新湖南客户端 2025-09-02 10:35:13

邓永耀(1912至1939年),茶陵县大冲村人。1930年加入中国共产党。曾任共青团湘东特委委员、茶陵县苏维埃政府总务处长、红十七师政治部党支部书记、红二军团政治部总务处长、红四方面军师政治部主任、八路军一二九师东进纵队政治部主任等职务。

1912年,邓永耀生于茶陵县腰陂镇大冲村。他幼年入私塾,少年时双亲离世,在孤苦中磨砺心志。1927年,在“马日事变”的血雨腥风中,15岁的他结识了共产党员邓有禹,第一次接触崭新思想,涌起对革命的向往和追求。同年11月,毛泽东率工农革命军攻克茶陵,建立红色政权,邓永耀跟随邓有禹投身革命。

“茶陵县工农兵政府”旧址(第一个县级红色政权)。

“茶陵县工农兵政府”旧址(第一个县级红色政权)。

1930年,邓永耀加入中国共产党。同年7月,茶陵县委创立县立列宁高级小学,邓永耀任副校长主持校务,立志让更多穷人家的孩子成为革命事业接班人。他为小学书写校名,同教师一起谱写校歌,还组织自编政治教材,下村办农民识字班。为减轻苏维埃政府办学的负担,他带领学生种地,参加支前斗争,为后续革命斗争培养红色力量。

茶陵县列宁高级小学旧址。

茶陵县列宁高级小学旧址。

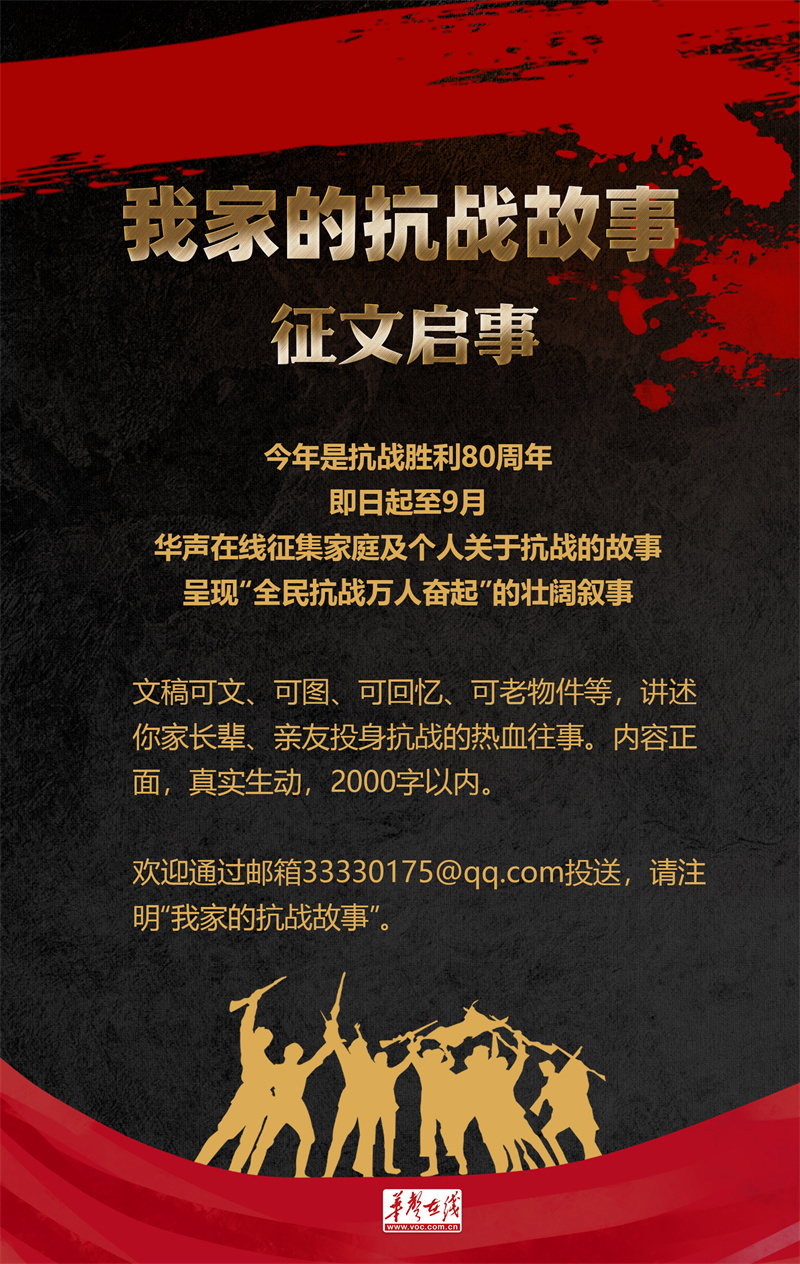

面对深重的民族危机,邓永耀毅然参加红军。1934年,邓永耀随红六军团开始西征。1936年,红二方面军和红四方面军在甘孜会合,邓永耀调到红四方面军任师政治部主任。全面抗战爆发后,他调任八路军第129师骑兵团政治委员,转战冀南。1938年,邓永耀率部在进入冀南的战斗中,击毁日军40辆军车,从此以骁勇善战著称。

邓永耀率领的骑兵团。

邓永耀率领的骑兵团。

在群众大会上,他宣传《抗日救国十大纲领》,发动各阶层团结抗战,迅速组建县委、抗日政府。他积极发展生产、恢复经济,组建起强大的抗日武装力量。他把斗争经验推广到肥乡、曲周等多县,并将武邑游击武装整编为东纵第五支队,成为一支令敌胆寒的队伍。

1939年初,日军集结重兵“扫荡”冀南,邓永耀率部英勇抗击。3月3日清晨,日军突袭武邑(今河北衡水市武邑县),他指挥一部分战士掩护群众转移,自己则率30名战士阻击日军,意图诱敌进入伏击圈。

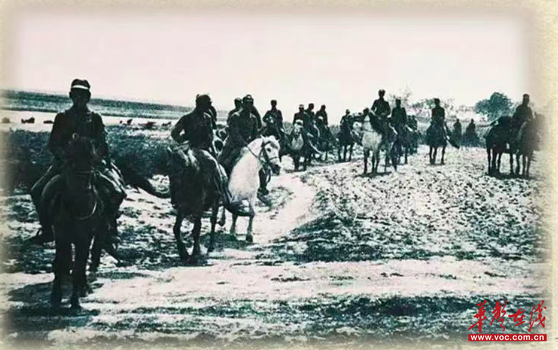

邓永耀(左二)。

邓永耀(左二)。

激战中,他头部、腿部中弹,血染战场,被救至土坑边,苏醒后的他推开战士:“我不行了,快把敌人引过去!”说完,抓起手枪向敌怒射,直至流尽最后一滴血,牺牲时年仅27岁。

武邑民众悲恸不已,于1940年立碑纪念,“邓公永耀先生,江南有志之士也……以身作则,英勇杀敌……武邑群众相见最切,相感最深。”师长刘伯承在《烈士传》序中赞誉其为“伟大的革命者,为了中华民族的解放,牺牲了自己的一切”。

如今,在武邑县,碑文仍在,斯人已远,只有那斑驳石刻见证着时间的足迹,讲述着邓永耀矢志报国、沙场击顽寇的一生。英魂虽逝,浩气长存。那字里行间流淌的赤诚与无畏,早已穿透冰冷的石碑,融入这片他为之献身的土地,成为后人心中不灭的灯塔。

(资料来源:红星云、株洲市委组织部)

责编:欧小雷

一审:欧小雷

二审:印奕帆

三审:谭登

来源:新湖南客户端

版权作品,未经授权严禁转载。湖湘情怀,党媒立场,登录华声在线官网www.voc.com.cn或“新湖南”客户端,领先一步获取权威资讯。转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号