未名湖 湖南日报·新湖南客户端 2025-09-02 10:07:41

文/未名湖

我踏入凤凰的街巷,已不知是第几回了。每一次来,都像推开一扇落满陈年积尘的木门,吱呀一声,抖落的皆是旧梦新尘。这城是认得我的,如同我识得它眉宇间深藏的褶皱与沧桑——十余次的盘桓,我竟也成了它青石板路上的一道游移暗影,一个在它臂弯里踉跄学步又踉跄归来的孩子。

这一次,是雨。

雨丝如雾,不是倾盆的泼洒,而是天地间无声的浸染。远山尽数隐没于灰白的水汽里,轮廓消融,只余一片氤氲的黛色洇开。沱江的水面被这细密的雨脚点破,漾起无数细小的圆晕,旋即又被新的雨滴覆盖。吊脚楼的倒影在水中支离破碎,又被雨丝固执地缝补,恍如一幅永远在动荡中维持平衡的水墨。虹桥的拱影,在烟雨里模糊了石头的坚硬,只剩下一个朦胧的、跨越时空的弧度,虚虚地卧在江上。这雨,洗去了游人喧哗的浮色,也洗亮了古城骨缝里渗出的幽光。烟雨中的凤凰,敛去了晴日的明媚招摇,显露出一种更为本真的沉静。它像一个卸了妆的伶人,在后台角落独自喘息,眉梢眼角,皆是岁月磨洗后的风霜与故事。唯有此时,那沉淀于血脉深处的魂魄,才悄然浮出水面。

烟雨迷蒙中,我携妻女撑伞踽行。在这大湘西文化十字路口的古城巷道里,极易让人想起戴望舒……湿漉漉的青石板路泛着幽光,如一条条墨玉铺就的河道。女儿说,“阿爹,这青石板在诵经”。雨丝无声地浸润着每一道石缝,仿佛要唤醒沉睡其间的田应召、熊希龄、陈渠珍、沈从文、黄永玉……那些曾经震古烁今,无声浸润这座千年古城的名字。

田应召的硬气,并未消散于明代抗倭的烽烟。它沉潜下来,渗进了城墙的基石,化入街巷的肌理。雨中,我仿佛听见古旧城墙在湿气里发出低沉的嗡鸣,那是武士的骨骼在历史深处不屈的回响。这嗡鸣无声,却足以让每个踏过石板路的行人,脚底感受到一种沉实的托举之力。

脚步不由自主地引向文星街那条窄巷深处。熊希龄故居的门庭在雨帘后静默。隔着薄薄的雨幕,我恍惚看见那清瘦的身影正倚门而立,目光穿透雨丝,望向更北的远方。他身后是香山慈幼院孩童们模糊的读书声,身前,却是故园泥泞的小巷。这位民国的首任总理,将毕生的心血与远见,最终凝成几册蒙养院的识字课本,化作点点星火,播撒在故乡贫瘠的土壤里。雨水顺着老屋的瓦檐滴落,一滴,又一滴,敲打在石阶上,清泠作响,那声音里似乎也掺杂了昔日稚子们清朗的诵读。

循着雨声,思绪飘至古城西端那座早已改作寻常学校的旧时院落。这里是陈渠珍的“湘西王”治所旧址。雨幕中,昔日衙署的威仪早已褪尽,唯余几株高大的古树,枝叶在雨水里愈发苍翠沉郁。我闭上眼,仿佛听见那穿透雨帘的清亮钟声——那是新式学堂的召唤。少年沈从文,彼时还叫沈岳焕,正从这衙门的偏房里走出,怀里小心揣着几册刚从陈长官图书室借来的书。长官“不扰民”的训诫,连同书页间的墨香,是这少年士兵混沌世界里骤然劈开的光。雨水落在他年轻的肩头,也落在他摊开的书页上,洇开了那些新奇的文字,也洇开了他脚下另一条泥泞却通向远方的路。

雨丝织就的帘幕,隔开了虹桥两岸鼎沸的市声与客栈酒吧的喧嚣光影。我们歇息在一爿临江老茶馆的窗边,檐溜在眼前织成小小的水帘。手中粗陶茶杯里的热气袅袅上升,与窗外的雨雾无声交融。江面上,几只乌篷小船在雨里静泊,艄公披着蓑衣,缩在小小的舱内,像几枚停歇在巨大宣纸上的墨点。时光在这里仿佛被雨水浸透,变得沉重而缓慢。对岸吊脚楼斑驳的木格窗棂,在雨水的浸润下,颜色深了一层,湿漉漉地沉默着,如同无数只凝望着岁月的眼睛。那里面曾有过多少代人的悲欢离合?妻女各点单了冷饮和本地一些蜜饯小吃,一个小家安安稳稳的停歇在这喧闹之外的宁静里。我啜饮着微涩的本地粗茶,一种奇异的安宁在胸中弥漫开来,将远行者的倦怠悄然抚平。这方寸之间的静观,竟成了喧嚣世界意外的恩赐。

雨势渐歇,只余濛濛水汽弥漫。我们仨合计了,决意驾车出城。去寻访南方长城那沉默的脊梁。车行山道,两侧的密林在湿气中蒸腾着绿意。抵达阿拉营镇附近的古长城遗址时,雨已完全止住,唯余饱含水分的空气沉甸甸地包裹着一切。

眼前景象令人心头一震。那道被称为“苗疆边墙”的南方长城,早已被岁月和草木合力拆解。残存的墙体在起伏的山峦间时隐时现,像一条被斩断后仍在奋力挣扎的巨龙遗骸。巨大的条石坍塌散落,深深嵌入泥土,其上覆盖着厚厚的、湿漉漉的苔藓和藤蔓,绿得发暗。雨水积存在石缝和墙基的低洼处,映着天光,像大地无法愈合的湿润伤口。远处尚存的几座烽燧,孤零零地矗立在山巅的云雾里,如同被遗忘在时间岸边的朽旧航标。

我抚摸着一段覆满青苔、冰凉沁骨的墙基,脚下是湿滑的泥土。这蜿蜒于湘黔边境的石头长龙,曾几何时是王朝威严的冰冷象征,是隔绝与对抗的血肉壁垒。多少戍卒曾在此凝望家乡的明月,多少烽烟曾在此撕裂边地的天空?而如今,它只是静卧着,筋骨被青苔温柔地包裹,伤口被藤蔓悄然缝合,成为莽莽山林间一道奇异的风景。雨水浸润过的城墙石头,沉默得惊人。它已不再是汉人与生苗、熟苗的烽火屏障,反而成了一条纽带。此时,这些静默如常的城墙石头,也仿佛伴随着这五月的雨季,在无声地诉说着。它们在诉说着对抗之后的民族文化融合之史诗里,那些伤痕终被时间与自然抚平的故事……这被雨水和绿意包裹的消逝,竟透出一种比完整存在时更为震撼的庄严。

暮色深沉时,雨意又渐渐浓了起来。我们折返古城,脚步被引向黄丝桥古城——那座尚存的、完整的石头城堡。雨水洗过的城墙石色深暗,湿漉漉地反射着微光。沿着窄仄的台阶登上城墙,脚下是湿滑的青苔。放眼望去,整个小城被暮色和雨雾温柔笼罩,炊烟在湿重的空气里低回,竟带了一丝怯生生的意味。城墙上荒草萋萋,在雨水的重压下微微颤动。手指抚过粗粝冰冷的墙砖,雨水顺着指缝流下。这里,少年熊希龄或许也曾攀爬过同样的垛口,目光越过城墙,望向山外不可知的天地。如今,这城墙依然巍立如初,如同一个固执的老者,在雨中默默守护着它怀抱中那一小方人间烟火。雨水溅落在城内的青石瓦苔上,沙沙作响,那是时间在古老容器里回旋的低喃。

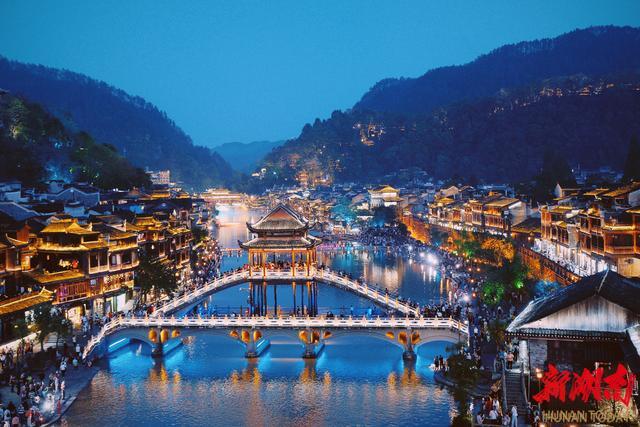

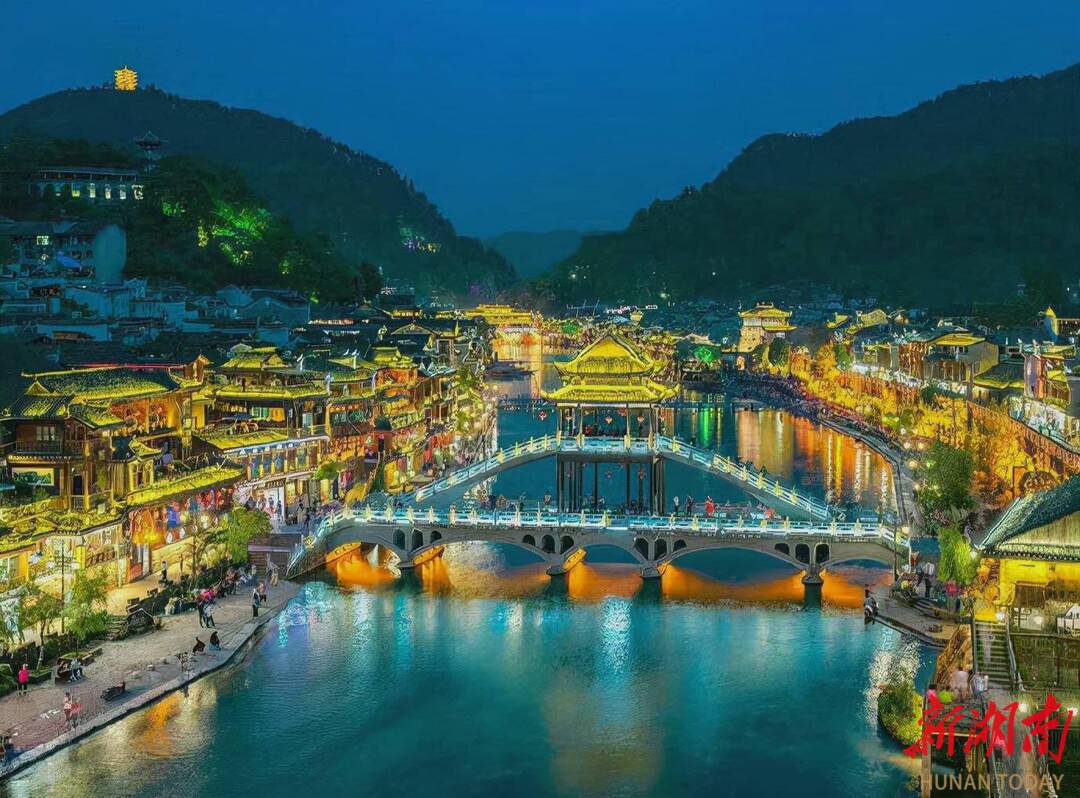

夜幕彻底垂落时,雨丝在虹桥两岸璀璨的灯火中逡巡,被染成迷离的光线。酒吧的鼓点、歌手的弹唱、游人的呓语,在这湿漉漉的空气里飘浮、碰撞。我撑伞站在东门城楼下,看沱江对岸万名塔玲珑的身影倒映在波光摇曳的江面,被无数游船的灯火搅动得支离闪烁。岸边的吊脚楼,每一扇亮灯的窗,都像一只好奇窥探的眼睛。一个流浪歌手坐在跳岩边湿漉漉的石阶上,抱着吉他,嘶哑的歌声穿透雨幕,竟也揉进了几分莫名的苍凉:“不要问我从哪里来,我的故乡在远方……”

我忽然想起沈从文先生笔下那个在风雨里守着渡船的翠翠,想起黄永玉先生画笔下那些永不褪色却“永不回来”的故乡光影。眼前这流光溢彩、人声鼎沸的凤凰,与沈从文笔下温厚静默的边城,与黄永玉记忆中浓墨重彩的故乡,隔着烟雨迷蒙的岁月长河,遥遥相望。一种难以言喻的感伤与释然交织着涌上心头。这古城,终究不是博物馆里凝固的标本。它活着,在变,带着旧日的魂魄,在时代汹涌的浪潮中寻找着新的呼吸方式。雨声、歌声、水声、人声……种种声音在湿漉漉的夜色里搅拌、发酵。凤凰的精魂,从未消散,它只是溶解了,化入这沱江涓涓尾蛇、奔腾不息的流水,化入了青石板上日复一日地足音,化入了雨夜里每一盏明明灭灭的灯火,化入了游子心中那份永远无法被现代性完全规训的乡愁。

夜深了,雨丝依旧缠绵。我们手拉手踩着湿滑的跳岩,一步一晃地渡江。沱江在脚下流淌,带着白日里所有光影的余烬和烟雨的气息。这十余次踏入凤凰的游魂,每一次告别都以为是诀别,每一次重逢又恍如初见。它早已不是地图上一个简单的坐标,而是心版上一块被反复摩挲、浸润得温润发亮的印记,是行色匆匆的现代灵魂在寻找原乡时,一个潮湿而温暖的停泊之处。

夜雨潇潇,打湿了归途,也打湿了千年的青石。凤凰在烟雨里呼吸,如一个巨大而温热的生命体。它吞吐着沱江的水汽,将田应召的硬骨、熊希龄的烛火、陈渠珍的书香、沈从文的墨痕、黄永玉的彩笔,连同无数无名的悲欢,都细细研磨,溶解在这无边的湿润里。南方长城残躯上冰冷的苔痕,也仿佛被这水汽洇透,显出一种沉静的柔韧。

我站在湿漉漉的石阶上回望,虹桥的灯影在雨雾中洇成一团暖黄的光晕。我知道,明日喧嚣又将如期而至。然而此夜,烟雨深处,凤凰把它最古老、最湿润、最贴近泥土的魂魄,悄然渡入我的行囊。这魂魄并非僵死的标本,它随沱江水脉脉流淌,在每块吸饱了沧桑雨水的青石下呼吸,在每盏夜泊渔火的摇曳中明灭——它允许自己披上流光的外衣,却始终在骨血里为那些不肯消散的精魂,留着一盏不灭的灯。

烟雨凤凰,终究是一场盛大的归来。它收容所有在世间走失的方位感,让每个淋湿的游子,在此辨认出自己灵魂深处那张未曾蒙尘的、故乡的地图。

责编:向韬

一审:向韬

二审:田育才

三审:宁奎

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号