2025-09-01 16:02:35

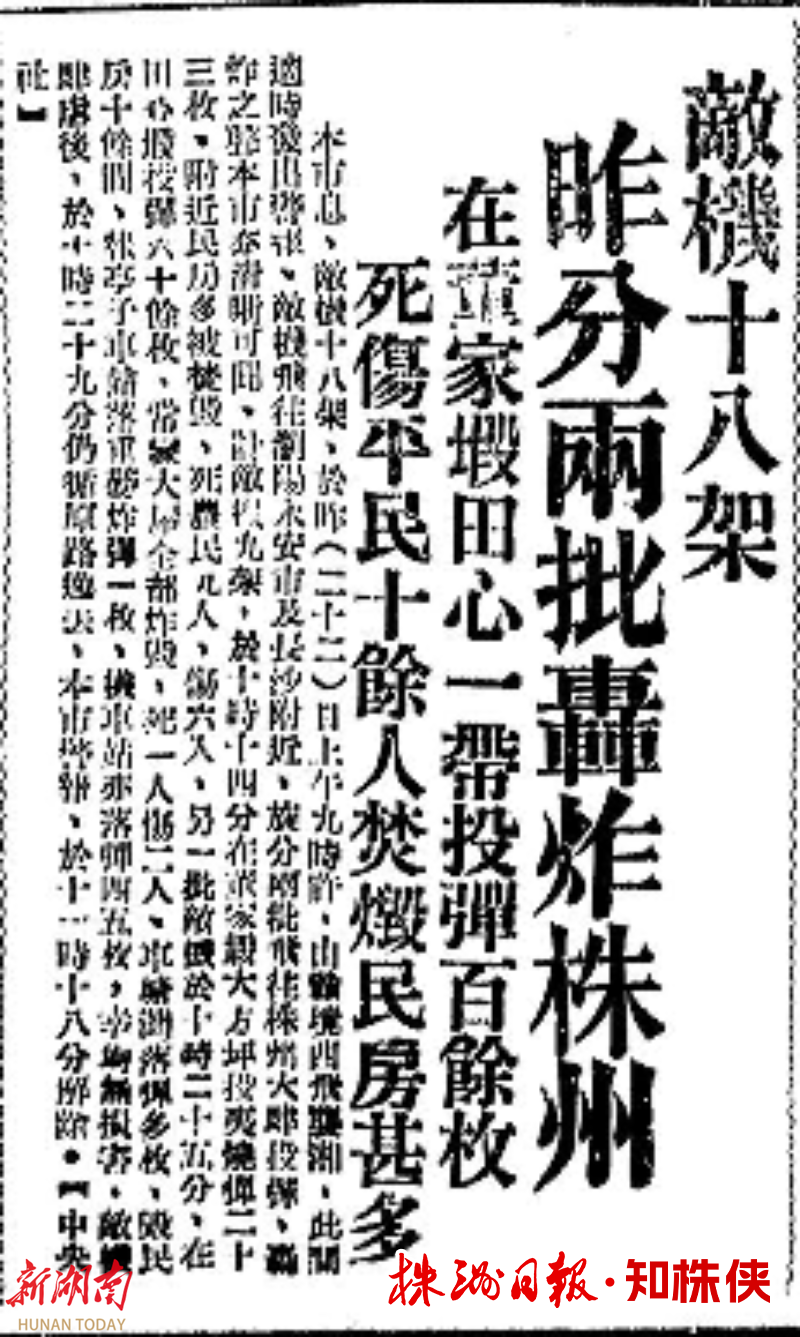

1938年8月23日《国民日报》报道敌机十八架分两批轰炸株洲,投弹百余枚,死伤平民甚多

2025年9月3日是中国人民抗日战争胜利80周年纪念日。抗战之初,株洲地区是南方8省13块红军游击根据地之一(湘赣红军游击根据地),部分城乡还有中共地下组织活动。抗战时期,特别是1944年6月日军攻陷株洲地区以后,株洲人民同全国人民一道,同仇敌忾,采用各种不同的方式,与日本侵略者进行了生死抗争;与此同时,一大批热血青年纷纷奔赴延安、奔赴抗日前线,在八路军、新四军和国民党军队中同日寇浴血奋战,付出了巨大牺牲,作出了重要贡献,充分展现了株洲人民光荣的革命传统和大无畏的英雄气概。

遭日军飞机轰炸被破坏的株洲机厂机器场内景

遭日军飞机轰炸被破坏的株洲机厂机器场内景

1、陈毅上山传达国共合作抗日政策 揭开株洲地区抗战序幕

1937年七七事变之后,中国开始了全民族的抗战,实现了国共第二次合作。经过谈判,于10月达成了将湘、鄂、赣、粤等南方8省13块游击根据地的红军游击队改编为新四军的协议。11月,中共中央在江西南昌成立了中共东南分局和新四军军委分会,随即派委员陈毅来湘赣边的棋盘山、铁镜山找中共湘赣临时省委书记、省军政委员会主席兼游击支队政委谭余保(茶陵人),传达党中央关于国共合作、共同抗日以及改编红军游击队等有关指示精神。12月,300多名湘赣红军游击队集中到莲花县垄上整训,由延安派来的李忠民、张铚秀等八路军干部指导整编,告别了艰苦卓绝的三年游击战争生活。

为了激励湘赣边红军游击队积极参加抗日战争,1938年1月,中共东南分局书记项英来垄上看望部队;茶陵、攸县、莲花、永新等国民党县政府也派代表来垄上表示慰问和祝贺,并邀请红军(中共)代表到县政府和谈。

1938年2月,在垄上整编的300多红军游击队,由大队长段焕竟、政委刘培善(均系茶陵人)率领,编入新四军一支队二团一大队,开赴浙江开化抗日前线。同时留下以谭余保为首的80多名红军干部仍坚持在湘赣边开展抗日救亡工作。

至此,株洲地区(湘赣边)国共合作正式形成,开创了抗日救亡活动的新局面。

株洲市烈士纪念园烈士纪念碑

株洲市烈士纪念园烈士纪念碑

2、合作抗日救亡开启团结抗日新篇章

1938年2月,中共东南分局为适应国共合作共同抗日的新形势,决定成立直属东南分局领导的中共湘赣特委,由谭余保任书记,并将中共攸(县)醴(陵)萍(乡)县委,改为攸醴萍中心县委,何德彪任书记。此后,湘赣特委和中心县委的工作重点,也由攸县、茶陵的山区转向醴陵和攸、茶县城,同国民党地方政府联合开展抗日救亡活动。

这一时期主要做了以下工作:

一是开展和平谈判,签订协议,释放“政治犯”。1938年2月,根据中共东南分局的指示,谭余保、谭汤池(特委委员)、何德彪等7人以公开的中共代表身份,同茶陵、攸县、醴陵县国民党政府进行和平谈判。主要目的是:一方面利用谈判的机会,进一步宣传中国共产党抗日救国、建立抗日民族统一战线的纲领及其意义;另一方面表明共产党合作抗日的决心与诚意:国难当头,摒弃前嫌,消除成见,一致对外。经过努力,曾被关押数年的易湘苏、冯秋姑、谭淑莲等20多名中共党员、红军干部都获得了释放。

二是建立抗日群众团体,开创舆论阵地,开展抗日救亡宣传。株洲地区是老苏区,群众觉悟较高,尤其是知识分子和进步青年学生,得知地方国民党政府与共产党合作抗日后,纷纷自发地组织进步社团,地下党的组织也运用各种方式,发动群众组织各种抗日团体,占领舆论阵地。中共攸醴萍中心县委发动党员筹措300块光洋,先后开办了“前进”和“新地”两个书店,经销《新华日报》《救亡日报》《抗战日报》和毛泽东的《论持久战》等革命进步书报。醴陵籍共产党员、原中共湖南省委机关报主编黎澍于1938年8月在茶陵合作创办了《开明日报》,积极宣传我党抗日主张;中共醴陵石城金特支以子弟学校为名,成立“醴矿茶园”,创办《前进》周刊;攸、茶、安、酃联立师范学生欧阳宗鉴等还创办了《友声报》。这些报刊,坚持抗日、民主、进步的宗旨,都从不同的角度报道各地抗日消息,积极宣传中国共产党和全国人民以及其他爱国民主力量的抗日主张,热情讴歌抗日英雄事迹,揭露日本帝国主义法西斯暴行及反动本质,呼吁全国人民团结战斗,一致对外,因而对发动群众抗日起了很好的作用。

与此同时,在八路军驻湘通讯处和当地党组织的指导下,茶陵、醴陵、攸县发动文化界组织“抗敌后援会”。设在茶陵的茶攸安酃联立师范学生谭树德、陈扬名等组织“横展(读书)社”;攸县一批青年学生组织了“攸北学生宣传团”“攸县抗敌工作团”;留日学生蔡健回家后,利用其兄蔡仪在“湖南省文化界抗敌后援会”工作的关系,在老家攸县渌田组织了“湖南省文化界抗敌后援会渌田基站”,除组织本地青年学生外,还串联邻近的衡山(今衡东县境)、安仁交界的学生开展抗日救亡活动。

攸县上云桥镇雷公仙抗日志士纪念碑

攸县上云桥镇雷公仙抗日志士纪念碑

三是募集抗战物资,慰劳前方将士,救护伤兵难民。1938年11月长沙文夕大火,造成不少难民流落湘东,一批前线伤病兵员也转移到湘东各县。为了慰劳前方将士、伤兵,救护难民,各县都开展了募捐活动。醴陵抗敌后援会在全县开展“捐献一物”运动,共募集近万元光洋,万件衣物鞋袜;攸县网岭、新市等地为救护难民、伤兵,成立了“人人救亡团”;“攸县抗敌工作团”在城乡发动群众募捐,还在湘东剧院举行“游艺募捐义演大会”,回攸避居的香港女歌唱家徐柳仙女士主动上台参加义唱,他们将这次游艺大会募集的物资、现金,有组织地慰劳驻在攸县万寿宫的伤病官兵。

四是扩大党的组织,建立秘密抗日武装。在抗日救亡活动中涌现了一批积极分子,中共湘赣特委指示攸醴萍中心县委要适时见机秘密扩大党组织。经过各方面的努力,到1939年,先后建立了茶陵八团、攸县山关和醴陵城区、南四区、北二区5个区委56个支部,发展党员600多人。同时,湘赣特委为在湘赣边建立抗日根据地,还指示株洲各县党组织抓紧建立秘密武装。茶陵区委就在雩江煤矿建立了20多人的矿警队;醴陵石城金特支组织20名工人积极分子(其中有3名中共党员)打入县警察大队;在王仙教书的余志宏,利用其伯父有30条步枪的条件,组织了“醴陵抗日自卫队”;中心县委还在醴陵城区吸收联保主任文家荣入党,掌握并控制了40条长枪;参加南岳干训班的酃县进步青年张春晖、谭希贤回县后,以王家渡、船形警察分所为基础,成立了“酃县抗日救国铁血团”群众自卫抗日武装。

八路军驻湘通讯处根据湖南省委的意见,还派人密赴茶陵、攸县、醴陵,组织派遣当地共产党员和联络一批思想进步、斗争坚决的知识青年与进步学生,奔向延安等抗日根据地,投奔八路军、新四军及各有关抗日队伍,到抗日前线参加抗日斗争。其中,醴陵先后有6批30多名共产党员和青年到了延安和苏、浙、皖等抗日根据地,代表人物有易湘苏、朱克靖等;茶陵有谭树德、陈扬名、李改等6名爱国青年学生奔赴延安,实现了他们梦寐以求的愿望;攸县有周道、屈飞、柴建文等20多名青年学生被秘密护送到延安。

抗敌后援会纪念章

抗敌后援会纪念章

3、株洲军民浴血奋战 尽显英雄气概

1941年9月,日寇大举由鄂南向湘北进攻。国民党驻军暂编第6师在株洲荷塘铺一带修筑拦截工事。7日,日军突袭而至,守军仓促应战,与日寇展开了生死搏斗。由于强弱悬殊,300余人壮烈牺牲,当时荷塘铺一带的道路、山冲、田野到处尸首横陈,惨不忍睹。乡绅言伯夔在当地百姓中颇有号召力,他悲死者为报国而来,丧身于此,积极发动当地百姓收埋尸体。当地群众在言伯夔的号召下,纷纷加入到掩埋烈士遗体的行列中来。大家在尸体集中处即现流芳园墓地挖了一个大坑,将烈士遗体掩埋。

1944年6月,日军攻占长沙、浏阳后,分三路进犯株洲、醴陵。当时驻守株洲地区的是国军暂编第二十军、五十八军、三十七军。他们在醴陵、攸县、茶陵与日军边打边撤,几道防线相继被攻破后,大部丢枪弃甲,士兵死伤不少。后来,国军撤退至衡阳,醴陵、攸县、茶陵相继沦陷。根据国民党第九战区部署,在茶陵布防抵抗侵茶日军的国军主力是接防二十军后的第四十四军。四十四军系四川部队,驻茶时有4个师2万余人,参加了茶陵抗日的全过程。面对凶悍的日寇第三师团和第三联队,他们在地方武装和群众的配合下,发扬爱国主义精神,顽强地与日寇进行了十余次浴血奋战,其中较大的有丫里遭遇战、羊岭阻击战、土桥阻击战、马伏江——狗子岭阻击战、中洲伏击战、八角寨争夺战等,使日军严重受挫。四十四军自身伤亡也较严重,抗战胜利后整编时,只保留了两个师。国民党驻军和茶陵地方军民同仇敌忾,奋勇反击,捍卫了民族尊严,同时使日军企图通过茶陵南犯酃县,摧毁遂川、赣州机场的计划一再受阻,最终破产夭折。

面对日军的屠杀焚烧、奸淫掳掠,心怀家仇国恨的株洲人民在日军的淫威面前没有屈服,纷纷自发组织游击队、自卫队或单枪匹马与日军进行殊死的反抗斗争,涌现出了许多可歌可泣的英勇事迹和英雄人物。

盂县陈宜胜烈士纪念碑

盂县陈宜胜烈士纪念碑

1944年秋,醴陵成竹乡(今渌口区洲坪)士绅陈克俊,邀集3位青年壮士,以鸟铳、柴刀作武器,在一个偏僻的山地打死3个正在抢劫财物的日军,夺取了3支步枪,并以此为基础组织了10多人的游击队,不到一个月就打死10多个日军,随即又组织一个抗敌小组。后在当地群众强烈要求下,陈克俊被醴陵县西乡联防办事处委任为成竹乡乡长兼自卫队长,在当地回乡军官张万钧、汤新昭(均为少将高参)的支持下,这支原来只有44人的队伍,很快发展到200多人,同日军作战数十次,缴获日军武器250多件,击毙击伤日军数十名,生俘5人。醴陵北乡回乡军官钟涤松、肖道柏组织游击司令部,曾在官庄等地多次打击日军,一次在黄獭嘴打死一名日军军官和士兵13名,缴枪13支;在清安铺一次打死日军4人,活捉2人。醴陵利员乡(今渌口区均坝)农民黄佳生见一群日军抢劫后醉卧在地,便用砍刀杀死日军;洲坪乡乌垄农民朱卫生,用茶木棒打死两名日军士兵,夺取两支步枪后参加了游击队。堂市土城廖家庙一位双目失明的皮匠,因痛骂强奸妇女的日本军,被捆在木架上用火烧,他至死还骂不绝口,表现了宁死不屈的大无畏精神。

攸县笙塘铺大富坪农民吴瑞一、吴真四兄弟,用扁担打死一个来家里抢猪的日本兵。渌田的周玉昌,面对日军的暴行,义愤填膺。他通过汉奸维持会长,将日军宪兵队长松本次郎诱至渌田街上一饭店喝酒,趁机杀了这个杀人魔王。莲塘坳一新婚妇女不甘受日军侮辱,逃跑到一塘边与日军扭打滚入塘中死死抱住日军同归于尽。据不完全统计,被群众赤手空拳打死的日军就有30多人。

在茶陵沦陷区,几乎乡乡都有游击队、自卫队。他们采用出其不意、声东击西的办法,神出鬼没地打击日军,夺取武器。贝江农民刘则良上山砍柴,以向独坐在路旁休息的日军借火点烟为名,猝不及防地用担柴的禾枪将其打死,夺得一挺机枪,然后以此为基础组织自卫队。潞水大元村一位60多岁的李姓农民,被日军抓住带路,他把日军带到一陡壁后自己钻入丛林,绕道爬上山顶,居高临下用石头砸死日军5名,砸伤12名。清水农民徐风翔用一根扁担打死一落伍日军,夺得一支步枪,并以此为本,组织自卫队,后发展到30多人的队伍。玉峰乡游击队,夜间在攸茶公路上挖陷阱,乘机袭击日军运输车辆,一次在虎踞桥下拦截日军,打死日军十多名,缴获小钢炮一门。洮水农民周日生,将一个正在抢劫财物的日军赶出屋外,赤手空拳与日军厮打,日军见他力大慌忙逃跑,周日生追上去将其打入烂泥田里活活沤死。特别是日军在入侵茶陵的8个月中,始终找不到他们的代理人——维持会长,充分体现了茶陵人民的民族尊严。

1938年8月23日《国民日报》报道敌机十八架分两批轰炸株洲,投弹百余枚,死伤平民甚多

1938年8月23日《国民日报》报道敌机十八架分两批轰炸株洲,投弹百余枚,死伤平民甚多

4、广大株洲籍英雄儿女在抗日战场上积极抗日英勇杀敌

株洲人民在本地积极开展抗日斗争的同时,随红军长征到达陕北后改编为八路军和随湘赣游击队编入新四军的广大株洲籍英雄儿女,在华北和华东各个抗日战场上积极抗日,英勇杀敌,浴血奋战。谭震林、杨得志、耿飚等一些株洲籍抗战将领后来成长为党和国家领导人,宋时轮、陈明仁、谭家述、杨梅生等一大批株洲籍抗战将士成长为军队高级将领,更有不少将士牺牲在抗战前线。国家公布的三批著名抗日英烈名录中,就有株洲籍的左权、邓永耀、陈文彬、王祯祥、陈宜胜、蓝运东、刘桂云、李颐、程智、张彀中、李石安等11人,他们用青春与生命铸就、诠释了伟大的抗战精神。

醴陵籍八路军副参谋长左权和朱德、彭德怀等一起领导了整个华北的抗日战争,并指挥了著名的百团大战和数以千计的抗日战斗,给日军以沉重打击。他指挥只有1000多人的警卫团,战胜了日军5000多人的混成旅,杀敌1000多人,取得黄崖洞保卫战大捷,被中央军委誉为1941年以来反“扫荡”模范战斗。1942年5月,左权在指挥八路军总部的突围战斗中血染太行,以身殉国,成为共产党领导的八路军和新四军中牺牲的最高将领。

七七事变时,耿飚在红四方面军第四军任参谋长。1937年9月,耿飚任八路军第129师385旅参谋长。10月中旬,耿飚随部队进驻陇东防区——庆阳、合水、镇原、宁县和栒邑。385旅防区是党中央和延安革命根据地的西南大门。耿飚为保卫陕北抗日大本营可谓功勋卓著。

抗日战争时期,谭震林是江南抗日根据地的开拓者。1938年,谭震林先后任新四军第二、三支队副司令员, 亲率第三支队在皖南广泛展开游击战争,粉碎了日寇夺取繁昌、扫荡皖南的计划。1940年,谭震林在江苏任江南抗日义勇军司令员兼政委,创建东路抗日游击根据地。1941年任新四军第六师师长兼政委、苏南区党委书记。同年夏,谭震林率部主动出击敌人80余次,粉碎日寇疯狂进攻;同年初冬,亲自深入江都、高邮、宝应等地区,领导开辟新区,同敌人展开顽强战斗,保护以茅山为中心的抗日根据地。1942年谭震林调任新四军第二师政委兼淮南区党委书记,狠抓了机关作风整顿和生产自救运动。1944年,谭震林率部解放淮安、宝应以东广大地区,取得了占鸡岗反顽战斗的胜利,扭转了淮南地区抗日被动局面。

1944年春,抗日名将陈明仁率部在滇西对日军作战,以副军长名义指挥第七十一军从惠通桥、攀枝花渡过怒江,主攻龙陵。经过大小几十次激烈战斗,在友军的配合下,陈明仁指挥部队将松山守敌和龙陵外围之敌大部歼灭,并击落敌轰炸机3架,日军松井旅团长战败后剖腹自杀。陈明仁被誉为“杰出的中国名将”。

陈宗尧(1908-1945), 茶陵县人,1945年6月8日牺牲于岳阳县,时任八路军一二O师三五九旅南下支队“模范团长”。

陈宗尧(1908-1945), 茶陵县人,1945年6月8日牺牲于岳阳县,时任八路军一二O师三五九旅南下支队“模范团长”。

5、配合八路军南下支队途经株洲

抗战后期,中共中央作出重大决策,在巩固华北、华东抗日根据地的同时,一面派员增援东北人民抗日,一面派359旅主力并抽调一批干部,挺进华南,深入敌后,打通南北通道,建立湘粤赣抗日根据地,北与新四军第五师联系,南与东江抗日纵队相接,以牵制日军,配合全国反攻作战。

1944年9月1日,中共中央决定组成“国民革命军第十八集团军独立第一游击支队”(简称“南下支队”),由王震(司令员)、王首道(政委)、谭余保(因病未成行)率领向豫鄂湘粤敌后挺进。1945年3月进抵湖南平江,改名为“国民革命军湖南人民抗日救国军”。8月下旬,南下支队进抵湘粤赣边界。由于日本投降,时局发生变化,中央军委电令王震、王首道向新四军第五师靠拢。随后,南下支队从广东南雄地区北返。

这支英雄部队在南下征途中不畏艰险,所向披靡,像一把钢刀,插进敌人心脏,解放了许多县城,给予日寇、伪军以严重的打击。部队每到一地都张贴布告,宣传和贯彻党的方针、政策,撒播革命种子,鼓舞了广大人民为争取解放而斗争的革命热情。醴陵籍郭鹏、刘型、幸元林,茶陵籍谭天哲、陈外欧、陈宗尧,攸县籍肖友明等一批株洲籍将领参加了南下支队,其中“模范团长”陈宗尧在转战中壮烈牺牲。

1945年8月15日,日本宣布无条件投降。攸县、茶陵、株洲、醴陵及渌口,先后于8月22日、26日、9月16日、19日光复,所有在各县的日军,全部集中到株洲,向国民党第九十九军缴械投降。至此,株洲地区的抗日战争取得了最后胜利。

来源:中共株洲市委党史研究室(市地方志编纂室)

责编:龙子怡

一审:龙子怡

二审:廖义刚

三审:周小雷

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号