湖南日报·新湖南客户端 2025-08-29 14:48:34

新湖南记者 唐雨琪

今天如果问大家一个问题:

七夕怎么过?

有一个回答一定少不了

而且占比可能还很大

那就是——“不过!”

(别问小编是怎么知道的.....)

福州七夕户外大屏。图源:网络

福州七夕户外大屏。图源:网络

近年来

大家日子过得越来越精打细算

“搞抽象”也成为一种流行的精神状态

好多人对情人节这类节日

都生出了一股淡淡的“抵触”

什么鲜花、巧克力和烛光晚餐

都不过是“消费主义的陷阱”

什么白色、黑色、银色情人节

“我连情人都不想有”

泉州七夕大屏。图源:网络

泉州七夕大屏。图源:网络

甚至许多城市的户外大屏上

也开始在这一天“带节奏”

“上新”了各种带着幽默与自嘲的标语

比如能让打工人瞬间共鸣的:

“别问七夕怎么过,要上班,好难过”

能让单身贵族们看破防的:

“你感情路上不顺吗?”

“顺啊,一路上都没什么人”

沈阳的七夕大屏。图源:网络

沈阳的七夕大屏。图源:网络

还有带着独特地域风味儿的:

“爱情就像锅包肉,凉了梆硬”

“就像大酱,咸(闲)的呗”

以及无差别适用于所有抽象人群的:

“七夕怎么过?”

“我SVIP直接跳过”

“你再问我,七夕怎么过?”

“大人不记小人过”

......

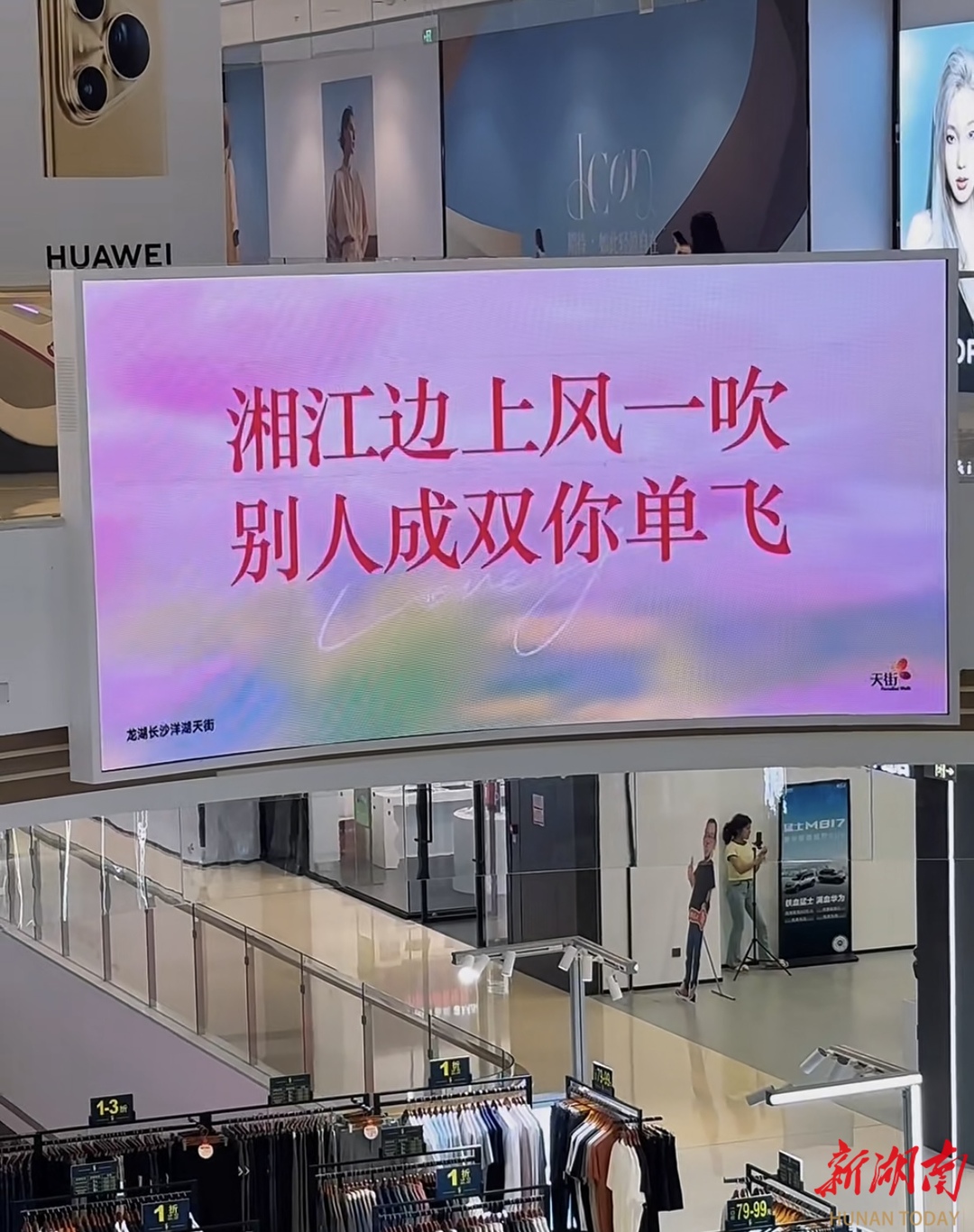

长沙七夕户外大屏。图源:网络

长沙七夕户外大屏。图源:网络

人们用玩笑和戏谑的方式

在拒绝着“浪漫爱”的传统表达

不是不相信爱情

只是厌倦了被消费捆绑的浪漫

不是不渴望爱情

而是希望在奔赴爱情的路上

能少一些不必要的“拦路虎”

爱情不非得是华丽、贵重、被强调的

也可以是更平常、舒适甚至被调侃的

不过

就算你不想过分庆祝

甚至身边没有恋人

也依然可以过七夕

因为七夕节

从来就不只有爱情这一种叙事

清·陈枚《月曼清游图——桐荫乞巧》。图源:网络

清·陈枚《月曼清游图——桐荫乞巧》。图源:网络

它还有一个更接地气的名字——

“乞巧节”

在古代

这一天最重要的事情

不是会情人、送礼物

而是向“织女”许愿、求“巧”

什么是“巧”呢?

对于自幼修习“女红”的古代女子们而言

这个“巧”表面上看

是一双能引线如飞

织云锦、绣繁花的灵巧之手

七夕之夜,女子们会在庭院中陈设瓜果,虔诚祭拜织女星后,取出五彩丝线和连续排列的七孔针或九孔针,借着朦胧的月光引线穿针,率先完成者便“得巧”,意味着她将获得织女赐予的灵心巧手。图源:网络

七夕之夜,女子们会在庭院中陈设瓜果,虔诚祭拜织女星后,取出五彩丝线和连续排列的七孔针或九孔针,借着朦胧的月光引线穿针,率先完成者便“得巧”,意味着她将获得织女赐予的灵心巧手。图源:网络

而若以更深远的目光回望

女孩们在这一天

通过对月穿针、投针验巧、喜蛛应巧

等各种各样的“乞巧仪式”

所求的远不止于“巧手”

她们更是在向星空许愿

愿自己能经营出一份美好生活

古时女子在七夕“投针验巧”是乞巧活动中的重要一环,通常是在七夕正午,女子们将针投于日晒后的水面,以水中投影占验巧拙,若针影如云似花则为“得巧”。图源:网络

古时女子在七夕“投针验巧”是乞巧活动中的重要一环,通常是在七夕正午,女子们将针投于日晒后的水面,以水中投影占验巧拙,若针影如云似花则为“得巧”。图源:网络

“巧”是手艺、是本事

是那个时代里

属于女性的智慧、尊严与生计依托

对于今天的我们来说

同样如此

这份“巧”

是一种内在的力量

是中国传统文化中

最朴素、明亮的人间烟火

女子们会在七夕夜捕捉“喜蛛”置于盒中,次日清晨开盒观其结网疏密,若网密而圆,便是“得巧”,预示心灵手巧。图源:网络

女子们会在七夕夜捕捉“喜蛛”置于盒中,次日清晨开盒观其结网疏密,若网密而圆,便是“得巧”,预示心灵手巧。图源:网络

所以,为什么不过七夕呢?

与其说它是情人节

不如说它更像是一个

关于祈愿与自立的日子

希望我们每个人都可以在这一天

更爱自己、更爱生活一点

相信那份踏实而明亮的“巧”之心

会跨越千年

来到你身边

责编:唐雨琪

一审:冒蕞

二审:周文博

三审:朱定

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号