新湖南客户端 2025-08-27 15:24:54

近日,由湖南省油画学会协办的“千山万象”陶庆友艺术个展在珠海市开幕。陶庆友毕业于湖南师范大学美术学院,师从著名画家党朝阳。作为人类文明系统的标志性界面,当代艺术业已在历史惯性中积累起一套建制化操作。前卫性被收编为新的审美教条,反叛性沦为可复制的姿态表演;作品沦为美学观念中的脚注,观者沦为视觉迷宫中的囚徒;艺术与存在的深层关联已被切断,其最珍贵的批判性与创造性正被技术理性与资本逻辑协同驯化。陶庆友明见于自身所处的历史境遇,不仅在艺术态度上展现出一种破壁求生的勇气,也在艺术技法上提供了一种破执凿空的可能。

西域作为佛教东传的关键驿站,始终是陶庆友艺术探索的核心现场。西域文化上承印度佛学,下启中原文化,左右融汇波斯与希腊文明,在全球化浪潮中,这种枢纽地位为艺术提供了保持独特性与生命力的重要方案。通过综合材料的物性实验,陶庆友将山岳符号转化为视觉辐辏点,将佛教哲学解码为艺术语言,最终在物质载体(山)与精神图式(象)的辩证关系中,构建起了连接古代智慧与当代认知的对话桥梁。

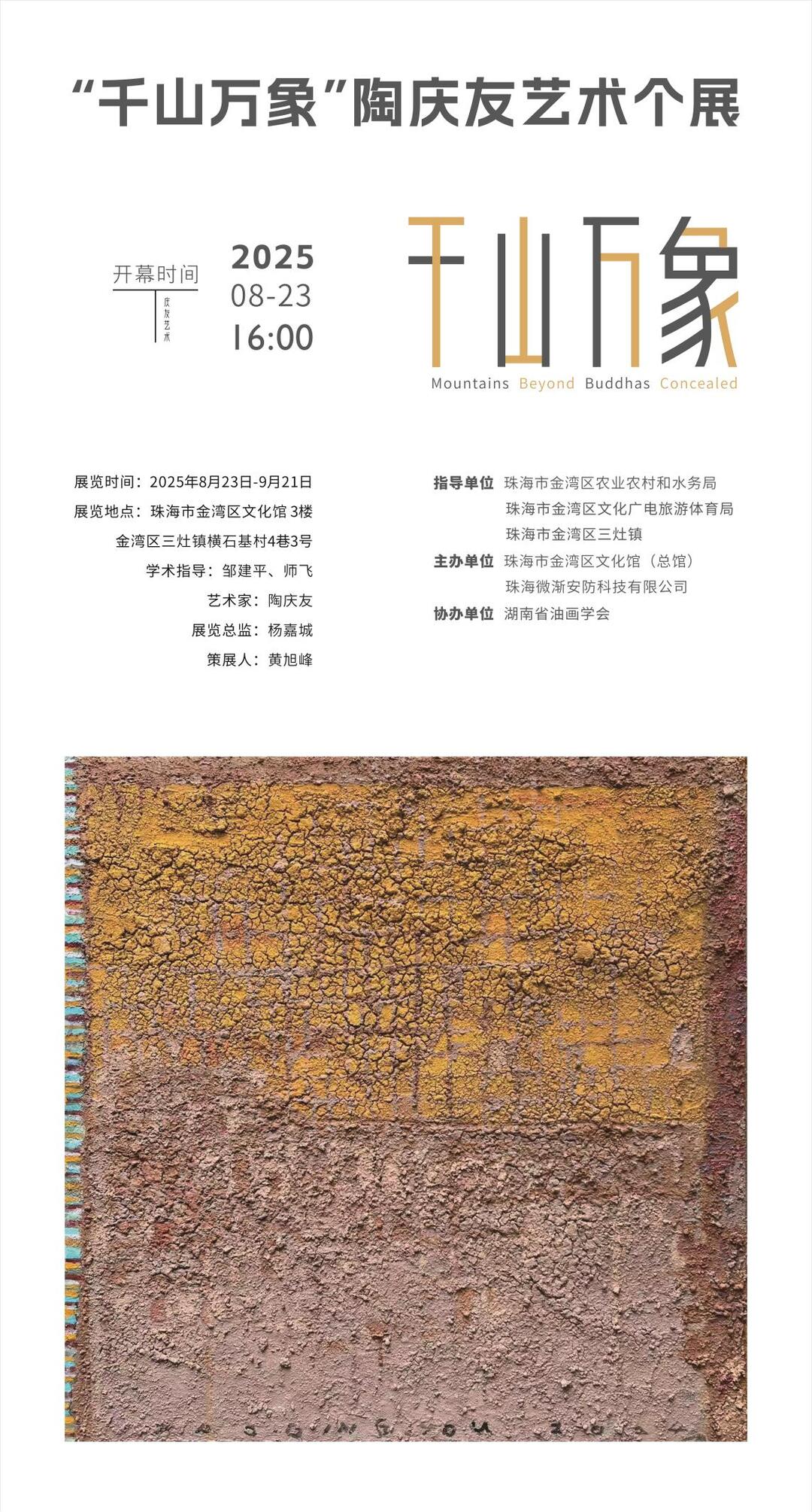

在陶庆友的作品中,沉泥与丙烯相互交融,麻布与矿石彼此层叠,这种材料实验不仅延续了西域文化中独特的混杂性,也呼应着西域文化中未完成的文明互鉴状态;而对西域壁画、塑像的局部性、抽象化呈现,更是催生出一种非整全的美学形态。这恰好是陶庆友对抗当代艺术弊病的策略,当过度阐释窒息艺术本真时,残缺性反而促成了作品的自由开显,也赋予了观者自由解读的空间。

高标特立之处在于,佛学作为一条隐秘线索,在陶庆友的艺术创作中托起了“千山万象”——“千山”是地质运动的时空褶皱,亦是文明演进的物质年轮;“万象”是宇宙法则的显影切片,也是心性世界的能动投射。必须说明,陶庆友并未重复宗教艺术的具象叙事,也并未转述宗教仪轨或教义,而是通过泥料的粗粝质感、矿彩的原始肌理,另辟蹊径地揭示了佛学中被遮蔽的反存在论;凭借密实的构图,泥料与颜料制造出抽象化的山岳符号,山体表面皲裂的纹路犹如“诸行无常”,产生超负荷的视觉压迫。这一进路不仅解决了当代艺术的主体性迷思,也恢复了艺术作为“创世”行动的尊严。毋宁说,“千山”暴露的是存在本身的结构性创伤,“万象”则演绎着空性的革命力量。

究其根本,陶庆友并不在意偈语或佛光,只是在物质的粗粝褶皱里试探一个劳作者的“在场性”。借助山岳符号,存在之断裂被揭示;从这一断裂出发,作为“此在”的主体被指认为文明失败结构的副产品;而材料运作过程昭示的“空”也不再指向虚无,而是指向结构本身的不可能性。当沉泥不断抗拒被丙烯覆盖、织锦纹路不断在麻布上逸散,解释系统顿时陷入了断电时刻——“觉”的真谛由此被昭示,它与超脱无关,而只是对既定束缚的澄清。于是不难理解,剥落的矿物与崩裂的泥塑宣告着生命是一场受难机制,而麻布与矿石的意外交融则无异于对意义机器的拆除。

对陶庆友而言,艺术并不提供救赎的“出路”,而只进行彻底的“拆路”;他拆除风格的脚手架,截停意义的流水线,让材料本身的原初性获得绽出;他摁灭一切美学幻觉,让艺术的余温从材料的自由运作中冉冉升起。他借助物质性言说,重启了被遗忘的“大地档案”;他于意义废墟之上,重建了人人可栖的“灵山”。

在工具理性僭越无度的时代,陶庆友的创作不仅重塑了艺术家作为破壁求真者的先锋形象,也为艺术界贡献了独具一格的精神路标。可以说,至少在“拆路”的意义上,陶庆友既是当代艺术陈规的终结者,也是未来艺术图景的开启者。(师飞)

责编:周听听

一审:周听听

二审:蒋茜

三审:周韬

来源:新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号