湖南日报·新湖南客户端 2025-08-27 09:04:35

湖南日报·新湖南客户端通讯员 李自航 戴瑶

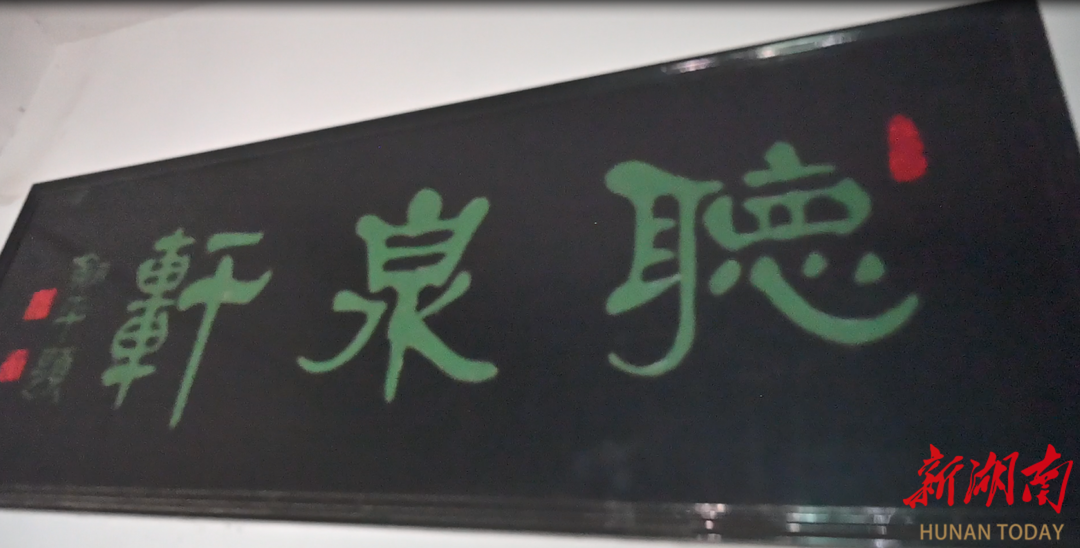

“人之初,性本善。性相近,习相远……”自“听泉轩”书屋传出的琅琅书声,大老远便吸引了记者的注意。这座由退休干部徐立泉营建的乡村书屋,不仅是当地孩童们的课外乐园,更成为承载乡村文脉的精神地标。

沿湘阴县东塘镇的乡道向尚南塅村部缓行,过原新桥小学左折约百米,一片浓荫深处便是“听泉轩书屋”的院落。这方占地近亩的天地,篮球架在日光下投出斜长的影,秋千与池塘构成独特景致——这里也是村里孩子们最爱的去处。常有三三两两的孩童在石阶上捧书阅读或嬉戏打闹,充满生机与活力。

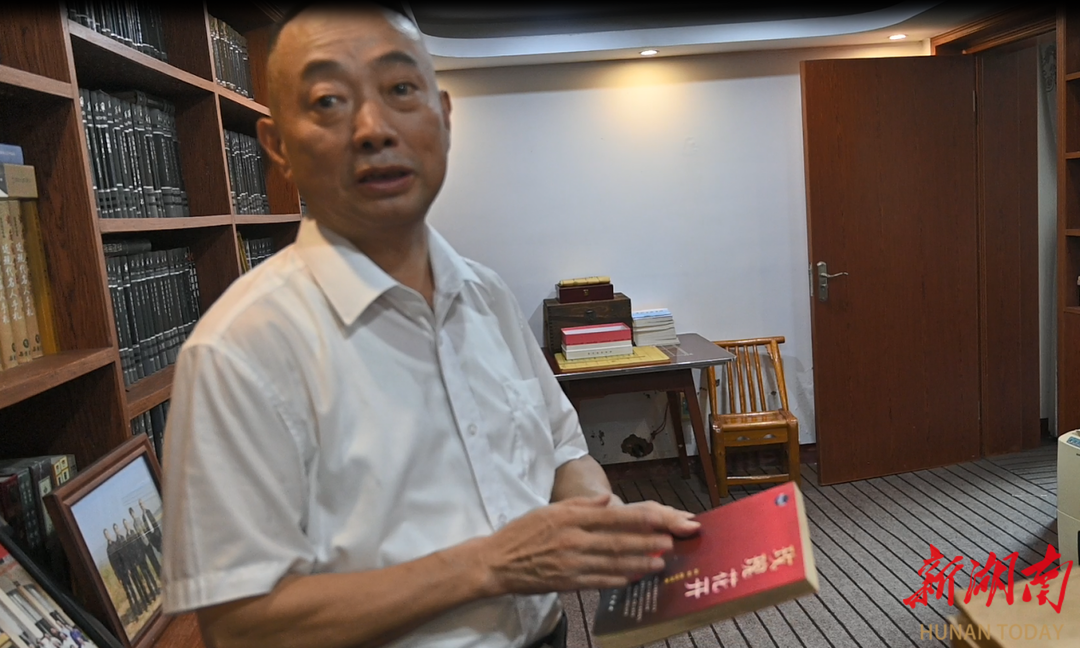

从右侧下坡下进入地下室,便是“听泉轩”书屋。正值盛夏,尽管下室外暑气逼人,二十余名孩童仍陆续走进书屋。六十出头的徐立泉正忙着整理书架,这位前岳阳市检察院政治部主任,如今身着朴素衣物,额间汗珠浸湿白发,讲解书籍时却神采奕奕。书屋虽无空调,孩子们手心沁出薄汗,目光却紧随着徐立泉的指引,专注于书架上的各类读物,周遭的蝉鸣仿佛都成了安静的背景音。

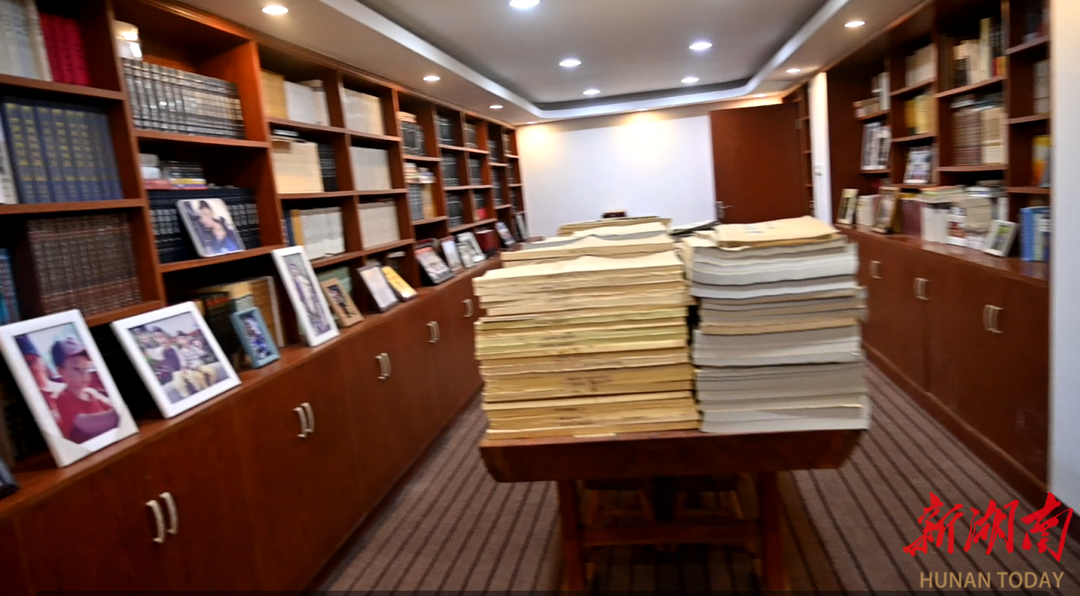

推开书屋房门,墨香与旧书的纸味扑面而来,首先映入眼帘的是一张丈许见方的书法桌,桌面布满深浅不一的墨痕,边缘堆着半尺高的毛边纸,每页都留着稚嫩的笔触。据了解,徐立泉常在此教授孩子们练习书法,或者开展楹联会文化交流活动。

再往里走,便是正式的书屋区域,整排书架从地面延伸至天花板,删去从地面顶到天花板,六万余册书籍按照“少儿读物”“地方志史”“法律知识”“经典名著”等类别整齐排列,从《水稻种植新技术》到《民法典释义》,不同时代、不同领域的书籍在此相遇,形成立体的知识网络。每逢周末,书屋准时对外开放,迎接前来求知的村民与孩子。

书屋中间的展台上,陈列的是1980年至今的报纸合订本,45年的光阴被精心装订成500多册。1983年的册子封面用毛笔写着“癸亥年”三个字,纸页虽已泛黄发脆,却完好保存着当年报道乡村抗洪救灾的新闻,老照片中的稻田与如今窗外景象相映,让人恍若穿越时空。

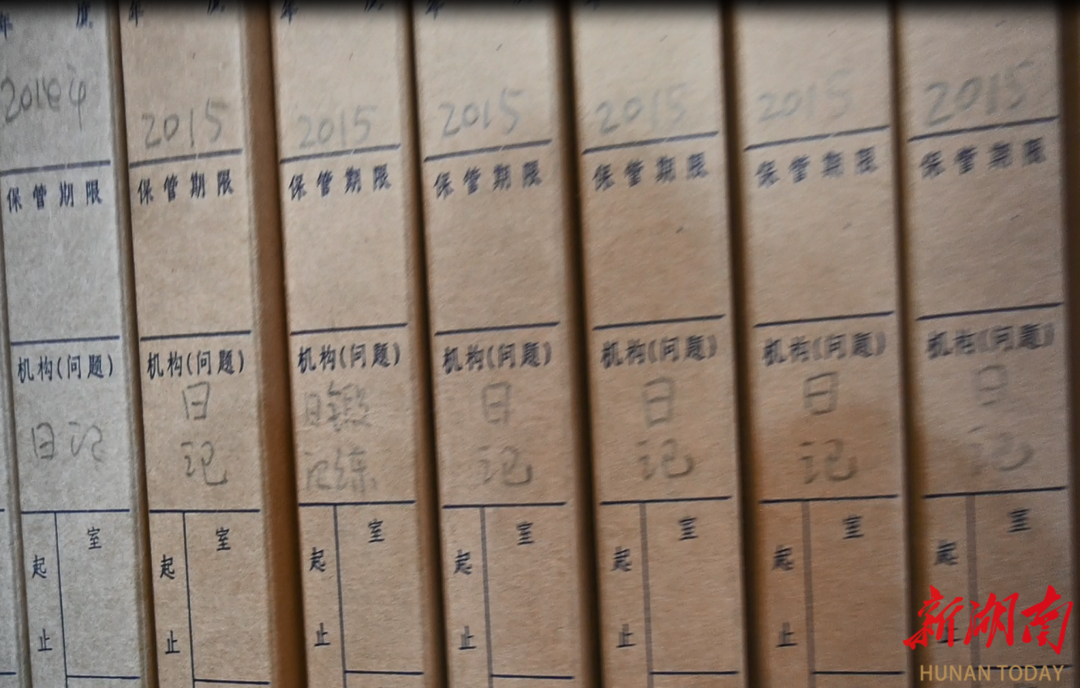

在最里面的小房间内,400余本日记静静陈列,整齐排列着像列队的士兵。2003年的日记最是厚重,里面夹着张泛黄的请假条,纸页间记录着防疫物资的调配细节,字里行间能窥见那段特殊岁月里的坚守。不同年份的日记字迹虽有变化,却都在每日结尾标注时间,“这46载无一日辍笔,内容涵盖工作、阅读及观影感想。”徐立泉介绍道,这份坚持是他对初心的守护。

谈及最爱的书籍,徐立泉取出一本《玫瑰花开》“这是我在华容检察院工作时,一位同事所著,专门记录检察机关的事迹。”他表示,纵经数次迁居亦始终带于身边,“这是文化与检察工作结合的典范,彰显着对公平正义的躬行与守护。”

在书屋古色古香的陈列区,徐立泉手持一把戒尺,正向簇拥身旁的孩童们阐释其深意。这戒尺由老竹制成,包浆温润,曾是村里老私塾先生传下的物件。“从前,戒尺是督促读书的‘警钟’,现在呀,是提醒咱们敬畏知识、守住文脉的‘接力棒’。”他轻轻挥动戒尺,带着岁月温度的声响在书屋回荡,孩子们仰着的小脸满是专注,目光里,既有对旧物的好奇,更藏着对知识传承的期许,令这方乡野书屋,平添了几分文脉薪传的深重意蕴。

这座书屋的诞生,源于母亲的一句叮咛。徐立泉的母亲从未读过书,却视书为圣物,反复叮嘱子女:“要好好读书,要爱惜书本。”她敬畏书卷如同敬畏神明,谆谆告诫“字纸是神圣的,断不能乱丢,更不能用来‘解手’!”母亲那双粗糙的手在油灯下抚摸书页的虔诚姿态,在他心中刻下敬惜字纸的烙印。从此,他像对待宝藏般珍爱每一本书,遇书即藏,日积月累竟有七万余册。2018 年,他在家乡筑起这座“听泉轩”,名字正是对母亲清泉般叮咛的回响。

作为全村的文化地标,听泉轩早已融入村民的生活肌理。村民和孩子们会来参观学习。对于曾担任乡镇党委书记、检察长等职,如今为岳阳市楹联协会会长的徐立泉而言,40余载职业生涯中,读书始终是生活不可或缺的部分,不仅为工作指引方向,更奠定了人生的坚实根基。

暮色渐浓,徐立泉送走最后一批孩子,仔细将书架上的书籍归位。月光透过气窗洒落,与书架灯光交相辉映。他坐在书法桌前,铺纸研墨,写下“文脉永续”四字。笔尖划过纸面的声响,与窗外虫鸣、远处蛙声交融,诉说着一个关于坚守与传承的故事。在这片乡野间,听泉轩如同一眼永不干涸的清泉,滋养着一方水土,孕育着无尽希望。

责编:王相辉

一审:张颖琳

二审:徐典波

三审:姜鸿丽

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号