湖南文联 2025-08-25 09:27:44

文丨何世华

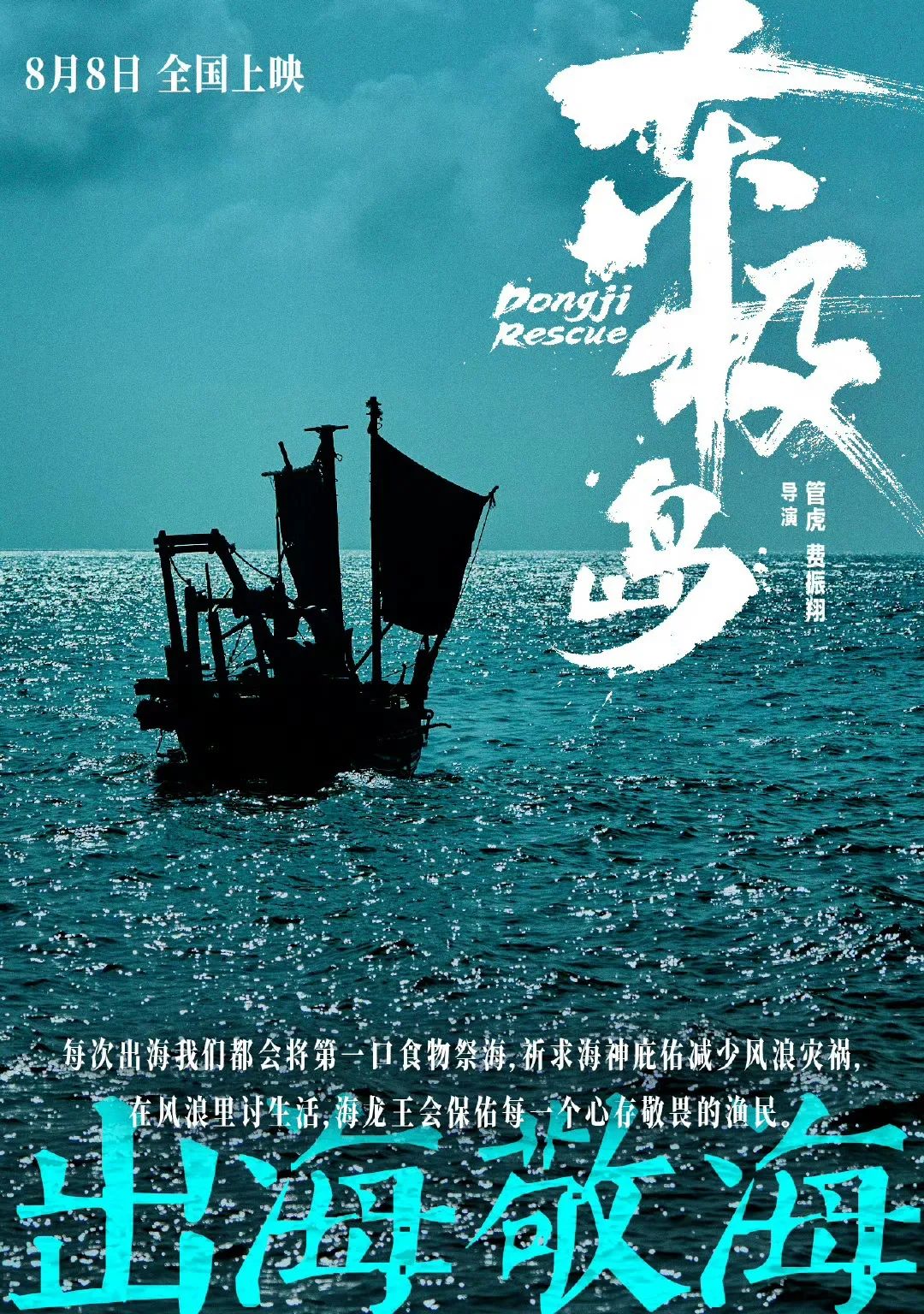

在电影的长河中,有两部作品共同聚焦1942年发生在舟山海域的“里斯本丸”沉船事件,一部是纪录片《里斯本丸沉没》,另一部是电影《东极岛》。这两部影片从不同的视角和表达方式,试图还原那段被历史尘封的往事,然而它们在艺术呈现、历史表达与情感传递上,却有着天壤之别。当我们将两者放在一起审视,一场关于真实与演绎、深度与表象的讨论就此展开。

真实的笔触与戏剧的渲染

纪录片《里斯本丸沉没》就像一位严谨的历史学家,用真实的笔触书写历史。方励导演历时八年制作,十年磨一剑,带领团队遍访中、英、美、日、加等国家和地区,寻访当事人及后代,收集了上万张历史照片,面对面采访百余人。影片以沉船的寻找、定位为起始,不仅有幸存者、战俘后人、舟山施救渔民的讲述,还用特效和动画等手法还原了“里斯本丸”号在海上漂流至沉没的情景。这种对历史的深度挖掘和真实呈现,让观众感受到一种质朴而震撼的力量,仿佛能触摸到那段历史的真实温度。

反观电影《东极岛》,它更像是一场精心编排的戏剧。为了营造视觉冲击,剧组1:1复刻了货轮和渔船,使用亚洲最大的“超级水棚”模拟海浪效果,用IMAX特制镜头与“一镜到底”技术呈现23分钟的沉船戏。可当观众惊叹于镜头的流畅时,却很难注意到某个落水英军的表情变化,或是某个渔民救人时的犹豫瞬间。技术的宏大吞没了个体的细微,就像用巨轮打捞贝壳,网眼太大,漏掉了最珍贵的东西。从商业角度来看,这些特效确实吸引眼球,但从历史还原的角度,却让人感觉有些用力过猛。当技术的渲染掩盖了历史的本真,观众在惊叹于视觉奇观的同时,是否还能真正感受到历史的厚重?

群像的深度刻画与角色的符号化

在《里斯本丸沉没》里,每一个受访的人物都是历史的见证者,他们的讲述没有粉饰,没有夸张,真实地反映了当时的社会风貌和人性的复杂。那些幸存的英军战俘、施救的舟山渔民,他们的回忆构成了一部生动的历史群像,让观众看到了战争中人性的光辉与丑恶。

而《东极岛》虽然在群像塑造上下了功夫,刻画了渔民兄弟从被动卷入到主动营救的心理转变,以及西方战俘眼中的东方“救世主”形象,但部分角色仍难逃符号化的命运。朱一龙饰演的阿赑、吴磊饰演的阿荡,他们的形象更多是为了推动剧情发展,在人物性格的深度挖掘上,显得有些浅薄。陈明昊饰演的“陈先生”试图成为连接东西方的文化桥梁,但这种设定过于刻意,缺乏真实的生活逻辑,更像是一种概念化的表达。

历史的深度挖掘与表面的浮光掠影

纪录片《里斯本丸沉没》深入挖掘了事件背后的历史背景,包括日军的残暴、英军战俘的悲惨遭遇、中国渔民的英勇救助以及国际社会的反应。它不仅还原了事件的经过,更引发了观众对战争、人性、人道主义的深刻思考。

相比之下,《东极岛》虽然重现了这段历史,但更多的是停留在表面的故事讲述和视觉呈现上。它没有深入探讨事件背后复杂的国际关系、历史背景,以及战争对人性的深层次影响。在一些关键情节上,如渔民决定营救战俘的动机,处理得过于简单和仓促,缺乏对人性复杂性的深入挖掘。

不可否认,《东极岛》让更多人知道了这段被遗忘的救援史。当片尾彩蛋里,获救者的后代捧着泛黄的照片和信件讲述当年的救援故事时;当彩蛋最后,那张记录着198名东极岛渔民参与救援的名单老照片缓缓渐显时,那种历史的厚重感依然能穿透技术的外壳,击中人心最柔软的地方。

但这部电影最该被记住的,或许不是那些炫目的镜头,而是它暴露出的创作困境:当我们用现代电影工业的流水线,去加工一段充满泥土与海水气息的历史时,如何避免把真实的皱纹磨平,把复杂的人性简化,把沉甸甸的记忆变成轻飘飘的奇观?

东极岛的老渔民说过,当年救人的木桨,现在还挂在岛上的祠堂里,桨柄被磨得光滑,上面的裂痕里还嵌着当年的海水盐粒。或许对《东极岛》这部电影来说,最珍贵的不是9000㎡水棚里的人工海浪,而是那把木桨上的真实裂痕——它提醒我们,历史从不是需要被技术包装的传奇,而是带着体温与伤痕的真实生命故事。

当影院的灯光亮起,走出那片被技术营造的“海域”时,希望我们记住的不只是三屏联动的震撼,更有那些在1942年的真实海浪里,握着木桨的平凡之手。因为正是那些手,在历史的暗夜里,划出了比任何电影镜头都更亮的光。

《东极岛》和《里斯本丸沉没》为我们提供了两个截然不同的视角。《里斯本丸沉没》以其对历史的敬畏、真实的记录和深度的思考,成为一部值得反复品味的历史纪录片;而《东极岛》虽然在视觉效果和商业运作上取得了一定的成功,但在历史的还原和深度表达上,还有很大的提升空间。希望未来的电影创作者们,能够从《里斯本丸沉没》中汲取灵感,在追求商业利益的同时,不忘记对历史的尊重和对真实的坚守,让更多被尘封的历史,以更真实、更深刻的方式呈现在观众面前。

责编:周听听

一审:周听听

二审:蒋茜

三审:周韬

来源:湖南文联

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号