张志君 2025-08-20 17:30:17

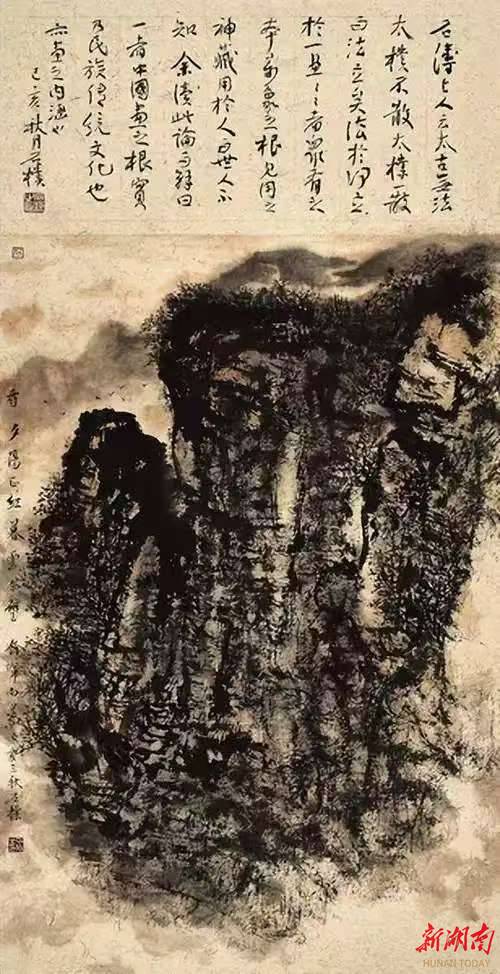

8月2日,在中国美术馆开幕的“守真——石朴艺术展”,展出石朴百余幅精品力作,集中呈现了他数十年深耕传统笔墨、融现代审美于创作的艺术。

作为一名躬耕于水墨多年的实践者,我深感石朴先生艺术探索中的真诚与能量。在赞誉与思考交织的氛围里,或许我们应以更温润、更具建设性的视角,理解这位画家在时代洪流中的位置与价值。

石朴的艺术之路,堪称对中国画写意精神的深情回望与坚韧跋涉。他远离学院规训,选择了一条孤寂却贴近传统文人画学的路径——以古人为师,与天地为友。数十载潜心浸淫于宋元明清诸大家笔墨,从范宽的雄浑到石涛的淋漓,皆浸润其心手。这种对传统的虔诚沉潜,在当下浮躁的艺术生态中尤显珍贵,是对“师古人”这一核心精神的坚定持守。

尤为可贵的是,石朴并未将传统视为僵化标本。他深谙长安画派“一手伸向传统,一手伸向生活”的真谛。其足迹遍布秦岭巴山、黄土高原,以双脚丈量山川,心神感应自然。饱含地域特质与生命气息的景观,成为其画面鲜活生动的源泉。画中山石肌理、草木形态,无不透露出对物象的细致体察。这种扎根现实的写生实践,使其作品避免了传统图式的空泛蹈袭,赋予了笔墨时代温度与实感,自觉延续了“师造化”传统。

石朴的艺术语言展现出可贵的融合视野。他悉心揣摩石鲁笔下的奇崛张力与生命意志,体味何海霞墨彩交融的华滋壮阔,汲取赵望云捕捉生活诗意的质朴情怀,甚至理解傅抱石“抱石皴”中的激情速度。这种博采众长的胸襟,令其作品既根植深厚传统,又尝试回应现代视觉经验。画面构图饱满、气象宏阔,在保留传统山水骨架的同时,注入了更具现代感的视觉张力与空间节奏,体现了在法度内寻求当代表达的自觉意识。

石朴先生深厚的传统文化修养亦值得关注。长期习练太极、研读道家经典、深耕书法艺术,这些画外功夫为其艺术生命提供了深层滋养。太极的阴阳相生、动静互含,道家的崇尚自然、追求虚静澄明,书法对线条质感与韵律的锤炼,皆潜移默化地塑造着他的艺术观照与表达。这种综合性修养,为其山水画注入了超越视觉形式、指向东方哲学内核的精神追寻。

当然,任何艺术探索都伴随值得深入探讨的空间。石朴先生的价值不仅在于既有成就,更在于其为思考当代山水画传承与拓新提供了鲜活案例。

在传统资源的活化与转化上,其实践提示我们:如何在虔诚临摹基础上,更深入体悟传统的内在精神脉络?如何将古人笔墨精髓不着痕迹地转化为个人心象的自然流淌,而非元素符号的巧妙拼合?这关乎对传统“技”与“道”关系的精微把握。

在写生观察与艺术升华维度上,其大量写生弥足珍贵。然则,写生之“眼”如何与创作之“心”达到更深层共振?如何将眼中具体物象,经由心灵熔铸与意象提纯,升华为承载普遍生命感悟与宇宙哲思的艺术境界?这考验着对“外师造化,中得心源”在当代语境下的诠释能力。

在精神境界的笔墨呈现上,太极、道家思想是其重要精神底色。如何将这些形而上体悟,更精妙、含蓄、深邃地灌注于每一笔、每一墨?如何使画面超越自然景观或形式技巧描绘,传递更耐人寻味的“象外之意”“味外之旨”?这涉及笔墨语言与精神境界间更深层次的契合互证。

在笔墨语言的精纯锤炼上,中国画至高境界在于笔墨自身审美价值与精神承载力的统一。线条的力度、节奏、质感,墨色的层次、韵味、通透感,无不关乎境界高低。石朴的笔墨有其质朴生拙的个性,内在书写性与写意性值得肯定。如何在保持特质的同时,向更精微、丰富、具表现深度的方向持续锤炼,使笔墨本身成为精神与情感最直接纯粹的载体?这是追求写意精神的画家永恒的课题。

石朴现象的意义,远超出个人艺术评价。它如一面棱镜,折射出当代中国山水画在全球化与本土化激荡中面临的深层命题:如何在守护千年文脉的同时,发出时代的独特声音?如何将个体对自然、生命、文化的感悟,通过笔墨这一古老语言,转化为具有普遍感染力的艺术创造?石朴先生以孤独坚守与不懈探索,提供了一个充满启示的样本——其成就彰显了传统根脉的深厚力量与写意精神的恒久魅力;其所面临的课题,也正是时代赋予所有山水画探索者的共同使命。

石朴的笔墨旅程提醒我们,真正的艺术标杆,不在喧嚣与标签,而在于穿透时空的沉静力量——它深植传统沃土,呼吸时代气息,最终指向人心深处对永恒之美的共鸣与向往。在这条无尽的探索之路上,石朴先生的实践,无疑是当代山水画交响乐中一个值得倾听的音符。

作者:张志君 ,中国山水画家,中国美术家协会会员,湖南省画院特聘画家,享受国务院特殊津贴专家,当代艺宴创始人,主题国宴设计专家。

责编:周莉

一审:周莉

二审:陈琳

三审:瞿德潘

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号