湖南日报·新湖南客户端 2025-08-20 16:11:28

文 \ 阳奇峰

丽江的雨总带着股缠绵劲,像要把雪山的故事泡软了说;而湘西南的新宁,夫夷江的水也总裹着崀山丹霞的温润,要把瑶汉人家的岁月揉碎了讲。撑着伞站在木府门前,青石板上的水洼映着朱漆大门,“木府” 二字鎏金熠熠,两侧对联 “鹤书不到白云闲” 悄然泄露天机 —— 古时 “鹤书” 代指朝廷诏书,这漫卷的闲云里,藏着木氏土司六百年的守与通。恰如千里之外的新宁,夫夷江畔的古码头边,青石板上还留着湘桂古道的马蹄印,那是瑶汉商队、戍边将士踩出的 “通”,而崀山深处的瑶寨鼓楼,便是世代守护家园的 “守”。

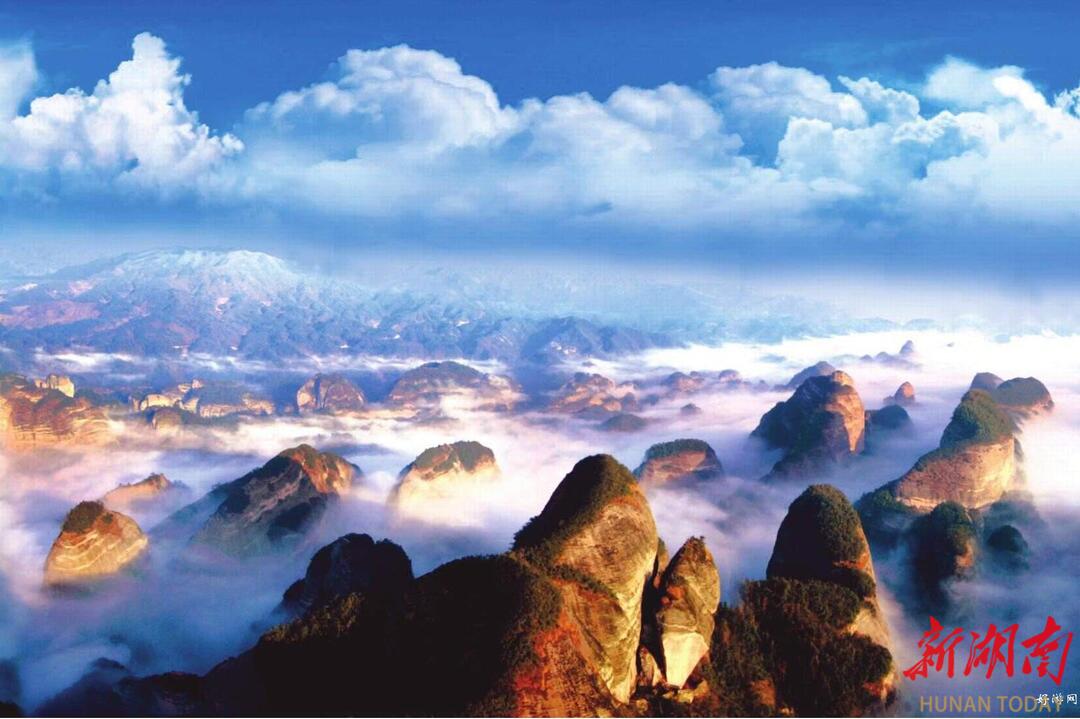

(新宁崀山)

玉龙雪山的风,总带着点金沙江水的清冽,掠过雪粒拂过木府飞檐;新宁的风也裹着夫夷江的水汽,携着崀山丹霞的暖意,漫过窨子屋的灰瓦。木府的黛瓦在雨中泛着温润的光,像一页被岁月摩挲得发亮的旧书;新宁的窨子屋也似这般,土黄色的墙面上,瑶家挑花绣的纹样与汉家砖雕共舞,翻开时,满纸都是湘西南的烟火与传奇。都说 “北有故宫,南有木府”,可这座藏在丽江古城深处的宅邸,哪里是 “知府宅邸” 四个字能框住的?它是土司时代的印章,是纳西人用百年光阴垒起的历史容器,正如新宁的观澜书院,不是 “书院” 二字能定义的 —— 那是清代学者邹汉勋讲学的讲堂,是湘军子弟启蒙的私塾,每一砖一木里,都浸着瑶汉民族的心跳。

(玉龙雪山)

跨进木府门槛,大坪的开阔扑面而来。苔藓在石板缝里怯生生探出头,恍惚看见百年前的茶马商队在此卸货,听见马蹄声碎里夹杂着藏地喇嘛的经语、大理商人的吆喝、明朝驿使的传报。这场景总让人想起新宁夫夷江畔的古码头:当年湘桂古道上,瑶民背着山货从崀山下来,汉商推着布匹从衡阳赶来,甚至清军的驿卒也曾在此驻足,递上来自长沙府的军情文书。如今木府的游客伞花与新宁古码头的观光竹筏,都是时光的涟漪,一圈圈漾开两地的前世今生。木府的大坪是纳西族在西南边疆的 “驿站”,新宁的古码头也是瑶汉儿女在湘西南的 “窗口”—— 都敞开着,把山外的世界迎进来,也把自家的声息送出去。

(丽江木府)

议事厅的红柱撑起一片天,三朝帝王的御匾悬在檐下,“诚心报国” 是明太祖的期许,“辑宁边境” 是明成祖的托付。这些来自京城的墨宝,本是皇权的注脚,却在纳西的风里长成了纽带。洪武年间,木氏土司阿甲阿得率部归附,朱元璋亲赐 “木” 姓,抹去了边疆与中原的隔阂;这赤诚,与百年后新宁湘军将领刘长佑的坚守如出一辙 —— 咸丰年间,刘长佑率楚勇出湘,后任云贵总督,以铁血手段平定边疆叛乱,把 “守土卫国” 的誓言刻在了西南的土地上。当年朱棣赐给木府的金匾走了三个月,每过驿站必鸣锣示众;而刘长佑平定云南后,清廷赐的 “勋高柱石” 匾额从京城运往新宁,也走了两月有余,每经一县,百姓都夹道相迎 —— 那哪里是送匾?是朝廷把对纳西族、对湘西南儿女的认可,分别钉在了丽江与新宁的土地上。

进入议事厅,仰头望那藻井,金龙在蓝底彩绘间翻腾,金丝缠绕的榫卯如时光的经纬,把皇权与匠艺织成网。这僭越般的龙纹是朝廷特许的恩宠,木府的一梁一柱,都在叩问 “边疆” 与 “中心” 的边界。就像新宁的刘氏宗祠,祠堂的梁柱上刻着汉家的龙凤纹,却也缀着瑶家的缠枝纹 —— 当年刘坤一(新宁籍湘军名将,曾任两江总督)重修宗祠时,特意请瑶家木匠参与,他懂:湘西南的安稳,靠的不是汉瑶之分,而是 “和而不同”。木府议事厅里,木增土司曾与徐霞客对坐论策,案几上摆着边疆舆图与朱熹的《四书章句》;新宁的观澜书院里,邹汉勋也曾与瑶寨长老围坐讲学,书案上摊着《康熙字典》与瑶家的《过山榜》(瑶族历史文献)—— 两地的智者都懂,要在群山间站稳脚跟,靠的不只是刀箭,还有 “和” 与 “学”。

从议事厅往后走,脚步得放轻些 —— 万卷楼就立在不远处,三层飞檐叠着,是全府最高的建筑。木氏土司偏要把藏书楼建得比议事厅还高,笑称 “刀剑能守一时,书卷能传百世”。楼前石阶的青苔染了墨香,让人想起新宁的观澜书院:当年书院的石阶上,瑶汉子弟一同晨读,把《论语》的字句与瑶歌的调子都刻进了青苔里。木府万卷楼藏过上万卷汉文典籍,还有木增土司的诗集《云薖淡墨》;观澜书院也藏过《史记》《资治通鉴》,更有新宁文人自编的《夫夷文钞》,连瑶家的《过山榜》都被译成汉文,收在书架的一角。万卷楼的高,是纳西人踮起脚尖够向文明的模样;观澜书院的窗,是瑶汉人伸长脖子望向世界的姿态 —— 都不拒外,也不忘本,把山水的凛冽与书卷的温软,揉成了自己的骨血。

走到护法厅,“割股奉亲” 的黑匾撞进眼帘。嘉靖年间,土司木高为救母割股和药,帝王赐匾的背后,是儒家孝道在边疆的生根。这场景让人想起新宁瑶寨的 “老人厅”:每逢节庆,瑶民会在此向族中长者行 “敬茶礼”,汉家祠堂里也刻着 “孝悌传家” 的家训 —— 中原伦理在丽江的木府、在新宁的瑶寨,都酿成了民族血脉里的蜜。护法厅是木府的 “心”,新宁的老人厅与汉家祠堂也是湘西南的 “魂”—— 不管议事厅、书院里迎来多少贵客,到了这里,都要回到最本真的模样:是守疆的土司,是读书的子弟,是雪山脚下的纳西人,也是崀山深处靠天地与祖宗庇佑的瑶汉人。

木府的右边是一进三院的家院,厢房窗台上或许曾摆过纳西姑娘绣的披星戴月,廊下竹椅上,老土司或许晒着太阳看孙辈追落花。这自在的烟火,与新宁窨子屋的日常如出一辙:窨子屋的窗台上,瑶家阿妹的挑花帕与汉家媳妇的布贴画并排摆放,廊下的竹凳上,老瑶王与汉家掌柜凑在一起喝油茶,看孩子们在天井里追着流水中的丹霞石跑。木府的园林里,中原牡丹挨着纳西山茶;新宁的庭院中,江南梅树靠着本地玉兰 —— 都不像皇家园林讲排场,也不似苏州庭院求精巧,只是自在地长着,像极了这里的人:把别人的好都接住,却也不丢了自己的根。

木府后面的玉音楼是亚字型的纳西建筑绝品,当年用来 “承玉音”、摆礼乐,中原昆曲与纳西古乐曾在此和鸣。这旋律,与新宁文昌阁的声响渐渐重合:文昌阁的飞檐下,汉戏班唱过《牡丹亭》,瑶族长鼓舞的鼓点在台下相和,甚至新宁的竹编艺人,会在阁边编着竹篮听戏,把曲调里的柔与刚,都编进竹篾的纹路里。或许木府某片瓦当的阴影里,还留着当年的弦音;新宁文昌阁某根木梁的缝隙中,也藏着旧时的鼓点 —— 都是文明对话的回响,绕着时光不散。

来自玉龙雪山的风还在吹,略过木府的飞檐翘脚;来自崀山的风也在拂,扫过新宁的窨子屋与古码头。有人说木府是 “土司的王府”,新宁人说文昌阁、观澜书院是 “瑶汉的家”—— 可它们更像民族的 “日记”:木府记着纳西的家国大义、文化交融,新宁的建筑记着湘军的铁血、瑶歌汉赋的共生,连木府的大坪、新宁的古码头,都记着往来的烟火。百年过去,土司制度、湘军时代已成历史,可木府与新宁的老建筑还立在那里,被当地人护着,被往来的人看着 —— 它们不再是某个人的宅邸、某群人的书院,而是一个民族、一方水土,把自己的历史、文化、念想,都藏进建筑里的模样。

风又起了,拂过丽江游客的脸颊,也拂过新宁油茶摊前的食客。忽然懂了,为什么纳西人提木府、新宁人说崀山,眼里都带着温柔的光 —— 这些不是冰冷的建筑与山水,是活的史诗:写着他们如何在群山间站稳脚跟,如何把异文化酿成自己的养分,如何把 “根” 扎得深,把 “路” 走得远。这史诗没有写完,木府的砖缝里还在长新草,新宁的窨子屋墙角还在冒新芽;玉龙雪山的风里传着新故事,崀山的丹霞间也生着新传奇。那些藏在飞檐、金匾、书卷、香火里的百年光阴,正顺着风,悄悄融进纳西人与新宁人的日子里,一辈又一辈,慢慢往下传。

(新宁崀山)

雪山依旧,丹霞未改,丽江的雨与夫夷江的水,还在把木府与新宁的故事,慢慢洇开。

(作者系新宁县公安局民警、邵阳市作协会员)

责编:昌小英

一审:戴鹏

二审:曾佰龙

三审:邹丽娜

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号