湖南日报·新湖南客户端 2025-08-20 07:12:40

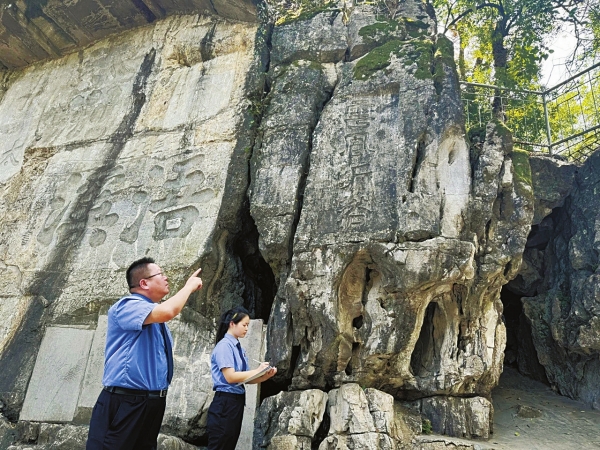

永州市检察机关工作人员现场调查摩崖石刻受损情况。张博熙 摄(湖南图片库)

永州市检察机关工作人员现场调查摩崖石刻受损情况。张博熙 摄(湖南图片库)

湖南日报全媒体记者 龚柏威 通讯员 夏纹文 唐莉

人们常说,张家界是一幅画,永州是一本书。

翻开这部镌刻在山水间的典籍,最震撼的,是散落其中的2100余方摩崖石刻。它们是“石头上的文学史”“陈列在潇湘大地的书法博物馆”。

摩崖石刻,依山体凿刻,用以记功立言。自唐宋以来,全国摩崖石刻,湖南最多;湖南之中,又以永州为最。浯溪碑林、朝阳岩、月岩……50余处摩崖景观里,7处为全国重点文物保护单位。

这些沉默的石刻,见证历史兴衰、人文灿烂,却也在岁月风雨中,面临损毁、侵占与遗忘的风险。

8月中上旬,立秋时节,记者从长沙乘高铁出发,一个半小时便抵达永州。1200多年前,唐代元结从潭州乘船溯湘江而上,辗转近一年才踏足这片土地。那时,这片山水还不知道,自此等来一位知音。因为元结,潇湘水石声名远扬,成为千年文人打卡地。

记者此行穿越潇湘大地,只为见证并记录法治光芒下千年石刻的“新生”。

千年石刻的当代困境

“朝阳岩岩体开裂、石刻风化,随时可能崩塌……”2022年1月,永州市零陵区人民检察院收到人大代表线索,直指朝阳岩摩崖石刻因年久失修受损,侵害社会公共利益。

朝阳岩位于零陵区潇水西岸,现存13方摩崖石刻,其中《北宋崇宁三年黄庭坚题名碑石刻》最著名,2013年被列为全国重点文物保护单位。

“裂缝最宽达3厘米,渗水导致石刻表面大片剥落。”参与调查的检察官回忆,修缮全国重点文物需国家文物部门审批,区级部门缺资金、无权限,只能紧急上报市检察院。

摩崖石刻是自然与历史的共同馈赠,一旦损毁便无法复原。

永州市检察机关在紧急排查后发现,问题已蔓延:道县的月岩石刻遭风雨侵蚀与私自拓印,字迹日渐模糊;江永县的月陂亭清代科举题名碑被青苔覆盖,人名、年号几不可辨;祁阳市的浯溪碑林受洪水与风化双重影响,苔藓、泥渍持续腐蚀石刻字迹。

在众多受损的摩崖石刻中,浯溪碑林的情况尤为严峻。这里素有“南国摩崖第一家”之称,是永州摩崖石刻发源地,因《大唐中兴颂》闻名。

安史之乱平定后,诗人元结作《大唐中兴颂》,邀颜真卿手书并刻于浯溪摩崖。此后1200年间,250多位文人留下505方石刻,成就中国最大露天碑林。

这里书体齐全,篆、隶、楷、行、草皆备,颜真卿、黄庭坚、米芾、何绍基等名家留有真迹;文体涵盖颂、铭、赋、诗、词,作者包括刘长卿、李清照、范成大、顾炎武等历代名人。

“这些石刻是我们的‘心头肉’,也是‘心口痛’。”浯溪碑林管理处副主任尹艳丽坦言,此地属石灰岩地貌,岩石易风化,加之南方雨季长、水量大,且地处湘江之滨,地势较低的石刻常被洪水浸泡,损毁严重。《大宋中兴颂》《大明中兴颂》便因屡遭江水浸没,字迹难辨。

早年,湘江上游数百米处修建水电站,汛期泄洪时,洪水冲击石刻,游道、地砖亦未能幸免。

当古老石刻在风雨中逐渐模糊时,一场与时间赛跑的抢救行动,已迫在眉睫。

“检察蓝”守护“摩崖青”

8月9日,祁阳浯溪碑林。

阳光透过防护棚镂空顶架,在《大唐中兴颂》碑面跳跃,监测设备指示灯不停闪烁,实时记录岩体温湿度。千年摩崖被深灰色钢架稳稳托住,“文绝、字绝、石绝”的绝世容颜依旧动人心魄。谁能想到,几年前它曾几近“消失”。

2022年1月,永州市人民检察院启动摩崖石刻保护专项行动,一场跨部门文物保卫战就此展开。

“权属模糊、审批冗长、资金缺口大,是保护工作的‘三座大山’。”副检察长丁思宇说,检察机关权衡破坏程度与财政能力,决定先解朝阳岩、月岩“急症”,再将浯溪碑林、月陂亭纳入长期攻坚。

2022年2月,零陵区人民检察院对区文旅局立案;次年5月,朝阳岩修缮后重新开放。2023年7月,道县人民检察院立案;9月,月岩整改全部完成。

浯溪碑林的保护是一场硬仗。

“去年7月洪水后,浯溪真的等不起了。” 祁阳市人民检察院负责人回忆,当时洪水淹没了浯溪碑林243块重点石刻、65%的保护区域,部分石刻被冲断。检察机关迅速制发检察建议,送达祁阳市文旅局。

建议内容明确,开展环境整治,清除苔藓、控制污染;推进科技保护,安装防风化材料与排水设施;建立数字化档案,通过3D扫描留存信息;协调上游水电站提前调度,减少洪水冲击。

“自1981年起,祁阳人就接力守护浯溪,但以往力量单薄,多限于个别部门。”祁阳市文旅局局长赵明奇说,这份建议成了清晰的“保护施工图”。

祁阳市委高度重视,迅速下拨专项资金。文旅局成立工作专班,邀请文物专家与技术团队共定修缮计划。检察机关牵头侨界募捐,“文化根脉不能断”的倡议获广泛响应,最终募得2300万元。

有了资金,科技手段得以全面应用:智能排水系统解决渗水问题;数字博物馆里,全息投影重现元结与颜真卿“对坐论道”。

参照浯溪碑林的修缮经验,江永县月陂亭用20天改造好智能排水系统,3个月完成苔藓治理。

今年2月,最高检发布“公益保护的中国方案”典型案例,永州检察机关督促保护摩崖石刻群案成功入选。

立法夯实“时刻保护”

永州市检察机关在办理系列公益诉讼案件时,发现摩崖石刻保护存在诸多共性问题,于是向相关机构作了专题报告。

“保护摩崖石刻是项久久为功的事业。永州市委、市政府始终高度重视、倾力投入,一方面精心部署实施文物保护三年行动计划,同时积极探索符合本地实际的文物保护法治实践新路径。”永州市人大法制委相关负责人说,在市委领导下,市人大常委会积极发挥主导作用,2023年初,摩崖石刻管理正式纳入市人大立法计划,由市文旅广体局牵头启动立法调研。

立法过程充分践行了全过程人民民主:从内部讨论稿到社会征求意见稿,从邀请专家论证到赴外地取经,向39个部门单位和群众广泛征集意见……

2024年5月30日,《永州市摩崖石刻保护规定》(以下简称《规定》)经省人大常委会表决通过,自当年7月1日起正式实施。

“《规定》既重保护也重利用,鼓励科技赋能和文旅融合。”永州市人大法制委相关负责人介绍,这部全省首部石刻类文物保护地方性法规,以“小快灵”为特点,仅11条内容,却全链条覆盖保护需求,建立起市、县、乡、村四级管理体系以压实责任;补上“擅自复制、拓印”等上位法空白;创新委托乡镇执法机制,破解了基层“看得见管不着”的难题。

如今,永州市自然资源和规划局已将摩崖石刻保护纳入国土空间规划,市住建局将保护内容编入名城名镇名村保护规划,市司法部门将《规定》纳入全市国家工作人员学法及考试内容;各乡镇、景区则将《规定》印发给村民、游客。截至目前,未再出现过破坏摩崖石刻的违法违规行为。

《规定》的实施,开启了永州文化遗产从协同治理到创新传承的新篇章。

“何千万年”的回响

2024年12月6日,浯溪碑林数字博物馆在祁阳市开馆。

AI大模型、互动屏、全息投影齐上阵,原本不可移动的摩崖石刻,就这样“搬”进室内、“挪”进数字世界。

光影流转间,颜真卿的笔锋在虚拟石崖上起落,“湘江东西,中直浯溪,石崖天齐。可磨可镌,刊此颂焉,何千万年”渐次显现。

科技赋能,一眼千年。

永州以摩崖石刻保护为起点,持续探索“科技+文化+旅游”的融合发展新模式:勾蓝瑶寨石板路上,扫码可看3D古寨全貌;女书园屏幕前,游客指尖划过,濒危女书字符便在光影里“活”过来;柳子街老作坊中,触碰屏幕片刻生成专属瓷纹,经3D打印成迷你摆件。

“除了打造更多应用场景,还通过举办节会、创新传播延续千年文脉。”永州市文旅广体局局长周贤志介绍,永州重构文化遗产保护与活化路径,将摩崖石刻、舜文化、女书等世界级资源转化为文旅融合新动能。

融入女书元素的音乐节巡演30多个国家;《永州故事汇》短视频更新至39集,单集最高播放2300万次;冷水滩区潇湘意酒店私人拓片博物馆,年接待研学团队200多批次……

文化遗产正以可感可及的方式,在新时代延续“何千万年”的回响。今年上半年,永州接待国内外游客3401.15万人次,游客总消费322.09亿元,分别同比增长9.42%和7.73%。

暑假期间,浯溪碑林的热度持续攀升。尹艳丽刚为老年游客讲解完《大唐中兴颂》的历史细节,转身就被一群举着手机的年轻人围住,纷纷询问拓片体验区的具体位置。

日暮西斜,游人散去。浯溪碑林智能警示牌悄然亮起,柔光里的字迹温润如语:“此刻的守护,是给千年后的情书。”

文明的传递从来如此。千年前,元结挥毫、颜真卿落笔,必不曾想过千年后有人为石刻搭棚架、设仪器。那些钢架支撑、数字存档、法规条文,终将在时光里发酵。正如我们今日轻抚崖壁,仍能感受千年前文人墨客的余温,后人触摸这些保护痕迹时,也必将感知我们这个时代守护文明的心跳。

【记者手记】

石刻千年

守护新生

龚柏威

在永州,每一方石刻都是活着的历史。在这里,我们触摸到的不仅是冰冷的岩石,更是千年文明跳动的脉搏。从检察机关的“硬核”监督到数字技术的“温柔”修复,从立法者的前瞻布局到游客的沉浸式体验,这场保护行动展现的不仅是对文化遗产的珍视,更是对文明传承的责任。当科技与人文相遇,当守护与创新共鸣,永州正书写着让世界看见的中国文化遗产保护范式。这种跨越时空的守护,正是中华文明生生不息的最好见证。

责编:颜青

一审:张笑

二审:彭彭

三审:赵雨杉

来源:湖南日报·新湖南客户端

版权作品,未经授权严禁转载。湖湘情怀,党媒立场,登录华声在线官网www.voc.com.cn或“新湖南”客户端,领先一步获取权威资讯。转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号