湖南日报·新湖南客户端 2025-08-18 14:50:17

文|熊劲松

犹记得2012年12月下旬,在北京大学的国际学术研讨会间隙,与范英先生初识。晚餐后,四人顶着凛冽寒风,围着冰冻的未名湖漫步畅谈。寒意料峭,却难掩思想火花碰撞的热忱,不知不觉竟盘桓湖滨逾一小时。范老平易近人的风范与治学严谨的品格,令人如沐春风。未名湖畔的足迹,悄然见证了一段忘年之交的开启。

作者熊劲松

作者熊劲松

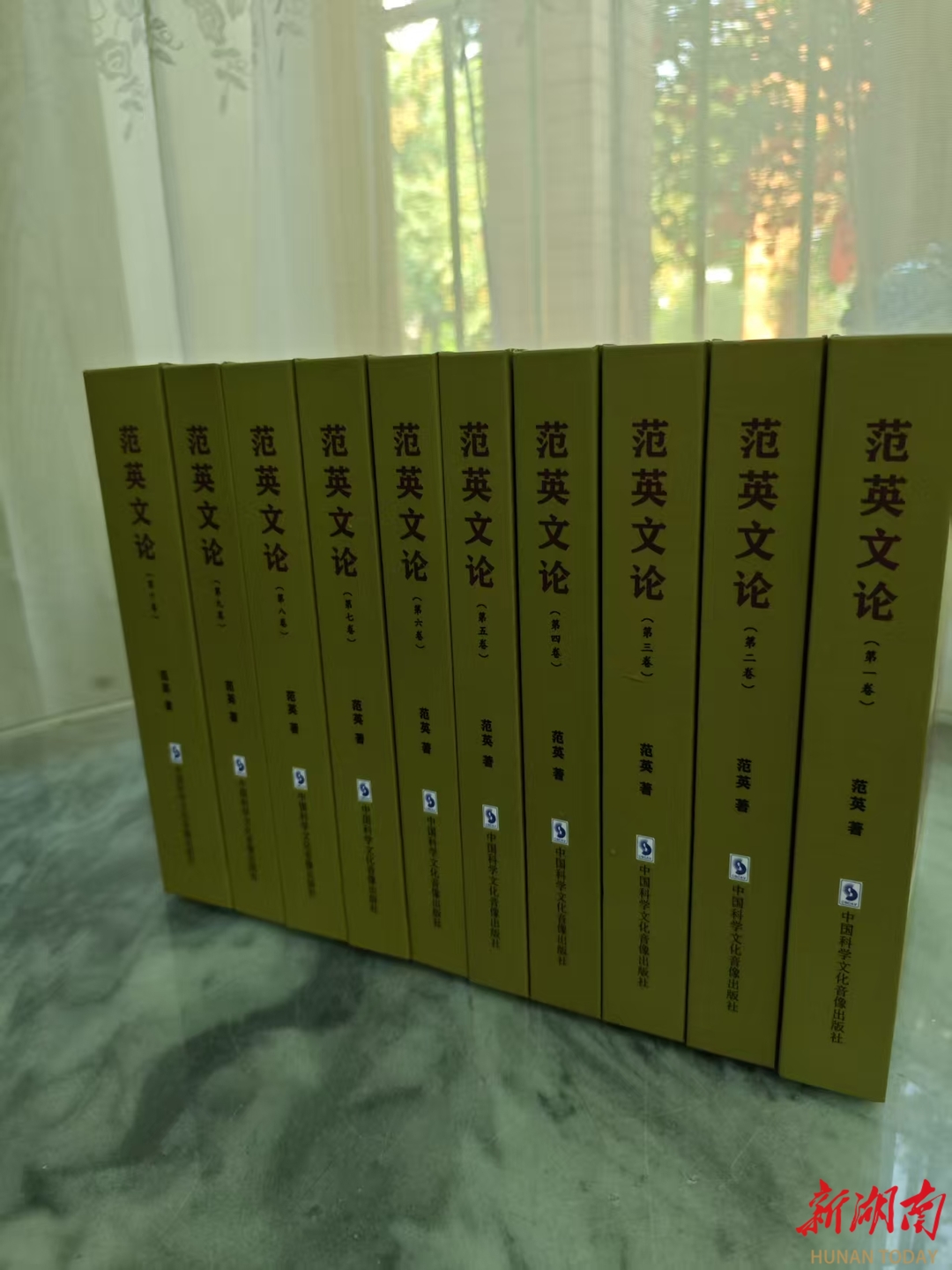

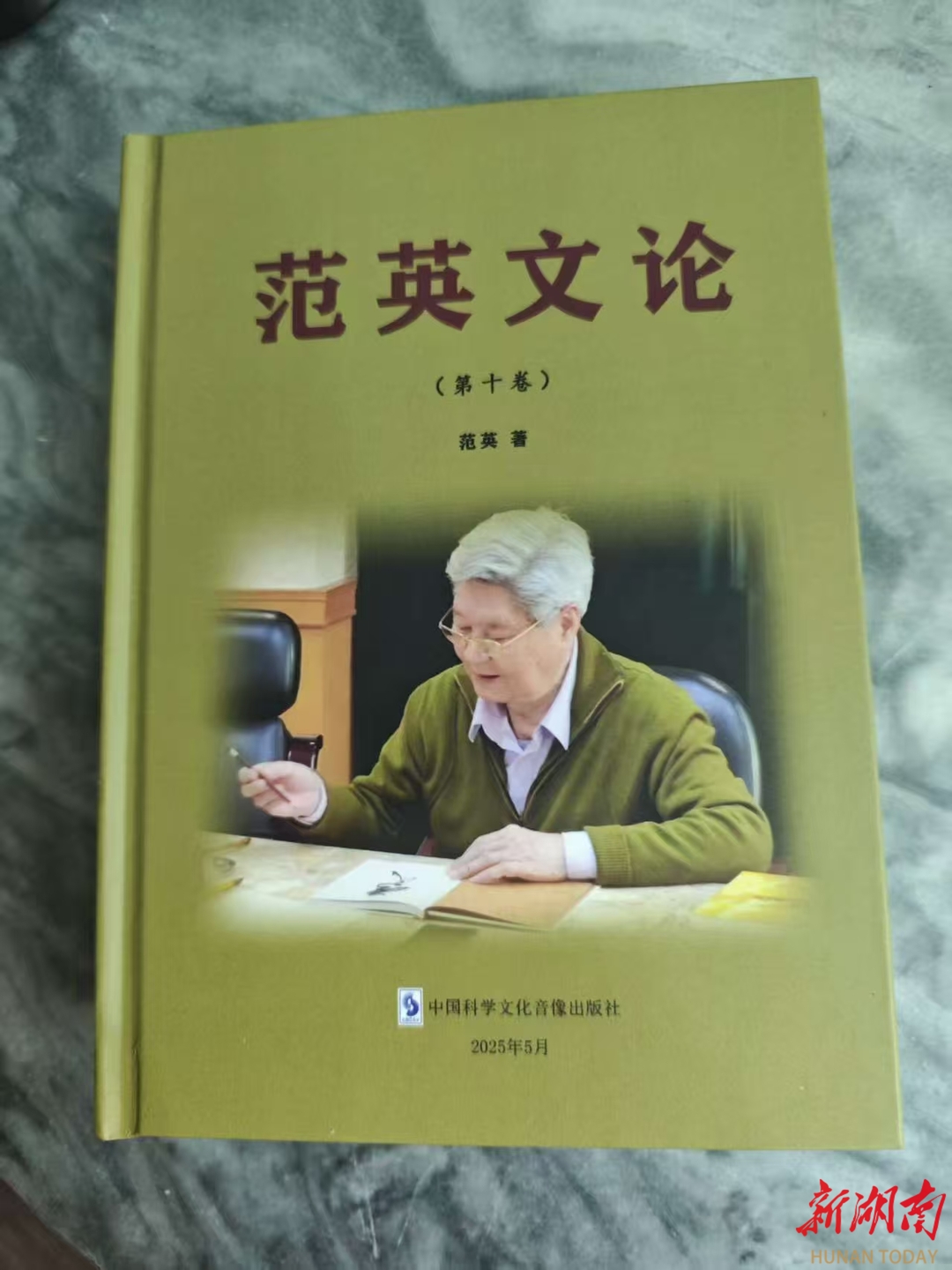

暑假期间沉浸于《范英文论》(共10卷),一个问题始终萦绕心头:究竟是何等强大而魅力四射的学术“兴奋点”,支撑着范老六十余载如一日,呕心沥血,殚精竭虑,乃至“直把文章当女神”,沉醉于理论探索而“不能自拔”,最终攀越思想的南岭之巅?答案,自然深植于其构建的具有鲜明岭南特色的学术体系之中——中国精神文明学与中国海洋社会学。这套“双核驱动”的理论体系,不仅蕴含着严谨深邃的内在逻辑,更对破解当代文明困境、指引未来发展提供了宝贵的东方智慧。

本文旨在深入剖析其理论逻辑的根基、脉络与关联,并阐释其厚重的现实启示。

一、理论逻辑的起点:民族精神——抵御现代性危机的锚点

范英先生的学术大厦,奠基于对民族精神在文明存续与发展中核心地位的深刻洞察。他敏锐地捕捉到,在中华民族走向复兴的关键历史节点,尤其是在物质主义膨胀、工具理性泛滥的现代性浪潮冲击下,民族优秀精神的传承与创新绝非锦上添花,而是维系文明血脉、防止“精神熵增”的根本锚点。他指出,物质的富足无法自动带来社会的长治久安与个体的心灵安顿,唯有强大的精神内核,方能赋予发展以方向、凝聚以力量、生命以意义。这一洞见,既是对中华优秀传统文化“重精神”“尚德行”精髓的赓续,更是直面全球性精神困顿与价值迷失的清醒回应,彰显了理论构建的问题意识与时代关怀。

二、理论逻辑的发展脉络:两大新兴特色学科的开拓性构建

范英先生的学术轨迹,清晰地呈现出从精神原点出发、向理论高峰坚韧攀登的艰辛历程。其标志性成果,便是开创性地构建了“中国精神文明学”与“中国海洋社会学”两大具有岭南风格和东方气派的新兴特色学科。

(一)中国精神文明学:文明内核的系统阐释

面对市场经济大潮初起伴生的精神阵痛,范先生率先擎起系统研究“精神文明”的大旗。他深刻论证精神文明不仅是社会文明不可或缺的支柱,更是驱动社会健康、可持续发展的深层动力。从《人的素质与市场经济》(探索市场经济条件下人的现代化与伦理重建)、《当代中华凝聚力》(剖析民族认同与国家凝聚的精神纽带)到《文化强国论》(擘画精神力量支撑国家崛起的路径),范英先生逐步建立起一套涵盖学科体系、学术体系、话语体系的完整框架。其核心贡献在于:将抽象的精神文明概念,转化为具有实践指导性的理论范畴(如“市场人本学”“民族凝聚力学”),为在现代化进程中守护与激活中华文明的精神基因提供了有力的方法论支撑。

(二)中国海洋社会学:文明空间的历史性拓展

进入21世纪“海洋世纪”,范先生以非凡的学术前瞻性,将目光投向辽阔的“蓝色国土”。他深刻认识到,中华民族的伟大复兴必然是陆海统筹的复兴,而长久以来“重陆轻海”的思维定式,亟需从社会学层面进行系统性反思与颠覆性重构。“中国海洋社会学”的创立,旨在研究海洋社会独特的发展规律、结构形态、文化伦理及其与陆地社会的互动关系,本质是对海洋社会文明的探索。

范英先生及其团队经年不懈的开拓性工作,其深层的意义在于:将中国精神文明学的主体原理(如凝聚力、人本精神、文化自觉)创造性地“移植”并“本土化”于海洋场域,实现了陆地社会文明与海洋社会文明在理论上的有机统一与历史性链接,为理解中华文明的全貌提供了崭新的维度。

人们发现,当潮汕侨批的诚信密码写入区块链,当妈祖祭典的海洋伦理融入深海机器人的决策算法,范英及其团队在珠江口的探索昭示:文明的高度,终究由精神的海拔所丈量。他们以岭南的实践智慧和不懈努力,为“历史终结论”书写了东方印记的终结篇章。

三、理论逻辑的内在关联:双核驱动的文明演进闭环

中国精神文明学与中国海洋社会学在范英思想体系中绝非孤立双峰,而是构成了紧密咬合、相互驱动的理论双螺旋,共同服务于中华文明伟大复兴的宏大叙事。

(一)体用相济,精神为核: 精神文明学构成“体”,为整个体系提供价值基础、伦理规范与精神动力(如诚信、和谐、人本);海洋社会学则是“用”,是在特定空间场域(海洋)中践行、检验和发展精神文明学理论的前沿阵地。精神文明学的原理是理解海洋社会现象、塑造海洋伦理的思想源泉;海洋社会的独特实践(如海洋移民的凝聚力、妈祖信仰的伦理功能)则反哺并丰富了精神文明学的内涵。

(二)空间拓展,文明完形: 两大学科的互动,本质上是推动中华文明从“陆地主体型”向“陆海统筹型”的历史性跃迁。精神文明学守护和优化文明的“内核”(精神价值),海洋社会学则拓展和定义文明的“外延”(空间秩序)。两者有机结合,方能在理论和实践上构建出一个完整、立体、可持续的中华现代文明图景。

(三)榕树生态,知识递归: 范先生倡导的“榕树生态”式学术传承(即老中青结合,持续回顾总结),是维系这一理论双螺旋生生不息的关键机制。在“回顾 →总结→扬弃 →创新”的知识递归过程中,两大学科的理论与实践得以不断对话、融合、进化,形成强大的理论生命力与适应性。

四、现实启示:双螺旋照亮文明转型之路

范英先生构建的理论体系,其自身价值远不止于学术殿堂,它为解决当代中国乃至世界面临的深层困境提供了极具启发性的中国方案。

(一)强化文化自信的根基与锐度

在文明冲突论甚嚣尘上、文化认同面临挑战的全球语境下,该体系通过对中华精神文明基因的深度阐释和海洋文明维度的开拓,为树立坚实且开放的文化自信提供了学理基石。它证明中国智慧不仅有能力守护自身精神家园,更能为解决人类共同问题(如现代性危机、海洋治理)贡献独特的价值理念(如和谐、共生)和实践路径,是参与全球文明对话的有力思想武器。

(二)引领社会文明向高阶跃升

针对社会转型期的道德失范、信任缺失、生态压力等痛点,精神文明学提供了核心价值引领(如“市场人本学”警示唯利是图的危害,倡导经济伦理;“民族凝聚力学”强化共同体意识)。海洋社会学则为实施海洋强国战略注入了不可或缺的人文关怀与社会维度,指导如何可持续地开发海洋、保护海洋文化、关怀渔民社群、构建和谐的海洋社会关系,避免重蹈“有增长无发展”的覆辙。

(三)示范自主知识体系的创新路径

范英先生从实际出发,立足中国大地,回应中国问题,开创具有中国特色的新兴交叉学科,是构建哲学社会科学自主知识体系的成功典范。其“问题导向”“综合创新”“知行合一”的治学方法,以及“榕树生态”的团队模式,为打破学科壁垒、克服学术碎片化、推动理论创新提供了宝贵经验。

(四)塑造知行合一的新时代学人

范英一生治学历程深刻启示,真正的学术生命力在于扎根实践、服务社会。诚然,理论构建的终极目的是经世致用。这要求研究者不仅具备理论创新能力,更需有家国情怀和现实关怀,将论文写在祖国母亲的大地上,写在民族复兴的征程中。

结语:文明操作系统的东方架构

范英先生穷毕生心血构建的“精神文明学—海洋社会学”双螺旋体系,其本质是为中华文明乃至人类文明转型提供的一套自主可控的“操作系统”。它以精神价值的锚定(精神文明学)抵御物质膨胀带来的“文明熵增”,以海洋空间的文明化拓展(海洋社会学)突破传统地缘政治思维,重构发展空间与秩序。其内在的“榕树生态”机制则确保了知识的持续递归与系统的动态更新。在物质丰盈却精神焦虑、技术发达却意义飘零的当下世界,这套强调“精神负熵”与“空间文明化”协同并进的东方智慧,恰似一部诊治现代性痼疾的《黄帝内经》,为人类文明如何在高科技时代保持人性温度、实现可持续发展,提供了深邃而务实的岭南新思路。范英先生的学术贡献,如同不灭的精神灯塔,其探索的勇气、创新的智慧和深沉的家国情怀,将永远激励后来者砥砺前行。

(作者系广东社会学学会副会长,东莞城市学院教授)

责编:胡雪怡

一审:胡雪怡

二审:曹辉

三审:杨又华

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号