湖南日报·新湖南客户端 2025-08-18 08:08:32

文|唐晓峰

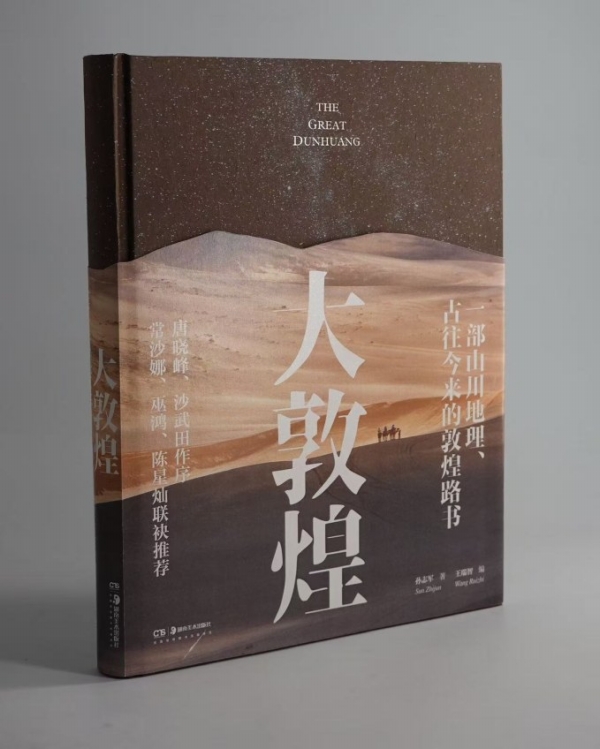

敦煌是我们熟悉的,关于敦煌的读物很多,但绝大多数都是集中在莫高窟壁画和藏经洞,如果范围扩大一些,可以再加上月牙泉、玉门关。似乎敦煌值得关注的东西主要就是这些。所以, 面对一本新的讲敦煌的书,我们大多会认为不外是这些内容,而所谓新,不过是照片更好看,文字更优美,故事更详细。但是,打开《大敦煌》(湖南美术出版社出版),我们会眼前一亮。

这一幅幅精心拍摄的照片覆盖了3万多平方公里的地域,展现的是一个完整的地理敦煌。地理是什么?是大地所承载的丰富的景观,是孕育一切事物的摇篮。地理会告诉你:敦煌是怎样生成的,它的滋养系统是什么,人类为什么选择这里做他们向往的事业。

书中的地理是以丰富的景观呈现的,景观不是看一眼了事的东西,在当代人文地理学中,景观被视为一种文本,是需要用心阅读的,英文为:landscape reading 。一般认为,人的认知来自三大文本:书面文字文本,口头语言文本、地上景观文本。关于敦煌的书面文本、语言文本,你不会缺少,那么景观文本,这里就是。阅读景观,为你补上敦煌知识的第三维度。

没错,景观是形象,但这个形象是由信息构成的,换句话说,景观中富含知识线索,很多是催人回答的课题。敦煌,这是一个布满痕迹的地方,风的痕迹、水的痕迹、人的痕迹,痕迹会引发好奇心。此外,这又是反差强烈的地方,比如:荒漠与甘泉并存,水流在荒漠中的奇特形态;一座座古城遗址,其规模与今天的环境很不和谐;那是汉代的长城,墙体之中为什么有一层层的芦苇?人类为何要在这个似乎一片荒芜的地方驻守?最终的问题会是,人类在这里是怎样生存的,他们仅仅是生存吗?是什么给了他们与众不同的意义?又是什么让今天的我们感受到价值?

地理要素的信息价值从不是孤立显现的。即使要素之间彼此性质不同,属于不同的物类,但它们仍有紧密的逻辑功能关系,揭示这些关系正是地理学的智慧所在。有不少摄影者,为了显示某种意境,有意避开(甚至在画面上删除)一些地理要素,这是一种损失,损失的是原物态的生命系统。在敦煌,出现这种损失的典型,是流行的关于玉门关的摄影作品。在这些作品中,只见玉门关孤单的身影,仿佛在历史上它就是孤单的、遥远的、苍凉的。但当你看到本书第128—129 页的照片,玉门关所在的地方,那是一个完整的生态小区,生命之源——水,一直陪伴着它。

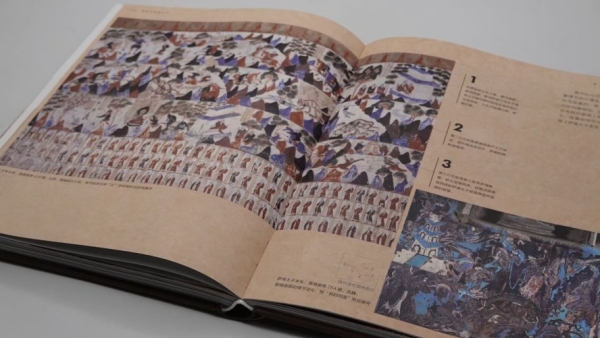

《大敦煌》内页图。

《大敦煌》内页图。敦煌地理景观像那些壁画一样,在各要素的关系中隐藏着重要的秘密,这些秘密正是敦煌地区的地理本质,就看你能发现多少,解读出多少。解读,首先是设问,没有疑问就没有思考,没有思考就没有发现。一般的说法,地理环境是说明人的行为的,二者有密切的关系。那么,敦煌的地理环境是如何解释人在这里的行为的。问题还有反过来的一面,人的行为也在解释这里的地理环境,如果没有人类,任何自然环境都是无意义的,或者说,是意义均等的。是人类的行为,已经做的和将要做的,赋予了地理特殊的结构、特定的意义。这是一个双向结构的问题。

我体会,摄影师孙志军、编者王瑞智邀请读者做的,就是进行这一双向的思考:地理环境如何孕育出敦煌文化?人类在这里如何创造出一个异常的地理特区。

(作者系北京大学城市与环境学院教授)

责编:胡雪怡

一审:易禹琳

二审:曹辉

三审:杨又华

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号