湖南日报·新湖南客户端 2025-08-18 08:05:17

文|曹晓彤

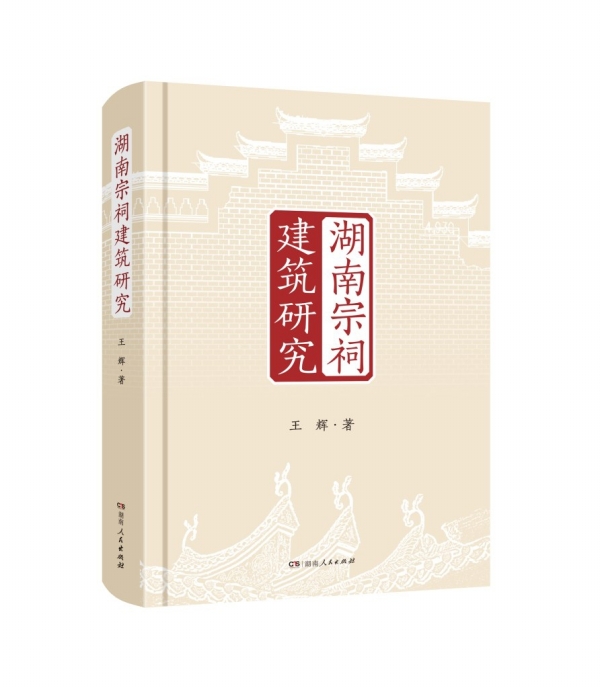

倘若将华夏大地比作一幅长卷,那么宗祠便是卷轴上最幽深的墨迹,一笔一画皆藏着山河的呼吸。而湖南,这片被湘水与群山共同哺育的楚地,宗祠更似一枚枚沉静的印章,钤印在时光的宣纸上。王辉所著《湖南宗祠建筑研究》一书,便是一次以建筑为舟、以文化为桨的溯洄之旅,它载着我们穿过明清的烟雨、民国的晨昏,抵达那些被青苔覆盖的门槛、被香火熏黄的匾额,去聆听木梁深处传来的宗族心跳。

砖木为骨,血脉为魂

宗祠建筑作为中国宗法制度的物质载体,凝聚着血缘认同、礼制思想与地域文化的精髓。在众多地域性宗祠研究中,《湖南宗祠建筑研究》是一部“有温度的建筑史”,它以宏阔的视野、严谨的考据和深刻的洞察脱颖而出,以湖南为地理坐标,以宗祠为文化切片,编织出一幅跨越时空的建筑社会史图卷,进而成为理解中国南方宗族社会的一把关键钥匙。

本书最动人之处在于,它并未将传统宗祠简化为建筑标本,而是赋予其活的生命。从湘北洞庭的烟水到湘西莽苍的群山,从“江西填湖广”的移民浪潮到远洋文化的西风东渐,宗祠始终是湖南人精神版图上恒定的坐标。作者将建筑与湖南文化紧密勾连,以建筑为舟、文化为河,让形制与风物、礼制与乡愁、移民与原住、神性与人性在砖瓦木石间悄然汇流。书中以诗意的笔触写道:“宗祠是宗族的子宫,每一次祭祀都是一次文化的分娩。”当读到湘南某座宗祠的骑门梁上“双龙戏珠”的木雕在百年后仍睁着炯炯的眼睛,你会忽然明白:那些木质的鳞片从未风化,它们只是换了一种方式,继续守护着族人的梦。

形制与诗意

若说全书第一章的移民叙事是江河的奔涌,那么第四章的“空间与形制”便是大湖的静美。作者以“门堂—戏台—享堂—寝堂”的中轴为经,以厢房、廊庑、天井的回环为纬,织就一张礼制与诗意共栖的网。作者写到戏台时,文字忽然有了锣鼓点子:“戏台是宗祠的喉结,它让沉默的宗族有了歌唱的嗓音。”当戏台上的《目连救母》唱到“哭五更”,天井里落下的雨声便成了天然的帮腔。两侧观廊上,耄耋老人与垂髫稚子同坐,此刻的宗族伦理不再是族谱里的铅字,而是檐口下滴落的月光。

书中对“天井”的解读更具哲思。作者称之为“天空的碎片”,是宗族与苍穹订立的契约——雨水顺着瓦当流入天井,象征“四水归堂”;阳光从天井泻下,又将祖先的牌位镀成金色。这种将自然之力纳入伦理框架的智慧,让冰冷的砖木忽然有了体温。读至此,你会懂得为何湖南人总爱在宗祠的阶沿上放一把竹椅,他们坐的不是一段黄昏,而是与祖先共享的一寸天光。

西风东渐:当牌楼长出玫瑰

书中最独特的章节莫过于“西洋文化对湖南宗祠建筑的影响”。作者以邵阳洞口县杨氏宗祠为例:门楼上的大鹏展翅与西式卷草纹共存,罗马数字的时钟与“孝友传家”的匾额并肩,这种“文明的混血”非但不突兀,反而让宗祠获得了新的语法——它开始用世界的语言,讲述中国的故事。

书中对“文明建筑”的命名尤为精妙。所谓“文明”,是觉醒的钟声。当蔡锷将有豸小学迁入潘荣公祠,当任弼时在序贤学校的课堂上写下“天下兴亡,匹夫有责”,宗祠便从宗法的堡垒蜕变为民智的摇篮。那些拱窗里透出的,不再是祖先的幽影,而是未来的曙光。

让时间以新的方式流动

书中最后一章的现实关怀,让内容从学术的高阁走向人间的烟火。作者并未回避“空心化”的村落、失传的技艺、坍塌的梁架,而是以“灰烬中的花朵”为喻,提出“一祠一策”的保护路径。书中对BIM技术、三维扫描技术的引入,亦非炫技,而是温柔的妥协——让冰冷的激光为木梁测温,让沉默的数据替瓦当发声。当读到曾八支祠化身为“高沙文史博物馆”,当石江镇的王氏宗祠响起祁剧的锣鼓,你会忽然相信:保护从来不是冻结时间,而是让时间以新的方式流动。

《湖南宗祠建筑研究》以学术的精密丈量乡土的厚重,最终指向一个更具文化自觉的命题:在现代化浪潮中,如何让宗祠从“历史的标本”转化为“活着的传统”,继续承载中国人的家族记忆与身份认同?这或许正是这部著作留给时代的最深叩问。

责编:胡雪怡

一审:易禹琳

二审:曹辉

三审:杨又华

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号