彭雅惠 湖南日报·新湖南客户端 2025-08-15 08:36:25

编者按

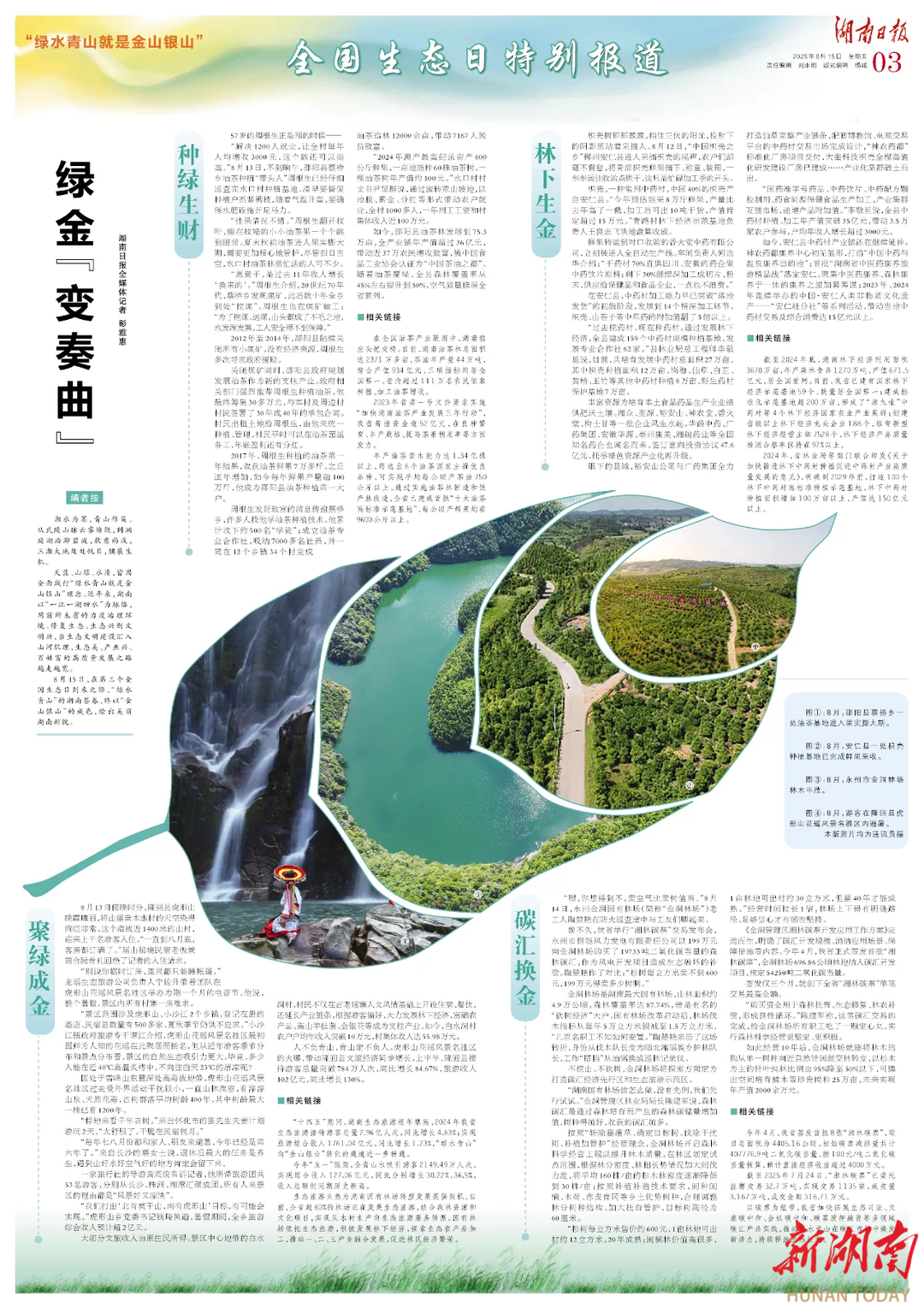

湘水为墨,青山作笺。从武陵山脉云雾缭绕,到洞庭湖浩渺碧波,秋意尚浅,三湘大地处处悦目,铺展生机。

天蓝、山绿、水清,皆因全面践行“绿水青山就是金山银山”理念。近年来,湖南以“一江一湖四水”为脉络,用前所未有的力度治理环境、修复生态。生态兴则文明兴,当生态文明建设汇入山河肌理,生态美、产业兴、百姓富的高质量发展之路越走越宽。

8月15日,在第三个全国生态日到来之际,“绿水青山”的湖南答卷,终以“金山银山”的成色,绘出美丽湖南新面貌。

金洞国有林场8月风光。 通讯员 摄

湖南日报全媒体记者 彭雅惠

(一)种绿生财

邵阳县一处油茶基地,油茶与菌菇实施套种。 通讯员 摄

邵阳县一处油茶基地,油茶与菌菇实施套种。 通讯员 摄

57岁的周根生正是闯的时候——

“解决1200人就业,让全村每年人均增收3000元,这个数还可以提高。”8月13日,不到晌午,邵阳县蔡桥乡油茶种植“带头人”周根生已经仔细巡查完水口村种植基地。清早要督促种植户抓紧剪枝,随着气温升高,要确保水肥设施开足马力。

“挂果情况不错。”周根生翻开枝叶,缀在枝端的小小油茶果一个个跳到眼前。夏末秋初油茶进入果实膨大期,需要更加精心地管护,尽管烈日当空,水口村油茶林里忙活的人可不少。

“愿意干,是过去11年收入增长‘换来的’。”周根生介绍,20世纪70年代,蔡桥乡发现煤矿,此后数十年全乡到处“挖煤”。周根生也在煤矿做工:“为了挖煤、运煤,山头都成了不毛之地,水发浑发黑,工人安全得不到保障。”

2012年至2014年,邵阳县陆续关闭所有小煤矿。没有经济来源,周根生多次寻求政府援助。

关闭煤矿同时,邵阳县政府规划发展油茶作为新的支柱产业。政府相关部门强烈推荐周根生种植油茶,他最终筹集30多万元,与本村及周边村村民签署了30年或40年的承包合同。村民出租土地给周根生,由他来统一种植、管理,村民平时可以在油茶园里务工,年底盈利还有分红。

2017年,周根生种植的油茶第一年结果,收获油茶鲜果7万多斤。之后逐年增加,如今每年鲜果产量超100万斤,他成为邵阳县油茶种植第一大户。

周根生查看油茶生产情况。 通讯员 摄

周根生查看油茶生产情况。 通讯员 摄

周根生发财致富的消息传遍蔡桥乡,许多人找他学油茶种植技术。他累计收下约500名“学徒”;成立油茶专业合作社,吸纳7000多名社员,并一同在12个乡镇34个村完成油茶造林12000余亩,带动7167人脱贫致富。

“2024年测产最高纪录亩产600公斤鲜果,一亩地能种60株油茶树,一棵油茶树年产值约100元。”水口村村支书尹显群说,通过流转荒山坡地,以地租、薪金、分红等形式带动农户就业,全村1000多人,一年用工工资和村集体收入近100万元。

如今,邵阳县油茶林发展到75.3万亩,全产业链年产值超过36亿元,带动近37万农民增收致富,被中国食品工业协会认证为“中国茶油之都”。随着油茶覆绿,全县森林覆盖率从45%左右提升到50%,空气质量稳居全省前列。

邵阳县塘坪村油茶基地。 通讯员 摄

邵阳县塘坪村油茶基地。 通讯员 摄

■相关链接

在全国油茶产业版图中,湖南稳坐头把交椅。目前,湖南油茶林总面积达2371万多亩,茶油年产量44万吨,综合产值934亿元,三项指标均居全国第一。省内超过百万户农民依靠种植、加工油茶增收。

2023年省委一号文件要求实施“加快湖南油茶产业发展三年行动”,我省筹措资金逾52亿元,在良种繁育、丰产栽培、提高茶果利用率等方面发力。

年产油茶苗木能力达1.34亿株以上,筛选出6个油茶国家主推优良品种,可实现平均每公顷产茶油750公斤以上。通过实施油茶林新造和低产林改造,全省已建成首批“十大油茶高标准示范基地”,每公顷产鲜果均在9600公斤以上。

(二)林下生金

8月13日,安仁县一家中药材加工厂在晒干枳壳。 通讯员 摄

8月13日,安仁县一家中药材加工厂在晒干枳壳。 通讯员 摄

枳壳树郁郁葱葱,挡住三伏的阳光,投射下的阴影里站着采摘人。8月12日,“中国枳壳之乡”郴州安仁县进入采摘枳壳的尾声,农户们却毫不懈怠,将青涩枳壳鲜果摘下、称重、装箱,一车车运往收购点烘干。这只是忙碌加工季的开头。

枳壳,一种常用中药材,中国40%的枳壳产自安仁县。“今年预估能采8万斤鲜果,产量比去年高了一截,加工后可出10吨干货,产值肯定超过15万元。”青路村林下经济示范基地负责人王良志飞快地盘算收成。

鲜果转运到对口收购的香火堂中药有限公司,立刻被送入全自动生产线。车间负责人何选华介绍:“干药材70%直供四川、安徽的药企做中药饮片原料;剩下30%继续深加工成切片、粉末,供应给保健品和食品企业,一点也不浪费。”

在安仁县,中药材加工能力早已突破“落地发货”的初级阶段,发展到14个精深加工环节,枳壳、山苍子等中草药的附加值翻了5倍以上。

安仁枳壳。 通讯员 摄

安仁枳壳。 通讯员 摄

“过去挖药材,现在种药材。通过发展林下经济,全县建成159个中药材规模种植基地,发展专业合作社62家。”县林业局总工程师李敬星说,目前,共培育发展中药材总面积27万亩,其中枳壳种植面积12万亩,岗梅、仙草、白芷、黄精、玉竹等其他中药材种植8万亩,野生药材保护基地7万亩。

丰富资源为培育本土食品药品生产企业提供肥沃土壤。湘众、奎源、裕安山、神农堂、香火堂、枸士甘等一批企业风生水起。华龄中药、广药集团、安徽华源、亳州康美、湘越药业等全国知名药企也闻名而来,签订意向投资协议47.6亿元,托举绿色资源产业化再升级。

眼下的县城,裕安山公司与广药集团全力打造仙草完整产业链条,配套博物馆、电商交易平台的中药材交易市场完成设计,“神农药都”标准化厂房项目交付,大奎科技枳壳全程高值化研发建设厂房已建成……产业化集群破土而出。

“国药准字号药品、中药饮片、中药配方颗粒制剂、药食同源保健食品生产加工,产业集群互链市场,递增产品附加值。”李敬星说,全县中药材种植、加工年产值突破35亿元,带动3.5万家农户参与,户均年收入增长超过3000元。

如今,安仁县中药材产业链还在继续延伸。神农药都康养中心初见雏形,打造“中国中药与温泉康养目的地”;首批“湖南省中医药康养旅游精品线”落定安仁,聚集中医药康养、森林康养于一体的康养之旅加紧筹谋;2023年、2024年连续举办的中国·安仁人类非物质文化遗产——“安仁赶分社”等系列活动,带动当地中药材交易及综合消费达15亿元以上。

8月13日,安仁县农户正在初步加工枳壳鲜果。 通讯员 摄

8月13日,安仁县农户正在初步加工枳壳鲜果。 通讯员 摄

■相关链接

截至2024年底,湖南林下经济利用面积3670万亩,年产森林食品1270万吨,产值671.5亿元,居全国前列。

目前,我省已建有国家林下经济示范基地59个,数量居全国第一;建成标准化示范基地超200万亩,形成了“湘九味”中药材等4个林下经济国家农业产业集群;创建省级以上林下经济龙头企业188个,培育新型林下经济经营主体7528个,林下经济产品质量检测合格率保持在97%以上。

2024年,省林业局等部门联合印发《关于加快推进林下中药材种植促进中药材产业高质量发展的意见》,明确到2029年前,打造100个林下中药材高标准种植示范基地,林下中药材种植面积增加100万亩以上,产值达150亿元以上。

(三)聚绿成金

8月隆回虎形山花瑶风景名胜区平均气温23摄氏度。 通讯员 摄

8月隆回虎形山花瑶风景名胜区平均气温23摄氏度。 通讯员 摄

8月13日傍晚时分,隆回县虎形山晚霞瑰丽,将山里崇木凼村的天空染得绚烂非常。这个海拔近1400米的山村,迎来上千名游客入住。“一直到八月底,客房都订满了。”瑶山秘境民宿老板兼前台阮青礼回绝了记者的入住请求。

“别说你临时订房,连我都只能睡帐篷。”龙瑶生态旅游公司负责人宁佐升带着团队在虎形山花瑶风景名胜区举办为期一个月的电音节,他说,整个暑假,景区内所有村寨一房难求。

“景区范围涉及虎形山、小沙江2个乡镇,登记在册的酒店、民宿总数量有500多家,夏秋季节仍供不应求。”小沙江镇政府旅游专干谭江介绍,虎形山花瑶风景名胜区最初因鲜为人知的花瑶在此聚居而扬名,但从近年游客季节分布和景点分布看,景区的自然生态吸引力更大。毕竟,多少人能在近40℃高温炙烤中,不向往白天23℃的清凉呢?

虎形山花瑶风景去内十分清凉。 通讯员 摄

虎形山花瑶风景去内十分清凉。 通讯员 摄

因处于雪峰山东麓深处高海拔地带,虎形山花瑶风景名胜区过去受外界活动干扰较小,一直山林茂密,有淙淙山泉、天然花海,古树群落平均树龄400年,其中树龄最大一株已有1200年。

“特地来看千年古树。”来自怀化市的张先生夫妻计划游玩2天,“太舒服了,干脆在民宿包月。”

“每年七八月份都和家人、朋友来避暑,今年已经是第六年了。”来自长沙的蔡女士说,退休后最大的任务是养生,遇到山好水好空气好的地方肯定会留下来。

一家旅行社的导游黄阎俊告诉记者,他所带旅游团共53名游客,分别从长沙、株洲、湘潭汇聚成团,所有人来景区的理由都是“风景好又凉快”。

“我们打出‘北有莫干山,南有虎形山’目标,有可能会实现。”虎形山乡党委书记钱琦笑道,暑假期间,全乡旅游综合收入预计超2亿元。

大部分文旅收入由原住民所得。景区中心地带的白水洞村,村民不仅在古老瑶寨人文风情基础上开设住宿、餐饮,还延长产业链条,根据游客偏好,大力发展林下经济,富硒农产品、高山羊肚菌、金银花等成为支柱产业。如今,白水洞村农户户均年收入突破10万元,村集体收入达55.98万元。

人不负青山,青山定不负人。虎形山花瑶风景名胜区的火爆,带动隆回县文旅经济同步增长。上半年,隆回县接待游客总量突破784万人次,同比增长84.67%,旅游收入102亿元,同比增长130%。

虎形山花瑶风景名胜区藏在大山中。 通讯员 摄

虎形山花瑶风景名胜区藏在大山中。 通讯员 摄

■相关链接

“十四五”期间,湖南生态旅游逐年攀高,2024年我省生态旅游接待游客总量2.96亿人次,同比增长4.63%;实现旅游综合收入1761.04亿元,同比增长1.73%,“绿水青山”向“金山银山”转化的通道进一步畅通。

今年“五一”假期,全省山水吸引游客2149.49万人次,实现综合收入127.06亿元,同比分别增长30.22%、36.5%,收入总额创同期历史新高。

生态旅游火热为湖南国有林场转型发展提供契机。目前,全省超60%的林场正在发展生态旅游,结合森林资源和文化项目,实现从木材生产向生态旅游服务转型。国有林场依托生态旅游,积极发展林下经济,探索生态农产品加工,推动一、二、三产业融合发展,促进林区经济繁荣。

(四)碳汇换金

8月金洞林场林木丰茂。 通讯员 摄

8月金洞林场林木丰茂。 通讯员 摄

“嘿,你想得到不,卖空气比卖树值当。”8月14日,永州金洞国有林场(简称“金洞林场”)老工人陶楚艳在防火巡查途中与工友们聊起来。

前不久,我省举行“湘林碳票”交易发布会,永州市恒能风力发电有限责任公司以199万元向金洞林场购买了19733吨二氧化碳当量的森林碳汇,作为风电开发项目造成生态破坏的补偿。陶楚艳作了对比:“杉树每立方米卖不到600元,199万元得卖多少树啊。”

金洞林场是湖南最大国有林场,山林面积约4.9万公顷,森林覆盖率达87.74%,曾是有名的“砍树经济”大户。国有林场改革启动后,林场伐木指标从每年5万立方米锐减至1.5万立方米,“几百名职工不知如何安置。”陶楚艳亲历了这场转折,身份从伐木队长变为晒北滩瑶族乡护林队长,工作“搭档”从油锯换成巡林记录仪。

不挖山、不砍树,金洞林场将探索方向定为打造碳汇经济先行区和生态旅游示范区。

“湖南国有林场该怎么做,没有先例,我们先行试试。”金洞管理区林业局局长陈建军说,森林碳汇是通过森林培育而产生的森林碳储量增加值,树种得越好,收获的碳汇越多。

金洞林场划出试验地进行森林质量提升。 通讯员 摄

金洞林场划出试验地进行森林质量提升。 通讯员 摄

按照“斩除藤灌草、确定目标树、伐除干扰树、补植加管护”经营理念,金洞林场开启森林科学经营工程以提升林木质量。在林区划定试点范围,根据林分密度、林相长势情况加大间伐力度,将平均160株/亩的杉木林密度逐渐降低到30株/亩;按照补植补造技术要求,间种闽楠、木荷、赤皮青冈等乡土优势树种,合理调整林分树种结构,加大抚育管护,目标树胸径为60厘米。

“杉树每立方米售价约600元,1亩林地可出材约12立方米,20年成熟;闽楠林价值高很多,1亩林地可出材约30立方米,但要40年才能成熟。”经营时间拉长1倍,林场上下得有明确路径、足够信心才有韧性坚持。

《金洞管理区湘林碳票开发应用工作方案》应运而生,明确了碳汇开发规模、消纳应用场景、保障措施等内容。今年4月,我省正式签发首批“湘林碳票”,金洞林场696.86公顷林地纳入碳汇开发项目,核定54250吨二氧化碳当量。

签发仅三个月,就创下全省“湘林碳票”单笔交易最高金额。

7月25日我省举行“湘林碳票”交易发布会现场。 通讯员 摄

7月25日我省举行“湘林碳票”交易发布会现场。 通讯员 摄

“购买资金用于森林抚育、生态修复、林农补偿,形成良性循环。”陈建军称,这笔碳汇交易的完成,给金洞林场所有职工吃了一颗定心丸,实行森林科学经营更坚定、更积极。

如此经营10年后,金洞林场就能将林木结构从单一树种向近自然针阔混交林转变,以杉木为主的针叶纯林比例由95%降至50%以下,可腾出空间培育楠木等珍贵树种25万亩,未来实现年产值2000余万元。

金洞林场

金洞林场

■相关链接

今年4月,我省签发首批8张“湘林碳票”,项目总面积为4405.16公顷,初始碳票减排量共计407776.9吨二氧化碳当量,按100元/吨二氧化碳当量核算,预计直接经济收益超过4000万元。

截至2025年7月24日,“湘林碳票”已委托挂牌交易32.7万吨,实现交易1135宗,成交量3.167万吨,成交金额316.71万元。

以碳票为纽带,我省加快拓展生态司法、文旅碳中和、会议碳中和、碳票质押融资等多领域碳汇产品实践,推动绿水青山在碳汇市场中焕发新活力,持续释放生态红利。

责编:黄利飞

一审:黄利飞

二审:胡宇芬

三审:李伟锋

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号