版面责编 黄煌 湖南日报·新湖南客户端 2025-08-15 07:56:42

编者按

2025年7月,一本从文学、文化、文旅等多维视角详尽解读湖湘楹联的图书《楹联里的湖南》出版。图书源于湖南日报社新湖南客户端推出的大型传统文化融媒体专栏《楹联里的湖南》,该专栏以图文报道、短视频、AI海报多频共振,专家专业解读评析,多媒体平台推送等融媒体报道方式,对湖南省14个市州以及部分留存在外省、但与湖南有深度关联的优秀楹联进行了精解力推。

现推出部分专家学者撰写的书评文章,期待更多读者能通过阅读《楹联里的湖南》图书,了解楹联背后的历史故事、湖湘风物与人文精神,领略中国传统楹联的艺术之美,感受湖湘文化的独特魅力与时代价值。

《楹联里的湖南》:带你赴一场湖湘文化之旅

文丨符继成

炎炎夏日,由湖南日报社编著、湖南人民出版社出版的《楹联里的湖南》,为读者奉上了一份融文学、文化、文旅于一体的精神大餐。从对岳麓书院大门名联“惟楚有材,于斯为盛”的解读开始,本书用一副副或长或短的楹联带领读者畅游三湘四水。然后,又从省内走向省外,从东南走到西北。百篇解联文章,百篇记者手记,数百张图片,将百余副楹联的实物形态、意义内涵及背后的故事娓娓道来,贯穿其中的是湖南人的精神、湖南人的生活。

雅俗共赏,是这本书的受众定位,也是它追求的文化品格。游长沙,我们可以在岳麓书院中读“吾道南来,原是濂溪一脉;大江东去,无非湘水余波”,感受湖湘文脉;可以在黄兴墓、蔡锷墓前咏“无公则无民国;有史必有斯人”“平生慷慨班都护;万里间关马伏波”,凭吊为国为民的英雄;也可以深入市井,去熙熙攘攘的坡子街火宫殿,点一碟臭豆腐,读一读戏台立柱上的楹联——“象以虚成,具几多世态人情,好向虚中求实;味于苦出,看千古忠臣孝子,都从苦里回甘”,或者去东茅街茶馆,在那副“莫说何事,且吃茶去;闲话家常,便入禅来”楹联的导引下,品茗聊天。跟随记者的脚步,我们穿越古今,寻访名胜,在宏大的叙事中感受历代湖湘精英的家国情怀;有时也会在小街小巷停留,看看三湘大地充满烟火气息的日常生活。

由记者与解联嘉宾组成的“导游”团队,是此书的一大亮点。《楹联里的湖南》书稿的撰写者是湖南日报社的记者,作为访谈对象的解联嘉宾则来自多个行业,以高校教师为主,另外还有作家、编辑、书法家、研究员等,其中不乏教育部“长江学者”、央视“百家讲坛”主讲人等专家名流。记者与解联嘉宾密切配合,使楹联的解读既具有广泛的传播力,又确保了解说内容的准确性,做到有深度、有新意。

如在解读岳麓书院二门上挂的“纳于大麓,藏之名山”一联时,文章分成“巧思”“用典”“深意”三个部分,将楹联现场、记者疑问、李清良教授的解答穿插叙写,道出此联的精妙之处。而记者在手记中,又讲述了青年毛泽东寄住在岳麓书院时的故事:在暴雨雷电交加的夜晚淋雨下山去友人家,笑言是为了体会“纳于大麓,烈风雷雨弗迷”这句话的意味,并借以锻炼自己的胆量。这样的解读将嘉宾的解答融于现场感十足的采访过程中,深入浅出,又有伟人的故事激发读者兴趣,从而产生了良好的传播效果。

新闻与文学的深度融合,是本书在文体方面的显著特色。书中的“导游解说词”亦即解联文,是在新湖南客户端同名系列报道的基础上修改而成的,既具有新闻的真实性、现场感,又具有较强的文学色彩。

在文中,我们经常可以读到散文式的表达。如《文风光大麓 浩气壮名山》中的叙事:“秋末冬初是岳麓山颜值最高的季节,‘漫山红遍,层林尽染’的美景在此刻展现得淋漓尽致。这个时节,偕‘一山之长’徜徉岳麓山畔,听学问大家品读山门名联,自有一番别样的感受。”《天高地迥,心旷神怡》中的写景:“深秋的天心阁,古意浓厚,韵味十足。登阁远眺,流光溢彩的摩天大楼,车水马龙的街头,来自五湖四海的游客与沉静悠远的天心阁‘古今同框’,奇妙而又和谐地交相辉映。”《百战靖胡尘,长剑指天狼》中的议论:“如果说岳麓书院是湖湘文脉的源头,那么天心阁就是湖湘文脉的脊梁。它巍然矗立,印证着湖南人忠诚担当、求是图强、胸怀天下、务实创新的追求和探索。”有些篇章,甚至写出了散文诗的味道,如《云带钟声,月移塔影》一文中的段落:“嬉闹的夜游人扰人清梦,我从动静相对、明暗相衬的水墨画里穿越而出。蓦然回首,站在亭边,我竟会有浩浩乎如冯虚御风,飘飘乎如遗世独立之感。”这样的解联文字,其实已脱离了单纯新闻报道的范围,成为地地道道的美文,令读者沉浸其中。

近代以来,湖湘大地仁人志士、英雄豪杰层出不穷,无畏牺牲,心忧天下,敢为人先,赢得了“一部近代史,半部湖南书”的无上荣光。本书以楹联为纽带,串联湖南的学术、历史、地理、人物和社会风貌,展示湖湘文化的精神内涵、湖湘英才的求索奋斗、湖湘人民的社会生活,可以说是用小题材做出了大文章。作为50多名记者、100余位专家,历时近两年的成果的集结,其厚重与精彩无须多言。

对于有意了解湖南的人来说,打开这本书,你就开启了一场注定收获满满的湖湘文化之旅。

(作者系中国韵文学会秘书长、湘潭大学文学与新闻学院教授)

赏名联 识楚材

文丨孙汉生

赏阅最近由湖南日报社编著、湖南人民出版社出版的《楹联里的湖南》一书,忽生感叹:这书真有创意,我做了35年的编辑,怎么就没有想到如此绝妙选题呢?

关于楹联的书有很多,介绍地方文化的书更多,而从楹联角度切入,讲述地方文化,则令人耳目一新。楹联的两行文字就像铁路的两根钢轨,载着读者在列车上徐徐前行,欣赏湖南大地的山岳河流、花草树木;联文的声韵节奏应和着那车轮滚滚之音,窗外演绎着三湘历史、百代风流。

列车从湖南的名山、湖湘学派的大本营岳麓山出发,一路上记者采访,学者、专家当导游,阐释各处名联的内涵和关联的历史文化故事,引领读者神游。不仅得自然风光之美,更享文史饕餮、精神慰藉。

首联是岳麓书院的门联:“惟楚有材,于斯为盛。”岳麓书院陈宇翔教授讲解典故出处,又借湘学宗师张栻所撰《岳麓书院记》揭示了楚材的特质:不是科举利禄之徒,不是文辞华巧之士,而是实事求是的经世致用之材。道南正脉,湖湘精神,八字尽之。

两千年前的屈原,开启了湖湘人上下求索的旅程,楹联之两行钢轨从云梦泽中铺展而来。让我们登上岳阳楼,听中南大学杨雨教授讲解百字长联:联文作者清朝儒吏将诗圣、名儒、贤吏、仙人请到同一个舞台岳阳楼上,将洞庭湖、扬子江、巴陵山、岳州城一脉贯通,开一场穿越时空的人文论坛。论坛发言第一句提问劈空而来,结尾却以问代答,戛然而止,余韵悠长。

让我们跟随著名作家王跃文来到君山公园。公园门口楹联“水阔天长,德斯无极;春晨秋暮,信矣有缘”里有古今至情至性的爱情故事:上古洪荒之世娥皇、女英泪下沾竹,唐代洞庭龙女为报柳毅传书化作凡间女子结为夫妇。久闻湘女多情,肇自洞庭湖中有缘山乎?撰联者鲁晓川因联得偶,尽享楹联文字之美与人间爱情之福,令人艳羡。

岳阳还有汨罗的屈原祠,祠内佳联众多,其中晚清名臣郭嵩焘题的一联尤为引人注目:“哀郢矢孤忠,三百篇中,独宗变雅开新格;怀沙沉此地,两千年后,唯有涛声似旧时。”哀悼屈原,何尝不是夫子自道?郭嵩焘作为中国首位驻外公使,航海两万里,为沉沦的中国寻求“变雅开新格”的自救之道,如屈原之独醒,却落得骂名,落寞之中自题一联总结平生:“无补清时,终老书丛原宿志;偶谈瀛海,重摊诗卷纪前游。”正是“涛声似旧时”。

以上只是尝鼎一脔,还有周敦颐之濂溪一脉湘水余波,王船山之七尺活埋文化殉道,胡林翼之霹雳手段菩萨心肠,左宗棠之身无半亩心忧天下,王闿运之特立独行睥睨万川,沈从文之星斗其文赤子其人。还有一位西儒戴彼得妙解胡林翼之欲正人心引为己任,无不扣人心弦,令人心向往之。凡此珠玑满纸,不胜枚举,读之如行山阴道上,目不暇接。今试续岳麓名联,以表达阅读感受之一斑:

惟楚有材,不循利禄但求实;

于斯为盛,岂止楹联更撷英。

(作者系福建教育出版社编审、原总编辑,全国新闻出版行业领军人才)

在纸墨馨香间触摸楹联的生命力

文丨黎红霞

《楹联里的湖南》书稿源于湖南日报社新湖南客户端的一档广受好评的同名新媒体栏目。

新闻标题或紧跟热点,或直面痛点,但长短悬殊、雅俗共舞,作为图书目录标题需要二次创作。图书编辑团队反复思考后,确立了书中作品主副标题的基本结构,主标题统一采用对偶句格式,以匹配楹联图书的内容特点;副标题是信息定位的载体,均标明楹联所在场所,末尾加“解”字作为标识,明确文章性质为对联解读。

标题优化的难点集中在主标题的提炼上,我们做了基本分类并采取了不同的优化策略:对于“惟楚有材,于斯为盛”“纳于大麓,藏之名山”等家喻户晓的短联,我们直接采用原联文字;而对于知名度稍逊但意境极佳的短联,如“岳峻;湘清”,则稍作扩展,提炼为《如岳之峻拔 如江之清净》,既保留了原联精髓,又使其作为标题更具画面感和传播力。对于长联主标题的改造,则主要撷取原文标题的文字片段进行适应性改造,如为岳阳楼长联制作了《此中有真意 此问谁来答》这样既点题又富韵味的主标题。

最考验功力的有一联。左宗棠题无锡梅园联(“发上等愿,结中等缘,享下等福;择高处立,就平处坐,向宽处行”)联长,新闻标题也有些长。我们与作者方老师反复打磨,捕捉到联文核心在于“六个方位词”和其作为“一生座右铭”的本质,据此提炼出《六个方位语 一生座右铭》这一高度概括、平实有力的标题。

在编写目录时,我们以方位为线索进行结构,先将全书总体上划分为“省内楹联”与“省外楹联”两大板块;在“省内楹联”部分,依照官方对14市州的排序标准进行编排,并在长沙市章节中,将最具核心价值的岳麓书院楹联置于起始位置,以“惟楚有材,于斯为盛”为全书开篇,彰显其“湖湘第一联”的地位。

封面是内容的视觉表达,其“第一眼”的分量从来不容轻视。该书设计师许婷怡倾力构思,交出了一份“湘水之蓝”的设计方案:深邃蓝色铺底,左下角烫金工艺勾勒金色小窗,窗后一枝竹斜逸而出,融合现代感与传统文人意境,庄重深邃,雅意盎然。

7月31日,《楹联里的湖南》新书首发式在岳麓书院举行。图书以精美的工艺和匠心的设计,获得了与会专家的高度认可,之后更是赢得了读者的广泛好评。

《楹联里的湖南》的出版,标志着这批承载着湖湘文脉的楹联解读,从闪烁的屏幕走向沉静的纸页,从即时的讯息沉淀为可触可感、可供收藏的文化典籍。愿每一位翻开《楹联里的湖南》的读者,都能在纸墨馨香间,邂逅一个不一样的湖湘,触感到中华楹联那穿越时光的不朽魅力与永恒生命力。

(作者系湖南人民出版社政治理论读物编辑部主任、《楹联里的湖南》图书责任编辑)

从“湖南的楹联”到“楹联里的湖南”

文丨王家安

盛夏时节,在大河之滨品读由湖南日报社编著、湖南人民出版社出版的《楹联里的湖南》一书,从“湖南的楹联”再到“楹联里的湖南”,一路读来,环顾湖湘楹联历史,看到这一新时代楹联文化传播的现象级产品,不免颇多感慨。

提到湖南楹联,首先想到的可能都是岳麓书院门前的“惟楚有材,于斯为盛”,《楹联里的湖南》开篇之作,也是此联。

湖湘山河锦绣,名联遍布,从《楹联里的湖南》即可见一斑,其楹联的质与量,都可称之“于斯为盛”;至于楹联作者,那也是灿若星河。据唐意诚先生《湖南古今对联书目》,载有湘人联著1323种,为各省之执牛耳者;中南大学余德泉教授主编《清十大名家对联集》,撷取史上十位重量级联家,其中就有曾国藩、左宗棠、李寿蓉、王闿运、吴獬五位湘人,占到半壁江山。

湖湘楹联之风,从王夫之“六经责我开生面”的振臂一呼中走来,从梁章钜《楹联丛话》出版后,从湖南率先翻刻“一时颇为纸贵”的轶事中走来,恰同中国楹联文化的繁盛轨迹相契合,盛行三百年而别开生面。

提起湖南人,有人说“湖湘之地民风勇悍”,也有人说湖南人有“三气”,灵气、匪气、霸气,但无论是“霸蛮”还是“血性”,湘人质直刚劲,真诚坦率,而楹联凝练精妙的文体,也正和湖南人“对脾气”。

十年前,中国楹联学会授予湖南“楹联文化强省”称号,之所以强,在于有名家,有名作,更在于广泛而深远的群众基础,是名副其实“楹联的湖南”。2023年4月起,湖南日报社新湖南客户端推出的大型传统文化专栏《楹联里的湖南》,以图文报道、短视频、AI海报多频共振,专家专业解读评析,多媒体平台推送等融媒体报道方式,对湖南省14个市州以及部分存留在外省、但与湖南有深度关联的优秀楹联进行了精解力推。这一专题推出后成了“现象级”产品,这其中固然离不开组织者的精心筹划、亲历者的精彩讲述、执笔者的精妙采编,但其所浑厚耐读者,正是每篇文字,均扎根于这片楹联的广袤沃土。

“创新是文艺的生命”,面对百年未有之大变局,传统文化包括楹联文化在内,既要体现中华文化精髓,满足群众文化需求,又要传播当代中国,融入现代生活,就必须古为今用,推陈出新。《楹联里的湖南》整本书读来,主创团体别具匠心之处颇多。在题材上,除对经典楹联的解读,还选择其他应用场景,如长沙网红打卡地的茶馆联等;在地域上,不仅湖南本省,亦囊括一批埠外湘人或是与湖湘有关的楹联佳作;在解读上,既有文史哲及楹联领域专家,还有如从事雷达研究的工科学者、在华工作的美籍教授等嘉宾,以多维视角畅谈中华文化,这些都丰富了内涵和外延。全书百篇力作,浸染三湘,以楹联解读湖湘文化,坚定文化自信,让楹联文化在新时代的创新发展中,产生出“活化”的价值。

(作者系中国楹联学会副会长兼学术工作委员会主任)

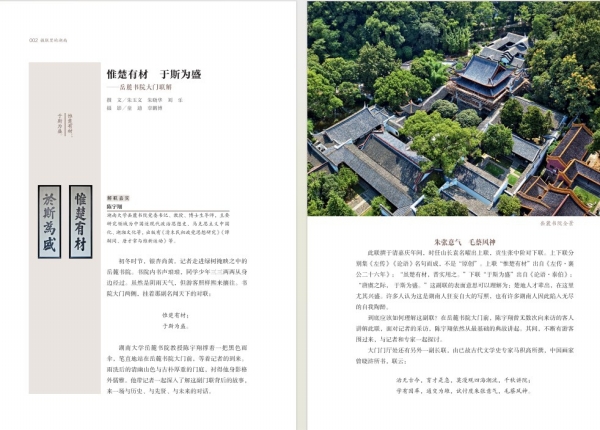

《楹联里的湖南》图书内页。

《楹联里的湖南》图书内页。

湖南楹联文化的一次全面激活

文丨陈仁仁

近期,湖南日报社编著的《楹联里的湖南》一书由湖南人民出版社出版。该书是近年来湖南日报社组织的一档大型融媒体栏目《楹联里的湖南》系列报道的结集。此栏目于2023年4月开始在新湖南客户端上线,一做就是两年,广受社会好评。可以说,该栏目的成功和图书的出版,见证了湖南楹联文化的一次全面激活。

楹联文化作为传统文化的重要形式,其复兴是历史的必然。2006年,楹联习俗被列入第一批国家级非物质文化遗产名录,楹联文化在全国范围内蓬勃地发展起来。湖南自古便是楹联文化重镇,有“中国楹联文化强省”之称,为中国楹联文化的发展作出了重要贡献。正如中国楹联学会会长李培隽先生在《楹联里的湖南》序言里所说:“纵观楹联文化近代约100年辉煌的历史,正是湖南人和湖南这片热土引领了全国的潮流。”

本书及其融媒体栏目《楹联里的湖南》,在如下几方面体现出的创新,令人印象深刻。

其一,社会各界多方联动。每期作品都以记者对解联嘉宾进行采访报道为基础,为此湖南日报社组织起了专业采写编播团队,以及来自高校、科研机构、文化部门等百余名解联嘉宾,将社会各界有效联动起来。而且注重在地化,不同地方的楹联,尽量邀请当地的专家来解联,使文化报道更接地气。湖南日报社还联合相关组织,连年开展“新时代的春联”原创大赛,吸引全球华人参与楹联创作。

其二,精选楹联颇具系统。湖南楹联文化底蕴深厚,数量众多,仅《湖南对联大典》收录的对联便达八万余副。观《楹联里的湖南》选联思路,颇见其系统性。全书从岳麓书院大门联“惟楚有材,于斯为盛”开始,先解岳麓山名联,继而橘子洲、天心阁等,由长沙、衡阳、株洲、湘潭等以至湘西,省外名联又别为一编。所收楹联的系统性与代表的广泛性,体现出策划人视野之宏阔、胸怀之宽广。

其三,解联深入引申到位。不少楹联的解析引申出了相应的学理探讨,但表述都是深入浅出的。比如岳麓书院二门联“纳于大麓,藏之名山”,记者与解联嘉宾李清良教授一道通过阐发其深刻意涵,回应了对此联有“合掌”之嫌的质疑。又如对新化上梅古镇向东街牌楼联的解析,不仅使人了解到联语背后藏着的新化繁华商贸史和梅山文化内核,而且论及此联作者和书写者鄢福初先生在撰联和书法创作上“虚实结合”的共同特点,揭示出不同艺术门类之间的相通性。可以说每篇文章,都在引导读者做进一步的思考。

其四,呈现形式活泼多样。本书每篇篇首,便以四分之一的篇幅贴出该楹联原物高清图片,文中插入楹联所在建筑物及其所在场景图,像素清晰、构图讲究,楹联书法及其场景给读者以直观的印象和美的感受。每篇以解联文章为主体,行文以记者采访为视角,介绍楹联的背景知识,引出解联嘉宾对楹联内涵的解读,文化报道的现场感使人倍感亲切。每篇末尾所附《记者手记》进一步升华主题。本书所述的新媒体专栏,其呈现形式更为丰富,还包括了视频、AI海报等适用于网络传播、年轻人所喜闻乐见的形式。加上以固定的频率高效更新,新媒体活泼多样的形式为栏目积累了大量人气。

以上几点管中窥豹,让人领略湖南媒体人的创造力。这大概也是湖南楹联文化能被再次激活的一个重要原因。

(作者系湖南大学岳麓书院副院长,哲学系教授、博士生导师)

责编:廖慧文

一审:易禹琳

二审:曹辉

三审:杨又华

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号