曾筱歌 湖南日报·新湖南客户端 2025-08-11 11:04:52

蓝印花布以天然植物染料(靛蓝)和镂空花版工艺为核心,兼具实用与艺术,具有浓厚地方特色的非遗技艺。沿袭古法,融合现代审美,焕发新活力,成为连接过去与未来的文化纽带。它承载湘西民族的质朴美学,在沱江畔吊脚楼间,由国家级非遗传承人刘新建坚守半生,展现出蓝白交织的永恒魅力。7月18日,湖北汽车工业学院“拾遗楚韵·启为创新”非遗调研团队走进凤凰古城,寻访刘新建位于古城核心的蓝印花布传习所。推开斑驳木门,只见他俯身于素布上,以花版为媒,用刮浆刀将由黄豆和石灰调制的防染浆细致涂抹。阳光透过雕花窗棂,将他的身影与布面浮现的蝴蝶、石榴纹重叠,仿佛时光在此凝固。

图为团队成员和老师交流。

图为团队成员和老师交流。

工作台上,一幅未完的《凤凰栖霞图》引人注目。刘新建说:“蓝印花布的灵魂在于‘留白’。”他演示湘西“药斑布”工艺:花版压紧棉布后,防染浆隔绝蓝靛渗透,形成白色纹样;布在土靛染缸中反复提拉,氧化后由黄转绿,最终沉淀为深邃的“凤凰蓝”。团队惊叹于他对“火候”的精准把控——多一分,纹样模糊;少一分,色彩混沌。这四十年,“与蓝靛共呼吸”的积淀尽在掌握。

墙上悬挂的《湘西百景》长卷,记录了他在技艺革新上的努力:将吊脚楼、苗族银饰等地域元素融入传统吉祥纹样,用靛蓝深浅渐变模拟沱江晨雾,留白似山歌回响。刘新建抚摸布面说:“老祖宗的技艺不能丢,但要让现代人看到它的心跳。”

交流中,团队了解到他对传承的坚守超越技艺本身。年轻时,他走遍湘西村寨,向苗族、土家族老艺人学习古法制靛;为了复原失传的“四缬”技艺,他耗时三年试验百种植物染料。如今,他的作品成为湘西文化的“蓝色名片”:2018年,蓝印花布《边城记忆》亮相巴黎非遗展,获评价为“东方蓝调诗篇”;2021年,他为日本长崎孔子学院定制的《论语》主题挂帐,让儒家经典在靛蓝纹样中跨越语言壁垒。

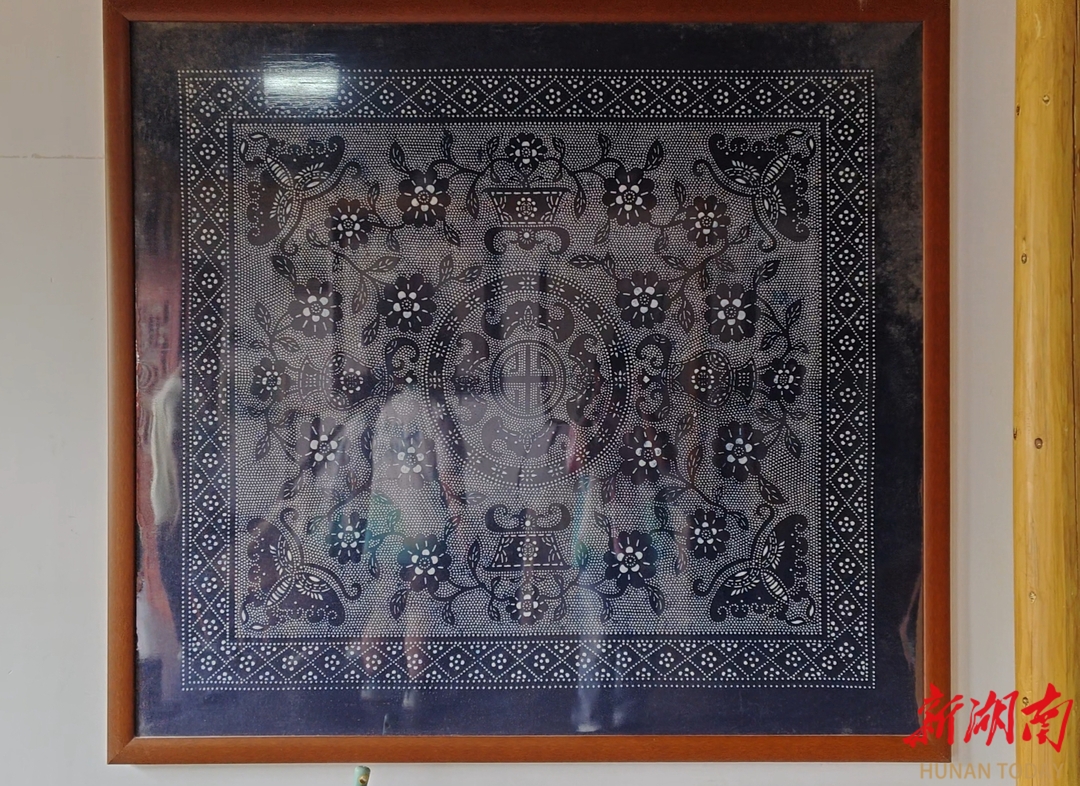

图为老师的作品。

图为老师的作品。

最令人动容的是他对传承的豁达:“年轻人觉得染布苦,我不强求。只要你愿意触摸这布料,我就会讲述它的故事。”近年来,他在传习所开设体验课,游客可亲手拓印纹样;与高校合作开发蓝染文创,让非遗走进日常。展柜中的蓝印花布耳机壳,正是他与年轻设计师的碰撞,将传统缠枝纹变为电子时代的潮流符号。

临别时,暮色中沱江倒映吊脚楼的灯火,望着蓝布上星河般的白纹,大家相信,刘新建用一己之力编织的不仅是非遗的现代生存样本,更是一条连接过去与未来的蓝白之路——只要有人肯俯身染缸,凤凰古城的蓝调便永不褪色。

图为团队成员和老师的合影。

图为团队成员和老师的合影。

责编:周秋红

一审:余蓉

二审:黄京

三审:杨又华

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号