2025-08-08 18:15:26

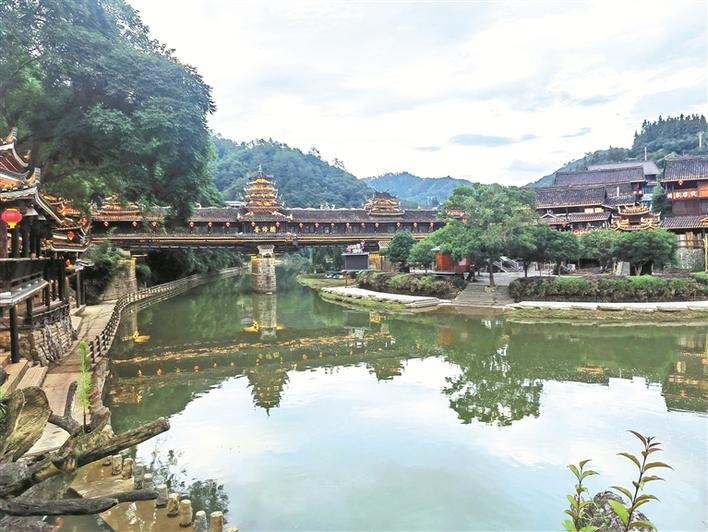

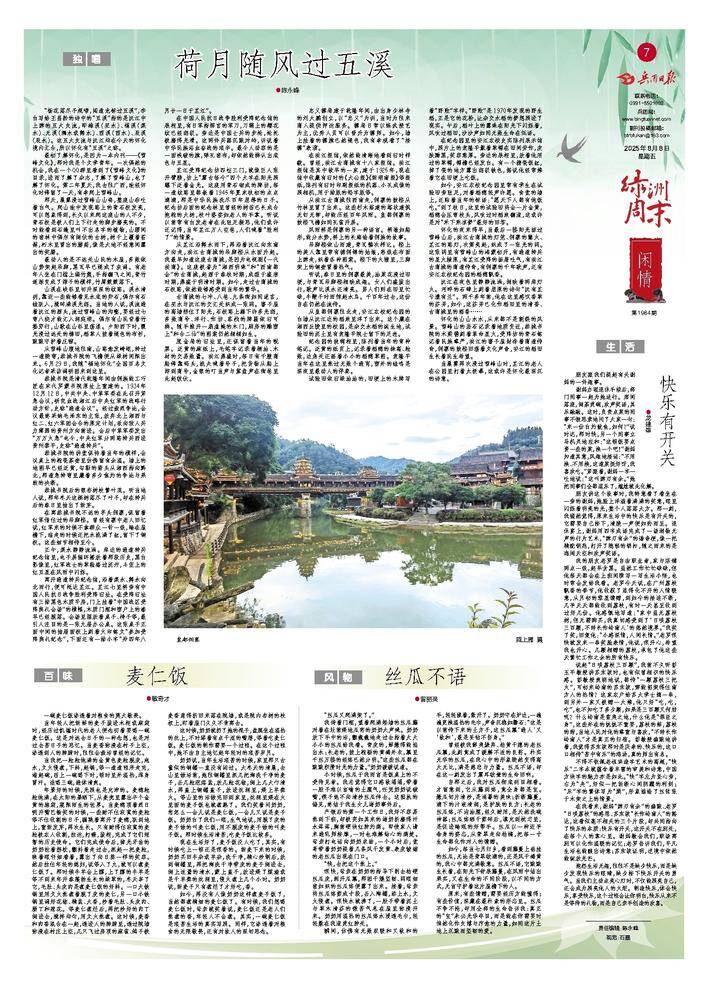

皇都侗寨 陇上雁 摄

●陈永峰

“杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪”,李白写给王昌龄的诗中的“五溪”指的是沅江中上游的五大支流,即雄溪(巫水)、樠溪(渠水)、无溪(㵲水或舞水)、酉溪(酉水)、辰溪(辰水)。这五大支流与沅江均在今天的怀化境内汇合,所以怀化有“五溪”之称。

最初了解怀化,是因为一本内刊——《雪峰文化》,那时我是个文学青年。一次偶然的机会,我在一个QQ群里看到了《雪峰文化》的目录,进而了解了杂志,了解了雪峰山,也了解了怀化。第二年夏天,我去往广西,途经怀化时停留了一天,有幸爬上雪峰山。

那天,晨雾漫过雪峰山山脊,整座山吞吐着白气。爬山途中发现路上的青石板发亮,可以想象得到,长久以来爬这座山的人不少,青石板是被人们上下行走的脚步磨亮的。不时能看到石缝里叫不出名字的植物,山腰间的密林中偶尔有倒伏的古树,树干上覆着苔藓,朽木里冒出的蘑菇,像是大地不经意间露出的笑靥。

最动人的是不远处山民的木屋,多数依山势架起吊脚,黑瓦早已褪成了灰调。有老年人坐在门槛上编竹篾,手指翻飞之间,青竹逐渐变成了筛子的模样,竹屑簌簌落下。

山溪在峡谷里切开深深的纹路。溪水清冽,靠近一些能够看见水底的卵石,偶尔有石蛙跃入,搅碎满溪光斑。当地的人说,溪流通着沅江的源头,流过雪峰山的沟壑,要经过七弯八绕才能汇入洞庭湖。偶尔有山民背着竹篓穿行,山歌在山谷里荡漾。夕阳西下时,霞光漫过远处的梯田,稻草人披着褪色的布衫,默默守护着庄稼。

从雪峰山腹地往南,山路愈发崎岖,转过一道陡弯,恭城书院的飞檐便从绿树间探出来。6月29日,我随“福地怀化”全国百名文化记者采访调研团来到这里。

恭城书院是清代乾隆年间由侗族能工巧匠在宋代罗蒙书院原址上重建的。1934年12月12日,中共中央、中革军委在此召开紧急会议,研究血战湘江后中央红军的战略行动方针,史称“通道会议”。经过激烈争论,会议最终采纳毛泽东的主张,放弃北上湘西与红二、红六军团会合的原定计划,改向敌人兵力薄弱的贵州方向前进。会后中革军委发出“万万火急”电令,中央红军分两路转兵西进贵州黎平,史称“通道转兵”。

恭城书院的讲堂保持着当年的模样,会议桌上的粗瓷茶壶里仿佛留有余温。墙上的地图早已经泛黄,勾勒的箭头从湘西指向黔北,那道急转弯里藏着多少焦灼的争论与果敢的决断。

恭城书院后的银杏树枝繁叶茂。听当地人说,那年冬天这棵树落尽了叶子,却在转兵后的春日里抽出了新芽。

在离恭城书院不远的芋头侗寨,保留着红军借住过的吊脚楼。曾经有寨中老人回忆说,红军来的时候不拿群众一针一线,睡在屋檐下,临走的时候还把水挑满了缸,留下了铜板。这些细节相传至今。

正午,渠水静静流淌。岸边的通道转兵纪念馆里,电子屏循环播放着那段历史,黑白影像里,红军战士的草鞋踏过泥泞,斗笠上的红五星在风雨中闪烁。

离开通道转兵纪念馆,沿着渠水、舞水向北而行,便可抵达芷江。芷江七里桥旁有中国人民抗日战争胜利受降旧址。在受降旧址有三排黑色木质平房,门上挂着“中国战区受降典礼会场”的横幅,木质门框和窗户上的漆早已经脱落。会场里摆放着桌子、椅子等,最引人注目的是一张九屉办公桌。这张桌子正面中间的抽屉面板上刻着火印铭文“参加受降典礼纪念”,下面还有一排小字“卅四年八月廿一日于芷江”。

在中国人民抗日战争胜利受降纪念馆的展柜里,有日军指挥官的军刀,刀鞘上的樱花纹已经斑驳。旁边是中国士兵的步枪,枪托被磨得光滑。这两件兵器沉默对峙,诉说着中华民族浴血奋战的艰辛。最令人动容的是一面残破的旗,弹孔密布,却依然能辨认出底色与五星。

芷江受降纪念坊四柱三门,就像巨人张开臂膀,坊上“震古烁今”四个大字在阳光照耀下泛着金光。这座用青石砌成的牌坊,每一道纹路里都嵌着1945年夏末秋初的点点滴滴,那是中华民族洗尽百年屈辱的日子。纪念坊后面的纪念林里曾经的树苗已长成合抱粗的大树,枝叶婆娑如老人的手掌。听说以前常有白发老者在此驻足凝思,他们或许还记得,当年芷江万人空巷,人们喊着“胜利了”的情景。

从芷江沿舞水而下,再沿着沅江向东南方向走,洪江古商城的吊脚楼从水面升起。我最早知道这座古商城,是因为电视剧《一代洪商》。这座被誉为“湘西明珠”和“西南都会”的古商城,起源于春秋时期,成型于盛唐时期,鼎盛于明清时期。如今,走过古商城的石板路,依然能够感受到当年的繁华。

古商城的七冲、八巷、九条街如同迷宫,在巫水与沅江的交汇处织成一张网。窨子屋的高墙挡住了阳光,石板路上漏下许多光斑,多数商号、洋行、作坊、客栈的牌匾依旧可辨。随手推开一扇虚掩的木门,厢房的雕窗上“和合二仙”的图案仍然栩栩如生。

厘金局的旧址里,还保留着当年的税票。泛黄的麻纸上,毛笔字记录着桐油、木材的交易数量。洪江鼎盛时,每日有千艘商船停靠码头,挑夫喊着号子,把货物从船上卸到商号,金银的叮当声与算盘声在街巷里此起彼伏。

忠义镖局建于乾隆年间,由出身少林寺的刘大鹏创立,以“忠义”为训,当时为往来商人提供押运服务。镖局日常以练武授艺为主,优秀人员可以晋升为镖师。如今,墙上挂着的镖旗已然褪色,我有幸观看了“接镖”表演。

在洪江报馆,依然能清晰地看到旧时样貌。曾经,洪江古商城有十八家报馆。洪江报馆是其中较早的一家,建于1925年,现在馆中收藏有旧时的《大公报》《新湖南报》等报纸,陈列有旧时印刷报纸的机器、小孔成像的照相机,用于排版的铅字版等。

从洪江古商城往西南走,侗寨的鼓楼从竹林里冒了出来。这些杉木搭建的塔状建筑无钉无铆,却能历经百年风雨。皇都侗寨的鼓楼飞檐如同孔雀开屏。

风雨桥是侗寨的另一种语言。桥墩如船形,能分水势,桥上的长廊绘着侗族的故事。

吊脚楼依山而建,青瓦鳞次栉比。楼上的美人靠里常有绣侗锦的姑娘,彩线在布面上游走,织着各种图案。楼下的火塘里,三脚架上的铜壶冒着热气。

听说,春日里的侗寨最美,油菜花漫过田埂,与青瓦吊脚楼相映成趣。女人们盛装出行,歌声比溪水还清亮。男人们则在田里忙碌,牛鞭子时而惊起水鸟。千百年过去,这份自在仍然在流传。

从皇都侗寨往北走,安江农校纪念园的白墙从沅江边的稻浪里浮了出来。这个藏在湘西丘陵里的校园,是杂交水稻的诞生地,试验田的泥土里有袁隆平院士留下的足迹。

纪念园的玻璃柜里,陈列着当年的育种笔记。泛黄的纸页上,记录着稻穗的株高、粒数,边角处还画着小小的稻穗草图。袁隆平当年在这里熬过无数个通宵,窗外的蛙鸣是深夜里最动人的伴奏。

试验田依旧绿油油的,田埂上的木牌写着“野败”字样。“野败”是1970年发现的野生稻,正是它的花粉,让杂交水稻的梦想照进了现实。午后,稻叶上的露珠在阳光下闪烁着,风吹过稻田,沙沙声如同无数生命在低语。

在纪念园里的安江农校史实陈列展示馆中,照片上的袁隆平戴着草帽在田间劳作,皮肤黝黑,笑容憨厚。旁边的展柜里,放着他用过的草帽,帽檐已经发白。有一个搪瓷饭缸,掉了瓷的地方露出斑驳铁色,据说他经常捧着它在田埂上吃饭。

如今,安江农校纪念园里常有学生在试验田旁驻足,对着稻穗轻声许愿。食堂的墙上,还贴着当年的标语:“愿天下人都有饱饭吃。”到了秋日,这里的试验田将会一片金黄,稻穗会压弯枝头,风吹过时稻浪翻滚,这或许是对“禾下乘凉梦”最好的回答。

怀化的夜来得早,当最后一缕阳光掠过雪峰山后,洪江古商城的灯笼、侗寨的篝火、芷江的路灯,次第亮起,织成了一张光的网。这张网里有雪峰山的鸿蒙初开,有通道转兵的星火燎原,有芷江受降的扬眉吐气,有洪江古商城的商道传奇,有侗寨的千年歌声,还有安江农校纪念园的稻穗飘香。

沅江在夜色里静静流淌,倒映着两岸灯火。河畔的石碑上刻着屈原的诗句“沅有芷兮澧有兰”。两千多年前,他在这里感叹香草的芬芳,如今,这芬芳已化作稻田里的清香、古商城里的酒香……

怀化的山山水水,从来都不是割裂的风景。雪峰山的岩石记录着地质变迁,恭城书院的木梁镌刻着革命星火,受降坊的青石铭记着民族尊严,洪江的窨子屋封存着商道传奇,侗寨的鼓楼回荡着文化声音,安江的稻田生长着民生希望。

当晨雾再次漫过雪峰山时,芷江的老人在公园里打着太极拳,这或许是怀化最深沉的诗意。

(作者:陈永峰)

(原载《兵团日报》,陈永峰,笔名陇上雁 ,80末出生,甘肃泾川人,媒体从业者。系中国楹联学会名誉理事、中华诗词学会会员、陕西省诗词学会会员、新疆诗词学会会员、兵团诗词楹联家协会常务理事、陕西省秦风诗词学会副秘书长兼《秦风》责编、《青年诗词》编委会副主任。诗联文见《诗刊》《对联》《中华诗词》《中华辞赋》《朔方》《星星》《草堂》等100多家报刊,入编《陕西诗林撷秀》《兵团颂》《〈朔方〉诗词选》《当代青年诗词一百人》等选集。)

责编:肖畅

一审:易鑫

二审:黄欣然

三审:肖畅

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号