2025-08-08 08:37:58

张黎 王怡

江南的雨,有一种绵长的回声。这声响最终都会渗进器物的纹理——龙骨水车蜿蜒如龙的竹骨,“一品当朝锅”沉淀的油光,新娘嫁衣上颤动的流苏——成为历史褶皱里的一缕幽光,成为江南递给世界的名片。

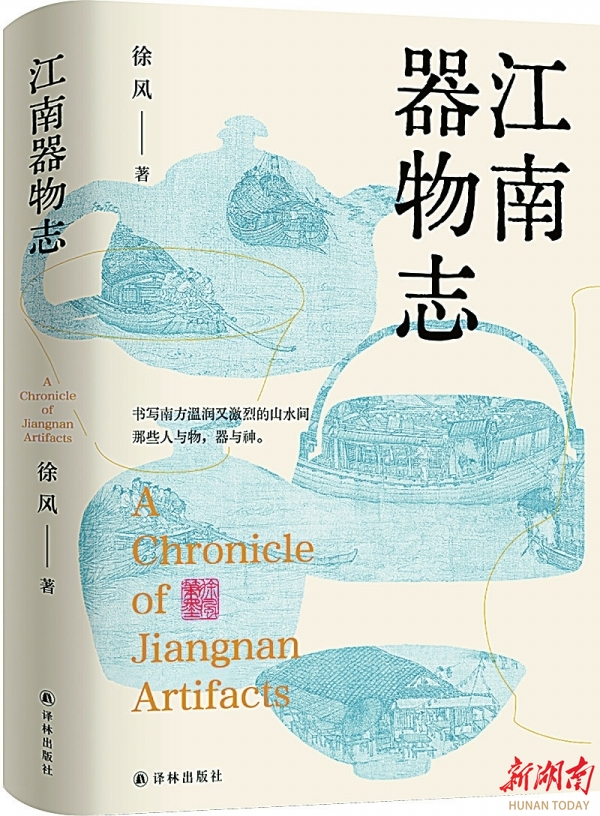

继《江南繁荒录》《做壶》《包浆》后,著名作家徐风推出长篇系列散文《江南器物志》,本书经《收获》杂志“江南器物”专栏连载,由译林出版社于2025年7月出版。

此次,徐风将目光拓展至更广阔的江南器物谱系,以“器隐镇”为文学道场,从科举、稼穑、节庆、风俗、嫁娶、餐饮、庭院、家具、服饰、舟车、礼品等社会生活的诸多方面,书写南方温润又激烈的山水间那些人与物,器与神。

借物说世

讲述器物的前世今生

“器物是人们无声的忠实陪伴,它储存过往,冷观当今。”不同于博物馆橱窗里的静态陈列,徐风笔下的器物始终与人的体温相依偎,通过追究民间器物的起始、传承、流变,指向背后的文化特质与文明精要。

科举、稼穑、节庆、风俗、嫁娶、庭院、舟车、服饰……都是中国文化语境里永不破败的肉身;俗世生活中的菜单、食谱、药方、茶道、风水、方术、古玩、字画,亦是中国古人精魂里不可磨灭的诸般星宿;乃至茶馆、酒楼、当铺、钱庄、塾馆、文庙、诊所、会馆、别院……都是人世间必不可少的驿站港湾。

作者以十年田野调查为根基,行走于多个江南文化现场,通过纪实与推演交辉的“器物志文学”叙事,让沉默的器物开口讲述自己的前世今生。

如中山大学中文系教授、广东省作家协会主席谢有顺所言,“物质即记忆,一物一世界,通过这些与器物相关的风华、执念、恩德、慈悲,徐风写出了一个时代的情义,一个地方的灵魂,以及那些至今难以释怀的心痛与欢悦。”

以物观世

搭建江南版“清明上河图”

《江南器物志》以一座江南古镇“器隐镇”为场域,用十个故事单元切入古镇民生的方方面面,通过对诸多器物的聚焦,开创性地建构了“器物志文学”的概念范式。这种范式超越了传统的风物志写作,以器物为棱镜,深度折射江南地域的民生百态与精神脉络;将具体的“匠艺”实践,升华为承载“文心”与“人心”的精神载体,实现了从物质性到文化性的深刻跃迁。

在徐风笔下,官人、细民、文士、商贾、民女、掮客、丐徒等轮番登场,由人写器,由器观世。从龙骨水车到犁耙锄钎,从碗碟盘盏到鼎龕鬲匜,作者在温习稻饭羹鱼里的古老器具之余,挖掘出其中的历史、文化、掌故、情感,想象着器物背后的人与中国文化精神,试图在人与物、器与神之间,“构建一条神性通道,去汲取一隅之丰沛,与广袤的世界进行无处不在的对话。”

作家的“小小的野心”,起始于用文字搭建、还原的一座烟火漫卷的江南古镇。这座“器隐镇”有着惊人的真实肌理——打谷场上的梿枷,在麦收季节里“吃”得满嘴油光;得义茶楼的紫砂壶里,漂浮着龙井的茸毛;当铺柜台的栅栏里,晃动着大掌柜老鹤般清瘦的身影;细竹刀游弋时,竹编考篮上的竹片跳来晃去;合欢桌桌面和桌腿的角牙间,暗藏栩栩如生的花果纹——借助田野调查、名物研究、史志爬梳、古籍钩沉等种种考据,每件器物的形制都被精确复原。

这种近乎执拗的考据背后,是三年间走访八座博物馆、翻阅百余册方志的积淀。徐风认为,一个作家无论从事何种文本写作,都应该与田野调查建立一种紧密的关系,忠于事实的文字,它不会撒谎,无论岁月更替、人事代谢。从真实的场域和细节中,那些“隐藏于江南广袤民间的风土情怀,古老器具中未被忘却的侠肝义胆”也渐次浮现。

叙事革新

器物长河里的中国精神

“我追踪器物成就生命个体的向死而生,我仰慕器物背后流淌的母乳般的中华文明。我在意为了一器之物,在这尘世深处悲苦坚守的困顿生灵,我在乎小小器物里流溢出的满满慈悲。”

《江南器物志》最动人的篇章,是揭示器物如何塑造着江南人的精神世界。从“宁折不屈”的竹器气节,到“阴阳平衡”的医器美学;从“湮而不没”的包浆哲学,到“天落地捡”的扫地之道,器物不仅是生活的工具,更是修身的媒介——在书中,徐风展示了物质与精神的互文,为思考中华文明与地域文化的承续与再生,提供了富有张力的文学样本。

散文能不能讲故事,如何讲好故事?《江南器物志》精准把握了“纪实”与“推演”的分寸感:一方面扎根于器物文化研究与地方风物考据,确保叙事的可信度;另一方面,丰满生动的故事和人物成为叙事引擎,成为器物故事的释谜人和解密者,赋予冷硬的器物以温度与灵魂,让历史与情感得以鲜活演绎。

难能可贵的是,作者笔下的江南器物,最终指向了现代人需要共同关心的命题:在物质丰裕的时代,更需要懂得“敬物惜福”的生活艺术。真正的江南不在游客摩肩接踵的园林,而在这些“沉默的见证者”包浆温润的褶皱里。《江南器物志》不是简单的器物图鉴,而是一部引导读者重新发现“物中之灵”的启示录,从器物中听见江南先民跨越千年的低语,教会我们像古人般与器物相处——不是供奉,不是把玩,而是让青铜鼎与粗瓷碗同样映照出生命的庄严。

责编:黄煌

一审:周月桂

二审:曹辉

三审:杨又华

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号