湖南日报·新湖南客户端 2025-08-06 11:09:54

◇李文卫

君山岛的晨雾还未散尽,我站在斑竹林前,指尖轻抚过竹节上紫褐色的泪痕。这些被岁月凝固的泪滴,在晨光中泛着温润的光泽,仿佛四千年前两位帝女的血泪仍未干涸。湖风拂过,竹涛声里隐约传来环佩叮当,让我想起唐代杜牧的诗:血染斑斑成锦纹。昔年遗憾至今存,分明知是湘妃泪,何忍将身卧泪痕。原来最美的风景不在山水,而在这些斑驳竹影中藏着的永恒爱恋。

舜帝的青铜车驾碾过九嶷山的碎石时,车辕上的玉磬正奏着《南风歌》。这位仁君不会想到,他为民治水的脚步,会成为两位帝女心中永远走不完的归途。《史记》载其“南巡狩,崩于苍梧之野,葬于江南九嶷”,而《山海经》更添一笔苍凉:“帝舜葬于阳,弟丹朱葬于阴。”当九嶷山的云雾第一次染上血色,洞庭湖的波涛便开始酝酿一场跨越千年的相思。

据传当时舜帝南巡治水,他的两个妃子娥皇和女英见夫君久出不返,就四处寻找,来到了洞庭湖中的君山岛,忽闻舜帝不幸逝世的噩耗,两女望着水云弥漫的洞庭湖,路断波横,招魂无处,不禁肝肠寸断,于是她们俩人就抱竹痛哭,哭得两眼流出血泪来,血泪流到竹子上。染得竹子满身斑斑点点。后人为了纪念她们就把这种竹子取名为“斑竹”,又叫“湘妃竹”。两女悲痛欲绝双双投江自尽,后来成了“湘水之神”。有史为证,《山海经》记载:“洞庭之中。帝二女居之,是常游于江渊,出入必以瓢风暴雨。”晋张华《博物志·史补》云:“舜崩,二妃啼,以涕挥竹,竹尽斑”。从此“湘水之神”和“斑竹”的故事便随着竹涛代代相传——每逢月圆之夜,渔民总能看见两位素衣女子在斑竹林间徘徊,衣袂扫过的竹节便泛起新的泪痕。这或许是中国历史上最古老的“爱情印记”。

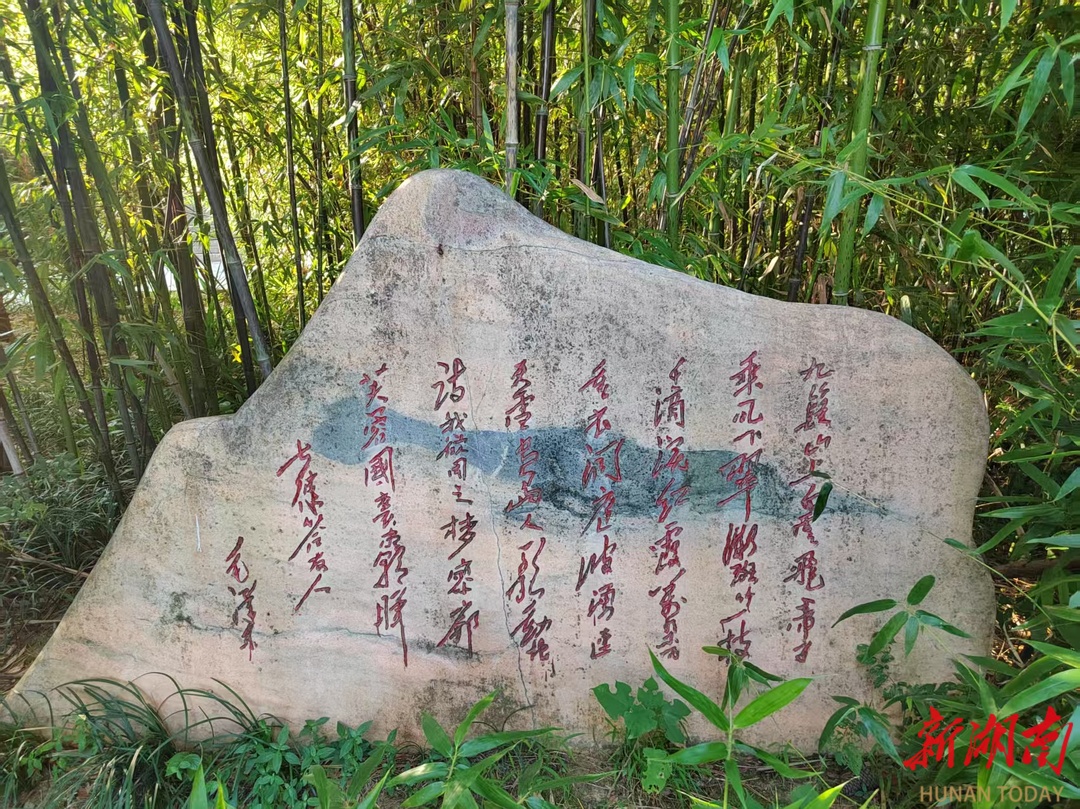

千年后的洞庭湖,刘禹锡挥毫写下“遥望洞庭山水翠,白银盘里一青螺”,将君山比作青螺,却未道破那青螺上斑驳的泪痕。直到毛泽东收到湖南第一师范学院的校友周世钊先生寄来的斑竹扇,睹物思人之下,笔锋陡转:“九嶷山上白云飞,帝子乘风下翠微。斑竹一枝千滴泪,红霞万朵百重衣。”诗中的“红霞”暗指因革命壮烈牺牲的妻子杨开慧(杨开慧的小名叫“霞姑”),让这株承载古情的斑竹,又染上了革命者的热血。

植物学家后来发现,斑竹的泪痕源于特殊色素基因,唯有九嶷山与君山岛的水土能激活这种“哭泣”的基因。有人曾将斑竹移植他处,虽能存活,却再不见泪痕斑斑。这或许就是天地对忠贞爱情的回应——真正的相思,从来无法被复制或移植。

如今站在君山岛,我常看见年轻情侣在斑竹下系红绳。风起时,竹涛声与私语声交织,让人恍若看见四千年前的娥皇、女英。她们的血泪早已化作竹子的年轮,在每个春夏秋冬的轮回里,静静诉说着关于永恒与守望的誓言。

毛主席诗中的“斑竹一枝千滴泪”,道尽了中国人对忠贞爱情的最高礼赞。这株被血泪染就的竹子,不仅见证了帝王的传奇与领袖的深情,更成为中华民族精神图谱中一抹独特的色彩——它告诉我们:有些泪水永远不会干涸,有些爱意永远不会被时光风化,就像君山岛上的斑竹,年复一年地,将那个关于生死相许的故事,讲给每一位路过的游客听。

当夕阳为斑竹林镀上金边,我忽然明白:这满林的泪痕,何尝不是天地写给人间的一封情书?它用四千年的时间证明,真正的爱情从不会随生命消逝,而是化作永恒的印记,在竹节上,在诗行里,在每一个相信真爱的中国人心中,生生不息。

责编:周磊

一审:周磊

二审:徐典波

三审:姜鸿丽

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号