2025-08-05 08:27:39

编者按

近日,第十二届全国优秀儿童文学奖评奖办公室发布公告,评奖委员会经投票表决,产生18部(篇)获奖作品。其中,有4位湖南人的三部作品,为诺亚童话《白夜梦想家》,蔡皋儿童绘本《不能没有》,弯弯、刘雪纯儿童绘本《妈妈的剪影》。

全国优秀儿童文学奖是中国儿童文学的最高荣誉。《湘江副刊》特邀图画书作家弯弯讲述儿童绘本《妈妈的剪影》的创作历程。这是弯弯和母亲刘雪纯二人跨越30年完成的一部剪纸图画书。她们用剪纸的表现手法,刻画了一位喜欢弹琴、刺绣、量体裁衣的姑娘成长为一位快乐的妈妈,和爸爸共同建设美丽乡村、创造美好生活的故事。

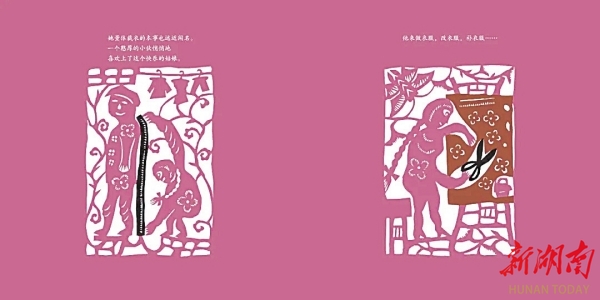

《妈妈的剪影》插图。

《妈妈的剪影》插图。

弯弯

一

《妈妈的剪影》是给孩子看的图画书。但很多家长翻开它,给孩子读的时候,会惊奇地发现,这讲的也是他们自己的童年。扉页那张上下对称的剪纸就特别神奇:鱼塘边,小姑娘用镰刀收割鱼草,水中映着她的倒影。只这一眼,就把许多大人拉回了儿时的田埂。那姑娘大大的眼睛,质朴的微笑,像一把钥匙,瞬间打开了记忆的闸门。

翻开第一个跨页,左页是穿粉色衣服的姑娘,弹着一把红色的琵琶,粉色坐塌下还趴着一只粉色小狗;右页是她在穿针引线,绣着小鸟。琵琶、刺绣,还有后面出现的蜂窝煤、缝纫机、风车……这些老物件,现在的孩子可能有些都没见过,甚至没听过。

为什么呈现这些孩子可能“不认识”的东西,反而是这本书的意义?因为它们像一座座小桥,把过去和现在连了起来,把一代又一代人连了起来。

风车:老家院子里的老古董。“放进稻谷、转动风扇,空壳吹出去,饱满的谷粒哗哗落下。”我记忆中它就一直闲置在那里,当我看到这张剪纸的时候我把它称为打谷机,后来是妈妈纠正我的文字,我才知道这个老古董的名称和用法。妈妈把它剪出来,大概是因为它既是生活里常见的伙伴,模样又带着一种朴拙的美吧。

缝纫机:这是我爸妈结婚时买的“大件”。妈妈可厉害了,照着国外的服装杂志,就能给自己做出时髦的呢子大衣。我的童年里,有无数件她亲手做的漂亮小裙子,到现在看都不过时。这台老机器现在还在工作,旧窗帘能变成抱枕套,短了的裙子加上新裙摆又能焕发新生。它“嗒嗒嗒”的声音,是家的背景音,它缝进去的是日子,是巧思,是爱。

绿皮火车:书里最震撼的一页,是爸爸坐着绿皮火车离开家乡的场景。用激光雕刻镂空出的火车,从披星戴月开到阳光灿烂。车头的司机,车尾的乘务员,每个车厢里形态各异的乘客都那么生动。妈妈第一次坐火车就是从湖南的小乡村去新疆学剪纸,第二次坐长途火车就是带着我和哥哥去北京找在美院进修的爸爸。这辆在纸上奔跑的火车,载着多少离家的思念和奋斗的故事啊。

而《妈妈的剪影》最独特之处,恰恰在于它将承载着集体记忆的老物件,与中国宝贵的非物质文化遗产——剪纸艺术,进行了结合。妈妈手中的剪刀,不仅仅是在复刻这些物品的外形,更是用剪纸这门古老技艺的灵魂语言,赋予了它们全新的艺术生命。那些风车转动的韵律感、缝纫机针脚跳动的节奏感、绿皮火车穿越时空的流动感,都通过剪纸特有的概括、夸张、连接、镂空等手法,被提炼、被强化、被诗意地呈现出来。这些老物件,在成为剪纸艺术表现对象的同时,也成为了这门非遗技艺在当代语境下活态传承的绝佳载体。它们不再是静默的旧物,而是剪纸艺术讲述中国故事、传递生活美学的生动主角。正是通过剪纸这种充满民间智慧和生命力的艺术形式,老物件所承载的历史厚度、情感温度与文化深度,才得以如此鲜活、如此质朴、如此具有穿透力地抵达读者的心灵。

弯弯和母亲刘雪纯。 通讯员 摄

弯弯和母亲刘雪纯。 通讯员 摄

二

回望我的创作之路,也曾经历过很多纠结的阶段。以前做图画书,总觉得要画孩子熟悉的生活,才能得到他们的共鸣。这当然没错。可是,那些老故事谁来说呢?那些过去的时光,过去的人和事,如果孩子们越来越不关心,会不会觉得心里缺了点什么?前几年创作的《回乡下》是关于我小时候回老家扫墓的一段和亲人之间的经历,也是一个“老故事老文化新讲”。

孩子需要与过去对话。这不是要他们记住历史的每个细节,而是让他们知道“我”从哪里来,知道生活并非从来如此。当小小的手指着书页问“这是什么”时,连接就开始了。当爷爷指着风车说“我小时候帮太爷爷摇过这个”,当爸爸指着绿皮火车说“爷爷当年就是坐这样的车去远方”,当妈妈摸着书里的缝纫机说“你那条小裙子就是在这样的机器上做的”……书里的画面,就成了家族故事最生动的插图,那些沉睡在老物件里的记忆和情感,就活了过来。

编辑老师建议加入一些贴近当下孩子生活的元素,比如和爸爸视频通话的画面,之前并没有这个情节。这个改动很妙,它像一根清晰的线,把“妈妈的过去”“孩子的现在”和“家庭的未来”巧妙地缝在了一起。它告诉孩子:你看,爸爸虽然不在身边,但我们可以这样见面(视频电话)。而书里这些老物件,就像这通电话一样,是连接——连接着过去妈妈的童年,也连接着未来你可能会讲给你的孩子的故事。

所以,《妈妈的剪影》里的老物件,它们不仅仅是过去的印记,它们是时光的信物,是情感的锚点。它们沉默不语,却用朴拙的形态、温暖的色彩和熟悉的身影,在孩子心中悄悄种下一颗种子——关于时间,关于来处,关于那些让生活成为生活的、朴素却永恒的美与情感。当家长和孩子一起翻阅这本书,指着那些“老物件”讲述自己的故事时,这本书最大的意义,就在这温暖的对话里实现了。过去,便不再是尘封的相册,而成了滋养现在、通向未来的河流。

三

为了用颜色来表达人物的情绪,让读者能够更直观地感受到故事中的喜怒哀乐,我把主角快乐的姑娘一开始用粉色表现,营造出轻快、美好、浪漫的氛围;伴随着她的成长,颜色逐渐变化,慢慢变红、变黄、变绿、变橙,最后实现梦想时,生活变得五彩缤纷。姑娘的喜好则用单独的颜色突显出来,比如她手中的琴、刺绣等。还有一些颜色是专门用来营造氛围的,比如亭子里照在两个人身上的朦胧月光,那一抹清冷的色调传达出离别的伤感,无需言语,却能让读者感同身受;朋友们聚在一起围炉夜话的场景中,蓝灰调人物的身体边缘染上丁点儿暖黄的火光,暗处的猫头鹰眼睛闪闪发亮,画面瞬间充满诗意。多种颜色的渐变运用,既是剪纸中常用的一种染色技法,也为画面增添了丰富的层次和细腻的情感。在为爸爸妈妈抱着孩子摘果子的剪纸重新上色时,在剪纸的轮廓里,大人、小孩、草丛、果子,从一个色彩到另一个色彩的过渡,让画面增加了许多温情脉脉,却一点儿也没有削减剪纸特有的韵味。这种温婉的色彩渐变让读者能够更加深刻地感受到一家人的幸福与温暖。

我们在很多地方做了分享活动,现场的孩子们非常投入地寻找剪纸里的小细节,猜后面的故事情节。在讲到剪纸的技法时有工具的孩子们更是一步一步创作出自己的剪纸作品。孩子们对剪纸有了新的认识,原来剪纸不仅仅是对折着剪,还可以这么自由。妈妈现场剪的小猫小狗,孩子们喜欢得不得了。孩子们的热情给了我们很大的鼓舞,也特别开心能把这项非遗技艺用绘本的形式带到孩子们身边。老物件加上老技艺的能量可以越来越大。

也许因为这本书的真挚情感和设计,收获了很多的认可,我站在聚光灯下心中百感交集,何其荣幸能与那么多好书的作者、编辑站在一起,心里默默给自己加油打气,要继续创作更好的作品。

责编:黄煌

一审:易禹琳

二审:曹辉

三审:杨又华

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号