澎湃新闻 2025-08-04 18:46:18

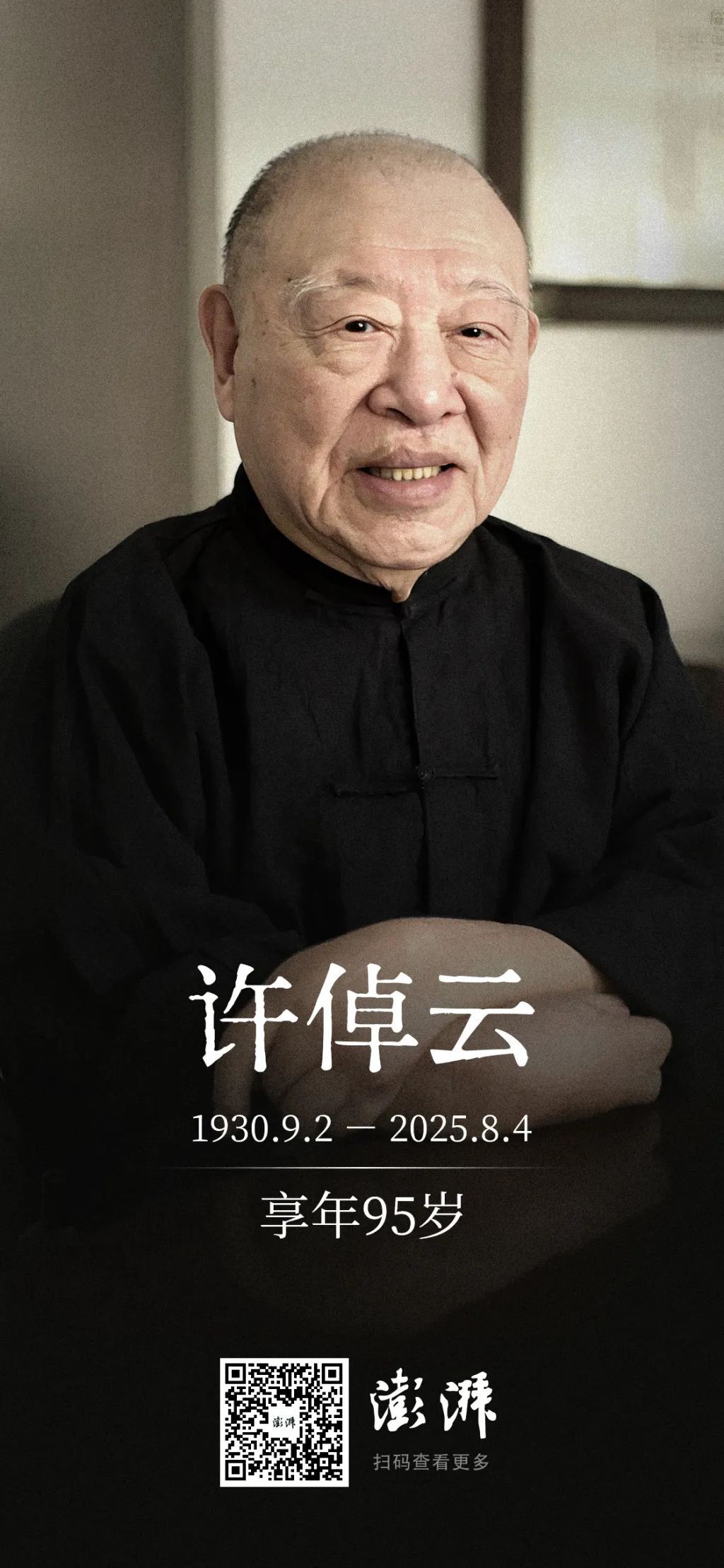

澎湃新闻获悉,著名历史学家许倬云先生在美国去世,享年95岁。

许倬云在《许倬云八十回顾》里写道,他“生于1930年阴历7月10日,阳历9月2日”。他是清代布政使许松佶的后代,远祖为宋代状元许将。其父许凤藻,其母章舜英,出身无锡官宦世家。

许倬云晚年多次表示希望归葬家乡无锡与父母同眠:“坟地买好了,碑也刻了……父母走时吩咐过,我对他们有承诺。”梦中仍常忆父母关怀:“母亲摸摸我的背问‘痛不痛?’。”

许倬云生来身体便有残疾,四肢先天畸形,手脚内翻,需要借助双拐才能走路。而与他同时出生的孪生弟弟许翼云却身体健全,这种现象在医学上也非常罕见。这样的身体状况,让许倬云没法像其他孩子那样接受正常教育。

对于自己身体残疾,许倬云先生在《往里走,安顿自己》一书里说:这一辈子,我虽然残缺,但是得到了特别多的恩惠和保护,也感受到了特别多的温暖。这使我能够撑到今天,所以我感恩,我不抱怨。

1937年,抗日战争全面爆发,童年时期的抗战经历让许倬云终身难忘。

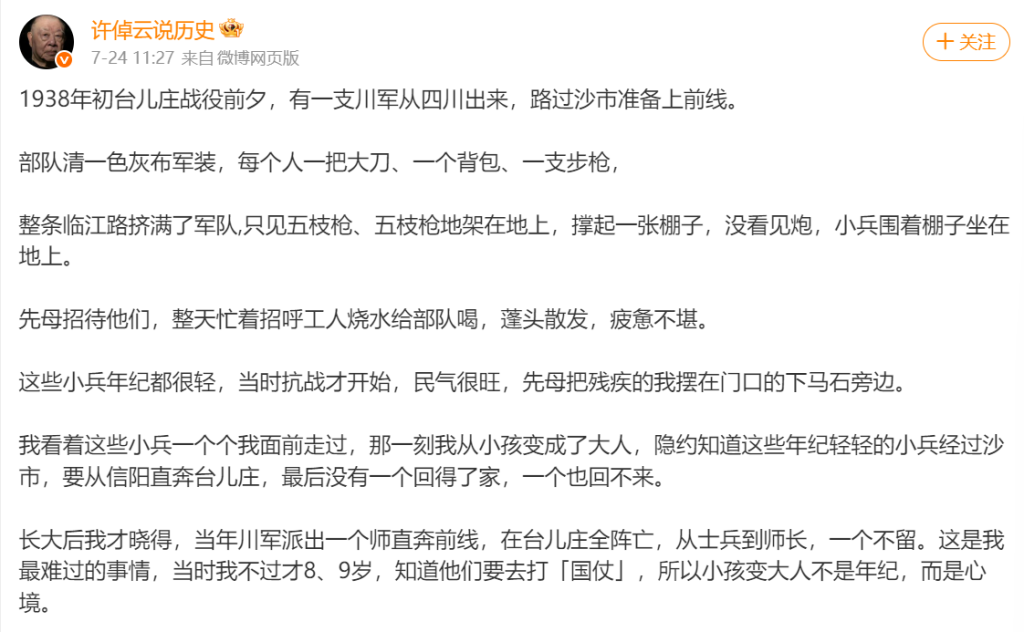

许倬云在其实名微博“@许倬云说历史”里多次回忆过抗战,7月24日是许先生发的最后一则微博,内容便与抗战有关。

7月24日,他在微博忆起川军开拔前往台儿庄的几个片段,他写道:“长大后我才晓得,当年川军派出一个师直奔前线,在台儿庄全阵亡,从士兵到师长,一个不留。这是我最难过的事情,当时我不过才八九岁,知道他们要去打‘国仗’,所以小孩变大人不是年纪,而是心境。”

1937年全面抗战爆发,许倬云家人住在相当靠近前线的湖北,年年不断避难。他的兄弟姐妹跟着难民学校步行几千里迁移, 两三个月换一个地方。许倬云则随父母搬来搬去。父亲许凤藻每天读报以后,会在地图上插上大头钉,思考战局的情况会如何, 他不仅关心中国战场的战况,也注意欧洲战场的情况。

年幼的许倬云经常待在父亲许凤藻旁边,父亲会不时将他的意见简要地告诉儿子;这一每天发生的父子谈话,对许倬云一生的学习兴趣产生了极大的影响,“总结言之,我虽然在抗战期间失学甚久,其实因祸得福,获得一些一般少年无法得到的机会” 。

许倬云在《许倬云八十回顾》里写道,“抗战是我非常重要的记忆,看见人家流离失所,看见死亡,看见战火,知道什么叫饥饿,什么叫恐惧,这是无法代替的经验。”

少时经逢丧乱,许倬云目睹了日本军队在中国的残暴行径,这让青少年时期的他产生了非常强烈的民族情感。但随着年龄及阅历、知识的增加——尤其是他所从事的正是一种世界范围内的比较文化研究,他逐渐认识到民族主义情绪的局限,他意识到必须将这种强烈的感情控制在一定程度之内,否则便可能造成盲目和短视:“我到五十岁才拿自己的爱国思想摆在一边,我觉得不能盲目地爱国,我发愿关怀全世界的人类跟个别人的尊严。只有人类社会全体和个别的个人,具有真实的存在意义,国和族,及各种共同体,都是经常变动的,不是真实的存在。到五十岁我才理解,我在抗战期间被日本人打出来的爱国思想,固然是不容怀疑的情绪,但是到五十岁以后,我理解到人间多少罪恶是以国家之名在进行。”

93岁时许倬云在访谈节目中被问及有何毕生遗憾,他沉默后引用陆游诗句:“但悲不见九州同”,并哽咽道:“抗战中长大的我,‘中国’二字刻在心里。”他提及抗战牺牲的军民,称“不能忘,忘不了。”

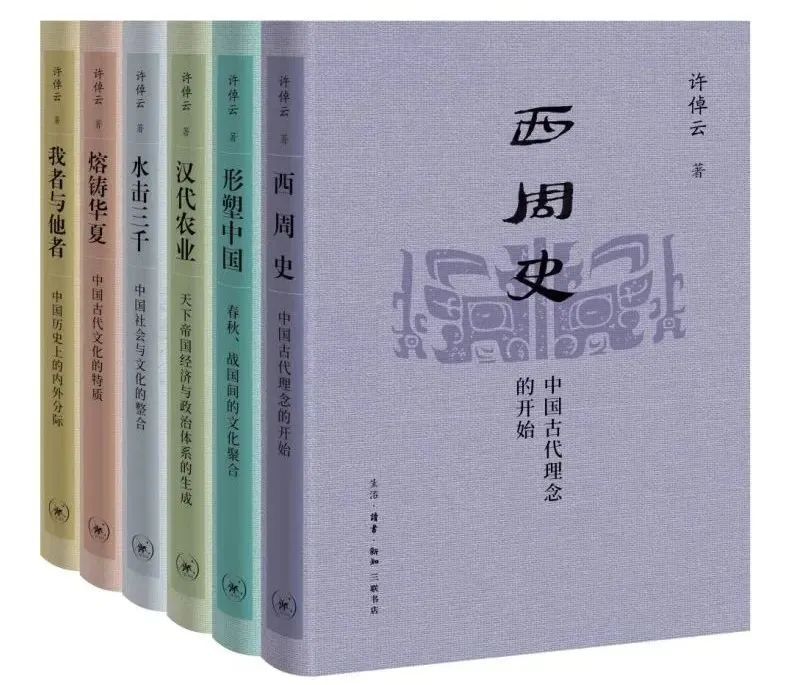

许倬云毕业于中国台湾大学、美国芝加哥大学,1970年移民至美国,后为美国匹兹堡大学历史学系荣休讲座教授。他曾先后执教于中国台湾、中国香港和美国的多所大学,善于运用社会科学的理论和方法治史,研究领域主要在中国文化史、社会经济史和中国上古史,其代表著作包括《中国古代社会史论》《汉代农业》《西周史》《万古江河》等。

2024年夏,《许倬云学术著作集》(六册)由生活·读书·新知三联书店出版。这套著作集,选取了许先生本人认可的最能代表其学术生命的六种著作,经过细致的编辑工作和许先生本人亲自审定。以学术的眼光观之,读者可以从中了解中国的早期历史,理解中华文明的来龙去脉。

新书出来后,2024年12月15日,许倬云于比兹堡家中通过视频连线参与并发言。当时参与发言的学者余世存回溯说,“只是在他们所处的时代节点上,中国文化相较于世界落后了、落伍了,他们不一定抬得起头。许倬云先生作为新文化运动非常了不起的传人,承袭了新文化运动以来学术大家们的学问关怀,加上他个人的生命的关怀以及对华夏文化的关怀。恰好在他这里上了一个台阶,是以对我们华夏文化的生命力量充满了自信。”

在余世存看来,“许先生不仅仅对当下国际大事随时关注,他对人类历史上几十个文明共同体的兴起、繁荣、萧条和衰落其实也都做过研判和研读。在这个基础上,一个文明共同体的发展未来会是什么样的?可能在他的心目中早已了然于胸。尤其是对当今世界,凭他对中国在全球化时代参与的份额的关注程度,让他有这样的自信。这是我们应该向许先生学习的地方。”

责编:成俊峰

一审:周杨

二审:陈永刚

三审:文凤雏

来源:澎湃新闻

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号