曾甲长,段晓辉,符慧 湖南日报·新湖南客户端 2025-08-02 10:04:24

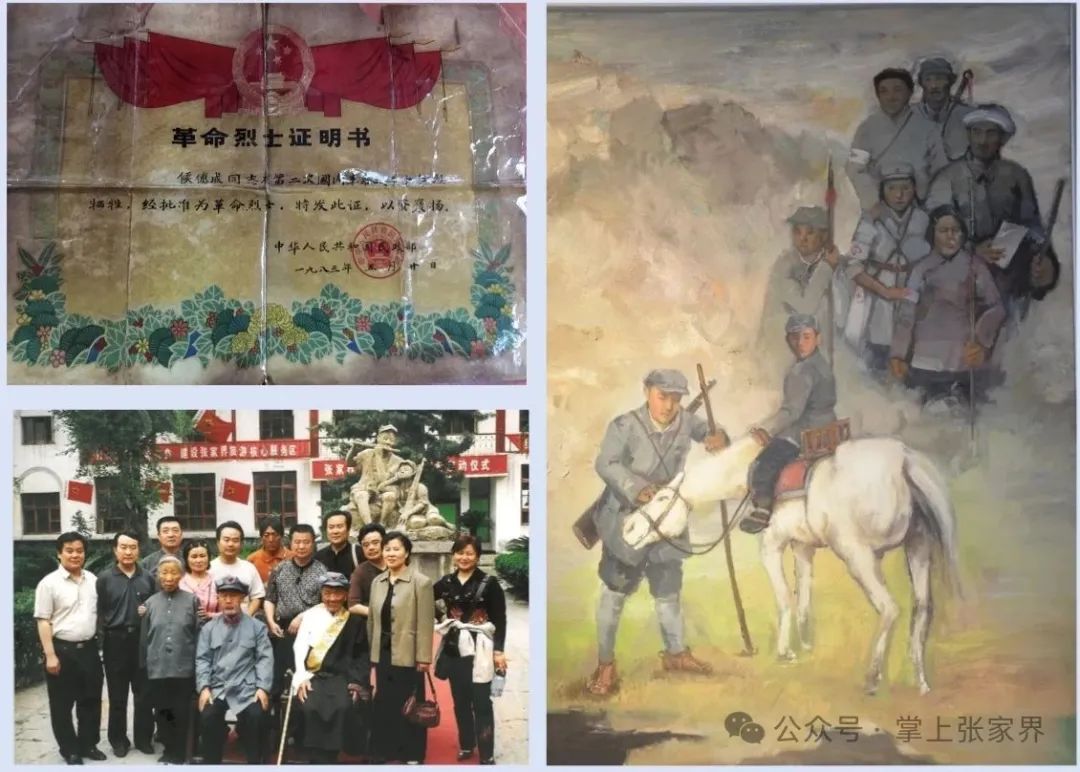

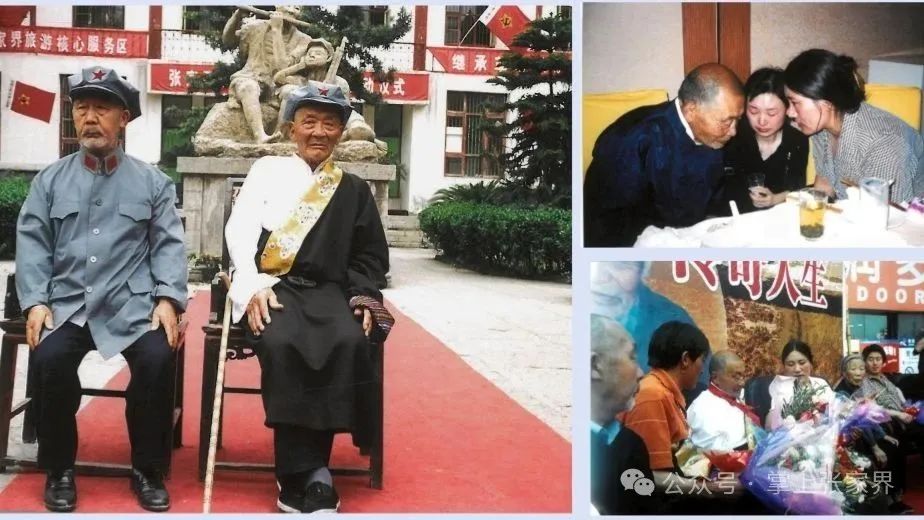

右图:湖南省张家界市湘鄂川黔革命根据地纪念馆里陈列的《一家八口同长征》油画(部分)。左上图:侯宗元的父亲侯德成的革命烈士证书。左下图:侯宗元(前排左一)一家与侄子侯德明(前排右一)团聚后在湘鄂川黔革命根据地纪念馆留影。侯德山供图

右图:湖南省张家界市湘鄂川黔革命根据地纪念馆里陈列的《一家八口同长征》油画(部分)。左上图:侯宗元的父亲侯德成的革命烈士证书。左下图:侯宗元(前排左一)一家与侄子侯德明(前排右一)团聚后在湘鄂川黔革命根据地纪念馆留影。侯德山供图湖南日报·新湖南客户端 通讯员 曾甲长 段晓辉 符慧

侯德成同志在第二次国内革命战争中壮烈牺牲,经批准为革命烈士。特发此证,以资褒扬。

中华人民共和国民政部 一九八三年五月二十日

这是一张“革命烈士证明书”,纸页泛黄卷边,字迹沉淀着岁月沧桑。虽已发出四十余载,上面的党徽图案却依旧鲜红如血。

在“八一”建军节到来之际,记者在张家界市退休干部侯德山家中发现类似的“革命烈士证明书”共有四张。烈士分别是他的祖父侯昌仟(又名侯德成)、二祖父侯昌贵(又名侯贵臣)、母亲刘大梅、姑姑侯幺妹。四张薄纸,与泛黄的照片、尘封的信件相伴,轻如蝉翼,却重逾千钧。它们无声地诉说着一个普通家庭在革命年代里最壮烈的选择:紧随红旗,踏上了追寻光明的漫漫长路,直到为民族解放燃尽滚烫的生命与赤胆忠诚。

侯德山的父亲侯清芝,1912年7月生于湖南大庸(今张家界市永定区)三家馆乡漩水村。其父侯昌仟和母亲殷成福,先后生下侯清芝及其弟妹共九人。原本就不富裕的家庭,因为贫困、战乱,在苦难的浪潮中苦苦挣扎。

1922年冬,恶霸地主罗扬之觊觎侯家产业,竟以莫须有的“招待费”为由,抢走了侯清芝年仅五岁的四弟侯清平,逼侯家变卖全部家产赎人。此后,侯家颠沛流离,侯清芝的两个弟弟因天花夭折,一个妹妹病亡,14岁的侯清芝还被土匪连长强征放牛,饱受虐待。

而在侯家离开漩水次年,叔父侯昌贵被川军抓夫,却也因此踏上了革命之路,成为贺龙同志率领部队的早期革命战士,曾参加过南昌起义。

这段充满血泪的岁月,如同一把把利刃,刺痛了侯家人的心,也让他们在黑暗中渴望光明,为后来举家投身革命埋下了伏笔。

1934年秋,贺龙、任弼时等同志率领的红二、六军团为策应中央红军战略转移挥师湘西,在大庸创建了湘鄂川黔革命根据地。

受革命思想熏陶的侯昌贵,于同年12月毅然带领全家七口投身红军。侯昌贵任大庸东北市区苏维埃政府游击大队的大队长,侯清芝加入红二军团工兵连任班长,侯清平编入红二军团军部通讯警卫排马弁班喂马。侯昌仟、殷成福带着侯清芝的妹妹侯幺妹和弟弟侯宗元在家属连承担后勤工作。

1935年3月,红军撤离大庸转战湘西。当月,侯清芝在桑植洪家关入党并与刘大梅成婚。在陈家河、桃子溪、板栗园及湖北宣恩战斗中,侯清芝充分发挥他的特长,搭浮桥、制马尾手榴弹、硫磺弹、燃烧弹、烟幕弹,为战斗的胜利作出了贡献。

从苦难中走来的侯家,深知红军是人民的队伍,是希望之光。他们铁心向党,坚定不移地跟随红军转战各地。

1935年9月,蒋介石调集三十万重兵围剿根据地。红二、六军团决定战略转移。出发前,侯清芝由工兵连编入红二军团5师14团2连任班长,侯清平调到红二军团司令部警卫班任班长,侯昌贵编入红二军团六师十七团任副官。刘大梅和侯幺妹编在卫生队,殷成福带着侯宗元留在家属连。尽管组织多次动员家属疏散,但侯昌仟一家不愿离开红军,全家老小再三恳求,坚决要求跟随部队转移。

侯昌仟说:“没有共产党和红军,就没有我一家。如今大敌当前,我们死也要跟着党和红军走。”

看到他们如此坚决,部队同意他们一家八口跟随突围转移。为照顾侯家的特殊情况,部队分了一匹马给侯昌仟,让他用马驮7岁的侯宗元和一些行装。11月19日,部队从桑植刘家坪誓师出发,侯家八口踏上了漫长的长征路。

1936年1月,红二、六军团进入贵州境内。部队到大定(今大方)县城短暂休整,全家八口人在一个小馆子里作了短暂团聚。谁能想到,这竟是全家人最后的团聚。

由于国民党军队的骚扰和破坏,沿途接连几个村子都见不到人影,部队给养陷入困境,许多红军战士都饿着肚子。侯昌仟主动参加筹粮队,帮助部队克服困难,军团政治部授予他“筹粮能手”的称号。

1936年5月,红二、六军团来到位于云南、四川、西藏交界的连绵山脉。巨大的雪山横亘眼前,过雪山前,侯清芝的父亲侯昌仟叮嘱全家:“我们要做好最坏的打算,万一掉队,哪怕只剩下一口气,也要找到红军队伍!”

雪山上空气稀薄,气候变幻莫测,阴云与大雪交替,许多红军将士长眠于皑皑白雪之中。

6月,时任二军团收容队担架连长的侯昌贵,在翻越海拔5000多米的哈巴雪山时,体力不支滚下雪坡摔成重伤。侯清芝闻讯后折返寻到叔父,起初侯昌贵尚能断断续续地说话,劝侯清芝不要背他,赶快归队……不久,侯昌贵便伤重离世。在将叔父遗体安放于一处冰窟安葬后,天色已晚。茫茫雪山中,又悲伤又疲累的侯清芝几次迷路,最后凭借雪线以下部队的篝火指引才艰难归队。

8月,红二、六军团穿越红原县日干乔沼泽地进入甘肃。不久,红二方面军发动“成徽两康战役”,在成县五龙山阻击国民党第三军,成功掩护主力北上,但自身伤亡较重。就是在这场战斗中,年仅16岁的侯幺妹冒着枪林弹雨抢救伤员时,被敌人的子弹击中牺牲……

在部队向渭河北转移过程中,遭敌重兵堵截,损失惨重。侯清芝所在团仅剩4个连兵力,他所在营15名干部牺牲14名,他是唯一的幸存者。父亲侯昌仟也在此次战斗中被机枪打中腹部,身负重伤,不能继续行军。因伤势太重、流血过多,侯昌仟不幸离世。

侯昌仟去世后,侯宗元还只有8岁,跟不上部队,被当地百姓何家收养。在战斗中失散后,侯清芝一直牵挂着幼弟。新中国成立后,他一直不断写信托各方寻找,终于在 1957 年找到了侯宗元,此时距长征已过去 21年。

长征之路,艰险漫长。部队出湖南、越贵州、过云南,始终处于紧张的行军作战中。侯清芝的妻子刘大梅因怀孕行动不便,时常掉队。艰难爬过雪山进入草原后,在一次马队袭击中,刘大梅与部队失散,被当地藏传佛教寺院的活佛收留。不久,刘大梅生下一个男孩,取名侯德明,藏名叫甲·罗尔吾。她心中始终挂念着丈夫和家人,三年多时间后重新踏上寻军之路,却从此消失在茫茫草地深处。

侯德明在藏区放牛赶马长大,他不会讲汉语,却记住了妈妈教了他无数次的一句话:你的老家在湖南大庸,妈妈的部队叫红军!

2004年11月,经过多年寻找之后,侯德明的儿媳妇阿尔基通过中央电视台终于找到湖南大庸的亲人。在亲人盛情邀请下,2005年4月他带着家属回到张家界。见面时,已经白发苍苍的侯德明眼里全是泪水:妈妈让我长大后一定要找到红军,回家!现在我终于回来了……

当家人们在长征路上奋力前行时,1936年8月,侯清芝的母亲殷成福在四川西部白玉地区遭遇马队袭击,头部被投石器击中后,昏迷的她被丢进了天坑。醒来爬出天坑后掉队了,她便孤身一人以顽强的毅力,沿途一边乞讨,一边打听红军去向。从四川经甘肃到陕西,行程数千里,历经万难,在1937年8月终于在陕西省富平县庄里镇归队。她后来回忆,当时一度以为全家人都已牺牲,但信念支撑着她一路前行,她坚信部队就在前方,希望就在前方。

她的事迹感动了无数人,20世纪 60 年代曾被邀请上北京,因种种因素没去成,被授予“红军妈妈” 称号。

长征,是一部波澜壮阔的英雄史诗,而侯清芝一家八口的长征故事,更是其中璀璨的篇章。他们用血肉之躯,诠释了对党的忠诚,对革命的坚定信仰。正如习近平总书记所说:“夺取全国胜利,这只是万里长征第一步。”侯家一家八口的经历,正是对这句话的生动诠释。

当四份1983年颁发的“革命烈士证明书”——承载着侯昌仟、侯昌贵、刘大梅、侯幺妹不朽英名的纸页——在眼前展开,一种前所未有的震撼瞬间攫住了心灵。这薄如蝉翼的证明,重逾千钧,令人窒息。它们绝非寻常纸张,而是四座以血肉之躯铸就的无形丰碑,将那段烽火连天的岁月猝然拉到眼前。

长征的史诗波澜壮阔,侯清芝一家八口同赴征途的壮举,无疑是其中最为悲怆雄浑的篇章。凝视证书,仿佛穿越时空:湘鄂川黔血色黎明中,风雪弥漫的万里险途上,侯昌贵抬伤员翻越雪山的无畏身影,侯昌仟穿透硝烟的坚毅目光,殷成福背负希望孤身跋涉的执着,刘大梅产后仍追寻部队的坚定信仰……最令人揪心的,是年仅15岁的侯幺妹:那双冻得通红的小手,在风雪中死死攥紧一角红旗,清澈的目光倔强地投向远方。

这四张纸,岂是冰冷的凭证?分明是滚烫的信仰烙印!它们无声地诉说着:侯家八口——从父母到夫妻,从兄妹到稚子——用最朴素也最壮烈的行动,践行了“跟着党走”的生命誓言。他们在雪山草地的绝境中,以血肉之躯刻下了“革命理想高于天”的带血足迹。这正是习近平总书记深刻指出的“夺取全国胜利,这只是万里长征第一步”最具体、最椎心泣血的注脚。

指尖抚过证书上冰凉的姓名,喉头却哽着滚烫的崇敬。革命先辈用生命换来的,岂止这几页薄纸?那遗落草原的幼子,那横跨数十载的苦寻……每一个片段都令人潸然泪下!这份穿透时空的信仰伟力,必将如不熄的火炬,照亮我们新时代的赶考之路。唯有铭记这“理想高于天”的赤胆忠诚,赓续那融入血脉的红色基因,方能无愧先烈,不负时代,走好属于我们这一代人的长征路!

责编:向韬

一审:向韬

二审:田育才

三审:宁奎

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号