新湖南客户端 2025-08-01 20:14:10

【前 言】

涟水文化作为娄底市政协文教卫体和文史委2025年度重点研究课题,由娄底市政协文教卫体、文史委联合娄底市文史研究会共同承担研究任务。本期连载推出的《涟水文化体的历史形成》一文,系课题组阶段性研究成果之一。该文经娄底市政协文教卫体和文史委组织专家团队严格审阅,认为该文章观点新颖、史料翔实、逻辑严密、论证充分,是娄底市文史研究领域难得的一篇力作。现全文连载刊发,诚邀学界同仁批评指正,共同推动涟水文化研究向纵深发展。

【正 文】

作者:李德仁

“上善若水。水善利万物而不争,处众人之所恶,故几于道。”

——《道德经》

水,“上天则为雨露,下地则为润泽:万物弗得不生,百事不得不成:大包群生,而无好憎。”

——《淮南子·原道训》

“水者,地之血气,如经脉之流通者也。故曰:水,具才也。”“水者何也?万物之本原也,诸生之宗室也。”

——《管子·水地》

自古以来,中华民族早就有“逐水草而居”生活传统。在中国传统文化的地理观中,水不仅是生命之源,更是文明孕育与传播的天然廊道,深刻塑造着流域内人群的生活方式、精神气质与文化认同。

涟水河是湖南唯一一条自西向东,横亘湘中腹地的湘江支流,发源于新邵县观音山南麓。自西向东,流经新化县、新邵县、冷水江市、涟源市、安化县、娄星区、宁乡县、双峰县、湘乡市,于湘潭市西部河口镇注入湘江,全长185公里,流域面积7155平方公里,多年平均流量138.4立方米/秒,河流坡降0.46‰,主要支流有湄水、孙水、测水,有大型引水灌溉工程——韶山灌区,灌溉双峰、湘乡、湘潭、宁乡、韶山、望城、雨湖7个县市约2500平方公里范围。涟水,自西向东连接资水和湘江两大自南向北的水系,像一个英文字母“H”的中间一横,流淌于湘中腹地12个县市区。

自古以来,涟水因其坡降0.46‰,是一条重要的物流、人流运输的“黄金水道”,涟水盛产的铅锡矿、煤炭、茶叶等沿河道源源不断外运。历代移民也沿河源源不断自西向东迁徙,伴随着的是文明的逐步推进,两岸书院学校林立。而自清中期以来,一代代涟水士子沿着这条河走出大山,登上历史舞台,学术界有“半部近代史,一部现代史,由涟水河人写就”的说法。人们研究近百年湖南学风或思想或精神,先必从这一流域的历史、地理、人文着手,方能见其堂奥。

那么,这条流淌于湘中腹地的“环山之水”,是怎样以其相对独立而稳定的地理流域——从西晋罗含笔下的“湘中”意象,到《宋史·梅山硐蛮传》明确划定的与涟水流域重合的“硐蛮”故地,再到“连道”古县、郦道元笔下的“涟水”以及当代“娄底”行政区划的一脉相承——为一方独特的文化生命提供赖以生存和发展的摇篮?地理的边界或许在融合中略有盈缩,但涟水作为其核心血脉与永恒标识的地位从未动摇。

一方水土养一方人。在这片土地上,经由数千年历史的沉淀与熔铸,滋养、凝聚并标识了一个独具特色、生命力旺盛的地域文化单元,这就是上述涟水所流经的区域以及历史认同的“涟为资别”的资水流域区段,可观照为“涟水文化体”。

(一)认同:从“湘中”到涟水到“涟为资别”

文化体的形成,非朝夕之功。其地理范围在历史文献中经历了从模糊感知到逐渐清晰界定,其边界虽因文化融合而有所变迁,但涟水作为核心纽带和地理标识的地位始终稳固。更为关键的是,这片土地上生活的人群,历经千年,形成了强烈而持久的文化认同感与鲜明的主体意识。这种认同,既深植于共同的生存环境与历史命运,也鲜明地体现于历代精英人物对这片土地及其精神的体认、书写与践行,

地理上的“环山之水”——涟水,作为区域内最主要的水系,天然地成为连接流域内人群、物资与文化的纽带。其“必有其源”的特性,也隐喻着地域文化生成的根基性与独特性。

罗含(292—372),字君章,号富和,东晋桂阳郡耒阳县人,思想家、哲学家、文学家、地理学家,中国山水散文的创作先驱。《湘中山水记》三卷本,是第一部关于湖南地理的著作。也是古代文献第一次出现“湘中”地理名称。尤其是他记录湘中水道的一段文字很有意思,“……连水……资水,皆注湘(注:指湘江)”。在罗含认为,连水、资水都是注入湘江的,这一说法在今人看了会惊掉下巴,连水是湘水支流,自然是流入湘水,而资水是长江支流,注入洞庭湖。必须注意的是,这个“连”是与当时仍然作为少数民族聚居的、盛产连锡等有色金属的县级行政区划——连道的设置密切相关的。《湘中山水记》有《汉唐地理书钞》辑本和《麓山精舍丛书》辑本。

无独有偶的是,《麓山精舍丛书》中又有南朝宋庾仲雍撰的《湘中记》一卷。

另有同名的《湘中记》一卷,作者不详。

《湘中别记》系南朝齐梁间至北宋南朝齐梁间至北宋无名氏著:“香水在(湘乡)县郭内,其水甚香,昔年贡此,民多困敝。齐末因罢,以板覆之,上起塔。湘乡本谓湘香,盖由此而名。”(后香水变“芗泉”),与北宋真宗朝礼部侍郎、王府侍讲毕田所作《湘中故事》(已佚)同说,其中《香水》记载了湘乡县名的由来,诗云:

坎上浮屠已拂天,椒兰余馥尚依然。

九重无复修长贡,空有香名与邑传。

这些书皆已遗失,但“零矶寸璧”,亦足以反映南朝时期“湘中”是湖南一个重要的地理文化单元的共识。

唐代,有“《湘中诸山记》一卷,河南元结撰。”(光绪《湖南通志·艺文志》)

以上这些志书所证实的是“湘中”与五溪、沅陵、南岳、零陵等地名一样,是对包括娄底在内的涟水流域作为“湘中”核心区域的认同。应该说,这种认同,既有地理上的,更有文化上的。

今天人们习惯性使用“湘中娄底”、“湘中明珠”等词语,应该与历史上这些悠久的积淀有关。

“湘中”还只是一个大致的、虚化的地理方位,涟水流域则是承载、孕育这个“生命体”的地理范畴。但“湘中”这个地域概念出现,涟水作为区域的核心地标自然走上了前台。

桑钦(生卒年不详),字君长,东汉河南人,传为中国第一部水系专著《水经》的作者,对古代地理学发展有重要贡献。《水经》云:“涟水出连道县西,资水之别。东北过湘南县,又东北至临湘县西南,东入于湘。”文中称“湘南县”,说明桑钦时代尚无“湘乡县”。

连道与涟水同时出现,互为地理坐标,且涟水一出现,就“天然”的和资水扯上了关系。“涟为资别”,即涟水是资水的分流或支流。说明东汉时期就有这一地理认同了。

北魏地理学家郦道元的《水经注》云:“水出邵陵县界,南径连道县,县故城在湘乡县西百六十里。控引众流,合成一溪,东入衡阳湘乡县。历石鱼山下多玄石,山高八十余,广十里,石色黑而理若云母,开发一重,辄有鱼形,鳞鳍首尾烧之作鱼膏形,因以名之……”在同样强调涟水与连道的方位关系后,更详细介绍了涟水流域的情形。对涟为资别,没有看法,持默认态度。

宋理宗端平三年,宝庆府奏文:“本府邵阳县有龙山,山顶有泉,曰龙泉水,分流而下,小溪东入于湘乡,西合本府之资水”算是对涟为资别作出了同源的解释。

《大明一统志》载:“龙山,在湘乡县西一百八十里,山巅有池,池中多鲤,常有烟雾,相传以为龙,涟水出其下。“珍涟山,在湘乡县西一百八十里,与龙山对峙,涟水别支出其下。“涟水,在湘乡县东南,有二源,一出宝庆府邵阳县界龙山,一 出安化县界珍涟山。合流九十里,会侧水,绕破石,转至县南……”首次提出涟水二源说。

晚清地理学家杨守敬《水经记注疏》正误:“涟水在资水之东,间以崇山,无通流之道,不知《经》何以为资水之别,盖旧籍相传云耳。”

晚清学者王先谦在《汉书·地理志补注》中说:“先谦曰:续志后汉因。涟水出连道县西,亦名龙城。先谦案:涟水出邵阳县龙山之阴,资水出其阳,水经以为资水之别,即实非也”。

杨守敬、王先谦,对于涟水源头的探寻、校正,实事求是。本文更多关注的是“涟为资别”所承载的文化认同。别,表示分支。在描述姓氏源流或江河分流时,“别”也用来表示分支或分流的意思。如《书·禹贡》中的“岷山导江,东别为沱”以及上述的涟为资别,都体现了“别”在描述水流分支上的应用。

这一认同,见诸清代的陶澍与邓显鹤身上,且两人都是有清一代留下高大身影的人物,一为安化人,一为新化人,就是一个“有意味”的文化现象了。

陶澍(1779—1839年)字子霖,湖南安化人。嘉道时期重臣、学者,经世派代表人物。他在《资江耆旧集序》中说:“惟是资水在九江之中不当孔道,冠盖罕临,诗人墨客往往弗能道,故典籍不多见,而人文亦萧索已甚。惟《水经注》记载颇详,其源流与《汉书·地理志》都梁注合。而于涟水,则注为资水之别,与汉别为潜、江别为沱相同,盖特笔也。其实,资水发源都梁稍东,纳新宁之夫夷水,夫夷亦出全州,与湘源近。……”大有深意者三:一者资水交通不便,人文萧索;二者陶澍于“涟为资别”这桩公案做了合乎历史真实的结论,以其对资水之源的清楚认知,认同为“特笔”(独特的笔法或特别的记载),这一使得后来读者一头雾水的“特笔”,只能以“认同”来解释了。三者陶澍在为友人邓显鹤的《资江耆旧集》作序,凭空扯上涟水,似空穴来风,却引出了一段深厚的关乎“文化认同”的历史佳话。

邓显鹤(1777—1851),字子立,号湘皋,新化县曹家镇人。学者,诗人,文献学家,教育家,梁启超誉其为“湘学复兴之导师”,他的表述则更直白真切:“连道为今湘乡,与安化、邵阳毗连。显鹤匏系沩西,遂已十稔。至涟澨、壶天,实先子诞生之地。每过斯土,如出里门。敬援 枌榆乡社之义,一抒桑梓敬恭之怀,故以宁乡、湘乡二县附焉。”(《资江耆旧集序列》)“如出里门”、“一抒桑梓敬恭之怀”的情感认同使他打破了《资江耆旧集》只收资江区域诗文的体例,其“连资一体”的认同超出了“涟为资别”的认知。这里,他还透露了他的先祖就是从涟水河畔的壶天,沿涟水西迁的移民往事。

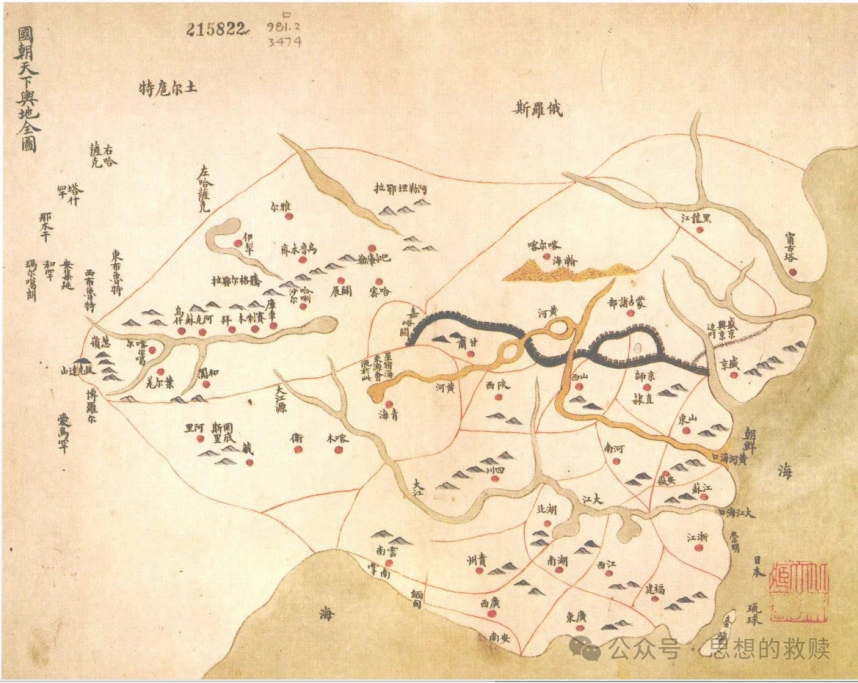

“涟为资别”,反映了古人对河流源流的判断受限于地理知识和技术条件,虽然存在主观认知与客观事实的偏差,但其中也可追溯古人“水生万物”的多样性和同源性的哲学思想,清代地图中涟水既属湘水,又属资水的矛盾,或者涟资互通的状况,折射的是自然与人文的互动。(见下图)

(注:此图绘于乾隆24-28年(1750-1763)引自槠山灯影《涟水图像逸事》)

(注:此图绘于乾隆24-28年(1750-1763)引自槠山灯影《涟水图像逸事》)

“涟为资别”的文化意义,主要体现在其历史背景和地理变迁或心理愿景。这种对自然现象的“错误”认知,反映的是历代先民对通达交通的渴盼与憧憬。

其一,涟水流域与资水流域的犬牙交错,若分若合的地理状况导致了这一认知。在今天冷水江仍有连溪,却是资水的支流,许是涟资相通,地域相连的历史遗存。

其二,交通拉近拉紧了人们之间的联系,地理认同产生了文化认同。与资水相较,涟水以其平缓的坡降,适宜的水上运输条件,当时已是事实上的重要的物流、人流(移民)通道即文化通道,涟水源头区域新化、新邵、安化等地的物产多经此航道运出。如锡矿山的连锡,新化的茶叶等。较之涟水,资水湾多滩急,河谷陡峭,河床险滩礁石密布,不利航运。这可从陶、邓的文字中可见。(资水上航行的毛板船疑起于清末民国时期,更是反映其航运状况的一例佐证)。

其三,涟水文化体的地域范围,应该是涟水流域及其所“别”的资水流域即资江的新化、安化段。而且,“涟为资别”,从今天“连资通航工程”的实施来看又近乎是顺应历史潮流、带有历史穿越感的“一语成谶”。千百年前,人们以想象中或愿景中涟水绵延的水运,将湘中地域散落的文明锻造成一个血脉相连、文化认同深厚的涟水文化体。今天的“连资通航工程”已经不仅仅是为了交通或灌溉之利,而是国民经济的区域均衡,加强内循环等更高层面的战略布局。河运即国运,涟水兴,则中国兴。

曾国藩有诗云:“涟水湘山俱有灵”,诗中“涟水”“湘山”并称,应有对涟水文化挺膺担当,爱国经世的自许自信。涟水文化体的孕育与发展,首先根植于一个相对清晰且具有历史延续性的地理空间——涟水流域及其有“别”资水相关区域。这一地理范畴的形成与确认,经历了漫长的历史过程,留下了深刻的地理印记。

责编:王美慧

一审:王美慧

二审:肖洋桂

三审:周俊

来源:新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号