2025-07-31 20:47:55

李贞

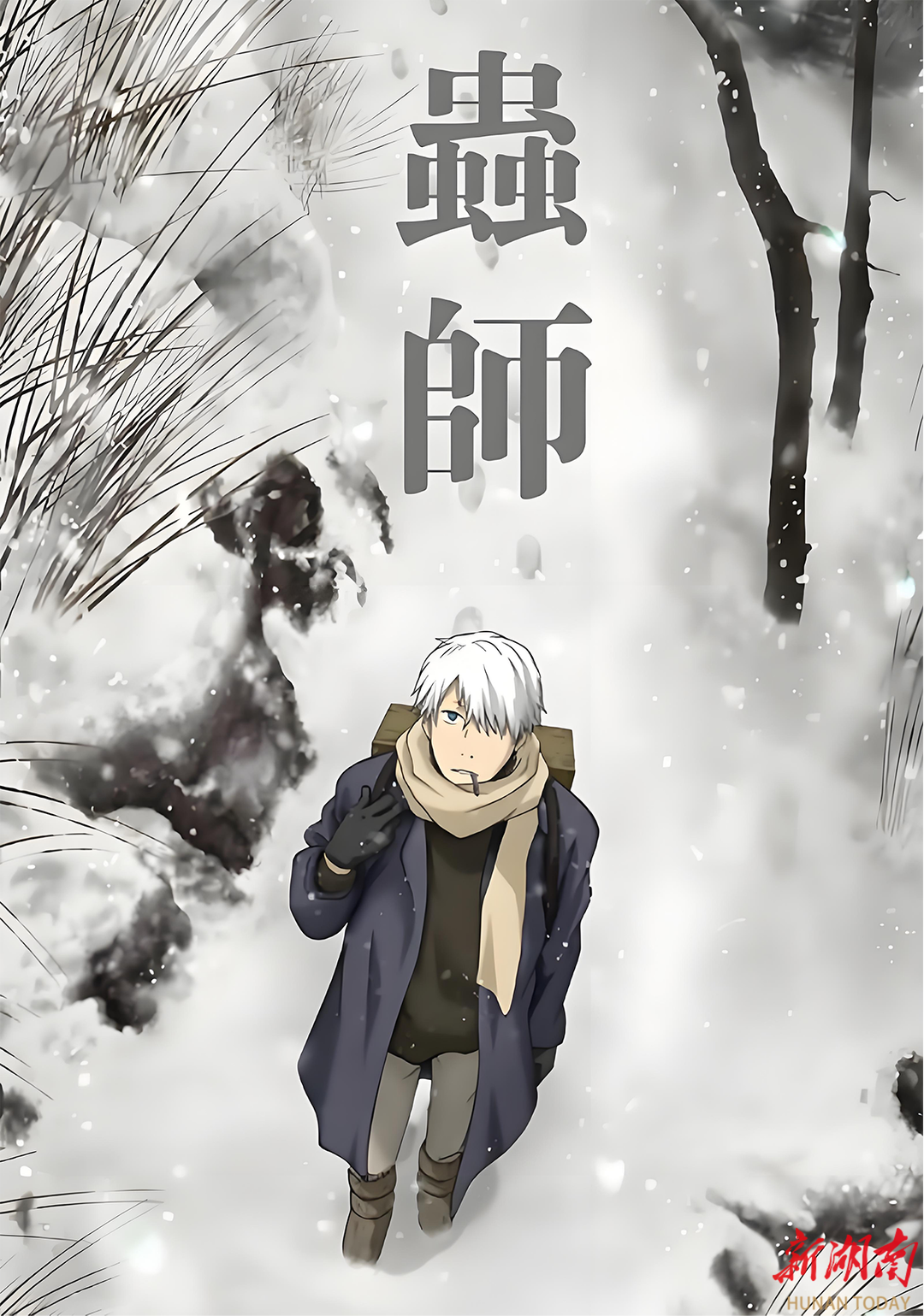

(动画片《虫师》海报。作者供图)

十年前,ARTLAND动画公司将漆原友纪的《虫师》搬上荧幕。其画风素雅,节奏缓慢,彼时并未在喧嚣的动画界激起多少涟漪,只作小众宝藏静默流转。十年荏苒,每每蝉鸣,总不自觉想起这部动画,需要重温几集解渴才能平息内心的波澜。它构建了一个“虫”与人类共存的和风世界——这里的“虫”并非普通生物,而是一种介于物质与能量之间的原初生命形态,它们如同呼吸般无处不在,常与人类世界发生微妙的碰撞。

主人公银古,是一位银发独眼的流浪虫师,行走于山野村落间,以悲悯之心调和这些超越常理的“妖异现象”,引导人与虫走向共生。作品采用单元剧形式,每集都如同一帧流动的浮世绘,用水墨般的笔触讲述独立故事。增田俊郎创作的空灵配乐与氤氲质感的视觉留白相得益彰,巧妙地将物哀美学融入客观叙事。银古帮助过因“虫”失去声音的少女,守护过化身山主的白蟒,甚至为“虫”曾坠入永暗失去姓名,却始终以第三者的口吻吐纳世态炎凉,漫不经心的揭示出自然与人性的共生之道。《虫师》从来不是一部追求戏剧冲突的作品,更像一坛经岁月沉淀的光酒,初尝清冽,细品方知醇厚。那是对生命本源的凝视,是对自然法则的敬畏,更是在疏离与连接之间,寻得的一份独属于东方的哲思。

流浪的宿命:在介入与旁观之间

银古的存在,是《虫师》最精妙的叙事支点。他以游医之姿穿梭于故事的经纬之间,既是“介入者”,为“虫”所困之人排忧解难,指尖触及光脉的刹那,便与游走在生命本源的神秘灵体产生共鸣;又是“旁观者”,强制性剥离人性中的善恶与软弱,没有强烈的情绪起伏,没有刻意的价值评判,如白粥归于本真,褪尽浮华,仅余纯粹。所有悲欢离合皆化作手边一缕轻烟,再道一声:“世事无常”。

这种双重身份,让银古的“终生流浪”有了超越物理空间的意义。他的寻找从不是简单的“遇见”,而是对“存在”本身的叩问。积雪压弯的树梢、海浪蚀刻的礁石、祭祀封印的庙宇、爱人丢弃的玉佩.....每一处风景的褶皱里,都残留着“虫”栖居的痕迹,都是“虫”在人类世界最客观、静默的注脚。他将自身化为自然法则的一部分“通道”,用以连接人与非人的边界。他的淡然不是冷漠,是历经沧桑后对生命本真的回归;他的沉默不是无为,是对世间百态最深邃的包容。

隐匿的回响:在法则与情感之间

“虫”的设定,是《虫师》最迷人的想象。它们是接近生命本源的灵体,被远古人类敬畏地称为“原初之形”,却因与人类世界的交错,织就了无数因果的网。阿勇为“虫”坠入永暗,以半盏光明和全部记忆为代价重获新生,化作银古——这个情节像一把钥匙,不仅揭开了“虫”与人类羁绊的本质,更为故事的肌理增添了哲学的韵味。

“虫”与银古的互动,充满着静默却坚韧的情感张力。它会悄悄绕到银古身后蒙住他的双眼;会凝成露珠悬于枯枝守望他询问山主的安康;会循着他的足迹,希冀回首的刹那被他察觉。这些细碎而执着的试探,是生命对陪伴的本能渴望。但,万物终有其不可僭越的法则。银古与“虫”之间,永远保持着一步之遥的默契——这一步,是敬畏,是成全,更是对生命本质最温柔的守护。

交错的光影:在重逢与相遇之间

《虫师》的单元剧结构,让每个故事都像是一场久别的重逢,裹挟着故人的影子,摇曳着记忆深处那缕微弱的烛光;每场重逢却又都是一次崭新的相遇,只要不刻意触及过往,终究是独立的个体,纵有光影交错,依旧无法完全重合。它以独有的克制,将聚散淬炼成另一种形式的永恒——那些消逝的身影并未真正湮灭,而是化作生命年轮中最隐秘的纹路,在某个晨露未晞的瞬间,透过肌肤的温度轻声诉说存在的印记。

散落在时光里的吉光片羽,悄然揭示着重逢与相遇不过是生命长河中的不同涟漪。真正的永恒不在于记忆的完整,而在于每一次心灵震颤时留下的回响;不在于故事的始终,而在于那些未能言说却已深刻理解的静默时刻。

(动画片《虫师》视频截图。作者供图)

这是个慢热的世界。它不急于给出答案,不强迫观众站队,只是把人性、自然、法则放在时光里慢慢熬煮,直到所有浮华碾碎成尘,万物静籁。

且只待你来,一一拾掇,缓缓拼凑,说与山鬼听。

责编:吴希

一审:刘也

二审:吴希

三审:朱文硕

版权作品,未经授权严禁转载。湖湘情怀,党媒立场,登录华声在线官网www.voc.com.cn或“新湖南”客户端,领先一步获取权威资讯。转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号