湖南文联 2025-07-30 10:53:32

暗房中的光,足以照亮未来——评电影《南京照相馆》

文|施俊杰

取材于南京大屠杀期间日军真实罪证影像的电影《南京照相馆》,宛如一部凝重的史诗,将观众拉回到1937年那个被战火与鲜血染红的寒冬。这部电影以独特的视角、深刻的立意、出色的演员表现,为我们揭开了南京大屠杀那段沉痛历史的一角,同时也引发了关于战争、人性、历史与现实的深刻思考。

于绝境中探寻人性光辉与民族脊梁

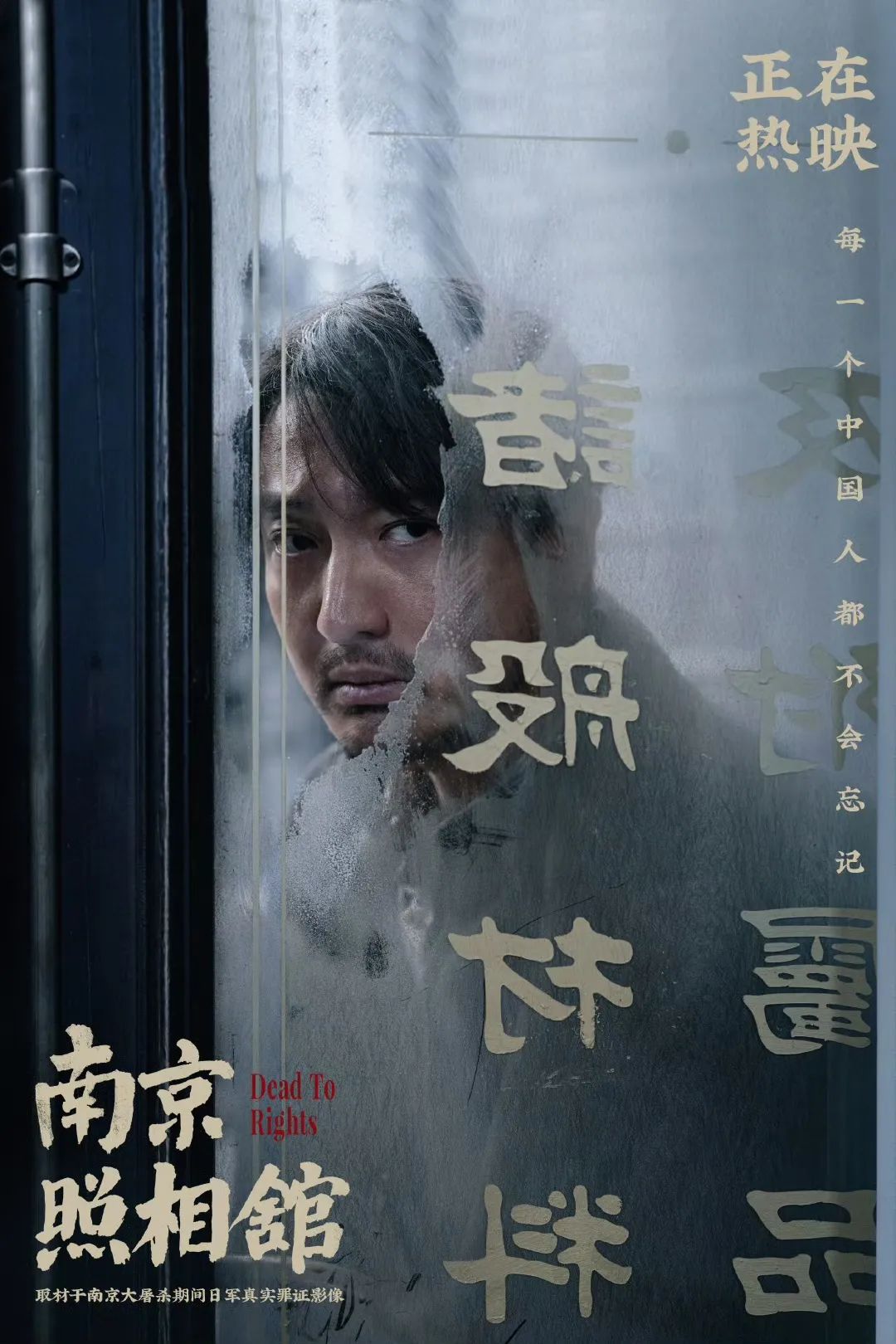

影片以南京城沦陷后的“吉祥照相馆”为微观视角,映照出南京大屠杀这一场惨烈悲剧。起初,照相馆内的老百姓为了在大屠杀中保命而帮日军摄影师冲洗底片,不料却意外冲印出日军屠城的罪证,他们的良知渐渐被唤醒……照相馆,这个本应承载人们美好回忆的地方,在战争的阴霾下,却沦为了侵略者炫耀“战功”与制造虚假“亲善”的工具,同时也成了中国平民守护历史真相与民族尊严的秘密战场。这一刻,照相馆既是庇护所,亦是炼狱。这种鲜明的对比与荒诞感,让观众深刻感受到战争对人性与生活的扭曲。

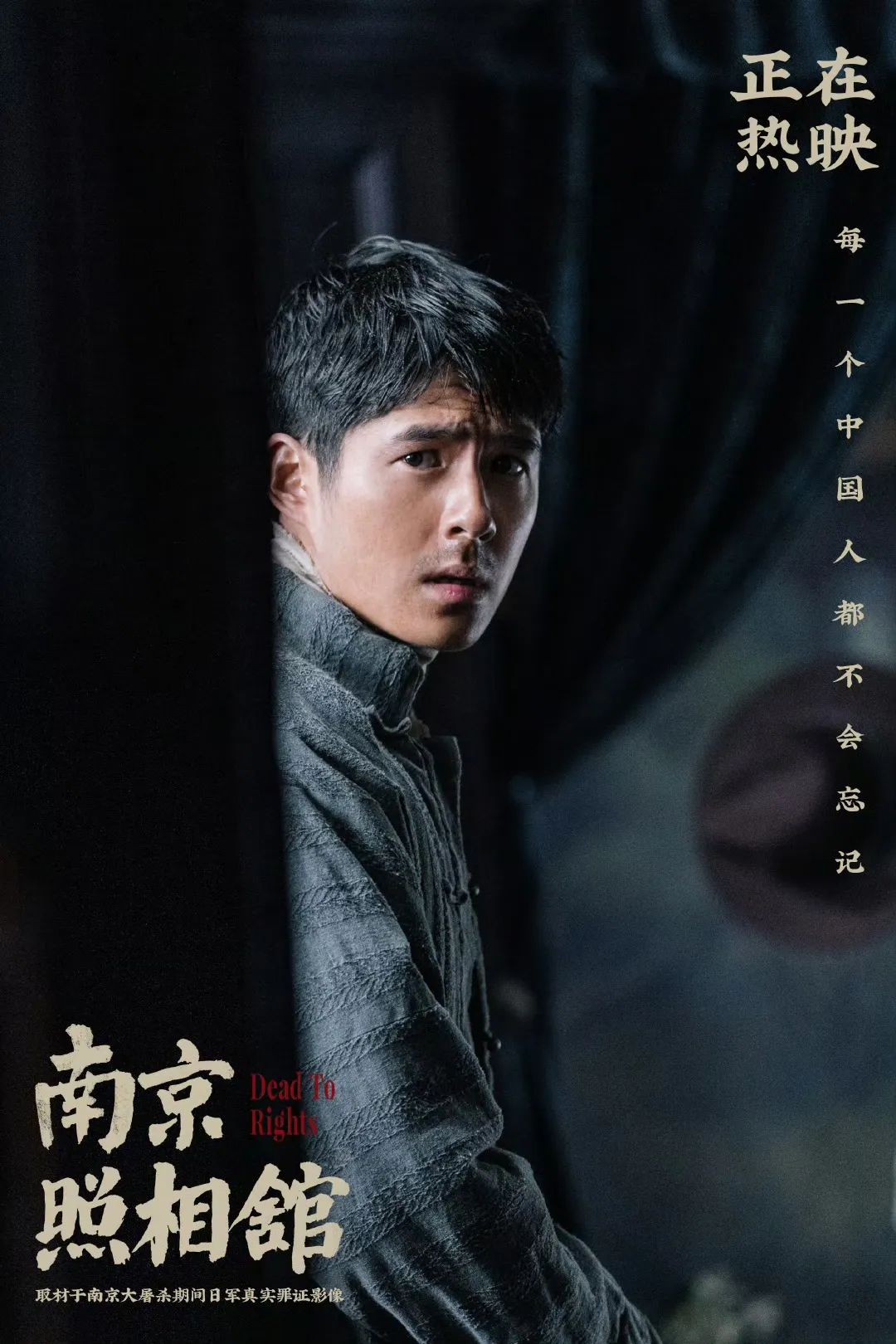

电影没有停留在对战争暴行的简单展示上,而是深入挖掘在绝境中人性的复杂与多元。一群原本只求苟且偷生的普通人,如刘昊然饰演的邮差阿昌、王传君饰演的翻译官王广海、周游饰演的士兵宋存义等,在目睹日军暴行的照片后,内心的良知与民族情感被逐渐唤醒。他们从最初为了生存而妥协,到后来为了守护罪证、为了国仇家恨不惜牺牲自己的生命,这种转变展现了人性中最质朴的善良与勇敢,也凸显了中华民族在面对侵略时不屈的脊梁。影片通过这一过程,向观众传递了对正义、尊严的执着追求,以及铭记历史、珍视和平的深刻主题。

于废墟上演绎出战争中的个体觉醒

刘昊然饰演的邮差阿昌,是影片中人物转变的典型代表。影片伊始,阿昌被抓后佝偻的脊背和游移的眼神,生动地刻画出他在战争阴影下为求自保的怯懦。随着剧情推进,在暗房工作的过程中,他一次次目睹日军暴行的照片,内心的良知被逐渐唤醒。刘昊然通过细腻的表演,将阿昌内心的挣扎与转变展现得淋漓尽致。从最初对日军的恐惧与顺从,到后来面对日军摄影师时坚定地说出“我们不是朋友”,他的每一个眼神、每一个动作都传递出角色内心成长的力量,让观众真切地感受到一个普通人在战争中从麻木到觉醒的艰难历程。

王传君刻画的翻译官王广海则是影片中最为复杂的角色之一。他为了保住自己及妻儿的性命,选择为日军服务,对日军谄笑时抽搐的嘴角,生动地展现出其作为“合作者”的卑微与无奈。当这一切在被高叶饰演的林毓秀揭穿后,他陷入了癫狂和气急败坏,又揭示了他内心深处对自己行为的厌恶与痛恨。当宋存义砸死日军洗印师时,他故意冷眼旁观;在面对日军对情人林毓秀的欺凌时,他终于选择了出手反抗……没有天生的英雄,只有被逼出勇气的凡人。王传君通过精湛的演技,将翻译官王广海在“合作者困境”中的灵魂撕裂演绎得入木三分,使这个角色超越了简单的善恶评判,充满了人性的深度与复杂性。

高叶饰演的林毓秀,从最初为了拿到通行证而周旋于各方之间,到后来在目睹日军暴行后坚定地参与守护罪证,她在第一次拿到通行证之后,却将原本迫切想要得到的通行证让给了照相馆老板的妻女,她的转变展现出女性在战争中的坚韧与勇敢。高叶用细腻的表演赋予了林毓秀丰富的情感层次,让观众看到了一个在战争中不断成长、绽放出人性光辉的女性形象。

于历史警钟声里映照当下现实

作为抗战胜利80周年的献礼影片,《南京照相馆》的现实意义远超艺术范畴。它如同一面镜子,映照出历史与现实的紧密联系。在当下,日本右翼势力仍在试图否认南京大屠杀的历史事实,继续供奉靖国神社的战犯。影片中阿昌那句“我们永远不可能是朋友”,不仅仅是角色对日军摄影师的愤怒控诉,更是对现实中日本右翼谎言与丑行的有力回击。电影通过真实地还原历史,提醒着我们要警惕历史虚无主义,铭记历史的伤痛,不让悲剧重演。同时,影片也让我们看到了个体在历史洪流中的力量。在南京大屠杀这场巨大的灾难面前,那些原本平凡无奇的小人物,凭借着内心的良知与勇气,成为守护历史真相的英雄。这种个体的觉醒与抗争,激励着当下的我们,让我们更加珍惜来之不易的和平,让我们更加明白和平的珍贵与脆弱,需要我们每一个人去捍卫。

《南京照相馆》生动地演绎了战争中的个体觉醒,展现了人性的光辉与民族的气节,也让我们明白了:那些在战争绞肉机里活出人样的普通人,守护的从来不是仇恨,而是任何苦难都无法磨灭的勇敢和温柔。

责编:周听听

一审:周听听

二审:蒋茜

三审:周韬

来源:湖南文联

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号