王博 姚南平 吴圆月 杨惠淳 代玉洁 孙慧雯 曹流 湖南日报·新湖南客户端 2025-07-30 09:53:47

七月的风裹着湘西的湿热,拂过司城村的青瓦白墙。作为吉首大学芙蓉学子“湘土青年”文化振兴团队宣传组的成员,我于七月初在永顺县司城村进行了为期十天的社会实践。

这段经历如灵溪河水般在记忆中静静流淌。相机是我忠实的伙伴,记录下博物馆承载的厚重历史、童真画笔描绘的斑斓故乡,以及乡音汇聚的古老歌谣。在触摸与传递中,我深切感受到司城村文化脉搏焕发出的温度与力量。

探访博物馆,触摸历史温度

走进司城村博物馆,厚重的历史气息扑面而来。讲解员指着地图介绍:“老司城依山傍水,灵溪环绕,地势本身便是一道天然屏障。”我举起相机,对准精妙的排水系统模型——砖石缝隙间流淌的,是六百年前先民适应自然、改造环境的智慧见证。

“这些涵洞,疏水御敌,是先辈生存的智慧密码。”讲解员的话语,让冰冷的建筑结构在我心中肃然生敬。抗倭英雄彭翼南的画像、带着岁月锈迹的兵器,以及记录“金丝楠木进贡故宫”的展板,无声诉说着司城曾经的辉煌。夕阳为博物馆镀上金边,那一刻我意识到,镜头捕捉的不仅是文物,更是一段段鲜活的历史。这份沉甸甸的厚重感,是文化传承带给我的深刻触动。

(图为讲解员为“湘土青年”团队成员讲解文物 王博摄)

(图为讲解员为“湘土青年”团队成员讲解文物 王博摄)

画笔绘家乡,童真传递认同

司城小学的教室里,弥漫着孩子们的欢声笑语和蜡笔的香气。土家族的小画家们兴致勃勃地挥动画笔。一个扎着羊角辫的小姑娘望着窗外的城墙说:“哥哥你看,城墙在跟我们打招呼呢!”

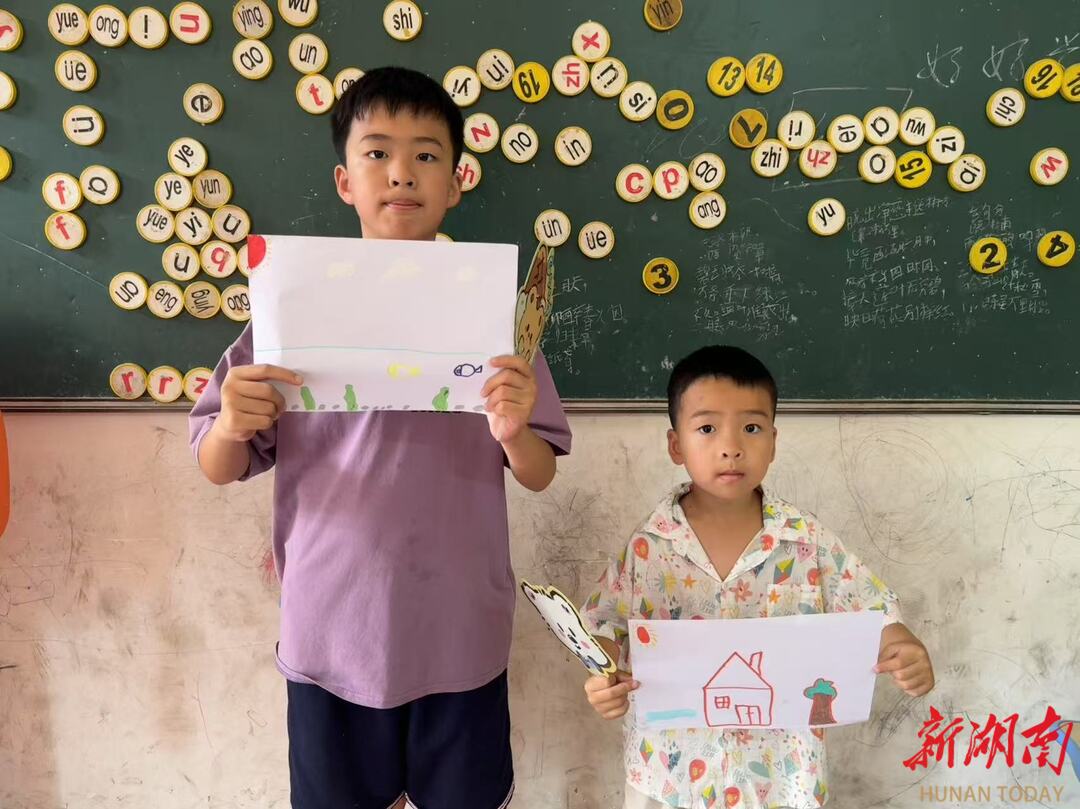

我们鼓励孩子们自由描绘心中的家乡。一个男孩将灵溪河画成七色彩虹,“让河水带着我们的故事流出去”;另一个女孩专注勾勒摆手舞图案,她的妈妈在门口轻声告诉我们,这是孩子第一次主动问起奶奶跳的舞。我按下快门,定格孩子们沾满颜料的小手和专注的神情。

分享环节,孩子们争先恐后地介绍自己的画作。羊角辫小姑娘指着画中稚拙的宫殿:“这是爷爷说的土司城,里面好多人唱歌!”画纸上歪歪扭扭写着的“老司城是我家”,让我心头一暖。孩子们对家乡这份天然的热爱,正是文化认同最纯真、也最有希望的萌芽。

(图为小朋友们展示“我眼中的老司城”作品 王博摄)

(图为小朋友们展示“我眼中的老司城”作品 王博摄)

乡音唱非遗,融合焕发新生

清晨,上梁歌非遗传承人秦元华的歌声如山涧清泉淌过院子。“上呀上梁梁,儿孙代代强”,那带着土家方言特有尾音的曲调,让站在角落的我这个北方人也忍不住跟着晃起了脚尖。当老人提笔写下歌词,我迅速拍下那遒劲的笔迹——墨痕在纸上晕开,恰似歌声在空气里荡开的涟漪。

“唱这调子,要唱出盼头,就像看着自家新房盖起来!”秦老语重心长地说。来自湖南各地的同学们纷纷亮嗓:衡阳姑娘的婉转、苗家小伙的清亮、邵阳男生的爽朗……不同的乡音在古老的旋律中奇妙交融。

轮到我时,我有些局促地表示自己没有家乡方言,秦老却摆摆手:“用心唱就中!”当所有声音汇聚,那份对美好生活的共同祈愿超越了地域的差异。阳光洒在老人和年轻人的脸上,歌声盘旋上升。

合唱时的阳光格外明亮。我举着相机绕到人群后方,镜头里,老人沧桑的皱纹与年轻人灿烂的笑脸重叠,不同的乡音在院坝上空交织回旋。后来,秦老看着相机里的照片,指着那张方言合唱的合影说:“这歌啊,唱的就是团圆。”那一刻我终于明白,我们记录的不仅是非遗传承的瞬间,更是一场关于文化认同的青春宣言。

(图为上梁歌非遗传承人秦元华与团队成员合唱上梁歌)

(图为上梁歌非遗传承人秦元华与团队成员合唱上梁歌)

相机里沉甸甸的两千多张照片,承载着司城村赠予我们的文化宝藏。教室里孩子们未干的蜡笔画,是乡土认同萌芽的印记;院子里蒸腾的方言合唱,是非遗在交流融合中焕发新生的见证;博物馆里静默陈列的青砖,是先民智慧穿越时空的诉说。

作为“湘土青年”,我们带着相机深入乡村,用镜头耕耘文化。看到孩子们用画笔让家乡的色彩被世界看见,听到古老的歌谣在多元乡音中重新嘹亮,感受沉默的文物通过我们的讲述重焕生机,我深刻体会到:文化传承并非抽象的概念,而是可触可感、生生不息的力量。

这个充满湘西阳光与青春汗水的夏天,将深深扎根在我们心里。守护这份文化薪火,传递这份乡土温度,正是我们青年一代对脚下这片土地最真挚的致敬与承诺。

编辑:张耀丹

责编:周秋红

一审:蒋诗雨

二审:余蓉

三审:黄京

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号