刘镇东 湖南日报 2025-07-28 09:39:23

湖南日报全媒体记者 刘镇东 通讯员 单熙婷 何博 朱川湘

7月的西藏山南,格桑花正开得热烈。日光穿透云层,洒在山南市第三小学的操场上。湖南援藏教师戴胜利带着孩子们做着国学武术操,“弟子规,圣人训”的诵读声在清澈的晨风中飘得很远——这个富有特色的课间活动,如今已成为校园里雷打不动的风景。而三年前,这里的体育课还只有简单的跑跳。

“一群大雁往南飞,一会儿排成个‘人’字,一会儿排成个‘一’字……”一年级教室里,孩子们一边朗读课文《秋天》,一边根据内容配上动作和表情。这些一开始不敢放开手脚的孩子,正肆意舒展着想象力,脸上的笑容如阳光般灿烂……

这些发生在雪域校园的真实片段,串联起湖南省第十批援藏教师三年的坚守。15名湖南援藏教师扎根雪域,将湖南教育的理念、温度与力量深植于雪域校园,不仅推动当地教育质量显著提升,更在三尺讲台间架起湘藏协作的桥梁。

课堂里的攻坚——

“一定要让他们把知识学好,这也是我来这里的意义”

2022年8月9日,是来自长沙市雨花区枫树山小学的语文教师刘立娟初到山南三小的日子。她至今记得那个清晨,还没来得及适应高原反应,便立刻处理刚接手的班级正面临的“生源危机”——有家长听说“内地来的老师可能不稳定”,悄悄计划转走孩子。

“不能让孩子们刚认识我就失去信心。”她每天对着屏幕备课到深夜,凭借此前积累的教学经验,用互动式教学让课堂活起来。讲课文时带孩子们做手势游戏,生字词记忆变成“拼音儿歌”。一个月后,不仅没有孩子转走,反而有家长主动联系:“刘老师的课孩子听得入迷,我们想留下来。”

学生留住了,更大的挑战接踵而至,她也成了学校里最忙的人。

班里留守儿童多,不少孩子汉语基础差,连简单的拼音都认不全。刘立娟站在讲台上,看着孩子们怯生生的眼睛,心里想着:“一定要让他们把知识学好,这也是我来这里的意义。”

为了更好地开展教学,她不仅要带着基础差的孩子补拼音,自己也挤出时间主动学习藏语,向同事讨教教学方法。周末,她翻山越岭去家访,用藏语和汉语混杂的方式跟家长沟通。

由于时区差异不适应,她常常饿着肚子从8点上课直到正午,晚上还要守晚自习、改作业,忙到深夜才拖着疲惫的身体回宿舍。但看着孩子一点一滴的进步,她觉得越干越有劲儿。

“刘老师,我考了78分!”毕业成绩公布那天,回族男孩拜玉龙举着语文试卷奔向刘立娟,黝黑的脸上,笑容比高原的阳光更灿烂。这个曾经连拼音都认不全的孩子,如今能流畅朗读课文了。

这样的攻坚故事,在援藏教师的日常里处处可见。

数学是藏族学生普遍薄弱的学科,孩子们大多对数学缺乏兴趣。“我们过来就是要让优质教育资源惠及更多边疆孩子。”带着这份使命感,来自常德市武陵区滨湖小学的数学老师赵立霞创新教学方式,点燃了学生的兴趣。

班上有个叫汪昱辰的女孩,起初对数学兴趣不高,成绩也不理想。但在赵立霞的课堂上,孩子渐渐变了样。一次课后,汪昱辰跑过来说:“赵老师,我从没觉得数学这么有趣,我申请当课代表,一定能赶上来!”果然,她的成绩进步显著,对数学的热情也感染了身边同学。

2023年,一次突发情况让赵立霞印象极为深刻。六年级班主任因突发事件空缺,彼时学生正处于考内地西藏班的关键期,家长们十分焦虑,甚至有了转学的想法。

赵立霞临危受命,挨个给家长打电话沟通交流,最终这个班的西藏班录取率创下新高。“不是我一个人在战斗。”她说,援藏队友总会帮错过饭点的她留热饭,主动分担她其他的工作,“这份支持让我们能啃下硬骨头”。

跨越山海的培育——

“我们走了,但留下的‘种子’会继续生长”

并肩作战的默契,不仅体现在课堂攻坚的关键时刻,更融入了培育本地教师、播撒教育火种的长远实践中。

赵立霞初到山南三小时,发现藏族孩子普遍对数学缺乏兴趣,而部分本地教师因普通话授课转型面临挑战。“国家这么重视西藏教育,我们更要把这份责任扛起来。”她牵头组建小学数学“精品学科工作室”,希望把湖南的教学经验分享给更多老师。

工作室刚起步时,老师们的参与度并不高。当地教师日常工作繁忙,加上职称晋升等现实因素,不少人对教研活动不太积极。但援藏团队的互助给了她力量:数学组3位援藏老师常一起讨论教学,下县送教时大家主动分担任务,“不是我安排了才做,而是大家抢着上课、讲座”。

赵立霞带头上示范课,把教学环节设计得生动有趣,用实际效果打动本地教师。渐渐地,参与教研的老师多了起来,市直其他学校、县里的教研员也通过口口相传邀请她来送教、讲座。她每次送教都结合当地实际设计内容,确保分享的经验能直接落地,让“传帮带”真正见效。

这样的突破与深耕,在校园的各个角落同步发生。在山南三小的科学实验室里,山南三小校长、长沙市芙蓉区育英学校校长袁泽雄带着本地教师调试设备。“科学课要让孩子们摸到真实的磁铁,而不是只看图片。”这个投资改造的实验室,如今是西藏自治区首批“小学科学教育示范校”的核心阵地。而三年前,这里的孩子们连基本实验器材都凑不齐。

湖南援藏教师们深知,短期支援不如长久扎根。他们践行“支援一所学校,示范一个地区”的理念,构建起“输血+造血”的培育体系。在山南三小,15名援藏教师与本地教师结成“一对一”“多对一”帮扶对子,围绕“德育整体建设工程”“教师队伍提升工程”“教学质量提升工程”“现代学校建设工程”,聚力打造自治区标杆校;累计组织援藏教师送教下乡10批29人次、邀请专家名师进藏送教4批19人次,重点提升小学数学教学质量;王伟老师组建的“格桑花儿童合唱团”,不仅在雅砻文化节上绽放光彩,更培养出多名本地音乐教师接过指挥棒。

这种“传帮带”延伸到了千里之外的湖南。三年来,选送山南骨干教师85人次赴长沙名校沉浸式跟岗学习,提升教研教学能力。

贡嘎县中学语文教研组组长达堆在长沙跟岗时,记下了满满的笔记:“长沙课堂以学生为主体,老师以学生的思路在上课。回到贡嘎后,我想试试长沙这种新模式。”而湖南名师也19次进藏送教,长沙的“云端教研”通过网络联校,让山南教师随时能观摩名校课堂。

如今,成果已悄然显现:山南三小的本地教师中,有12人成长为校级骨干教师,4人获评山南市优秀教师;扎囊县成为全市首个教育部认定的学前教育普及普惠县,首个开展自治区义务教育优质均衡先行创建县工作。

“我们走了,但留下的‘种子’会继续生长。”援藏教师丁红朵说,她积极协助山南本地教师掌握并习惯多媒体教学工具,为两地“空中课堂”提供保障。

双向奔赴的情谊——

“教育援藏不仅是知识的传递,更是心灵的交融”

“刘老师,您辛苦了”——在最后一次家长会上,这句没有署名、字迹稚嫩的留言让刘立娟难以忘怀。她说,藏族孩子羞涩,不擅长表达,但他们会把爱藏在细节里。

一次,当她宣布“典礼结束”时,抬头却惊喜地看见全班孩子和家长齐刷刷站着,手里捧着哈达。那一刻,眼泪在她眼眶里打转转,暖意在心头潮涌。

一年级的丹增吉宗依依不舍地把哈达挂在她脖子上,这个曾总喊肚子疼逃避上学的小家伙,如今已能自信地参与课堂,还会调侃老师“有点小臭美”。孩子妈妈红着眼眶说:“孩子前几天就说‘不想让刘老师走’。”

还有位曾因孩子间小摩擦对她产生误会的家长,特意让远在外地的妻子坐几小时车赶来,只为说一句“谢谢”。为了让误会的家长解开心结,刘立娟做了很多工作,也受了不少委屈,但她总是笑着说:“一切为了孩子们好,我不委屈,这是老师的本分。”

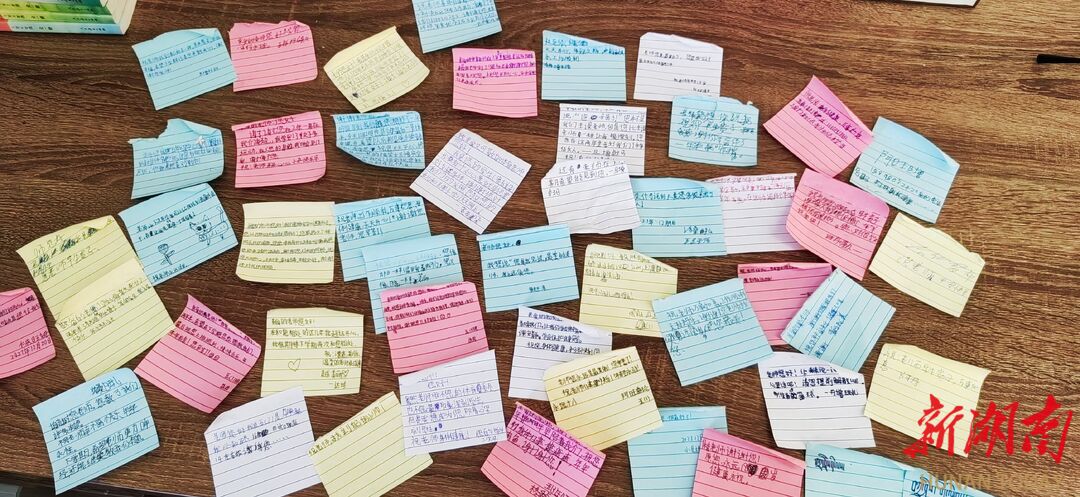

“教育援藏不仅是知识的传递,更是心灵的交融。”袁泽雄说,考上西藏班的学生,会趁着假期回校或打视频电话问候老师;老师们的抽屉里,塞满了孩子们充满心意的小卡片、小礼物……

三年来,有130余名西藏学生走进湖南,充分感受红色资源、湖湘文化、现代经济等,结下深厚友情。孩子们回来后,会兴奋地讲湖南的故事,眼里有光。

数据也见证着交融的深度:在湘西藏班、代培班规模不断扩大,在校生达1750人;25所湖南学校与10余所山南学校结对共建,两地480余名师生互访。

“不是简单的‘送教’,而是双向奔赴。”袁泽雄说,援藏教师们也在成长,11人晋升副高级职称,4人获评山南市优秀“组团式”教育援藏人才,5人获评山南市优秀援藏教师,“我们带着湖南经验来,也带着高原的馈赠回”。

从洞庭湖平原到青藏高原,教育的纽带将湘藏紧紧相连。这些援藏教师用三年坚守证明:改变西藏面貌,根本上要靠教育;而教育的力量,能让雪域高原绽放出最绚丽的花朵。

【链接】湖南省第十批援藏工作队教育组成果速览

标杆校建设成效显著:山南市三小成为全国对口支援西藏中小学唯一接受中央领导视察的代表,获评“全国优秀少先队集体”“西藏自治区民族团结进步模范学校”等,创建自治区首批“小学科学教育示范校”,教学质量稳居全区前列,西藏初中班录取率连续三年占全市20%以上,稳居全市第一。

全区域辐射带动强:山南市三小投入援藏资金890万元,对口四县投入援藏资金1600万元。推动三小学位扩增8%,助力扎囊县成为全市首个教育部认定的学前教育普及普惠县,首个开展自治区义务教育优质均衡先行创建。

师资培育结硕果:15名援藏教师“传帮带”本地教师,11人晋升副高级职称,4人获评山南市优秀“组团式”教育援藏人才,5人获评山南市优秀援藏教师;组织送教下乡10批29人次,邀请专家进藏19人次,选送35名教师赴湘跟岗,构建“带不走的教师队伍”。

全学段培养规模扩:在湘西藏班、代培班学生达1750人,高校在藏招生超1800人;湖南一师山南师范班首届毕业生顺利毕业,形成学前到本科的完整培养体系。

交往交融深入人心:组织4批130余名西藏学生赴湘参加“我的韶山行”研学,25所湘藏学校结对,480余名师生互访;“格桑花儿童合唱团”等文化品牌绽放,铸牢中华民族共同体意识。

责编:刘镇东

一审:余蓉

二审:黄京

三审:杨又华

来源:湖南日报

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号