科普中国 2025-07-27 16:30:04

皮肤:我们身体的“第一道防线”

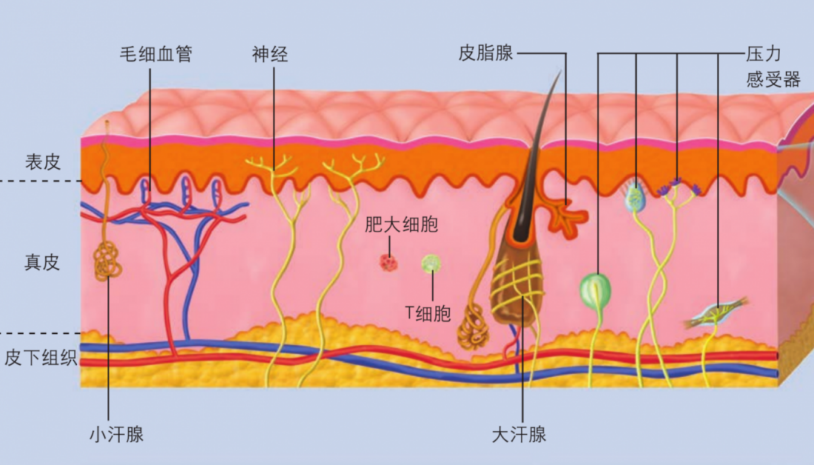

首先,我们要了解皮肤的结构。人体皮肤分为三层:表皮、真皮和皮下组织。

表皮是最外层,是抵御外界细菌、紫外线和化学物质的第一道屏障。真皮层则富含血管、神经末梢和毛囊,是皮肤的“功能中枢”。当我们不小心被划伤或摔伤时,皮肤这一完整结构就被破坏,身体随即启动一系列“应急维修程序”,也就是所谓的伤口愈合过程。

皮肤的三层结构 图源:网络

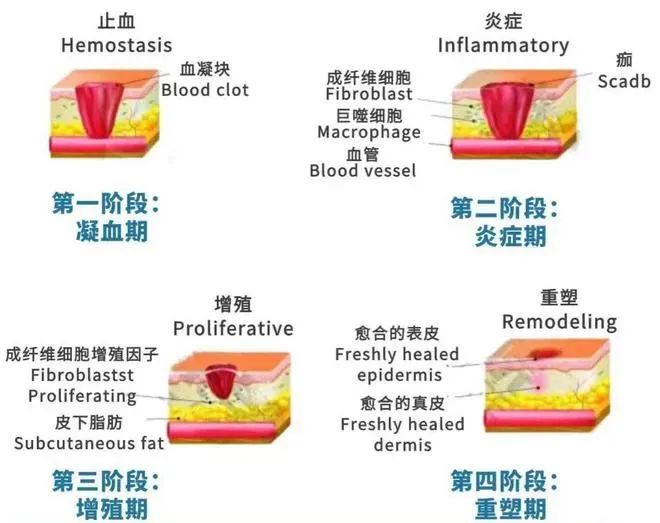

伤口愈合的四个阶段

伤口愈合并不是一蹴而就的,而是一个有序推进的过程。一般可以分为以下四个阶段:

1 凝血期

当皮肤受伤,血管破裂,身体首先通过血小板聚集和凝血机制迅速止血。伤口上形成的血痂,正是这个阶段的产物。

2 炎症期

接下来,白细胞、巨噬细胞等免疫细胞开始清理伤口内的细菌和坏死组织。这时伤口可能红、肿、热、痛,这是正常的免疫反应。

3 增殖期

新的血管开始长出,成纤维细胞制造大量胶原蛋白,新的皮肤细胞逐渐向伤口中心迁移和增殖,填补破损区域。

4 重塑期

胶原纤维进一步排列整齐,组织强度逐渐恢复。这个阶段可能持续几周甚至几个月。

伤口愈合的四个阶段 图源:网络

而“痒”这个感觉,大多出现在增生期和重塑期,也就是伤口基本合拢、结痂变干脱落、皮肤正在重建的阶段。

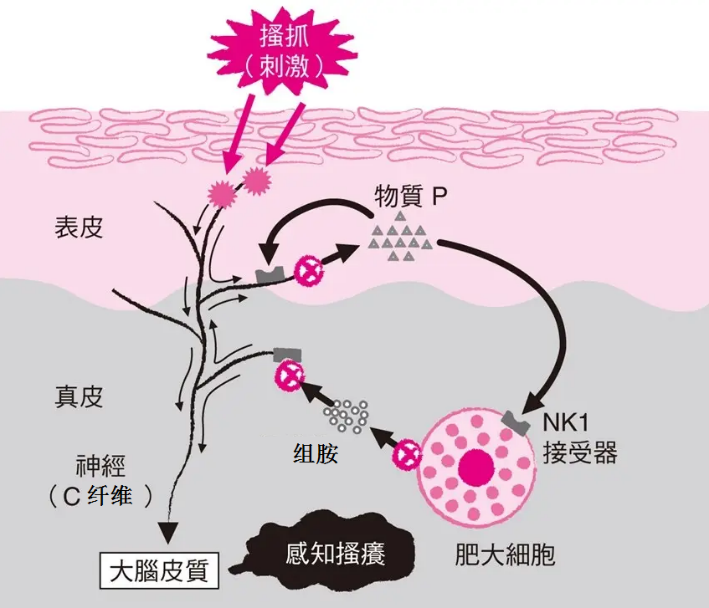

痒,从哪里来?

“痒”是一种皮肤通过神经信号传递到大脑的感觉,和“痛”一样,都是身体用来提醒我们注意某种状态的方式。但不同于疼痛的“危险信号”,“痒”更多是一种轻微刺激下的防御机制。科学研究表明,产生“痒感”的主要是皮肤中的感觉神经末梢,它们对组胺、细胞因子、机械拉伸等变化都十分敏感。

“痒”是一种皮肤通过神经信号传递到大脑的感觉 图源:网络

那么,在伤口愈合的过程中,是什么刺激了这些神经末梢,让我们觉得痒呢?

1 罪魁祸首之一:组织修复引发的拉伸和刺激

当新生的皮肤组织生长时,它们会牵拉周围的旧组织,造成一种轻微的“机械牵拉”效应。这个拉扯作用,尤其是在伤口边缘的皮肤,会刺激神经末梢,使大脑误以为有外界物体在“骚扰”皮肤,从而产生痒的感觉。

此外,在伤口部位不断生成新的毛细血管、神经纤维和胶原蛋白的过程中,局部的“热度”和“张力”也会上升。这些物理和化学的微变化,都会激活真皮层的感受器,刺激产生痒觉。

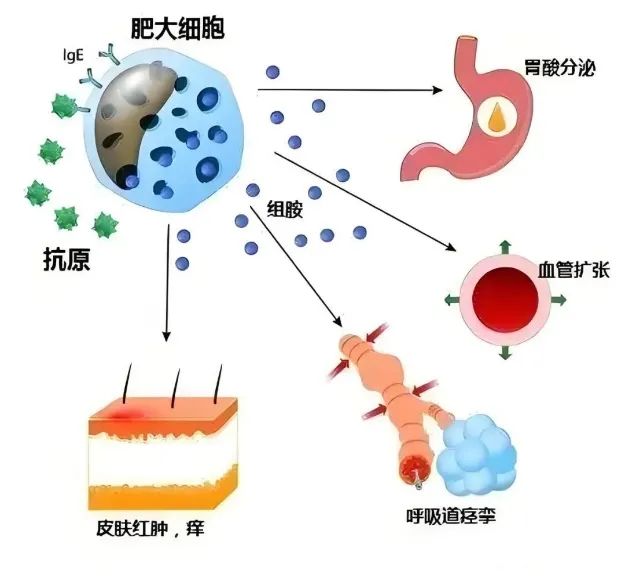

2 罪魁祸首之二:组胺的释放

组胺是一种在过敏反应中常被提及的物质,它是“痒觉”的重要化学信使。在伤口愈合时,体内的肥大细胞会释放组胺以促进血管扩张和细胞迁移。虽然这是正常修复的一部分,但组胺同时也会激活皮肤中的C类神经纤维,产生“痒”的神经冲动。

伤口愈合时,体内的肥大细胞会释放组胺以促进血管扩张和细胞迁移 图源:网络

这也解释了为什么“抗组胺药”常被用于止痒,例如扑尔敏、氯雷他定等:它们通过阻断组胺受体,减少痒觉的神经信号传递。

3 罪魁祸首之三:神经再生

伤口愈合并不只包括表皮的修复,神经末梢的再生也是重要的一环。在伤口的后期修复过程中,神经纤维会尝试“重新接线”,恢复皮肤的触觉和痛觉功能。但这个过程中,神经的“电信号”传输可能不稳定,常常会被大脑误判为“痒”。可以理解为神经系统在“调试阶段”出现了一点信号干扰。

抓还是不抓?

当伤口愈合时发痒,很多人第一反应是“忍不住去抓”。但这往往是非常不推荐的做法。

抓挠会带来两个严重问题:首先,指甲可能会带入细菌,造成伤口再次感染;其次,过度抓挠可能损伤刚刚形成的嫩皮,甚至撕裂尚未完全闭合的组织,延缓愈合过程,留下更明显的疤痕。

“痒-抓”恶性循环 图源:网络

如果伤口痒得厉害,可以采用轻拍、冷敷或在医生指导下使用药物。穿着宽松、透气的衣物,保持局部干燥,也是减少刺激的好方法。

所以下次当你忍不住想挠结痂的时候,试着告诉自己:“痒,说明我正在变好!”然后把手放下,做点别的事情转移注意力。毕竟,愈合的过程虽然痒,但每一丝痒意,都是身体在悄悄地完成自我修复的证据。

责编:王相辉

一审:吴天琦

二审:徐典波

三审:姜鸿丽

来源:科普中国

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号