潇湘晨报 2025-07-22 15:17:31

长沙近现代建筑在中国建筑史上书写了独特的篇章。它们数量众多,且极富艺术性,既见证了中国建筑从传统向现代转型的复杂历程,又以地域性创新回应了时代命题。

这座湘江畔的城市,以包容性与实验性为底色,贡献了多个具有里程碑意义的建筑实践,可以称之为“既美且有内涵”的存在。

每天走过东方红广场去往岳麓山的长沙人,都会看到路边一栋建筑(湖南大学“红楼”)前,站满了拍照打卡的游客。

它是湖南大学曾经的科学馆,由土木系教授蔡泽奉设计;抗战胜利后,建筑学家柳士英对科学馆改建加层,成为今天的行政办公楼。科学馆主体为砖混结构,外部整体采用西洋古典风格,轴线对称的布局形式。它的经典之美,直到今天仍被追捧。

作为时代的史诗,中国城市建筑在近现代也迎来了“三千年未有之大变局”。在这场大变局里,地处内地的长沙在保守与开放、传统与现代的剧烈碰撞中,生发出别样的建筑艺术气象。

在长沙,像科学馆这样的优秀近现代建筑还有很多。其中湘雅医学院早期建筑群与湖南大学早期建筑群都被列入了国保文物单位,成为湖南近现代建筑的优秀代表。在作为建筑史教材的《中国现代建筑史》(邹德侬著)中,就有湖南大学礼堂、湖南大学老图书馆、湖南大学工程馆(旧名)、第一师范“火炬楼”、长沙火车站、长沙市博物馆老馆(清水塘)等数栋建筑被列入其中。湖南近现代建筑,以其鲜明的时代特征,成为中国建筑史中不可或缺的经典案例。

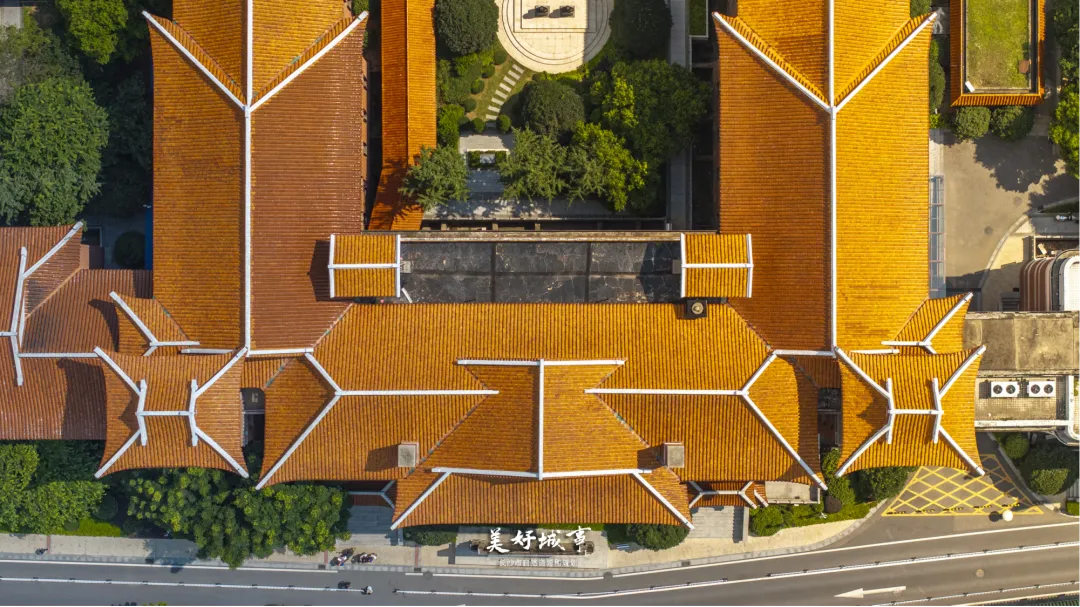

▲湘雅医学院早期建筑群。摄影@袁召辉

这些经典建筑的背后,是大师们沉思的身影。长沙,是跨越两个世纪的建筑群星闪耀之地。

位于湘雅路边的湘雅医学院早期建筑群,是著名国际建筑师亨利·墨菲的作品;位于湖南大学岳麓书院附近的湖大二院(今中国语言文字学院)是著名建筑师刘敦桢先生的作品;同样位于湖南大学内的大礼堂、老图书馆、工程馆、胜利斋是柳士英先生的作品。科学馆则是蔡泽奉先生的作品。

▲湖南大学第二院(今中国语言文字学院)。摄影@袁召辉

▲湖南大学大礼堂。摄影@袁召辉

▲湖南大学老图书馆。摄影@袁召辉

▲湖南大学工程馆(旧名)。摄影@袁召辉

▲湖南大学胜利斋。摄影@常立军

他们的名字,闪耀在中国建筑史上。

柳士英是中国近代建筑教育的开创者,中国第一个高等学校建筑学科—苏州工业专门学校建筑科的创始人。刘敦桢是和梁思成一起最早开始中国建筑史研究的著名学者,建筑界称之为“北梁南刘”。

长沙的近现代建筑之所以能够被纳入建筑史学教材,与其丰富的艺术风格有着直接的关系。

长沙的近代建筑中,既有早期国外建筑大师致敬中国传统的作品(湘雅医院及医学院早期建筑群),又有20、30年代的西洋古典主义和折衷主义建筑、40年代的早期现代主义建筑以及50年代的民族形式建筑,贯穿整个中国近代建筑史的所有发展阶段,堪称中国近代建筑史的现场教材。

长沙也是建筑设计大师们的试验场,从墨菲到刘敦桢、柳士英、蔡泽奉、孟良佐、卢镛标、欧阳淑......近代建筑史上的群星闪耀在长沙。他们以独特鲜明的个人建筑艺术风格引领着时代风潮。

建筑作为文化的载体,在中国现代化的进程中,经历了剧烈的文化碰撞。是否在现代建筑延续中国传统风格,成为了争论的焦点。长沙的近现代建筑,见证的正是这种文化交融与碰撞的壮丽历程。

走在长沙的历史建筑群中,经常会看到各种“中式元素”,无时无刻都可以感受到中国风格作为文化DNA的强烈存在。它们并非古建,却又沿袭了中国传统建筑的风华。

湘雅医学院早期建筑群的中式屋顶、牌楼式坊门,是作为早期入华建筑师对中国建筑文化的致敬;长沙基督教城北堂的中式庑殿顶与歇山顶组合,是设计者孟良佐对中国文化的作出的适应性改变;湖南大学大礼堂、老图书馆,则是从中华民国时期的“中国固有之形式”到新中国成立后“以民族形式反映社会主义内容”的体现。坚持建筑的民族性,一直是以梁思成为代表的中国本土优秀建筑师们的坚定追求。

▲湘雅医学院早期建筑群的中式屋顶、牌楼式坊门。摄影@袁召辉

▲中式庑殿顶与歇山顶组合的长沙基督教城北堂。摄影@袁召辉

在中国近现代建筑史中,深嵌着一条关乎“中国风格”如何存续与嬗变的鲜明脉络。作为文化载体,建筑亲历了中国现代化进程中激烈的文化碰撞,以其独特的实践,回应了“现代建筑能否及如何延续中国传统”这一时代命题。它们无声却雄辩地证明:在剧烈的变革中,中国建筑的文化DNA始终顽强地寻求着现代表达。

长沙,是探索“中国风格”现代转型的重要试验场。美国建筑师亨利·墨菲是这一探索的先驱。他深受中国文化影响,致力于在现代化建筑中保护中国遗产。其设计的湘雅医院门诊楼(现内科楼),正是其“中国古典建筑复兴”理念的早期实践——红砖墙体承载着中式飞檐,试图在现代功能与古典美学间架设桥梁。

▲湘雅医院门诊楼(现内科楼)。摄影@袁召辉

其后,更具革新意识的建筑师开始超越对传统形式的简单模仿,反对繁琐复古,寻求中西方建筑的有机融合。他们探索“新民族形式”,其核心在于:既非盲从西方范式,亦非简单复古。这体现在蔡泽奉先生设计的科学馆融合了现代结构与欧洲古典语汇,刘敦桢先生设计的湖大二院注入了东方意韵的现代线条,柳士英先生设计的胜利斋采用了中式布局的空间逻辑。其中,中式大屋顶的运用在突破古代等级观念的束缚后,展现出前所未有的自由与流畅,成为“民族形式”最醒目的表达。

长沙近现代建筑的核心价值,在于它生动记录并深度参与了“中国风格”在现代性冲击下的主体性延续与创造性转化。从墨菲的探索性致敬到本土建筑师对“新民族形式”的自觉追求,从文夕大火后的废墟重生到当代保护与创新的并存,长沙的建筑实践清晰地勾勒出一条内陆城市探索自身建筑文化现代化之路。

在“文化长沙”的宏大叙事中,近现代建筑艺术无疑是不可或缺的核心篇章。它并非冰冷的砖石堆砌,而是这座城市在剧烈时代变迁中挣扎、蜕变与重生的立体史书,是构建长沙独特城市文化场境的关键物质载体。从两处国家级重点文物保护建筑群(湘雅医院近代建筑群、湖南大学近代建筑群)到遍布城区的省、市、区级文物保护单位和历史建筑,这些珍贵的遗产,既是长沙近代化进程的忠实见证者,也是中国建筑艺术史上不可或缺的重要一环。系统性地保护、发掘与整理这些建筑瑰宝,对于深度挖掘长沙的艺术底蕴、丰富其文化内涵,具有不可估量的价值。

▲湖南大学近代建筑群。摄影@彭凡

长沙的近现代建筑史,交织着开放与保守、毁灭与重生的复杂旋律。其起点可追溯至19世纪末20世纪初的开埠时期。当西方文明随着通商口岸的开放涌入内陆,建筑成为技术传播的先导。

进入民国时期,长沙的建筑舞台迎来了更为多元的融合与探索。长沙,这个深处内陆的城市,竟意外地成为中国近现代建筑史上极为重要的“试验场”。正如湖南大学建筑与规划学院教授柳肃教授所说:建筑是石头的史诗。建筑是文化,不是简单的“盖房子”。长沙的历史建筑每个后面都有故事,都体现了一个特殊时代的历史。

然而,历史的进程并非坦途。1938年的“文夕大火”给长沙城带来了几乎毁灭性的打击,无数珍贵的历史建筑化为焦土。这场浩劫留下的不仅是创伤,更激发了长沙在废墟上重建的坚韧。

▲长沙历史城区全景图。(历史资料图)

长沙近现代建筑铭刻了这座城市从传统农耕文明向现代工业文明艰难转型过程中的挣扎、智慧与韧性。作为远离大海的内陆城市,长沙在现代技术本土化的进程中探索出了独特而多样的路径。

作为长沙历史文化名城“不可或缺的主题”,长沙近现代建筑持续诉说着过往的荣光、苦难的洗礼以及面向未来的无限可能。

责编:万枝典

一审:胡泽汇

二审:朱晓华

三审:文凤雏

来源:潇湘晨报

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号