新湖南客户端 2025-07-22 10:29:13

文 | 张志君

印泥未干,墨香先起,袖口微光

案头那方“海霞门下”朱文小印,重不过三钱,却沉沉压着四十载光阴。印面是师父亲手题写,仿佛还带着他指尖的温度;印泥是我当年亲手捣制的朱砂,历经岁月,依旧殷红如初,像一汪不肯干涸的血。每回铺纸濡毫,我总习惯将它旋开半圈,让一缕四十年前的光悄然漏出——恰似师父执笔示范时,白衬衫袖口那一点偶然沾染却亮得晃眼的墨痕。这位被黄永玉盛赞为“鬼手”的艺术大师,正是在1985年那个生机盎然的春天,用他布满老茧的手掌,为我推开了中国山水画的巍峨大门,引领我步入传统笔墨的深潭,寻得了永恒的精神故乡。

长安有骨,烟云为魂:从琉璃厂到大风堂

先生祖籍北京,却是在长安的厚土与长天的烟云中铸就了不朽风骨。

1908年深秋,北京琉璃厂的晨雾里弥漫着新墨与古纸的芬芳。一个小娃儿攥着一块残墨,如同攥住了一枚温润的月亮,在金石铿锵与书画氤氲中睁开了人生的第一双艺术之眼。1924年,少年跪拜在韩公典先生案前,开始了严苛的锤炼。寒冬腊月,指节冻得通红,仍须晨起即对范宽《溪山行旅图》恭敬摹写。正是在这近乎苦修的临习中,他听见了笔锋在宣纸上“沙沙”蜿蜒的声音,腕底千钧笔力悄然成型。1934年,大风堂的门“呀”的一声开启——张大千先生背光而立,身影长得仿佛能覆盖住整个求知若渴的少年。那扇门,宛如通往艺术圣殿的鎏金大门。在大风堂的十年,师父后来忆起,眼中仍闪烁星光:“大千先生作画,笔走龙蛇,设色时却从容如天女散花。”这种师古而化之的至高理念,深深烙印于心。

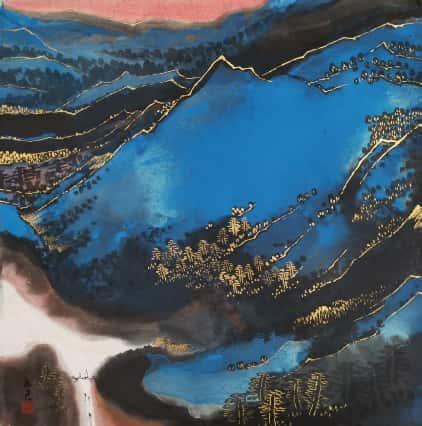

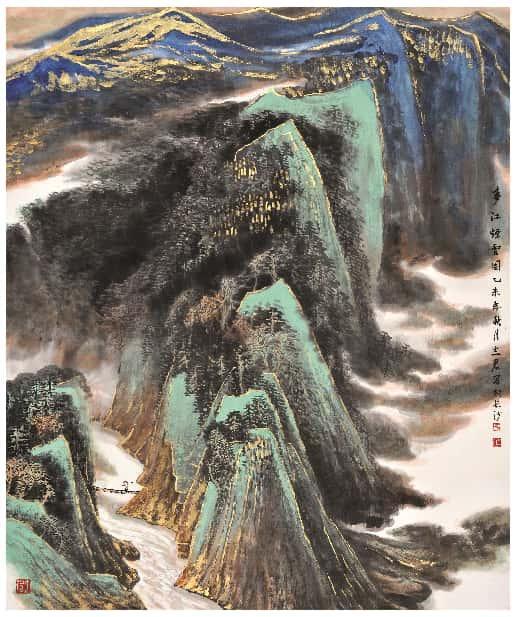

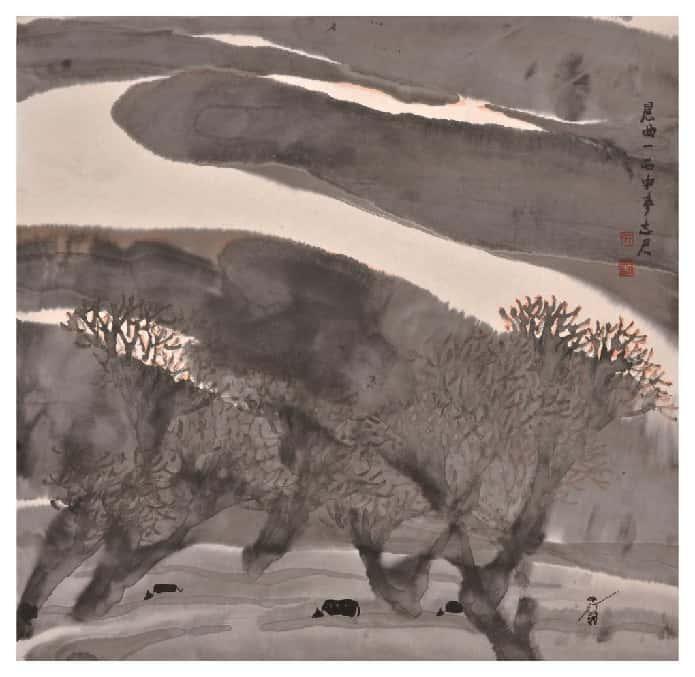

十年后,他怀揣一杆秃笔、一腔滚烫的热忱,随师入川,最终落脚长安。莽莽秦岭的云雾,吼吼黄河的浊浪,猛烈撞击着他的心灵。他将北派的斧劈皴狠狠敲进岩脊的筋骨,将浓烈的赭石砸进黄土的肌理,熔铸出震撼人心的《华岳雄姿》。人说画中有铁,我说那画里分明迸溅着铁匠铺炽热的火星,回荡着终南山樵夫砍斫薪柴的铿锵。1950年代扎根西北,长安画派的实践中,这份风骨绽放出夺目光彩。及至1980年代迁居京华,师父的金碧山水已臻“前无古人”之境。犹记双榆树寓所,他展开新作《太华晨曦》,整间画室瞬间被金箔反射的阳光照亮——青绿基底上跳跃的金线,既承袭唐宋壁画的庄重典雅,又闪烁着现代构成的理性之光,完美印证了潘絜兹先生的评价:“若论传统技法之集大成者,海霞先生堪称当代第一人。”

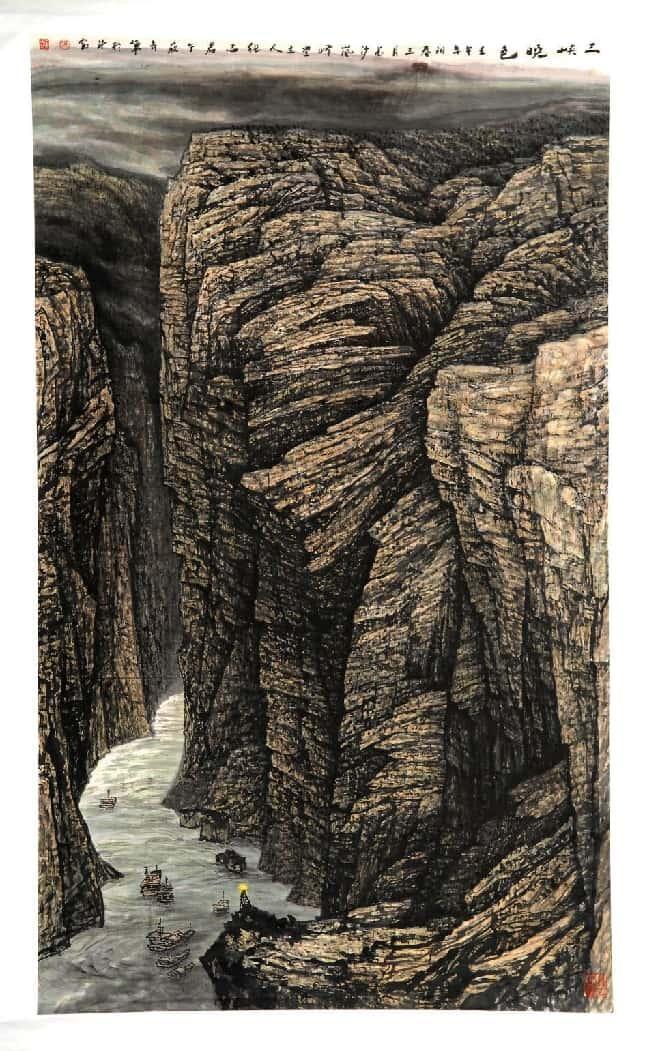

张家界:一场青春的迟到与墨缘的缔结

1985年,张家界还唤作“大庸”,原始山林云雾蒸腾,人迹罕至。湖南省委、省政府为大力宣传这“第一个国家森林公园”,特邀当时已77岁高龄的何海霞先生前来创作。当省委接待处告知由我陪同前往,意外惊喜让我顿时欢欣雀跃。在黄狮寨,七十七岁的老画家攀援峭壁竟如履平地。速写本上,群峰耸峙的雄姿顷刻跃然。他边画边讲解,声音穿透山风:“看那片云!”他抬手一指,礼帽险些被风吹走,“流动感如何捕捉?需以淡墨层层积染,记住‘米家山水’的雨点皴法……像不像米芾撒落的一把米?”言罢即席地开笔,淡墨铺展浩荡云天,焦墨劈出嶙峋山骨,最后金粉登场,宛如为万仞群山轻轻扣上日出的金铃。我看得入神,他忽将笔递来:“试试?”那一试,便试定了此生师徒名分。

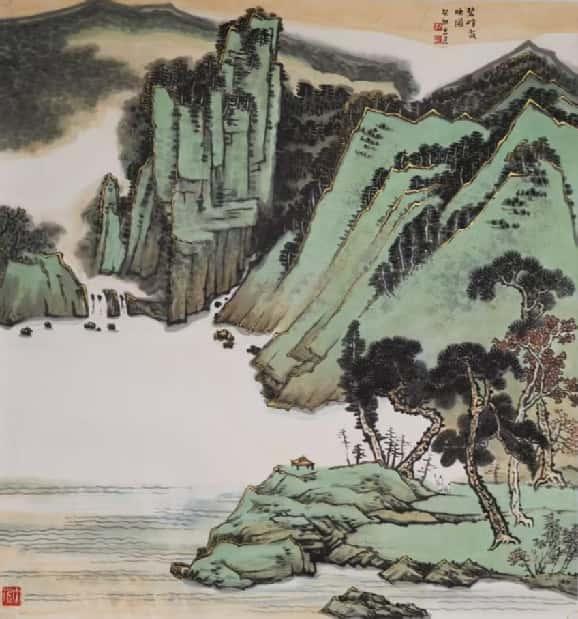

拜师礼极简:一杯茉莉香片,一盏米酒,一幅石涛《山水清音图》的临摹,一句意味深长的评语:“能看出你心里有座山。”茶是寻常的茉莉,石涛是复制品,山却是真真切切,矗立心间。后来才懂得,这正是师父独特的授徒之道——以古人为师,以造化为师。这份始于湘西奇峰的墨缘,成为我艺术生命的转折。

双榆树午课:茶烟三缕,“三临三写”铸心印

北京双榆树,四楼顶层的小画室,冬如冰窟,夏似蒸笼。先生却自有其乐:“热,笔锋才软糯;冷,墨气方清透。”课表不拘一格,核心便是他凝练毕生心血的“三临三写”要诀——“临古画求法度,临自然得生机,临心象造意境;写生取形,写意取神,写心取韵。”

第一次:临古。宋人《万壑松风图》高悬素壁,他静坐凝望,我伫立挥毫。他指点:“沈周《庐山高》,融王蒙牛毛、董源披麻,此谓活学!切莫死守门户。”

第二次:写生。紫竹院残荷满塘。他说:“莫嫌败叶,其筋骨气韵远胜新荷。”

第三次:写心。清水泼洒素宣,看墨迹自在游走,顺势而为,或成山岳,或化流云,或为归家小径,全凭心象牵引。

茶烟袅袅三缕,话语不过十句。临别,他悄然塞来一张纸条,上书“三临三写”真言。纸条如今已然泛黄,可那些墨字,依旧在纸上跳跃,在心中回响。每次休假都来北京海淀区双榆树学习,成为汲取传统精髓的圣殿。师父必先沏好那熟悉的茉莉香片,待茶烟氤氲升起,方将珍藏的宋元古画徐徐展开,引领我穿越时空,与大师对话。他反对泥古不化,强调“从八大处求空灵,向石涛学变化”,更直指核心:“笔墨当随时代!”1988年我携烹饪金牌拜谒,师父摩挲金牌,欣然笑道:“作画与烹饪,皆系创造,同讲火候与章法。”旋即挥毫赠我“志君烹饪艺术”墨宝。那日示范的泼墨,宿墨与清水在生宣上自然渗化,氤氲朦胧,恰似湘江烟雨中的山影,将“师古而化”的理念展现得淋漓尽致。

最后一笔:拇指如椽,“好气”长存

1997年深秋,我来到北京东长安街华娇村,室内光线昏沉。先生形销骨立,却仍牵挂着我的画作。我将新作《潇湘云水》系列捧至榻前,他已无力抬手,唯竭力竖起那曾握过《溪山行旅图》、劈过张家界奇峰、点染过滚烫金粉的大拇指。喉咙艰难地挤出嘶哑而颤抖的两个字:“好……气!”(或作“好!得山川真气!”)这是师父留给我最简练、最沉重的评语,亦是最高的褒奖。那支“拇指之笔”,饱蘸着对山川真气的领悟,对后学的殷切期许,永远定格在时光里。

师门心印:关云放云,墨树参天

后来我亦带学生,案头依旧泡着茉莉香片,壁上仍悬古画,也泼水观墨相。学生问:“大风堂再传何派山水精髓何在?”我微笑答:“先得将天地烟云关进方寸素纸,再将其磅礴放生。”他们或不解。我便旋开那方“海霞门下”小印,让沉淀四十年的墨香替我诉说。师父的教诲,早已化为我艺术生命的基因。2015年重访金鞭溪,见当年师父写生坐过的巨石已苔痕遍布,倏然彻悟他“笔墨当随时代”的深意——传统绝非僵死的标本,它是奔腾不息的大河。创作《武陵》系列时,我尝试将青绿设色与当代构成相融,正是对师训的实践。

如今重读先生手稿,那些关于“骨法用笔”的朱批旁,常能发现他用毛笔勾画的湘西吊脚楼草图——原来师父晚年,仍在孜孜探索新的表现形式。去年再观九所宾馆珍藏的师父巨作《万石笋立峰秀入天》,恍见老人正在云端挥毫。画中的张家界,分明是以最传统的笔墨与颜料,谱写出的一首雄浑壮丽的现代诗篇。那些年师父示范时溅落画案的墨点,早已在我心田生根发芽,生长为蓊郁参天的艺术之树。

尾声:师魂永耀,天地灵光

师父尝言:“笔墨之道,贵在得天地之灵而忘笔墨之迹。”

我今补言:

那天地之灵,早已化作袖口一点不灭的墨痕,

那双布满老茧的手——

它们握过《溪山行旅图》的千年气韵,握过张家界猎猎的山风,握过调金研朱的滚烫,最后,轻轻握了握我的手,便悄悄松开了。

这,便是中国画最深的禅机,是师父留给我们最珍贵的遗产。

抬头处,云海翻涌,峰峦如一方方钤盖天地的大印。

我知道,那一点墨痕,永远在记忆的白衬衫袖口,亮得,晃眼。

作者:张志君 ,中国山水画家,中国美术家协会会员,湖南省画院特聘画家,享受国务院特殊津贴专家,当代艺宴创始人,主题国宴设计专家。

责编:周听听

一审:周听听

二审:蒋茜

三审:周韬

来源:新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号