湖南日报·新湖南客户端 2025-07-22 08:16:11

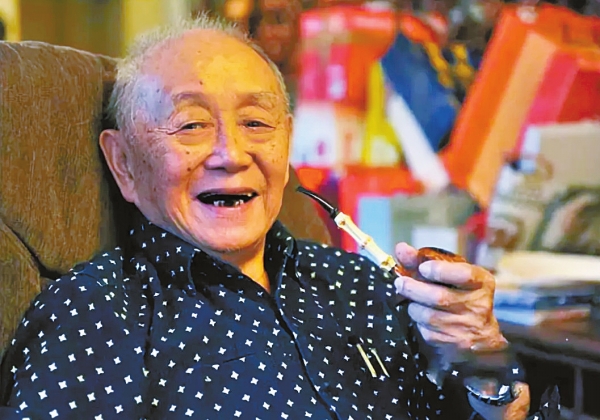

黄永玉。通讯员 摄

柯云

最近,档案馆要我将当年黄永玉题写的那期刊物《索溪》赠送给馆里,作珍宝收藏。目睹黄老的墨迹,不由勾起一段二十世纪八十年代初期尘封多年的往事。

我初识黄永玉是颇出意外的。

1982年5月的一天,湖南省作协专业作家宋梧刚来慈利约我去湘西采风,这是美事,自然随行。

我们乘火车先去吉首。沿途奇山异水,目不暇接,弄得宋老兄连声称绝。进车站一下车,我们便直往湘西作家夏天那儿奔去。一进门,夏天惊喜地告诉我们说:大作家沈从文夫妇回家了,住在黄永玉弟弟黄永全家中,这次是黄永玉陪他来的。喜从天降,这两位大师是我梦寐以求的人物。于是临时改变了主意,当即驱车进凤凰。

凤凰位于湘、川、渝三地边陲、美丽的沱江河畔。沱江上有座用石板搭成的长桥,横跨南北,黄永全的家就在沱江的南岸。离沱江约50米外,有个小山包,古木参天,林子里面有栋传统式的小木房,周围砌有一道砖墙,临江开了个木槽门,双门紧闭,上面用粉笔写了两行字:“进屋先敲门,内有恶狗。”我们按照主人的指点进门。哪知,给我们开门的竟是黄永玉大师,他穿一套湘西民族服装,戴顶鸭舌帽,嘴里叼个黑木大烟斗,从烟味中闻出好像吸的是本地草烟。当他得知我们是老乡又是同行时,极为高兴。

“你们来采访沈从文的吧?”

“我们是既看沈老,也看黄老呀!”我马上插话。

“有沈老在场,我岂敢称老,最多也只能称个老黄呀?”他爽朗一笑,作了个欢迎手势,遂关上了槽门。

沈老与夫人张兆和鹤发童颜,满面堆笑,正坐在绿树掩映的禾场上喝茶聊天,经黄大师介绍后,我们便与沈老交谈起来。黄老亲自给我们每人沏了一杯古丈名茶,对我们说:“你们知道吗?沈老已是84岁高龄的人了,你们谈话最好在一小时之内。”说罢对我望了一眼,又叼起大烟斗,含笑离开,干他的事情去了。

沈老是喜爱文学后辈的,这天他的兴致特浓,既谈了他的创作生涯,又谈了当地的风土人情,还谈了他与丁玲青年时代的一段情缘。不觉已过了两个小时。黄老给我们添茶时问:“今天谈得怎么样?”

“获益匪浅,可惜时间太短。”宋梧刚说,“要是再有一个小时就好了。”

黄大师说:“你们别骗我,我是放宽了尺码的,你们的谈话早过了两个小时啊!”一句话说得大家都笑了。

我们正要采访黄大师时,他的弟弟来了,说县委有要事与他相商。

原来,黄大师的几个弟兄,一个在安徽,也是个有名气的画家;一个在凤凰县委工作,叫永全。黄大师给凤凰县委赠送了一部小车,他本人除回家用一下外,其余时间都归当地政府使用。我们没机会与黄老交谈,感到不足,只好抓住黄老的亲人不放。从他亲人口中得知这位画坛奇人出身极不平凡。

黄大师出生于凤凰城内一个土家族家庭,12岁刚读完小学便离家出走,闯荡江湖。他凭自己的艰苦劳动和聪明才智,一面做工,一面苦读,自学美术,苦研绘画技巧。后来他跟随着一位亲戚,流落到香港。年仅16岁的黄永玉开始为香港一家报纸搞插图和刊图设计,且一举成功。他擅长版画、中国画。1953年春,他从香港回到北京供职于中央美术学院,历任讲师、副教授、教授、中国美协常务理事、副主席。此时,他已是大名鼎鼎、蜚声中外的大画家了。黄永玉是多面手,他的书法、诗歌、小说、散文均造诣很深。

尔后的日子内,我总是密切地注视黄大师和他的作品及动态。

1985年8月13日,这是我一生中最得意的日子。黄大师携夫人旅游武陵源。因为我是景区开发人,又是《索溪》刊物的主编,这天我去索溪峪采访,恰好黄老游了张家界林场,兴致勃勃来到索溪峪第一招待所,正在一个大堰塘中垂钓。这天黄老着一身普通的灰色夹克,头戴玄色呢绒鸭舌帽,嘴叼上次见面的那个大烟斗,全神贯注于塘中,任烟斗中的烟雾袅袅飞腾。

我们是第二次会面,已是老朋友了,一杯清茶引出了他滔滔不绝的话语。应当承认,这样一位大师级的画家,又有超乎寻常人的独特的天赋,而他却丝毫没有标榜自己,只说他的成功完全是靠自己的刻苦与勤奋。他做过瓷器工人,当过中小学教员、编辑、记者,在剧团里干过美工。他说剧团本来要他当演员,经过两个月的排练之后,上台时,他却一句台词也说不出来,团长生气了。他说:“我拉拉幕布总行吧!”团长说:“不,你的画很不错,给我们做美工吧!”他说:“幸亏团长让我干了这个美术职业,要不现在我还不知干什么呢?说不定仍在拉幕布。”

“现在不用手拉幕了?”我插了一句。

二人大笑。他手中的大烟斗也跳动起来。

谈兴正浓之时,索溪峪管理处卓处长进来向黄老讨教,要他谈两个问题:一是如何让索溪峪走向世界;二是人生如何成就一项事业?黄大师是个典型的湘西人性格,一向豪爽、豁达、坦荡、幽默。他首先就第一个问题谈了个人看法。他说:“武陵源的风景可说是世界之最,那么服务设施、质量也应该相适应配套,现在某些游览区只注重收费,不为游客着想,特别是有些人不讲文明、不讲礼貌,即便你再美也会失去魅力的。”

他磕了磕烟灰,让烟斗在手中玩弄一番后,又继续装上烟,飘起一串串烟雾。

当他谈到第二个问题时,首先从自己的经历入题。他说,我是从木刻画升华的。抗战时期,我东跑西奔,结识了许多社会朋友。在那个时候文艺界学木刻艺术是唯一出路,鲁迅早有提倡,我是积极响应的一个。他真诚地告诉我和卓处长,想干好一件事,要具备三个重要条件:一是要有点专业基础,而且要抱住不放,这是起码的因素;二是做人要过得去,除了自己好好做人外,对别人也要好一点,要不,与人之间的相互障碍就逾越不过去;三是要会寻找机会,这机会就是时机,稍纵即逝,你若抓不住,天大的本事也是枉然。

谈得卓处长连连点头,我心中说,真是闻君一席语,胜读十年书。

当黄大师正起身时,卓处长提出要他为索溪峪留点墨宝,顺便还要他为《索溪》期刊题写刊名,他满口答应了。服务员取出宣纸、笔墨。只见他口含烟斗,右手挥毫,笔飞墨舞,潇洒自如,苍劲有力,令人拍手叫绝。

现在,黄永玉虽然离开我们了,但他的音容笑貌和他的那个神奇的大烟斗却时常浮现在我的眼前。

责编:刘瀚潞

一审:曾衡林

二审:曹辉

三审:杨又华

来源:湖南日报·新湖南客户端

版权作品,未经授权严禁转载。湖湘情怀,党媒立场,登录华声在线官网www.voc.com.cn或“新湖南”客户端,领先一步获取权威资讯。转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号