湖南文联 2025-07-21 12:56:16

用水墨耕耘时代风华——康移风的艺术实践

文|蒋蒲英

康移风的作品胜在主题和内容,他擅长发现独属于这个时代的山河风物,因此他的山水画作品不仅是画家对社会的深情回馈,更是一次生命轨迹与时代记忆的双向观照。康移风在宣纸的阡陌间耕耘所呈现的时代风华,是对水墨精神最有力的当代诠释。他行走三湘大地,饱游饫看,身即取之,用极富时代意义的笔墨语言,将人民形象置于历史画卷之中,完成了对传统文人画价值体系的结构性转换。他的作品线条厚实,骨干坚挺,根基稳固,具有强烈的先锋和探索的意识,颜色深沉,充满象征隐喻的意味。孟子云:“我善养吾浩然之气……其为气也,至大至刚,以直养而无害,则塞于天地之间。”康移风的作品,一种至大至刚的“气”支撑着整个画面,给人一种崇高伟大、雄浑劲健的美感。“慷慨以任气,磊落以使才”的风骨,是对汉魏雄浑审美的致敬!山水画山高千寻,走风连云,人物画行神如空,行气如虹,呈现健康浑厚向上向善的气势,展现了时代豪迈阔大的胸襟和气度。

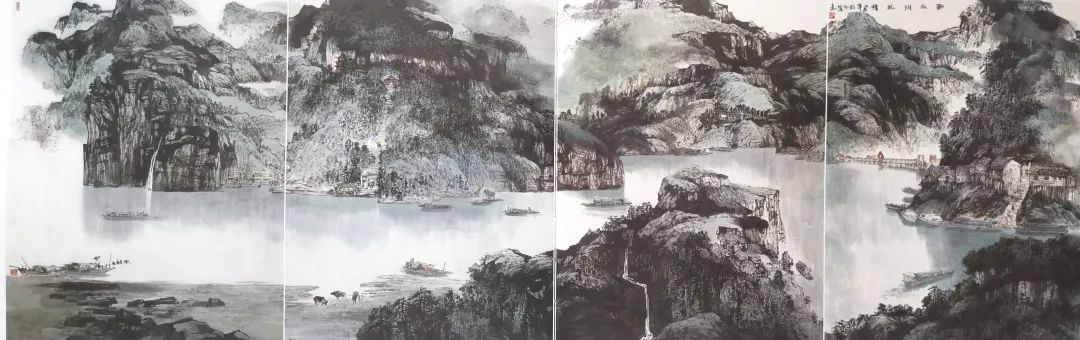

岳阳城陵矶码头 240㎝x375㎝ 2021年

在山水画创作中,他运用厚重的线条大胆皴擦出山形水势,又以细密的线条勾勒细节,墨色在水的渗化下幻化出超越视觉真实的心理色彩。张彦远在《历代名画记》中强调的“意存笔先,画尽意在”。色彩是最直观的“意”,激发观者自然而然的联想。《秋韵夜郎谷》树上朝露折射霞光的淡青让高崖深峡云飞山动,彰显自然伟力;长卷《千里湘江图》江水浊浪反射云彩的变化是湘江沿岸摇曳的风情;《城陵矶码头》江雾中机械臂若隐若现的磨损是繁忙的缩影;《老村落》逼仄的石板路映衬着昏暗灯光,显示村民流失后的寂寥;巨幅制作《大唐中兴颂》中耀眼的明黄叙说着大唐盛世辉煌与不朽,士子、士兵呈现的士气,化作治乱兴衰的注解。康移风没有停留在传统山水画的萧疏意境,而是将水墨语言推向现实生活的激流。他将现实生活、历史事件、生产场景中最让人印象深刻的颜色进行提炼升华,建立颜色与人的心理的合理联系,并在创作中逐渐形成稳定的对应关系,期待与观众产生最深层的情感共鸣。“江碧鸟逾白,山青花欲燃”,跳跃的心理颜色在大面积的墨色中,更容易让人印象深刻,记忆犹深。在《岁月》里,他用涨墨法晕染出树木年轮的质感,以留白表现老树树枝水汽蒸腾的温湿,点缀动感十足的朱红色块,表达岁月不朽的光芒,让观众在千年水墨与当代艺术语言对话中领略生命的顽强。

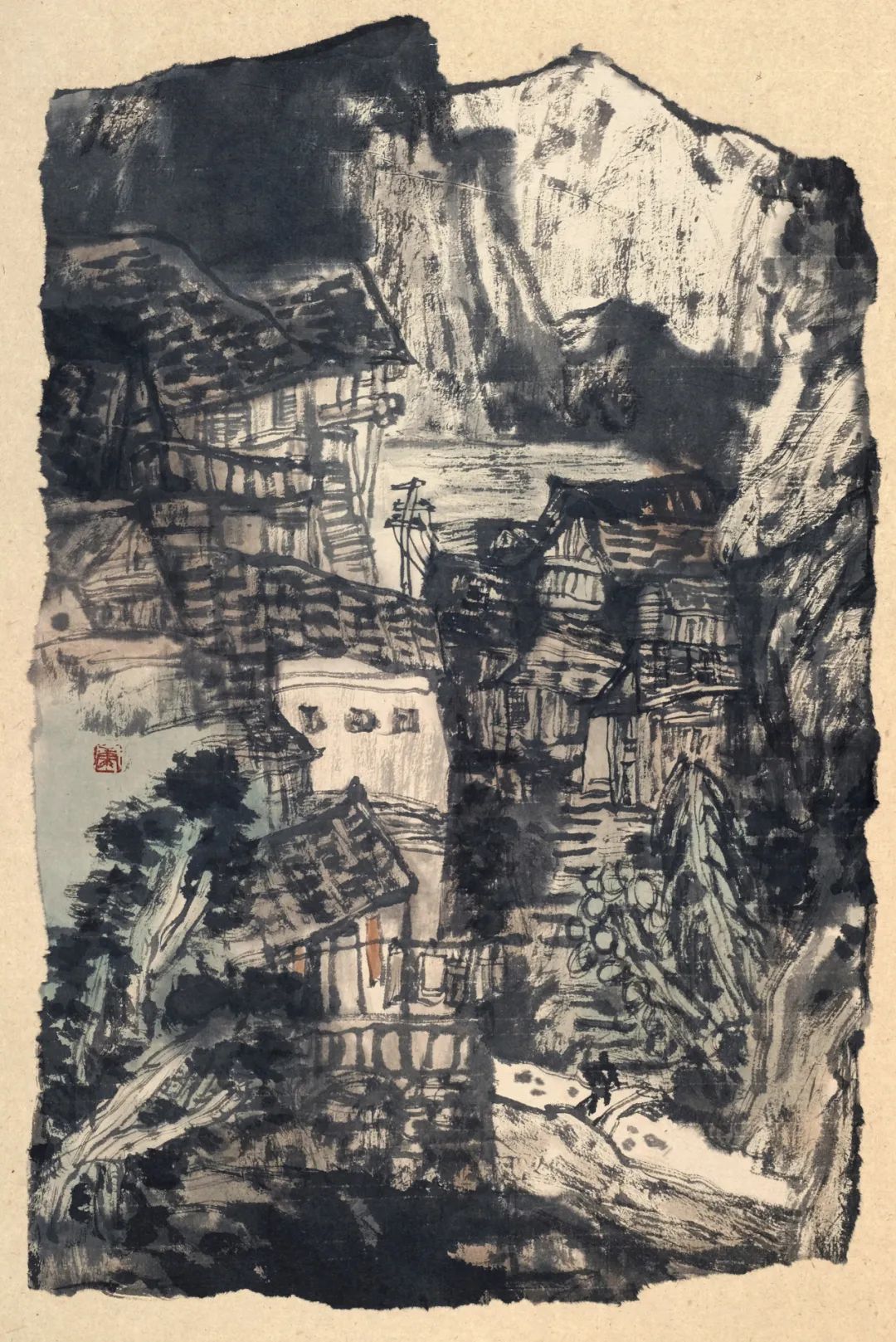

老村落 80㎝x60㎝ 2022年

基于对水墨本质的深刻理解,将自然现象与文化符号建立一种象征关系,展示对传统文化的深刻思考。其独特的韵味、深沉的情怀与深刻的精神向度,为观众呈现现代社会多彩生活画卷的同时,有对重大历史事件的深情回眸,也有对文化典故的深度解读,还有对文化符号的现代转化。思考的力量震撼人心!思想的高度决定艺术的深度,引发对乡土与生态、传统与现代的重新审视。比如他的山水画中的路,山环水抱,径路分明,有的路被树林半遮,露出层层阶梯;有的路被巨石横断,通过植被提示路的走向;有的路被坡陇掩映,用人物点缀其中;有的路在房屋附近,用院落等场景搭配。作品里的路是“山重水复疑无路,柳暗花明又一村的路”的希望星火,又是“莫愁前路无知己”的信心馈赠,还是“行路难,行路难。多歧路,今安在?”的探索之旅,更是“路漫漫其修远兮”的真理追求!他将路的各种文化表征一一述说,既是作者“冲波逆折之回川”的人生写照,也是他对水墨艺术不断探求的心路历程的回望。他提取文人画的亭、湖、溪、桥等诸多文化符号,将它们转化为现代生活的模式进行描写,为文人画注入了“源头活水”。不仅如此,他在构图、留白、皴擦、枯墨等传统技法运用上,不断推陈出新,他的画本身就成为一种文化符号,形成鲜明个人艺术面貌。特别值得一提的是《酉水河风情》八尺巨制的独特处理:画家用湿笔点染出细雨迷蒙,却在画面中央留出一汪清水,这种“计白当黑”的传统智慧,被转化为对自然伟力的现代礼赞。在《高山流水》《岳阳城陵矶码头》等作品中,画家采用“上不留天,下不留边”的满构图,采用长卷或联图,山峰拔地而起,尽显磅礴之势;山体以浓墨皴擦,干湿交融间透出苍郁浑厚;前景则以枯笔疾扫,疏朗笔触中蕴含刚健骨力。群山之间,瀑布飞流,云气缭绕,静水流深,水波不兴。江流婉转,云海缭绕,江山壮丽,岁月静好。

湘西古苗寨 30㎝x40㎝ 2015年

酉水河风情(国画) 160×496㎝ 2017年

在这个图像狂欢的时代,康移风先生的艺术实践犹如一剂清凉散。他用水墨重建了艺术与生活的脐带连接,让被“有图有真相”的逻辑固化的视觉重新获得温度与质感,既能让观众感受传统水墨画的无穷魅力,又有现代生活的激情澎湃。历史会记住这些画面,它们既是时代的切片,也是永恒的艺术星图,指引着中国水墨在当代语境中生长的方向。

来源:中国文化报

责编:周听听

一审:周听听

二审:蒋茜

三审:周韬

来源:湖南文联

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号