徐颖 岳阳日报·客户端 2025-07-21 09:55:35

——探寻云溪大矶头和铜鼓山

徐 颖

长江奔流至岳阳云溪段,江面既豁然开阔又暗藏玄机。在这片被江水浸润的土地上,大矶头与铜鼓山遗址如两位沉默的老者,守望着江潮起落,也守护着跨越三千年的文明密码。作为全国重点文物保护单位,它们不仅是岳阳“国宝矩阵”中的璀璨双子星,更在当代文化传承中焕发新生,成为解码长江文明的重要锁钥。

七月中旬,顶着盛夏的暑热,笔者来到长江南岸云溪大矶头和铜鼓山遗址,探寻穿越千年时光的江韵遗章,将如何焕发新颜?

大矶头 江涛里凝固的清末航运史诗

站在长江南岸的马鞍山顶,盛夏的江风裹挟着水汽扑面而来。

大矶头遗址位于云溪区陆城镇白泥湖村马鞍山西北面。站在马鞍山,可清晰望见大矶头花岗岩条石垒砌的三层平台向江心延伸,石缝间斑驳的青苔与篙眼里的锈痕无声诉说着时光的沉淀。

此次同行的是在云溪区从事文物保护工作25载的罗丹,大矶头遗址每一块石头、每一段历史、每一处改变,她都如数家珍。

“大矶头是长江中下游水道上唯一保存完好的、利用自然山体和礁石修筑起来的人工矶头,具有较高的防洪价值、科技价值和历史价值。2013年3月,国务院将其核定公布为第七批全国重点文物保护单位。2017年6月,‘万里茶道’9省区联合申遗办将其列入‘万里茶道’遗产点正式名单。2025年4月,入选湖南省首批水利工程遗产名录。”大矶头的历史在罗丹的讲述中夹杂着江风娓娓道来……

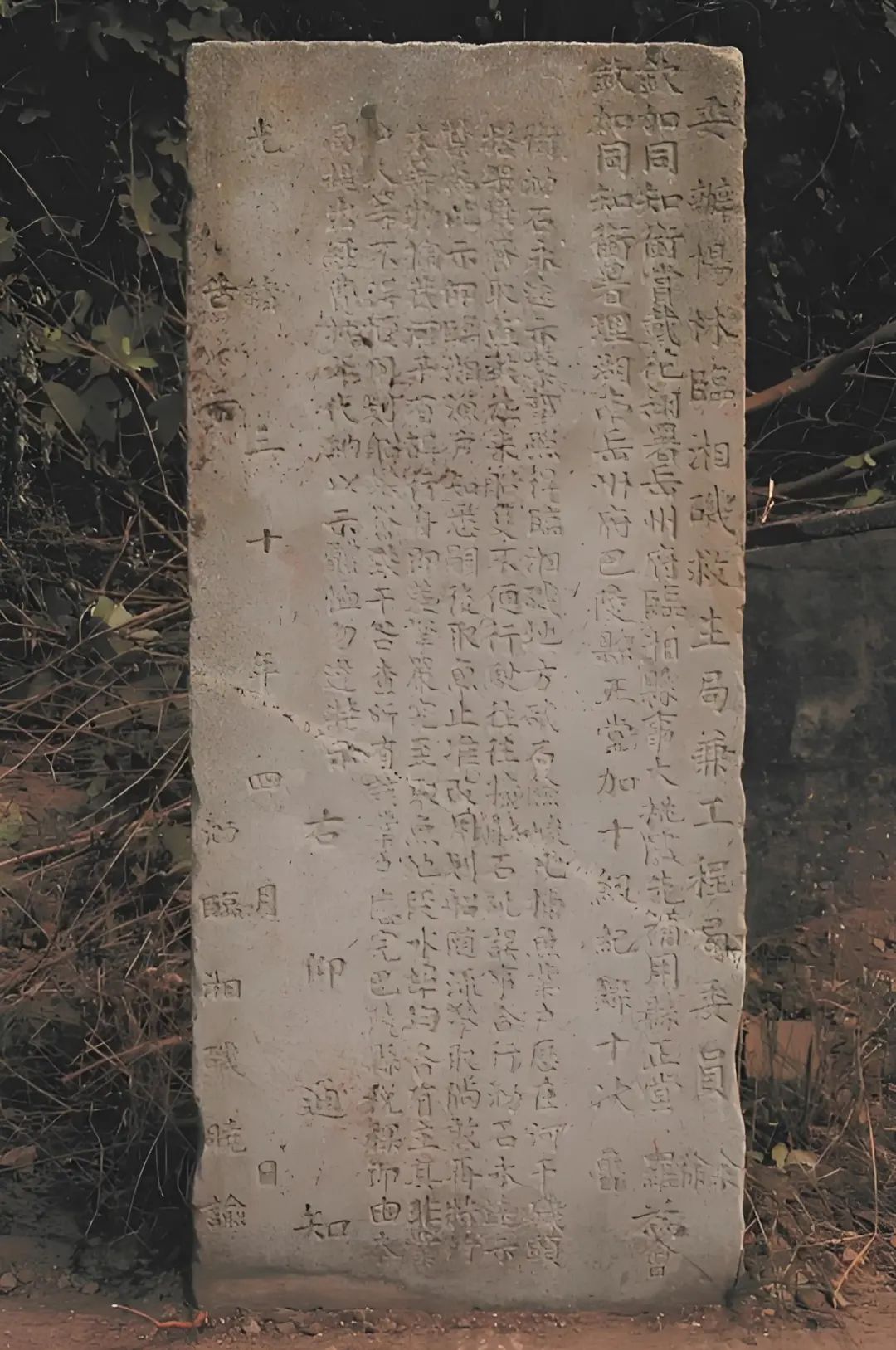

大矶头靠山一侧,矗立着一块光绪三十年所立的石碑。碑上记载,大矶头始建于光绪五年(1879年),历经二十五载,于光绪三十年(1904年)竣工。

大矶头雄踞南岸,依马鞍山用花岗岩条石围砌,磊出个三层弧形的大石壁,傲视江面;朝西的条石石面,雕刻有三条各约一米多长的蜈蚣浮雕,似镇龙化吉;石壁顶端围建石栏杆,石礅上雕砌石狮,似护岸守堤。史料记载,大矶头有四百五十米纤路,六千块垒砌条石,铺平坎坷,连通古今,万里长江第一矶的美名远播。

“以前大矶头被杂草掩盖,从2020年开始进行全面保护性修缮,三级石阶、踏步平台和遗址边坡全部焕然一新。周末和节假日来拍照的游客和年轻人,比当年跑船的还多。”站在修复后的观景平台上,六旬村民张爹指着江面对比。

这场历时两年的修缮,遵循“最小干预”原则:用传统技法修补松动的条石,清除覆盖在浮雕上的青苔,却刻意保留并修缮了那些船篙坑槽。“这些痕迹是活的历史,不能为了‘美观’磨灭。”罗丹指着一处修缮后的岩石说,工匠们甚至找到了当年采石场的同款花岗岩,确保修补材料与原物“血脉相通”。

修缮后的大矶头,加之用最新技术建立的3D模型,已成为“长江文化研学线”的核心站点。附近的村民茶余饭后经常热心地为前来研学的学生用方言讲述这里的历史和故事,总能吸引不少游客围观。

铜鼓山 陶片里沉潜的商朝南渡密码

铜鼓山的午后,阳光穿过樟树林,夏风轻拂,依稀带来了远古青铜和陶片的气息。山间灌木郁郁葱葱,隐约可见矮峰怪石,坚硬的崖石面壁江畔。

位于白泥湖村长江东南岸的铜鼓山与大矶头相距不远。临江而立,仿佛可以望见长江自三峡汹涌而来,一路穿过荆江,气势磅礴地奔腾到此地时,江面却突然变窄。马鞍山与对岸的杨林山对峙,如两道天然屏障,将江水紧紧挤压,形成一处极为关键的卡口,这里历来是兵家激烈争夺的战略要地。古人看准了其险要,于上游两百米处筑一个高土堆筑城。

“江之右岸,有城陵山,山有故城……”有专家根据北魏郦道元《水经注》关于彭城的记述,再用排除法推断出,这一处堆土,就是今日铜鼓山遗址,面积达6.31万平方米,是长江以南时代最早的一处属于盘龙城类型的商代早期文化遗址,2013年被国务院公布为第七批全国重点文物保护单位。铜鼓山遗址也是岳阳最古老的城——彭城。

这一推断并非毫无根据,近年来出土的青铜鼎、陶器等文物便是有力证据。在那个刀光剑影的时代,祖先早已告别石器时代,跨入青铜时代。往历史源头上溯,这里是中原商人进入湖南的第一站,是以水为池的商代古城。这也推翻了“商文化不过江”的论断,将云溪的历史拉到3400年前,极大地改写了大家对古代文明传播与发展的认知。

随着文化旅游的兴起,越来越多的人来到这里,感受历史的魅力。当地政府和相关部门,加大了文物保护力度,制定了一系列保护措施,确保遗址完整性和真实性。

“看,这是用3D打印还原的青铜鼎,好像能用手触摸到历史的纹路。”云溪文旅正探索用数字化手段让文物“活”起来,如扫描陶片二维码,能看到它在商代陶器作坊的制作流程;戴上VR眼镜,可“穿越”到商代看先民们制作青铜器、祭祀天地等。

双遗共鸣 长江文明的当代回响

在陆城镇文化站的地图上,大矶头与铜鼓山相距仅三公里,却隔着两千多年的时光。人们不禁会思考,商代的铜鼓山是否已是长江渡口?而清代的大矶头,是否延续了这里的航运基因?

不少研究表明:铜鼓山在商代长江水运中占据重要地位,可以推测大矶头则是这一功能在明清时期的升级版本,两者都是长江文明“通江达海”特质的体现,只是载体从独木舟变成了商船。

长江文明的延续性,在当地民俗中可见一斑。每年端午,不少村民和渔民依然会带着粽子和米酒来到大矶头,祭拜江神。而铜鼓山脚下的新设村,老人至今会讲“铜鼓镇妖”的故事——这与商代祭祀文化的精神内核,竟有着奇妙的呼应。

大矶头修缮后,游客量不断增长的同时,文物本体仍保持完好。陆城的村民和村干部自愿充当起了保护员和宣传员,其中不少年轻人也踊跃加入,如陆逊社区和陆城村工作的年轻人樊叶晋、贺欣怡等,新鲜血液的注入让人感受到云溪文旅发展迸发的蓬勃生机。

此行让我们备受感动的是陆城镇香铺村党总支书助理、1999年的姑娘杜映璧,她是去年考到村里来的选调生,自告奋勇充当云溪文旅“推荐官”。她冒着酷暑毫无怨言地放弃午休时间,给我们当起义务讲解员,汗水浸透了她的衣服,依然耐心地为我们答疑解惑。

最好的保护是让人们理解它的价值。当地正尝试“文化+”模式,将大矶头的蜈蚣浮雕图案融入文创产品,把铜鼓山的陶器纹样印在民宿墙绘上,当遗址元素走进日常生活,保护就成了大家的自觉。

从铜鼓山到大矶头,千古兴亡多少事?如今,国家文物部门已审批通过,启动铜鼓山遗址边坡防护工程,坚持保护第一,加强管理,挖掘价值,有效利用,让文物“活”起来。云溪区还有一个更大的构想,将以此为原点,建设大矶头和铜鼓山遗址生态公园,串起这一段长江的历史传奇,有望成为长江国家公园的一部分。

暮色中的长江,将大矶头与铜鼓山的剪影拉得很长。前者的石缝里,新生的草木在风中摇曳;后者的土层下,未知的文明密码仍在等待破译。从商代青铜的微光到清代石矶的涛声,从考古铲下的惊喜到文旅融合的新生,这两处国保单位的“新颜”,不仅是物理形态的焕新,更是文明生命力的延续。

离开时回望,晚霞中奔腾不息的江水好像在诉说:所谓“国保新颜”并非让“旧物镀金”,而是让沉睡的历史,在当代找到继续呼吸的方式。而我们,都是这场千年对话的倾听者与传承者。

责编:吴天琦

一审:吴天琦

二审:徐典波

三审:姜鸿丽

来源:岳阳日报·客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号