湖南日报·新湖南客户端 2025-07-19 08:38:24

文|施俊杰

陈思诚监制的电影《恶意》围绕医院双人坠楼案展开,融合网络暴力、媒体伦理等当下热门话题,试图打造一部既有娱乐性又具社会深度的作品。不过,从实际呈现来看,影片在逻辑构建、人物塑造与主题表达等方面仍存有提升空间。

在悬疑电影中,反转是一把双刃剑,运用得当能让观众拍案叫绝,反之则会使剧情千疮百孔,让观众摸不着头脑。《恶意》在反转处理上略显刻意,部分情节的连贯性有待加强。从案件本身来看,警方的调查过程存在一些细节上的疏漏。在关键的坠楼案中,诸多重要线索被遗漏或出现的时机不合理。至关重要的监控录像,在案件初期被警方遗漏,而后续剧情的推动又极大程度上依赖一段“摄像机正对病床”的巧合自拍。人物行为逻辑的铺陈也存在不足,尤茜前一秒还是为女儿倾尽所有、坚韧不拔的抗癌母亲,下一秒仅仅因为得知女儿存活率仅5%,就突然有了杀女的念头。前期铺垫较为薄弱,导致人物动机的可信度下降,角色失去了内在的一致性和可信度,沦为随意摆弄的工具人。整体而言,影片的部分反转更多服务于即时的戏剧效果,缺乏足够的故事根基与动机支撑。

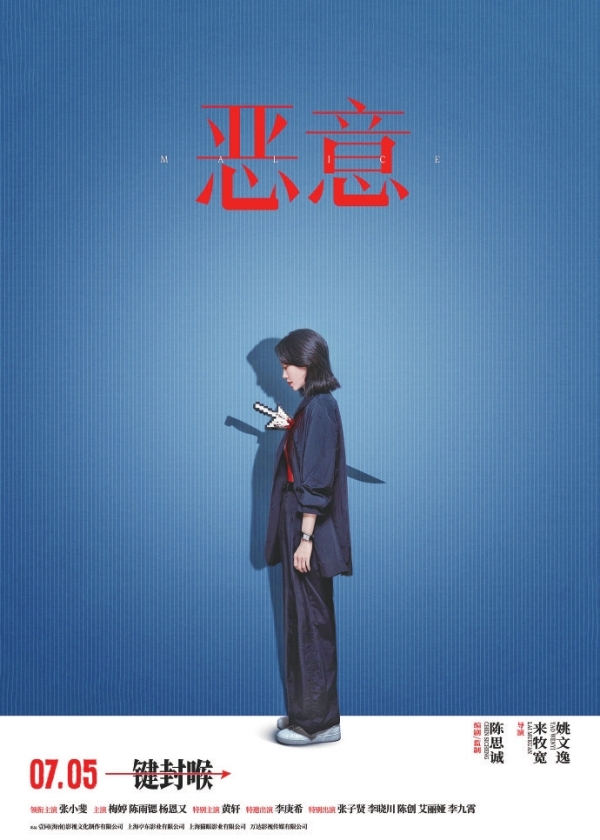

电影《恶意》海报。

电影《恶意》海报。

电影作为一种艺术表达形式,对社会现象和人物形象的呈现应当具有一定的深度和客观性。然而《恶意》在刻画网民形象时,更多聚焦于网络讨论中的非理性一面。他们如同闻到血腥味的鲨鱼,蜂拥而上,仅凭碎片化的信息就对当事人进行口诛笔伐。在护士李悦被怀疑是凶手时,网民们仅凭她被曝光的文身、酒吧照片等私人生活片段,就不假思索地将她定性为“恶女”,俨然是一群乌合之众。这种刻画虽反映了网络舆论中的某些现象,但相对单一,将复杂多样的网民群体简单粗暴地归为一类,忽略了现实中网民群体的多样性和理性声音的存在。这种相对片面的呈现,可能让观众难以感受到对现实群体的完整观照,也在一定程度上弱化了网络暴力背后复杂的社会和文化因素。在观看这样的电影时,观众很难从中看到对自身群体的尊重和客观呈现。

导演试图在电影的商业娱乐性与社会深度之间寻求平衡,但《恶意》对网络暴力主题的探讨却浅尝辄止,导致了深度与爽感都未能达到预期。从李悦到尤茜,她们在舆论的漩涡中苦苦挣扎,却无力反抗。这种对网络暴力破坏力的呈现,虽然具有一定的冲击力,但仅仅停留在表面的展示,缺乏对背后深层次原因的挖掘。电影没有深入探讨为什么网民会如此轻易地被煽动,媒体在其中又扮演了怎样复杂的角色,以及社会环境对这种现象的影响。叶攀在追求真相和迎合流量之间摇摆不定,她的行为反映了媒体行业在现实中的困境。然而,电影并没有对她的内心挣扎进行细腻的刻画,也没有对媒体行业的整体生态进行全面的剖析,只是简单地将她塑造成一个在道德边缘徘徊的人物形象,未能充分发挥这一角色在主题表达上的潜力。真相与暴力之间的关系,本应是电影深入探讨的核心。然而影片对网络暴力的批判更多停留在表面化呈现,未能触及问题的核心症结。它通过让叶攀以退网删号“扛下所有”,暗示个体良知是解药,却对算法推荐、平台责任、监管缺失等结构性症结避而不谈。当尤茜跳楼直播被投屏到课堂,学生如看真人秀般惊呼时,电影看似尖锐实则安全地控诉着“看客心理”——毕竟批判观众永远比批判权力更轻松。这种剥去痛感的社会批判,既满足猎奇,又避免触碰真正的病灶。

《恶意》有着吸引人的题材和强大的演员阵容,但在剧本创作、人物塑造和主题表达等方面仍有待加强:既想消费现实痛点的流量,又不敢深入肌理直面病灶;既关注人性的复杂,又把角色压扁成悬疑游戏的纸片人;既嘲笑网民盲从,又用粗暴的标签冒犯观众。影片的探索也反映出当下现实题材电影创作的共性难题——如何在娱乐性与思想性之间找到精准的平衡点。

湖南日报湘江副刊艺风版面投稿邮箱:whbml@163.com

征集:戏剧与影视、美术、音乐、书法、舞蹈、摄影、非遗等题材评论及散文。

责编:蔡矜宜

一审:周月桂

二审:曹辉

三审:杨又华

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号