湖南文联 2025-07-17 09:12:36

女性凝视下的英雄重塑——评彭晓玲《谭嗣同》中的理想人格与历史真实

文|胡宇

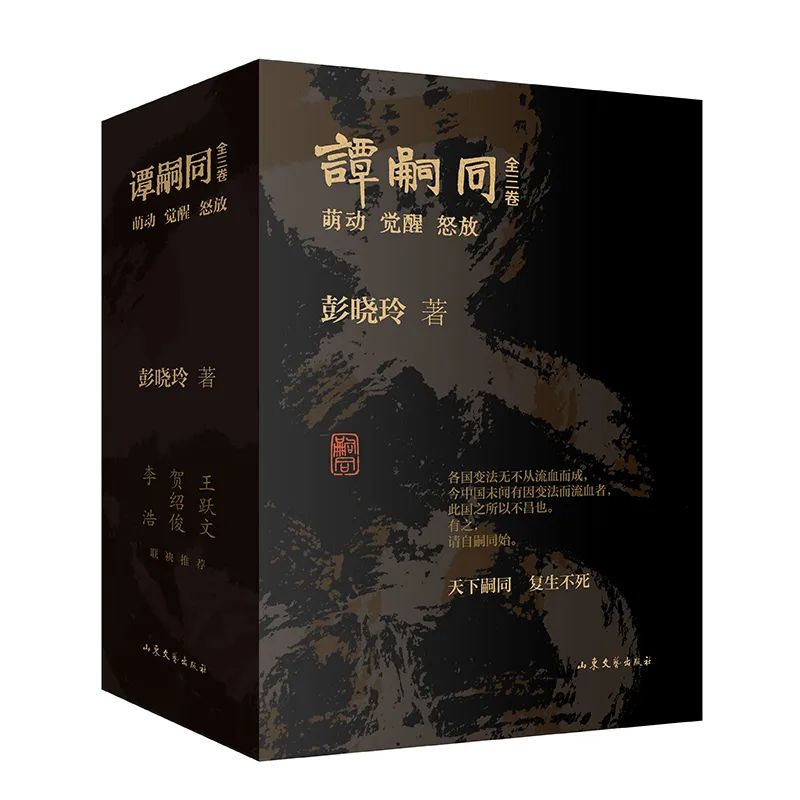

这个夏天,读完彭晓玲的新作《谭嗣同》,掩卷看窗外明丽的太阳,似乎也对迷雾之后的晚清历史有了清晰真实的了解。这部近百万字的巨著,以《萌动》《觉醒》《怒放》三卷,聚焦谭嗣同生命最后八年的精神成长,既是一部历史小说,亦是一部英雄史诗,读来令人喟然长叹。我好像看见那些曾经模糊的名字从书里走了出来,成为熟识的友人,我更被书中的谭嗣同深深迷住——一个被女性视角重新诠释的完美男性形象,一个在细节与考证中复活的维新志士,一个在优雅文笔下跃然纸上的鲜活灵魂。

一、女性视角下的“完美男人”

书中的谭嗣同,是“剑胆琴心”一词的生动具象,他骨相俊朗,英气勃发,诗文超群,琴技精湛,武艺高强,他胸怀天下,目光远大,既是刚毅勇猛、义无反顾的维新斗士,又是细腻的诗人、深情的丈夫、孝顺的儿子、真诚的朋友。

小说中,谭嗣同的“琴”与“剑”被反复书写,成为其人格的象征。第一卷《萌动》中,“得琴”与“斫琴”两章,细腻描绘了他对音乐的痴迷,琴声成为他排遣苦闷、寄托理想的载体。而“剑”则象征其侠义精神,如他与“大刀王五”的生死之交,以及面对死亡时的“我自横刀向天笑”的豪迈。这种文武双全的设定,使谭嗣同超越了历史人物的扁平化,成为一个更具魅力的文学形象。

然而,这种理想化是否削弱了人物的复杂性?彭晓玲似乎有意回避谭嗣同可能存在的性格缺陷,如他的激进、偏执,甚至某些政治主张的乌托邦色彩。她更倾向于将他塑造成一个“殉道者”,一个为理想献身的完美英雄。这种处理,固然增强了小说的感染力,但也可能让读者对历史人物的理解趋于单一。不过,从文学创作的角度看,这恰恰是女性作家对历史英雄的独特诠释——女性往往更关注人物的情感世界,而这也是一个作家的创作自由。

二、还原的现场与复活的历史

彭晓玲为写作《谭嗣同》,花费七年时间,足迹遍布全国二十多个城市,寻访谭嗣同的故居、交游地,甚至重走其当年的行迹。这种近乎考古式的写作态度,使小说在细节上达到了惊人的真实。 例如,书中对谭嗣同在上海活动的描写极为精细。他下榻的“长发客栈”、拜访的“格致书室”、与梁启超等人聚会的“一品香”西餐馆,均依据史料还原。甚至连谭嗣同与友人在“光绘楼照相馆”的合影,也被彭晓玲以文学笔法重现,让读者仿佛置身于1896年的上海租界。 这种细节的真实性,不仅体现在空间上,也渗透至人物的日常生活。

随手翻开书中一个场景:谭嗣同得知康有为到了上海,约了张通典一起去见他。两人入住在长发客栈,中午吃了面条喝茶后各自休息。“及至醒时,隐隐听得大自鸣钟已敲了五点,嗣同先自起来,令茶房唤一个剃头匠来,梳了发辫。见张通典也起床了,嗣同问道:伯纯兄,都晚饭时候了,你我先到时务报馆走走可好?”从这里即可看出,彭晓玲做了许多考据上的工作,如明清自鸣钟一般是12小时制,响五下即为早上五点或下午五点,而出门见客之前请剃头匠编发辫的细节也很有现场感。这类细节在书中俯首即拾。

书中的人物关系和情感纠葛,彭晓玲也是从大量书信、日记、地方志等史料中捕捉还原,如谭嗣同与父亲谭继洵的紧张关系、与妻子李闰的深情、与同窗唐才常的友谊等等,如此,人物的言行才生动鲜活,仿佛老照片通过AI活化运动起来了。

彭晓玲甚至虚构了一些生活场景,如谭嗣同与父亲的一次短暂和解,虽无直接史料佐证,却符合人物情感逻辑,使历史叙事更具温度。这种“以虚写实”的手法,使《谭嗣同》既非干瘪的传记,亦非天马行空的历史演义,而是在扎实研究基础上的文学再创造。

三、历史小说的诗性表达

彭晓玲的散文功底在《谭嗣同》中得到了充分展现。她的语言干净利落,既有古典白话的韵味,又不失现代小说的流畅,随手翻来,都能让人体会到文字的精微和美妙,静心的读者还能在阅读愉悦中体验到仪式感——面对优雅的文字,读者会不自觉要端庄肃容。

如书中写张通典综合分析一些信息,认为康有为虽有爱国之心,但奇思异想,行为乖张,恐走不远,提醒谭嗣同与之保持距离。“嗣同沉默了,张通典也不再言语,两人洗漱一番,便各自休息。嗣同久久不能入睡,先是琢磨张通典对康先生的评价,后来又想起白天梁启超和他吐苦水的事:汪氏兄弟越来越把报务纳入手中,连聘任人员也很少咨询他,他这个主笔不像是创办人,已沦为一台供稿机器。且穰公还对康先生的学说颇多讥讽,实在很难再如往昔般相处下去。嗣同止不住叹息起来,同为维新人士,为何不能和衷共济呢?也不知什么时候才能迷迷糊糊睡去。”

这类文字细腻又简洁,很是耐读。此外,彭晓玲善于运用象征与隐喻。如小说开篇的“葬兄”场景,阴郁压抑,暗示谭嗣同所处的时代氛围;而结尾处,谭嗣同应召进京,叙事戛然而止。谭嗣同浓墨重彩的“我自横刀向天笑”,彭晓玲竟然一个字也不写,我觉得她是不忍面对、不愿面对这恸天的悲痛,我好像看见她在书后深深饮泣的样子。这种留白手法,使小说在历史真实之外,更具诗性美感,给予读者巨大的想象空间。

总的来说,彭晓玲的《谭嗣同》并非传统意义上的历史小说,它不追求宏大叙事,而是聚焦于个体的精神成长;它不刻意渲染权谋斗争,而是以细腻笔触描绘人物的情感世界。这种写法,既是对谭嗣同的致敬,也是历史小说创作的一次突破。 作为读者,我们或许会质疑:谭嗣同是否真如书中所写那般完美?但作为文学作品,这种理想化恰恰赋予了历史人物新的生命力。彭晓玲以女性的敏感与学者的严谨,为我们呈现了一个既真实又诗意的谭嗣同——他不仅是晚清的维新志士,更是一个在时代洪流中坚守理想的“人”。 此时,盛夏的阳光炽烈,我相信《谭嗣同》的光芒,也会如谭嗣同的鲜血一般,长久地映照在历史的天空。

责编:周听听

一审:周听听

二审:蒋茜

三审:周韬

来源:湖南文联

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号