刘颖嘉 廖湘宜 向芷徴 湖南日报·新湖南客户端 2025-07-14 07:25:46

当鲁迅的经典回忆散文集《朝花夕拾》遇上自由不羁的拼贴诗创作,会碰撞出怎样的火花?7月11日,湖南师范大学教育科学学院一场别开生面的“共读一本书”实践课给出了精彩答案。活动巧妙融合了传统文本精读与先锋艺术形式,通过“书谜热身”、“文本深挖”、“情境演绎”、“书签寄情”及“拼贴解构”五大环节,引导学生深度走进经典,释放创意潜能,探索文学阅读与创作的无限可能。

实践团成员介绍课程内容

实践团成员介绍课程内容

活动伊始,一场“猜书谜”竞赛迅速点燃了课堂氛围。学生们分成小组,通过抢答形式竞猜精心设计的“emoji书谜”和“文字书谜”。从“孤岛求生廿八载,星期五是好伙伴”(《鲁滨孙漂流记》)到“豪门孤女爱上落魄表哥”(《红楼梦》),再到“皂荚树下蝉儿鸣,先生摇头念诗文”(《朝花夕拾》),一个个谜题不仅考验着学生的文学知识储备,更以趣味盎然的方式串联起中外经典名著,为深度解读《朝花夕拾》做了巧妙铺垫。

课堂聚焦核心文本《朝花夕拾》,在志愿者老师的引导下,师生一起深入剖析了《狗·猫·鼠》中对虚伪“正人君”的讽刺、《五猖会》里封建教育对童心的压抑、《阿长与<山海经>》中底层劳动者的质朴善良、《藤野先生》跨越国界的师生情谊以及《范爱农》展现的知识分子悲剧命运等名篇。

优胜同学演绎《阿长与〈山海经〉》片段场景

优胜同学演绎《阿长与〈山海经〉》片段场景

理解文本后,课堂进入高潮环节——情境演绎。优胜小组的学生们走上讲台,生动再现了《阿长与<山海经>》中长妈妈买书带来的震撼、《藤野先生》里严谨治学的感人瞬间以及《从百草园到三味书屋》中自由乐园与枯燥书塾的鲜明对比。鲜活的表演让文字跃出纸面,人物形象深入人心。

情感的沉淀需要载体。在“书签DIY”环节,学生们静心挑选《朝花夕拾》中触动心灵的句子,“单是周围的短短的泥墙根一带,就有无限趣味”“油蛉在这里低唱,蟋蟀们在这里弹琴”“她(阿长)确有伟大的神”……并将其精心书写、绘制于书签之上。这些亲手制作的书签,是学生与经典建立个人联结的独特信物。

同学在制作自己的书签

同学在制作自己的书签

本次活动的创新亮点在于引入“拼贴诗”创作,学生们化身“文字侦探”,打破常规思维限制,不再局限于书本本身。他们从《朝花夕拾》的文本中裁剪下零散的词语、短句,甚至结合药品说明书、歌词片段、废弃报刊等“二次元文字”,进行大胆的解构与重组。通过拼贴、遮盖(遮光诗)等手法,使鲁迅笔下的意象与情感被赋予了全新的解读和表达。

一位参与创作的学生说:“把‘百草园’的‘碧绿菜畦’和药品说明书上的‘每日剂量’拼在一起,产生了一种奇妙的关于生命力的联想,这过程本身就充满诗意和自由。”

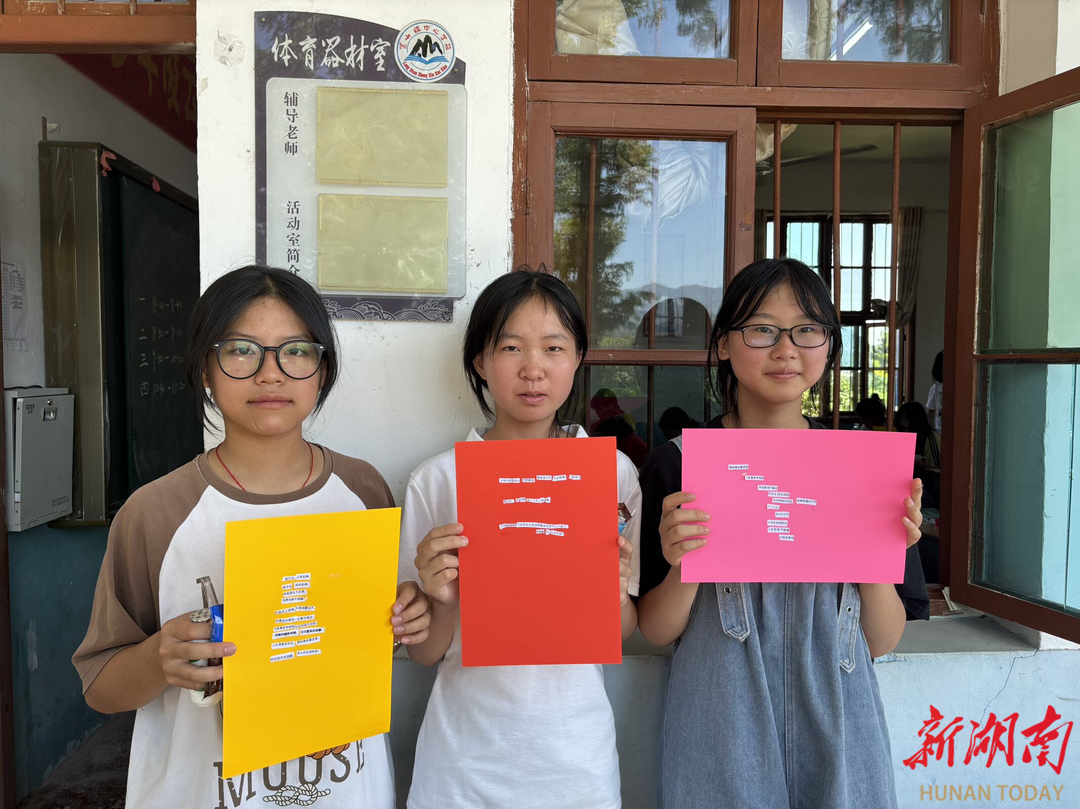

同学展示拼贴诗

同学展示拼贴诗

“这次‘共读一本书’活动,核心是打破传统阅读课的单一模式。”活动指导老师阐释设计理念,“书谜是‘解构’书名的趣味游戏,情景剧是‘重构’文本的立体解读,拼贴诗则是更深层的‘文字解构与意义重建’。我们希望通过文学与视觉艺术的跨学科融合,让学生不仅理解鲁迅笔下那个时代与人物,更能激活他们自身的感受力与创造力。就像拼贴诗倡导的——‘别给自己设限’,在应试教育的框架下,我们鼓励学生成为‘对自由的、浪漫的、诗意的人’,拥有独立的思想和灵魂。”

从趣味盎然的书谜竞猜到深度沉浸的文本剖析,从生动传神的情境演绎到寄托情思的书签制作,再到打破常规的拼贴诗创作,这场围绕《朝花夕拾》展开的’“共读一本书”活动,成功地将经典阅读转化为一场充满活力、深度与创意的探索之旅,为高校人文课程的创新实践提供了生动案例。

责编:周秋红

一审:蒋诗雨

二审:余蓉

三审:杨又华

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号