科教新报 2025-07-13 21:26:27

科教新报·新湖南客户端记者 曾玺凡 通讯员 向伟 夏云

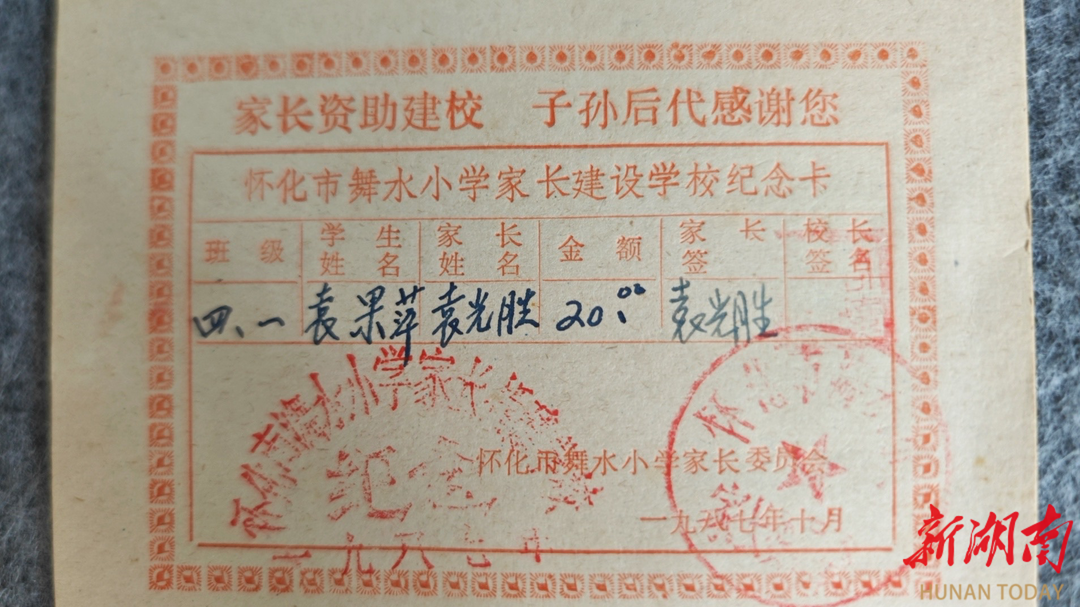

斑驳的纸片上,“家长资助建校 子孙后代感谢您”两行字力透纸背,落款处“怀化市舞(今写作'㵲')水小学”的印章鲜红如昨。

近日,曾在怀化市鹤城区㵲水小学就读的袁果萍女士擦拭着父亲珍藏37年的纪念卡,指尖划过“1987年捐助20元”等字迹,用手机翻拍纪念卡后发到了朋友圈。这张掌心大小的纸片,瞬间唤醒了一段尘封的捐资助学往事。

上世纪80年代的㵲水小学,还蜗居在年久失修的平房里。“教室光线昏暗,连风扇都没有,更别说空调了。”当时就读于四年级的袁果萍记忆犹新。彼时正值1986年义务教育法实施初期,地方财政捉襟见肘,农村学校建设举步维艰。面对开裂的墙皮和拥挤的教室,时任校长唐小平带着教师踏上“化缘”之路。

20元意味着什么?在普通教师月薪不足40元、农民年收入仅数百元的年代,这笔钱相当于一个农村家庭出售70斤稻谷的所得。

当募捐倡议传到当地村民、外来务工者和机关干部耳中时,回应却出人意料—— “大部分家长都捐了款,为了孩子的教育,值得!”袁果萍的父亲袁光胜将几天劳作换来的20元投入捐款箱时,道出了无数家长的心声。

从党政机关到国有企业,从教师到菜农,涓涓细流终汇成海。教师们甚至集资购置计算机(相当于当时近三个月工资),建起怀化首个小学计算机教室;社会各界与省教育厅支持的百万元资金,让五层教学楼拔地而起,取代了危旧的平房。那张轻薄的纪念卡,成为这段全民兴教史诗的见证。

走进今日舞水路289号,恢宏建筑群与现代化运动场相映生辉,37年前栽下的教育之树,已结出累累硕果。

从1987年仅800名学生,发展为最高峰时近4000名在校学子的教育明珠,教学品质稳居全市前列。

“能够延续172年办学史,正因教育始终是全社会的心之所系。”学校党总支书记刘建华感慨道。从钟毓书院(1853年创立)的琅琅书声,到如今全国绿色学校的气象,变化的是设施:2000年建起全市首个高标准塑胶运动场,128名教师中本科以上学历占比超90%;不变的却是初心——那张纪念卡承载的全民重教精神,仍在新时代奔涌。

责编:曾玺凡

一审:曾玺凡

二审:陈暑艳

三审:黄维

来源:科教新报

版权作品,未经授权严禁转载。湖湘情怀,党媒立场,登录华声在线官网www.voc.com.cn或“新湖南”客户端,领先一步获取权威资讯。转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号