2025-07-13 17:13:42

©Melanie Parke

©Melanie Parke 校园里的蜀葵

校园里的蜀葵 张莉老师和书评团成员在2025年夏季书单会上

张莉老师和书评团成员在2025年夏季书单会上一直以来,持微火者·女性文学好书榜团队的成员们认真对待每一本书,通过共读,我们在不断地确认这份书单的美学标准,在反复磨合中,我们团队年轻人的审美趣味也逐渐达成审美共识——那些新鲜的、锐利的、精准捕捉到我们当下生活经验的文学作品更能凝聚起青年一代的情感共鸣。

在这个夏日,“持微火者·女性文学好书榜”2025年夏季书单如约与大家见面。本季书单包含12部华语原创好书和7部国外翻译类好书,并特别推荐近期出版的2部女性文学好书,希望朋友们喜欢。

持微火者·2025年女性文学好书榜

夏季书单

○华语原创好书○

01

《玲珑塔》

苏枕书 著

北京联合出版公司

2025年3月版

“窗外是阔大永恒的山河,群鸟低低掠过原野,她的心变得无限轻盈,仿佛寄托在鸟的身上,感受到风的凉意与力度,这一瞬樊笼消失了,她早已消失在繁华的世界。”

推荐人

胡诗杨

北京师范大学中国现当代文学专业2022级硕士研究生

推荐语

《玲珑塔》是80后作家苏枕书的最新小说集,收录了她近年来的7篇中短篇小说。无论是在学术体制内浮沉的女博士和女“青椒”,还是才华不被世人认可的清朝女子,或是郁郁不得志的昆曲女演员,她们看似拥有令人倾羡的光环,却受困于制度和家庭的樊笼。苏枕书以鲜明的女性意识,踏入了知识女性生命中混沌幽暗的空间,关怀她们在婚育选择与晋升窄路之间、社会的时钟与自己的沙漏之间踟蹰的处境。小说集《玲珑塔》戳穿了玲珑华美的谎言,抖落了带有灰度的真相,从而窥见世情冷暖之中女性的隐形困境。

苏枕书的写作切中了时代情绪,以智性、反讽的叙述语调反思社会制度、性别传统对于知识女性的规训,同时也将这些性别议题放置在新媒体的语境中,倾听女性的声音在当下传来的回响。作者敏锐捕捉到了现实生存压力之下女性日复一日劳作的耗竭心理、如密网般无处遁形的压力,以及隐秘而无所不在的焦虑情绪。尽管理念与故事之间的天平偶有倾斜,但这份与时代短兵相接的写作立场与写作姿态颇具勇气,为女性写作注入了鲜活的时代气息。

02

《笔的重量》

默音 著

浙江文艺出版社

2025年3月版

“说到底,笔,无论是用于写作还是作画,既轻又重,因为当执笔者是女性,那上面往往还承载着生活的重量。”

推荐人

周梦熊

北京师范大学中国现当代文学专业2024级硕士研究生

推荐语

本书是默音的非虚构作品集,共收录四篇作品。在这本书中,默音梳理了樋口一叶、田村俊子、尾竹红吉、长沼智惠子、武田百合子等日本女作家的创作历程。她们之中,有的如樋口一叶挣扎于困顿,但仍怀文学理想;有的如武田百合子放下“丈夫的口述笔记员”身份,以随笔写作发出自己的声音。

作者以体贴的姿态深入女作家们的人生岁月,以翔实的资料铺陈勾勒从明治到昭和时期日本女性写作的脉络,在那些细碎的想象、困惑与评论背后,我们能清楚地看到女性之间对身体经验与人生际遇的感同身受,于是便能理解作者的那份情感:“我忍不住为那些曾经出色却终于湮没在时间中的女性感到惆怅,她们本该留下更多的痕迹。”这部作品正是为保留这些痕迹做出的努力,毕竟,她们克服了重重阻碍,承接了笔的重量,她们所写下的故事与情感也就具有了超越时间的光泽。在她们的文字中,我们仍能照见当下的自己。

03

《让美寻找美:凯迪克金奖绘本细读》

王帅乃 著

广东人民出版社

2025年4月版

“新生永远比沧桑更珍贵,比后者更接近崇高和永恒,这应该是儿童文学坚持的信念、坚守的价值。如果说成人文学总是要么肯定要么否定永恒的概念,那么儿童文学追求的则是‘比永恒多一天’,它是一种先承认永恒之崇高性继而否定永恒之崇高性的奇妙叠加态。”

推荐人

张馨月

北京师范大学文学院2021级本科生

推荐语

“在国内建立一个儿童文学的独立批评平台”是青年儿童文学研究者王帅乃的梦想。本书收录了19篇作者在“新京报书评周刊·小童书”专栏发表的专业儿童文学评论。作者秉承“为儿童、为文学、为人生、为民众”的批评原则,以绘本这一儿童文学的独特艺术形式作为一扇小窗,介绍文学流派、文化思想以及它们对当今世界的影响与对当下人生困惑的解答,带领读者一边将自身还原为孩童,以新鲜好奇的视角重新发现世界,一边扮演思辨的大人,读懂经典绘本中暗藏的“影子文本”,以期创造更好的世界。即使对儿童文学不熟悉的读者,读完本书,也能学会一种儿童文学认识世界的方式。

对儿童的爱,使冷战中的两极世界都“让路给小鸭子”,使代表世俗父权秩序制高点的国王为了女儿学会流泪和欣赏月亮,搭建起田园生活和现代生活和谐栖居的“小房子”,照见经典童话善良的精神底色中陈腐锈蚀的性别意识,让“猎熊文学”从内部自我瓦解,让“孤独且崇高”的树与“丰饶而麻木”的海教会我们追求永恒、接纳虚无、永远成长。为什么我们需要爱儿童?因为对儿童的爱,让我们自身必须努力发育出一颗美好的心灵,认识美、言说美和创造美。

04

《紫山》

孙惠芬 著

人民文学出版社/春风文艺出版社

2025年4月版

“每个人都是做茧的蚕,自个儿把自个儿缠在里边。但你要是认了,不委屈,总有一天你会变成神蛾飞出来。”

推荐人

张凌岚

北京师范大学中国现当代文学专业2024级博士

推荐语

《紫山》是作家孙惠芬最新出版的长篇小说,以辽南山区小峪沟村为背景,通过一场伦理悲剧切入中国乡村在现代化浪潮中的碰撞、裂变与重生。小说分为上下两卷——上卷名为《三个人》,讲述了农民汤立生因怀疑妻子冷小环与堂兄汤犁夫有染而服毒自杀,濒死前三人在峨上汤家的密闭空间内经历灵魂煎熬与因果回溯的故事。下卷《两个人》则在时间上跨越三十年,在空间上穿行大江南北,讲述了汤立生死后,冷小环与汤犁夫如何从道德审判中突围,在精神与物质生活的双重绝望中寻找救赎。

孙惠芬以意识流手法细密铺陈汤立生去世前三天三夜内众人的心理博弈,通过梦境、独白与记忆闪回,用宗教、传说和“疯人”等元素延宕却坚稳地推进命运在时代大潮变动中的降临。小说剖视人性中爱恨交织的深渊,同时穿插村民的流言蜚语与乡村礼俗。

《紫山》上卷沉滞压抑,下卷疏阔铿锵,孙惠芬在字里行间以冷峭的追索书写人性的种种面向,形成了对叙事节奏的把控。而小说里,冷小环与汤犁夫殊途同归的救赎证明了真正的超越始于直面,即使“命运不可以选择,但做什么样的人可以选择”。

05

《九重葛》

邵丽 著

北京十月文艺出版社

2025年5月版

“汤丹躺在洁净而干爽的被子里,心情一点一点地好起来。生活是好的,她周围的事物也是好的,她不爱谁也不恨谁,那一刻,她的心变得异常的纯净。黑夜像只宽宽大大的睡袍,将整个世界都覆载了,她在黑暗的拥裹里重新恢复成一个婴孩。”

推荐人

万小川

北京师范大学中国现当代文学专业2023级硕士研究生

推荐语

《九重葛》是邵丽最新出版的中短篇小说集,收录了六篇作品。作者观照着不同年龄段、不同身份的女性的生命形态,勾勒出女性生活的不同面向。书中人物或困守于县城的权力纠葛(《第四十圈》),或在婚姻围城中经历情感迷离(《寂寞的汤丹》《迷离》),或体味现代情感的异化(《礼拜六的快行列车》),或在自我封闭中探寻与世界对话的可能(《九重葛》),或叩问生命的意义(《圣诞玫瑰》)。在人际情感逐渐疏离的时代语境里,作者呈现了当代女性的精神困境。

作者善于抓取日常细节,通过对具体场景和微小瞬间的描摹,让那些被遮蔽的欲望得以显现。这使得其笔下的女性既带有朴实的生活质感,又闪烁着文学形象特有的精神光泽。也恰是这份扎根于日常的坚实土壤,孕育出人物真实而动人的生命力:在情爱、婚姻、事业与自我认同的夹缝间,她们如九重葛般“泼皮”,始终保持着向上生长的韧性。

06

《昆仑约定》

毕淑敏 著

人民文学出版社

2025年3月版

“郭换金只觉感受到的一切,和之前大不同。她孤零零站在天地间窄窄的一线里、方明白什么叫作幸存。雪风悲旋,苍穹四垂。”

推荐人

霍安琪

清华大学中文系2023级中国现当代文学博士研究生

推荐语

这是一部浩荡的长篇,小说以上世纪六七十年代的昆仑山高原的军旅生活为背景,讲述了戍边的青年战士在苦寒之地保家卫国的动人事迹,以及其间发生的荡气回肠的爱情、友情故事。

军旅题材的小说大多有很强烈的男性气质,然而《昆仑约定》却是从高原卫生部女兵班的视角出发,使读者结识了战争的另一面——一个包含了扎辫子、月经、妊娠等女性经验的战争故事。作者本人的医学知识也为这部小说提供了丰富、充实的专业细节。

小说语言流畅、情节紧凑,可读性很强。以血换血的誓约、病房里的神秘来客、悲怆的天葬、青年男女的荷尔蒙与如山的军纪……这些故事充满了传奇性,有着强烈的浪漫主义和理想主义情调,其崇高的风格也与小说本身所描写的那个年代相贴近。但也正是因为这种浪漫和崇高,小说在表现现实的深度方面稍显不足。

07

《感觉有点奢侈的事》

黄丽群 著

广西师范大学出版社

2025年4月版

“任何创作的发生根本,都不会是‘想讨世界的好’。而刚好相反。那是因胸中有不平的风雷,抵触的气压,偏执的云团,逆天的闪电……一个气候不顺的人。”

推荐人

易彦妮

北京师范大学中国现当代文学专业2022级硕士研究生

推荐语

在台湾作家黄丽群笔下,日常生活的可贵不在于物质消费的逸乐而在于一次次充满“毛边”的生活世界探险。因此,在散文集《感觉有点奢侈的事》里,这位性情真挚的写作者写下对那些习焉不察的生活情态的“重新发现”。或许是关于喝酒、收纳、剪指甲等个人日常生活节奏的遐思,或许是在台湾这座城市关于学校、夜市、花市、KTV、快餐店等不同地理空间的记忆叠印,又或许是在纸媒逐渐衰落的时代对写作与阅读的理解,经由这些俏皮的随笔文字,这些文章往往在峰回路转的妙语中显示着作家的锐利洞察。

就像在河流里灵活游曳的鱼群,黄丽群的散文写作有着一种令人惊喜的自在感。一切皆可以进入她的笔下(比如发布社交动态,比如坏掉的iPhone,比如浴室所展示的生活余裕),而这些日常琐事背后竟蕴含着某种意想不到的哲理。这些篇幅短小的散文,恰恰与今天青年一代在微博、朋友圈、小红书等新媒体平台的碎片化记录与阅读习惯有着相近之处,在某种程度上有力地切中了我们时代公共情感结构的一角。我想,在这些诚挚、可爱、棱角分明的文字里,分明栖居着这位作家的灵魂——她邀请读者一起重新注视日常生活,重新思考何为爱,何为记忆,什么是理解的时间,什么是自我抗辩的时刻。

08

《打风》

程皎旸 著

作家出版社

2025年5月版

“太阳升起,月亮落下,香港的海啊,继续潮涨潮落,哗啦——哗啦——好像一片巨大且永恒的心跳,默默承载整座城的喜怒哀愁。每天那么多人死,也有那么多人继续活,条形码在钱银编织的人际网中此消彼长,不是长在身上,就是长在心头。”

推荐人

刘阳

北京师范大学中国现当代文学专业2024级硕士研究生

推荐语

“打风”,在粤语中意为台风,让人联想到热带雨季积蓄的潮闷、雷暴和雨过天晴后世界的鲜明。程皎旸最新出版的中篇小说集《打风》以此为名,记录的是都市生活中人所遭遇的那些风暴。《打风》由《狂夏夜游》《香港快车》《海滨迷葬》《金丝虫》等11篇发生在香港各个角落的故事组成,作家以速写的方式刻下都市众生相,商人、职场精英、失业人员、拾荒老人、女佣、艺术家等都是作家的书写对象。

在程皎旸笔下,《狂夏夜游》天马行空,写酷暑中精神病态的滋生下的狂想世界;《香港快车》以冷峻写实的态度思索人际关系间的多重面相;《金丝虫》幻设一种贪嗜血肉的怪虫,指向人的心性在消费社会的冶炼中被不断异化;《条形码迷宫》则嵌套迷局,揭露商战、职场如铰链般对人持续的倾轧……

程皎旸以多年的职场体验与观察记录下的,是一个个在不同行业、不同职场生态下的那些富有生命力的女性们,她们经历着一种最当下的新女性生活,也代表了一种“打风都打唔甩”的,坚韧而勇毅的生活态度。

09

《飞鸟与河流》

安宁 著

人民日报出版社

2025年4月版

“我行走在秋天的田垄里,捡拾着棉花、稻谷,啃咬着一丝微甜的地瓜,想着什么时候,秋收能够结束。当大雪覆盖整个田野,一切都寂静下来时,劳累的父母,也终于会有大把的时间,可以睡下了。”

推荐人

谭舒心

北京师范大学中国现当代文学专业2024级硕士研究生

推荐语

《飞鸟与河流》收录了安宁近十年来的散文精选,安宁站在北方的北方,跨越三十年漫长光阴,以儿童视角重返故乡的田野和山林,再次丈量童年和故乡在生命中的重量。以舒缓、克制但又饱含情感流动的叙述,书写北方乡村生活图景,对80年代的乡土田园进行了贴着土地行走的浓缩。

安宁擅长用埋藏在记忆最深处的细节打捞旧日的迷梦,细致修剪着岁月里蔓生的枝桠,就像黏在馒头皮上的玉米叶一样,平淡却又不失清香,用细细的钩子串起跨越代际的情感共振。从腊条,麦子,香椿到决明子,北方田野的一草一木都潜藏了说不尽的故事和情谊,以此治愈横亘在一整代人心底的伤痕。然而本书仍不失明亮澄净的力量,对于女性命运的关照也值得关注,作家以儿童稚嫩的眼照见女性生命中的无奈和悲哀——如何跨越银河一样的沙河,如何止住无尽的泪水,又如何纾解母亲们的委曲与求全、压抑与喘息,这是安宁的“看见”,是女人们生命里不可磨灭的疼痛和要与之困斗一生的坚韧的心。

10

《乳酸菌女孩》

顾拜妮 著

人民文学出版社

2025年5月版

“环顾房间里的布置和陈设,吊灯、电视、冰箱、垃圾桶、沙发上的猫……生活充满变数,但当下却清晰且温顺地依偎在自己的身边,不会骤然消失,秀妍感受到自己的呼吸和心跳,有序而鲜活,宁静又蓬勃。她觉得所谓人生,大概就是这样吧,这就是最好的时光。”

推荐人

王韧

北京师范大学文学院2021级本科生

推荐语

《乳酸菌女孩》是90后青年作家顾拜妮的最新小说集,收录了她近年所创作的五篇中短篇小说。顾拜妮聚焦当代年轻女性的生活困境,以琐碎的都市物象展现小说的日常诗学。从《合租女孩》书写由陌生人到朋友的同侪共济,到《绿光》《尼格瑞尔》中书写女孩们如何生发出敢于叛逆的勇气,再到《水形物语》《乳酸菌女孩》中写日常生活编织出让我们无法逃脱的“网”,在书中,年轻的“乳酸菌女孩”们是那些“极度依赖周围的环境,也很容易适应环境,作为群体时是对社会有益的存在”。顾拜妮以女性的视角书写了“乳酸菌女孩”们每天经历的瞬息全宇宙,既敢于直面现实书写当代生活的困境,又在平凡中歌颂每一个真诚勇敢的个体。

顾拜妮的文笔温和细腻,如海洋潮汐般波涛起伏,以逐层累加的细节还原出作家观察到的当代生活的矛盾。当然,在真诚地反映生活之上,读者们也许更乐于见到更多样的人物形象,作家对生活更多的独到理解。总而言之,顾拜妮在清新的文字中,描绘“乳酸菌女孩”们人生中的酸甜苦辣,又在女孩们彼此的温情交往中,勾勒了一种可能的姐妹情谊。

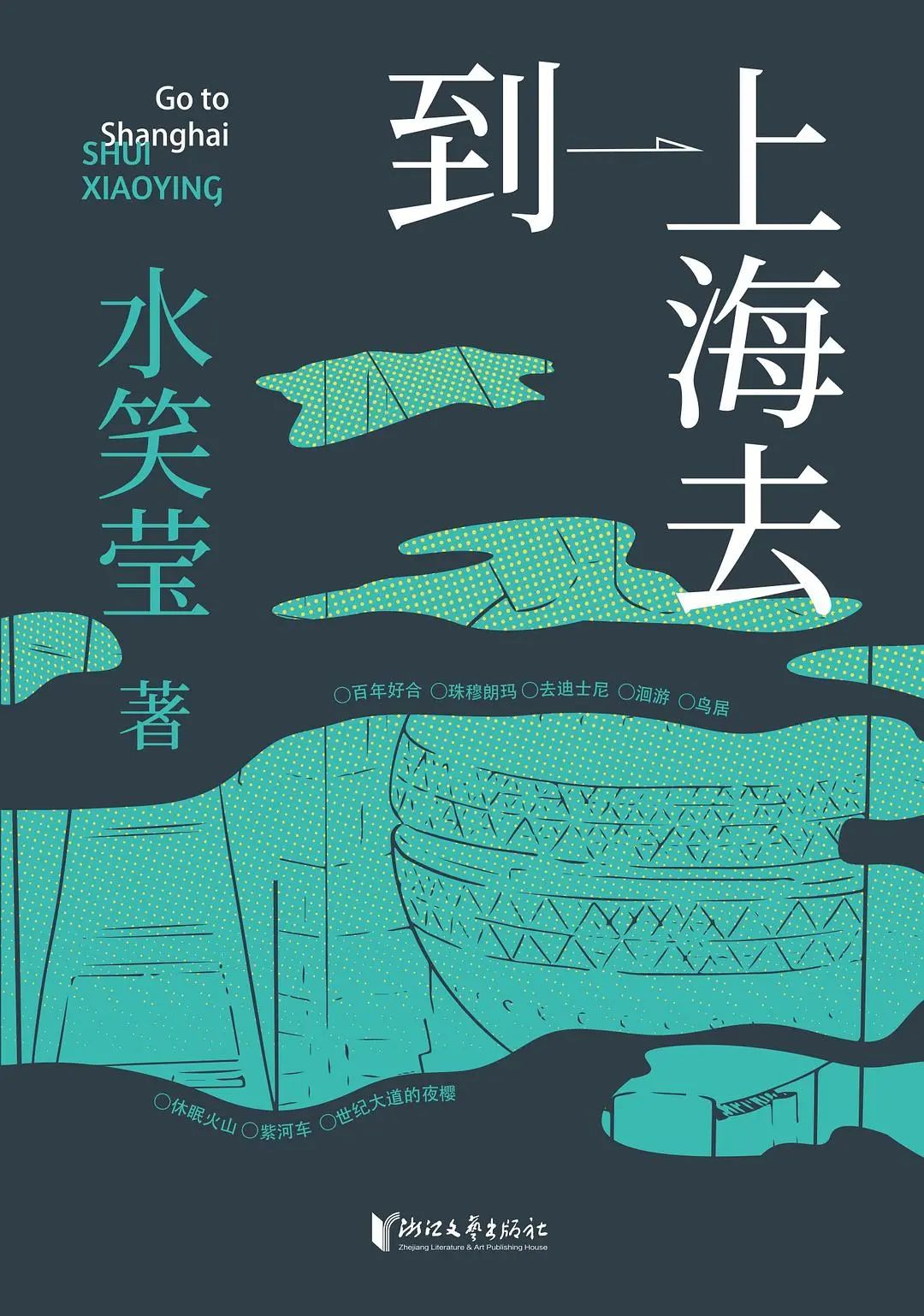

11

《到上海去》

水笑莹 著

浙江文艺出版社

2025年4月版

“成宵丽听完,站起来,转身把那碗药全部倒进水槽,看着黑色的液体打着漩儿流走。她回头对成立军说,明天我不在家,我要去上海。”

推荐人

吴韩林

北京师范大学中国现当代文学专业2024级硕士研究生

推荐语

《到上海去》是90后青年作家水笑莹创作的一部短篇小说集。作品收录的八篇小说,聚焦于上海都市与安徽小城之间摆荡的母女两代人的生命历程。一方面,作者关注到诸如《百年好合》《珠穆朗玛》《去迪士尼》等作品中的中老年女性劳动者,她们或是照顾临终老人的女护工、或者从乡下而来的住家小保姆,这些人仍然面临着照顾子女或是继续工作的“母职困境”;另一方面,在《溯游》《鸟居》《世界大道的夜樱》等作品中,生活于上海大都市的青年女性成为小说的主角,她们难以融入上海这座大都市、但又不愿逃离城市返回故乡,这种两难抉择所照见的或许正是我们这一代人的生存境遇。

小说集的题名“到上海去”,在小说中成为一个核心的“动词”与一种特殊的“姿态”,它昭示着小说主人公逃离沉闷的此地,在沉重的现实中短暂“飞”起来的某种可能。正是这种生活的可能性,给人以向善向好的永恒期望。如此,她们的心中自可结成一股坚硬的力量,来抵御一地鸡毛的破碎日常。

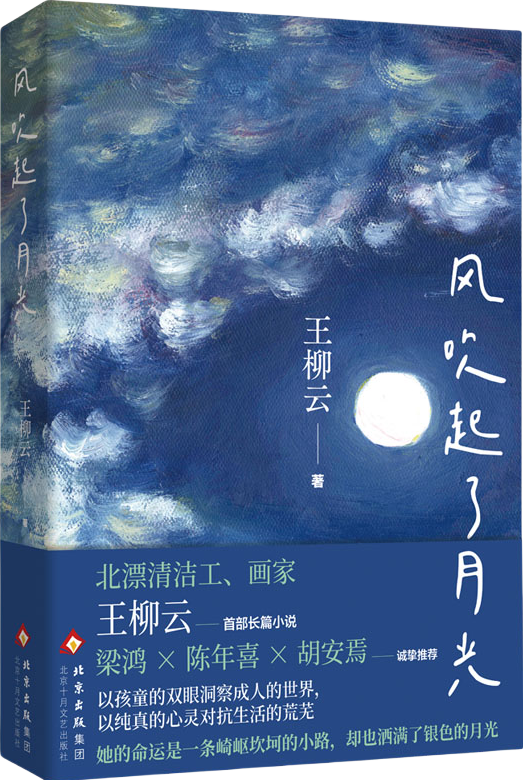

12

《风吹起了月光》

王柳云 著

北京十月文艺出版社

2025年6月版

“聪明是表象,智慧则更深,它代表生活本来的面目。它犹如生命长河里的灯塔,能够照亮聪明人的语言和行动。”

推荐人

张明月

北京师范大学中国现当代文学专业2023级博士研究生

推荐语

《风吹起了月光》是王柳云的首部长篇小说,以女孩月华因生活所迫辗转于多个家庭的流浪记丈量生活的广阔肌理,透过世间布满的不完整的家庭以及成年人在情感、生活上的一地鸡毛,洞察女性、儿童的多舛命运和成长之痛。

在孩童娓娓的叙述语调和单纯的视角下,生与死、爱与恨、分与合、诚与伪等生命中大起大伏的特殊时刻都沉降为人世常态,但更为恒常的是与生活斡旋的小人物们对于尊严、良善、正直、智慧的持守,这些人性的微光构筑起小说内部的朴素世界观和温暖底色。面对迎面而来的一个个困局,“我”与妈妈、李奶奶、大四姨妈等平凡人物相互砥砺,凭靠静水流深的生活智慧,以一种向上的、柔韧的生命力坚定地打开人生的另一局面。

在这部虚构性质的小说中,依稀可辨作家本人的真切经验,王柳云将自身经历的细节化入作为复数的人群的普遍遭际之中,不仅收获了本人生命体悟的增殖,也显示出素人写作在非虚构之外新的可能性。

○国外翻译类好书○

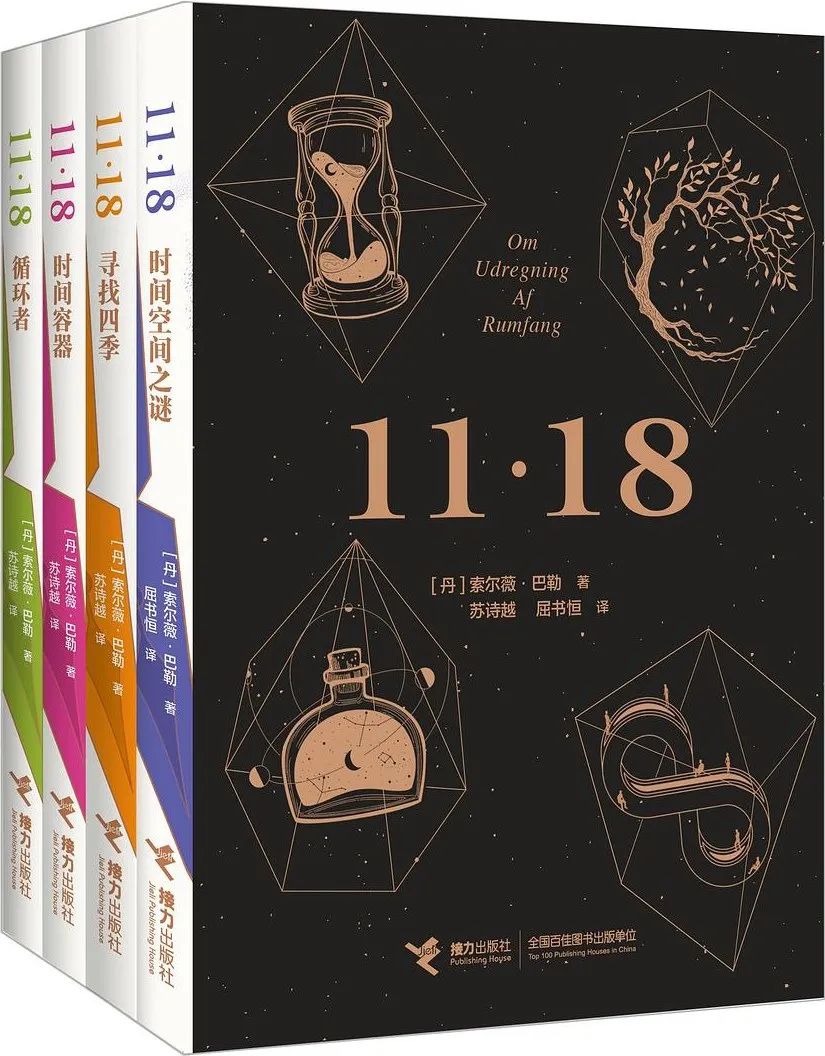

01

《11·18》

【丹麦】索尔薇·巴勒 著

苏诗越 / 屈书恒 译

接力出版社

2025年3月版

“当我坐在院子里,我能感觉到时间是一个容器。时间就是这样。这是一个你可以沉浸其中的日子。一次又一次而不是只能淌一次的溪流。时间不会流逝,而是静止不动,它是一个容器。每天,我都把身体放进11月18日。我移动着,但没有任何东西越过边缘。时间是一个空间。时间是一个房间。时间是我的院子,有午后的阳光,有汽车的声音,有远处的电车。”

推荐人

郑祖龙

北京大学中文系现代文学方向2022级硕士研究生

推荐语

《11·18》是丹麦作家索尔薇·巴勒近年出版的重要作品。在这部分为四卷本的日记体小说中,核心主题围绕着时间断裂与自我存在的关系展开。从一次到数千次,塔拉发现世界似乎永远停留在11月18日,周边人事每日都按照固定的轨迹发展,但自我生命与记忆并未陷入循环,而是不断地变化、累积。为回归正常的时序,“我”踏上旅程,在不同的列车上倾听陌生人的故事,在欧洲各地寻找季节变化的踪影,与其他循环者相遇并凝聚为新的组织。而当每一天都是重复的,生活的节奏减缓、意义落空,小说对日常生活、女性经验、情感关系、历史或未来的思索,便召唤出一种存在主义式的深度理解空间。

声音是小说的关键词之一。日常生活的声响在耳边反复回荡,这些声音成为了充盈在循环往复的日子中的重要元素,也是写作者观察、感知现实的重要中介。由声音、风景、动作、念头编织而成的细密叙述,使《11·18》并不拘囿于类型化的题材范围,而是提供了充实可感的生活图景与对现实感知的严肃态度。值得注意的是,对这一循环时间的反复聚焦,屡屡让索尔薇·巴勒带出关于女性在历史与现实中位置的思考,小说也因此提供了在女性视角下通往重新认知生活与世界的潜能。

02

《鸟之云》

【美】安妮·普鲁 著

陈雍容 译

人民文学出版社

2025年3月版

“我希望鸟之云能够在周遭的风景中自在呼吸。影响这所房子的不仅有风,还有傍晚会淹没它的浓浓阴影和悬崖东边锐利的阳光。我想要拥有有趣的光线,若干风景,以及能装下整个悬崖的大窗户。”

推荐人

谭镜汝

北京师范大学中国现当代文学专业2023级硕士研究生

推荐语

长篇散文《鸟之云》,全都是关于安妮·普鲁在怀俄明的荒原上建造了一座房子这件小事。这不是什么隐喻——她真的买下一片湿地,雇了一群建筑工人,然后和他们在风雪和泥泞中把木材和钉子变成遮风挡雨的房子。但《鸟之云》当然不止于此。它几乎囊括了人类对自然的一切向往欲望,有关风的方向、鸟类的迁徙路线,以及土地之下掩埋的自我的家族史。

译者在后记中说它“奇奇怪怪但乐在其中”。确实奇怪——相较于作者更有名的《断背山》(它教会我们如何在荒野中给予爱),《鸟之云》会花三页纸描写渡鸦的飞行轨迹,再用两段话嘲讽作者自己选错了屋顶材料;她记录白头雕捕食的精确角度,也记下建筑工酗酒闹事的夜晚。这种混杂了科学笔记、黑色幽默和个人回忆的文体,让人想起著名的美剧《黄石》(Yellowstone)——没人在看完它后,会不想拥有一座自己的牧场,并选择离群索居的生活。

值得一提的是,普鲁没有给荒野涂抹浪漫主义的滤镜,我们亦能在其中,读到一位女性无时无刻不在顽强抵抗生活困窘的乐趣。在怀俄明粗粝的风景里,安妮·普鲁找到了某种永恒的东西:人可以通过观察一片土地并记录下自己的感悟,来理解整个世界的运作方式。她建造房屋,却承认房子终将坍塌;她记录鸟类,知道它们迟早会灭绝。而写作本身,早已成了她理解生物自然规律的方法。

03

《父亲的解放日志》

【韩】郑智我 著

林明 译

新星出版社

2025年6月版

“遗照中的父亲似乎渐渐立体了起来,拥有了三维的形态。他的生前的身影好像被置于忽明忽暗的舞厅灯光里,若隐若现,而死后的形象却变得愈发清晰。好像父亲生前散落在四处的无数个身影,在听到自己的讣告后,一个一个地聚拢在一起,最终汇集成了一个巨大而清晰的父亲。”

推荐人

程舒颖

北京师范大学现当代文学专业文学创作方向2024级博士研究生

推荐语

《父亲的解放日志》是韩国作家郑智我的代表作。小说中,时间与历史的展开方式不是从头至尾的线性叙述,而是在“父亲死了”的开头之后,由奔赴葬礼的人们带出过往的回忆、眼中所见、心中所想。太多无比真实的人,无比真切的小事,编织成一张巨大的网,将父亲的形象轻轻地托举。标题中的“解放”在小说中有着两层含义:其一是韩国现代史中有关“解放”的集体记忆,其二是父亲高尚旭作为身处南韩的社会主义者个体生命的“解放”,他在理想与禁锢、信仰与肉身囚困之间终生的撕扯。

小说中,父亲所经历的很多苦难是“我”用看似不经意的笔触泄露的。那些过于沉重的、与历史血渍紧密勾连的事实,被作家用轻盈、颇有距离的语调进行中和。小说的主体,也放在了父亲在游击队和监狱的生活之外,真正在求礼小镇与人交往的生活。或许从今天来看,那些战争的伤痛和家国的伤怀情绪无法那么刻意地言说,但小说希望这些被历史遗落的人得到抚慰。因此,它以子一辈的视角讨论:那些“选择错误的人”,以及因此被影响的人,如何去承担自己的生活。

04

《在八岳南麓,直到最后》

【日】上野千鹤子 著

安素 译

中信出版社

2025年4月版

“山里迟来的春天的美丽和愉悦,由春入夏绿意渐渐浓酽,那是生命在沸腾。秋叶落尽,森林变得明亮,踩着秋天森林里的枯叶散步也是无上的幸福。我最畏惧的冬天,寒空明亮,空气凛冽,都是美的。不过,在这里生活,我才有了许多第一次的经验,在大自然里生活的艰苦和麻烦,都在这本书里了。”

推荐人

雷路阳

北京师范大学文学院课程与教学论专业2023级硕士研究生

推荐语

《在八岳南麓,直到最后》是上野千鹤子的山居漫笔集。2020年之后,上野千鹤子的生活有一半时间都在八岳南麓的山居里度过,这本书记录了她的山居岁月与私人生活。书中,上野千鹤子以一颗沉静的心努力接受生命的本然状态,自己选择住处,自己建房子,自己给自己做一顿饭,自己选择朋友,为自己和他人的将来尽一份力……一切在她的笔下都变成了生活趣味。在品鉴生活的同时,她借助文字安放自己的存在与激情。

同时,文本中还有一些锐利的刺点,是那些轻描淡写的生活细节:比如令人头疼的飞蛾与垃圾,开着门上厕所的独居习惯等等诸如此类的许多“不那么体面”的瞬间。上野千鹤子以浑然本真的叙述方式进行书写,在她看来,这也许是她应得的苦和乐,所以,当心灵在山居里足够宁静的时候,她能够去欣赏遇到的一切。这样散淡的书写姿态与审美趣味,也恰恰是这部随笔集独特的地方。

05

《哦,威廉!》

【美】伊丽莎白·斯特劳特 著

张芸 译

中信出版社

2025年4月版

“她的身上有一种似乎发自内心、深层——近乎本质上的——踏实,在我看来,是一个得到父母关爱的人会有的表现。”

推荐人

杜英勇

北京师范大学中国现当代文学专业2022级硕士研究生

推荐语

作为一位已经走过半生的女性,小说的女主人公露西在书中用了三分之二的篇幅来叙述婚姻生活中的点点滴滴——自己与丈夫、婆婆之间的琐事。通过意识流的写作手法,现实生活中与第二任丈夫的相处、与两个女儿的日常,以及过去婚姻中的种种片段交织呈现,看似毫无章法,却让读者能够深刻体会到露西的情感波动。这位经历过诸多人生体验的女性,她的声音显得轻柔,似在倾诉、又如埋怨。

在这些文字背后,也隐含着一位女性对自身声音的焦虑。作者在文中多次使用“我的意思是”“我想说的是”等类似的句式,似乎是在不断确认自己的表达。或许露西很多次都把想说的话咽了回去,没有说出口,仿佛那些话语毫无用处,但其实正是在克制自己。就像是我们现代人的日常困扰,每个人都有着对倾诉的担忧,表达自我的真情实感则变得困难重重——不知是内心太过复杂,还是社会评价的压力让我们对自己的言语也格外苛刻。在这个意义上,《哦,威廉》写出了我们时代的内心回响,是一部能引起读者情感共鸣的作品。

06

《在家》

【德】尤迪特·海尔曼 著

史竞舟 译

上海文艺出版社

2025年5月版

“日子慢下来了,你觉得吗,咪咪说,我觉得日子越来越慢了,慢得让人不舒服。不过这样一来人就有时间去想明白自己拥有什么,去看得更清楚。你就会知道哪些是你想要的,哪些是可以放弃的。”

推荐人

刘溁德

北京师范大学中国现当代文学专业2022级硕士研究生

推荐语

《在家》是德国作家尤迪特·海尔曼的长篇小说。作品德语名“Dahiem”既指物理意义上的住所,也能够表示安居的状态。然而作品讲述的并不是一个关于“家”的故事,主人公“我”身处的家庭关系是不寻常的——有一个“囤积癖”前夫,有一个不着家的女儿,还有一个开小酒吧、痴情的哥哥。于是“我”转身向外,与身为艺术家的邻居咪咪建立起情感依靠,也结识了新的异性伙伴阿利尔德。

小说里的“我”,同时体验到两种不同的生活状态,成为“在家”与“远游”二者的连结点。海尔曼的文学语言里,絮语式的片段比起叙事性的内容,更能够诠释她所想要表达的主题。咪咪曾经向“我”提问道:“你的根在哪里?”得到的回答是:“噢,我恐怕没有。”但是“我”依然选择和哥哥、咪咪、阿利尔德居住在村子里,没有在多年前登上开往新加坡的邮轮。而面对女儿社交软件上越来越远的定位时,“我”也能和她共情,意识到女人们或许都在以不同的方式“随波逐流”。

海尔曼写作中的女性意识某种意义上恰恰呈现于此。“在家”与“远游”或许在当下时代里已然变得难分难解,“家”的边界也悄然从物理上的有限扩展到情感世界里的无垠。不论是如何,重要的是用自己的方式寻找到真正的“吾心安处”。

07

《奥波波纳克斯》

【法】莫尼克·威蒂格 著

张璐 译

北京联合出版公司

2025年3月版

“你说,当栗子树散发悲伤的气息,只能看见椴树的绿,那时候没有开学。你说,当你在你的队伍里看着其他队伍里的人,那时候没有开学。如果小路被扫净,如果手推车、干草叉、扫帚都收了起来,如果地上没有落叶,如果没有鲜花,如果雨棚下的地上没有灰尘,你说你看不见它。你说,那些因为当头的烈日、靛蓝的天空、群青的天空、白色的天空、午后树林的风而不能出门的时光。图景。山丘或浓云或雨。朝河流前进。在森林散步,游戏。”

推荐人

苗琛宇

北京师范大学中国现当代文学专业2022级硕士研究生

推荐语

《奥波波纳克斯》是法国妇女解放运动的先驱莫尼克·威蒂格所著的自传体小说。小说以法国小女孩卡特琳·勒格朗的视角呈现她在成长中的所见所闻,其叙述是意识流式的。从流动的语言中,我们看到女孩对自然的感受、背诵的诗句、对成年人世界的观察,看到她如何在尚未被社会性别意识规训的空间中自在探索。随着年级的升高,女孩的叙述从碎片化的短句逐渐变得完整,背诵和化用的诗句也更具思想性——语言渐趋成熟,意味着她对自我和世界理解的深化。

威蒂格模糊了小说的地域和时间,选择突出童年经历的共性。值得注意的是小说采用的人称:能够兼及第一人称和第三人称视角的法语代词“on”,在中文版中译为“你”。这种语言形式能够唤起读者的童年感觉,使人置身其中,体会孩童时期共有的情绪、对知识的渴求和对未来的遐想。小说也由此从个人体验走向了共有情感,具有了能够容纳读者经验的“普遍视角”。

小说语言灵动、诗性,具有鲜明的童年质地。“奥波波纳克斯”是女孩在想象中构建的形象,它可以伸展、没有形状也不可描述。它是女孩的自称,也象征着流动的童年经验本身,更指向了更为广泛的、公共的童年记忆。

○特别推荐○

01

《她的泥泞,她的光——我们时代的女性劳动者》

张莉 主编

北京十月文艺出版社

2025年5月版

“我想家了,渴望回到我生存不了的那片家园,于是画一幅画,让我的心住进去,让我和我自己沟通。”

推荐人

杨凯麟

北京师范大学中国现当代文学专业2024级硕士研究生

推荐语

《她的泥泞,她的光——我们时代的女性劳动者》是由北京师范大学教授张莉主持编选的作品集,收录了塞壬、桑格格、彤子、阿依努尔·吐马尔别克、王柳云、范雨素、韩仕梅、项脊轩8位中国女性创作者的作品。本书所选作品关注那些在工地上、写字楼间、厨房里的女性劳动者的身影。她们姿态各异,却共同呈现出一种穿透生活岩层的、向上生长的磅礴力量。

这些作品以“泥泞”为底色,却在其中种出“光”的可能。工人们在讨薪现场流下混杂着腻子粉的泪水,陶艺师指尖捏制陶碗时厚薄不均的肌理,单亲母亲跨越千里的育儿挣扎,这些具象化的劳动场景,让女性力量不再是空洞的修辞,而成为可触摸的生命质感。更具深意的是,这些作品打破了对劳动者的单一想象。在皮村租房的范雨素将生活写成小说,保洁工王柳云在管道间架起画架,在田埂间作诗的韩仕梅……劳动女性的精神世界从来不是荒芜的。她们在流水线与家务的缝隙中开垦出的精神园地,在日复一日的琐碎中坚守着对美的感知、对尊严的渴求。当生存的重量压弯脊梁,她们用笔尖撬开一道光的缝隙。

02

《漂往远海:中国女性诗歌史·当代卷》

孙晓娅 著

北京大学出版社

2024年12月版

“不论是冷静犀利的翟永明,还是报复情结浓郁的伊蕾,抑或是咒语式自述的海男,或纠缠于死亡幻境的陆忆敏,都以‘我’字当先,呼之欲出的激情烧灼使她们都抛开了象征话语,一律采用直指式的‘我’字结构,不拐弯抹角不拖泥带水,节奏语调急促,一连串决绝强烈的表白和倾诉,几乎取消了语言与审美对象间的距离,本色质朴,直指人心。”

推荐人

吴烨

北京师范大学文学院2021级本科生

推荐语

从先秦至今,女性的诗歌书写一直是被长期忽视、遮蔽已久的对象,在《中国女性诗歌史》三卷本中,孙晓娅贯通古今,串联起女性诗歌发展的历史脉络,让她们的所思所想被看见、被记述。搭乘孙晓娅的小舟《漂往远海》,在当代诗的海洋里摇曳、漂流,她让灰娃、郑玲、舒婷、王小妮、翟永明、蓝蓝这六位“海的女儿”集结上岸,在众人面前亮相,一展歌喉。

在这本专著中,六位女诗人被一一聚焦,各自独立成章、点线相连,作者勾勒出诗歌发展的生命旅程与思想变革,也在精妙的阐释中跨越时空,促成两代女性主体之间的灵魂碰撞与情感共鸣。她以细腻的笔触探入诗歌的字里行间,用灵思为刃,剖开词语的琥珀,在文本细读中,将读者推入字句间隙,随着诗意的阐释,打捞诗人的灵感碎羽,领略音韵的跌宕妙趣。

阅读时,我的脑海中常常会回响起翟永明的那句——“现在才是我真正强大起来的时刻”,诚然,女性的“强大”内源于自身书写的激情,同时,也需要文学史评价体系的支撑。经由《漂往远海》的诗歌史编撰,女性的声音得以形成共振、被放大强度,在读者心中掀起波澜,也借此传向更遥远的彼岸。

■ ■ ■

张莉,北京师范大学文学院教授,博士生导师。北京师范大学第五届最受研究生欢迎十佳教师,“持微火者·女性文学好书榜”主办人。著有《中国现代女性写作的发生》《小说风景》《持微火者》等。主编《散文中的北京》《我们在不同的温度沸腾》《平静的海:2024年中国女性小说选》《有情:2024年中国女性散文选》等。获第八届鲁迅文学奖文学理论评论奖,女性文学研究优秀成果奖,第十届当当影响力作家。中国作家协会散文委员会副主任,北京作协副主席。

新闻来源: 收获杂志、女性文学工作室

责编:赵倩倩

一审:梁可庭

二审:罗徽

三审:陈淦璋

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号