梁宇彤 李沛 新湖南客户端 2025-07-13 12:15:29

新湖南客户端7月13日讯(通讯员 梁宇彤 李沛)近日,吉首大学马克思主义学院研究生“武陵红韵,非遗焕新”乡村振兴实践团走进武陵山区,开展暑期“三下乡”社会实践活动。通过实地走访铜仁地区非遗传承人工坊、文化机构等场所深入了解松桃苗绣、德江傩戏、玉屏箫笛等国家级非物质文化遗产,感受古老技艺的独特魅力。

实践第一站,实践团成员来到铜仁傩文化博物馆,近距离接触被誉为“中国戏剧活化石”的德江傩戏。傩戏源于远古祭祀仪式,融合了巫、道、儒等文化元素,演绎驱邪纳福的古老故事。博物馆内陈列的数百件傩面具、法器等文物,生动展现这一非遗项目的深厚底蕴。

实践团成员观看傩文化历史

实践团成员观看傩文化历史

馆方介绍,德江傩戏目前仍活跃于民间,尤其在节庆和祭祀活动中,但也存在传承人老龄化问题严重,年轻一代对傩戏的兴趣不足的问题。近年来,当地通过非遗进校园、傩戏展演等方式推动其传承与发展。

在玉屏侗族自治县,实践团成员参观箫笛制作工坊,亲眼见证国家级非遗玉屏箫笛的制作过程。“原来玉屏箫笛以当地特有的水竹为原料,经过取材、烘烤、雕刻等数十道工序精制而成。”实践团成员说道。

一位年近七旬的老师傅向成员们演示箫笛雕刻技艺:“每一支箫笛都是手工打磨,花纹不仅要美观,还要确保音准。”玉屏箫笛制作技艺在当地已有600多年历史,鼎盛时期曾远销海外,但如今同样面临传承困境。为此,当地开设了箫笛制作培训班,并尝试结合现代音乐元素,扩大其影响力。

箫笛雕刻过程

箫笛雕刻过程

实践最后一站,实践团成员来到松桃苗王城,见到了非遗苗绣传承人杨光容。他因意外致使双腿残疾,在轮椅上开启苗绣学习。在石丽平等苗绣技艺传承人的帮助下,杨光荣从一名学徒工,逐渐成长为专业的苗绣技师,被人们称作“绣爷”。

杨光容介绍,他的作品来自对自然界的观察构想之中。松桃苗绣历史悠久,图案多取材于苗族神话、自然万物,每一针一线都承载着苗族的文化记忆。为保护这一瑰宝,当地政府设立了非遗工坊,并推动苗绣产品市场化,让传统技艺焕发新生。

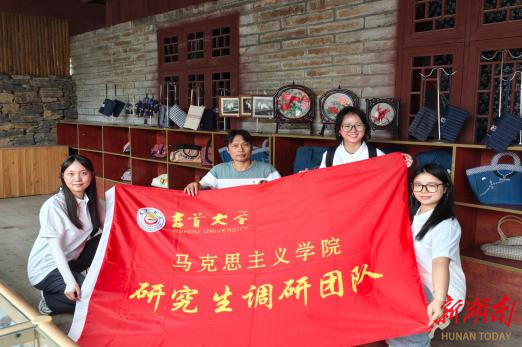

实践团成员与绣爷杨光荣合影

实践团成员与绣爷杨光荣合影

责编:瞿文君

一审:莫成

二审:杨元崇

三审:张颐佳

来源:新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号