2025-07-13 10:02:20

血染桃花山

□ 屈胜龙

1937年七七事变后,日本全面侵华,全民族抗战爆发。

1938年11月11日,日寇侵占岳阳城。1943年3月10日,日寇占领华容县城,并在县城、墨山、南山、沙口、插旗、注滋口、三汊河等地设立军事据点。至日寇战败,共杀害华容民众14056人。

1943年夏秋之交,中共湘鄂边特委与鄂豫边党委接上组织关系,决定派遣新四军挺进江南,开辟桃花山抗日根据地。桃花山横亘于华容县东北部,群峰耸立,古木参天,山回路转,便于迂回作战,具有重要的战略地位。

1943年9月至1945年9月,中国共产党在湘鄂边界创建桃花山敌后抗日根据地,亦称石(首)公(安)华(容)抗日根据地。根据地位于华容与湖北石首边界,东濒洞庭湖,南起南县,西临虎渡河,北抵湖北江陵,纵横各100多公里。境内河流交错,湖泊密布,东西长45里、南北宽30余里的桃花山横贯其中。

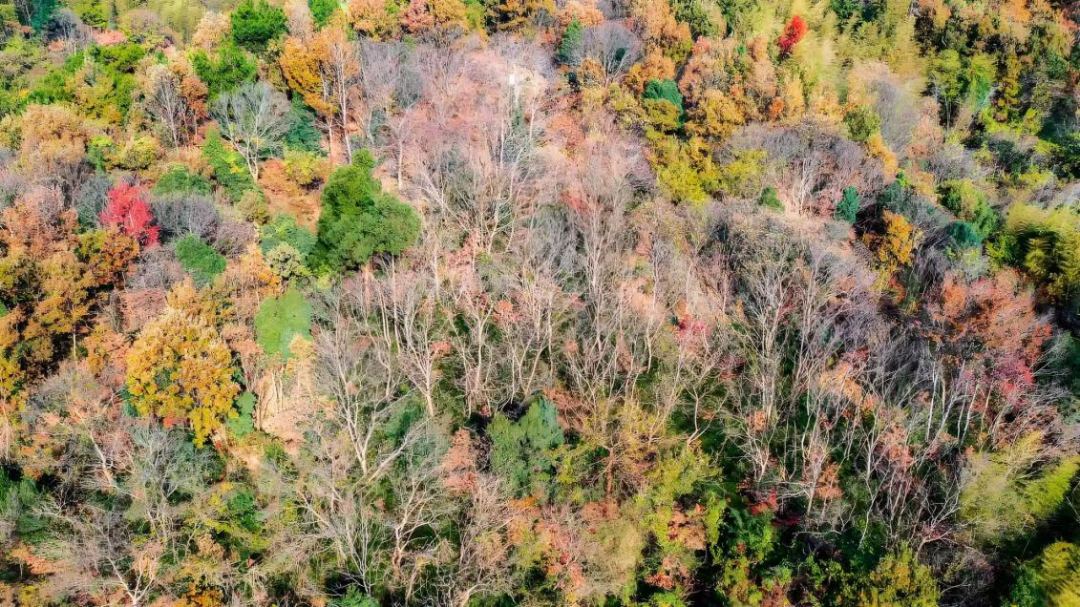

桃花山

桃花山建立党组织

土地革命战争时期,华容是湘鄂西革命根据地的一部分,有较好的武装斗争基础和群众基础。1942年,中共南方局就湘鄂边特委工作问题明确指示:“在时局发生变化,有发动游击战争的条件时,应迅速与华中局所辖的鄂豫边区党委取得联系,将石公华划归鄂豫边区,在他们的领导下,迅速发动游击战争。”

1943年5月,日寇发起湘北鄂西战役。当时,新四军第五师已在江陵、监利、潜江县的三湖、白露湖建立立足点,鄂豫边抗日根据地的南缘已接近石公华地区。

夏秋之交,中共湘鄂边特委负责人、公安县委书记张泽生根据南方局指示,与魏恒若一道从南县出发,北渡长江,在潜江县找到新四军第五师第三军分区和第十五旅旅长吴林焕、政治委员方正平等,汇报石首、公安、华容3县情况,并通过他们报告鄂豫边区党委和五师首长。边区党委指示:中共襄南中心县委直接领导石公华地区的工作,开辟桃花山抗日根据地。

9月中旬,中共石公华县委在湖北潜江熊口镇成立,张泽生任书记,李凌云任副书记兼组织部部长,杨震东任县委委员。县委成立后,先后将石公华地区划为江北区、池东区、池西区、官挠旗区、桃花山区、东山区等6个区,分别设立区委会。

石公华县委遵照党中央关于“凡是八路军新四军所到之区域,只要有可能的话,就不能不建立抗日民主政权,不能不实现三民主义的民主政治,不能不建立抗日各阶级的统一战线政权”的指示,立即着手建立县行政委员会。

1943年10月,石公华县委在石首炮船口召开石公华县人民代表大会,成立石公华县行政委员会。会议历时3天,到会代表100余人。县委书记张泽生主持会议,研究发展地方武装,收缴土匪枪支,发动群众,开展游击战争,建立敌后抗日根据地,阻止日寇南下等问题。按照“三三制”原则(共产党员、非党左派进步人士和中间派分子各占三分之一),确定根据地抗日民主政权领导成员的组成。选举产生抗日民主政府石公华县行政委员会,魏恒若任主席,李树人、万流一任副主席;下设民政、财粮、建设、教育、司法、动员等6科。

中共石公华县委和石公华县行政委员会的成立,标志着党领导下的华容县人民抗日斗争进入新的阶段。

挺进桃花山

1943年9月1日,新四军第五师第三军分区在潜江熊口镇成立新四军江南挺进支队,杨震东任支队长,张泽生任政委,尚志任副政委。军分区拨给支队手枪3支、步枪38支及机枪1挺,战士40多名。

18日,江南挺进支队和石公华县委成员在五师1个营的配合下,向石公华挺进,抵达石首长江北岸地区。研究出“远道奔袭,出其不意,强行改编”的办法,首先收编该地区进步武装方以成游击队。支队发展到200多人,拥有手枪10多支、步枪100多支、机枪8挺。接着,收缴土匪唐云涛部几十支枪。在当地党组织和人民群众支持下,很快在江北打开局面。

江南挺进支队进入江北后,根据襄河地委指示,准备向江南发展。此时,桃花山地下党支部书记李镇藩派缝纫工人王德珍找到中共襄南中心县委书记、新四军第五师第四十五团团长李人林,杨震东以及张泽生,请求支队进军桃花山,领导人民开展抗日游击战争。

11月28日,江南挺进支队、鄂豫边区文化工作团在李人林率领的第四十五团加强连护送下挺进桃花山。当晚,部队由王德珍带路,从石首斋公桥秘密渡江后,准备在焦山河附近过调弦河(今华容河)。当时,日伪军已将这一带的大部分船只控制起来。调关、桃花山一带的地下党组织得知支队准备过江的消息后,立即组织抗日十人团和部分群众,将隐蔽在内港中的船只拖出,搭成浮桥,让部队过河。是夜,部队在才子庙宿营。29日抵古井口,30日抵小石桥。

支队进入小石桥后,张泽生、杨震东等深入群众,走访士绅名流、社会贤达,并在小石桥召开民主人士座谈会。曾在武汉担任律师的国民党员刘文斌和当地士绅胡山河、李红忠等40余人参加会议。李人林、张泽生、杨震东等先后发言,揭露日寇侵华罪行,介绍八路军、新四军英勇抗日的事迹和全国人民掀起抗战高潮的形势,宣讲中国共产党的抗日主张和开辟桃花山抗日根据地的意义,表明了“日寇一天不投降,我们一天不离开根据地”的决心。武汉沦陷后不愿当亡国奴、回老家参加抗日活动的刘文斌代表当地民主人士发言,表示拥护共产党的抗日主张和建立抗日民族统一战线的方针,拥护新四军开辟桃花山抗日根据地。

华容县桃花山小道 王绮平 摄

华容县桃花山小道 王绮平 摄1943年12月1日,江南挺进支队胜利到达桃花山,在桃花山下的大旺厂召开士绅、保长及青年等100多人的群众大会,宣传党的抗日主张。吴家垱、青竹沟、砖桥、塔市驿等地群众纷纷赶来参加大会,群众抗日热情高涨。

江南挺进支队进驻桃花山后,挥师西进,先后收复调弦口、焦山河、上津湖、万庾、白鹤台、鲇鱼须、梅田湖、六波庵等与石首、公安、华容县相连的大片土地,尔后取道回师桃花山区,胜利开辟桃花山抗日根据地。

巩固根据地

石公华县委、县行政委员会根据《鄂豫边区施政纲领》,为了动员各阶层人民积极抗战,在根据地进行抗日民主政权建设。

1944年春,中共石公华县委、县行政委员会作出成立石公华县临时参议会的决定。参议会是中国共产党在抗日民主根据地,为动员和团结广大民众参加抗日战争而设立的人民代表机关。1944年8月,县行政委员会在大旺厂包家仓召开人民代表大会,成立石公华县临时参议会。出席会议的代表有共产党员、进步人士、开明绅士、国民党员共100多人。中途因日寇破坏,会议秘密转移到斋公桥继续进行,先后召开7天。会议选举张泽生任参议长,刘文斌为副参议长。会议听取县行政委员会和江南挺进支队的工作报告,讨论石公华地区的田赋、税收、减租减息、发展生产及推行建国公债、普及文化教育等重大议案。参议会的成立,使不少绅士、地主、资本家也积极参与到根据地的建设中来。

石公华县委、县行政委员会进行各级党组织建设的同时,进一步加强基层政权的建设。1943年9月至1944年7月,相继建立6个联乡办事处共32个小乡的抗日民主政权。位于桃花山的第五联乡,又名东山联乡,是江南挺进支队的驻地。它成立后,大力宣传抗日政策,领导群众减租减息,动员群众参军参战,并征收田赋、税款,铲除敌特、汉奸。短短5个月,先后向新四军输送新兵100多人,每月向行政委员会上缴税款1000多块银圆,挺进支队的粮食主要靠这个联乡供给。

通过建立地方武装,保卫抗日根据地。各联乡先后建立区中队,各有队员20至30人;各乡建立民兵基干队,各有队员30至40人。县行政委员会还建立新兵大队,从区中队、民兵基干队和青年学生中挑选人员,为新四军挺进支队输送新兵。1943年10月至1945年5月,共输送新兵800多人。

根据地区域的地主残酷剥削农民,农民生活十分困难。如租佃分成,有的地方是四六开,即农民收谷一石,须向地主交租4斗;有的地方是对半开。1944年秋,石公华县委在根据地开展减租减息斗争。县委按战前的收租实况,实行“二五”减租,即减租25%,减息则为旧债年息不得超过50%,超过原本一倍者停利还本,超过两倍者本利停付;凡农民典当押出的田地,期满后有随时赎回的权利。通过减租减息,减轻了地主的封建剥削,大大提高了农民的生产积极性,为巩固和扩大抗日根据地,奠定坚实的群众基础。

为解决根据地物资困难问题,石公华县委、县行政委员会带领群众开展大生产运动。1944年冬,第六联乡在大旺厂办起卷烟厂,每月生产香烟50余箱,除满足部队和当地群众需要外,还可运往外地销售一部分。1945年春,在郑师庙办起织袜厂,每月生产棉袜千余双,除满足挺进支队和地方武装需要外,还支援五师一部分。为补充武器弹药不足,支队在桃花山跑马岭办起兵工厂,主要制造拉筒手枪和子弹,负责修理枪械。妇救会广泛动员妇女开展为抗日“节约一把米”活动,广大农村妇女响应县委号召,把节省下来的米送往抗日前线。同时,赶制军鞋4200多双慰劳和支援部队。

新四军江南挺进支队战地医院旧址 陈昌豪 摄

新四军江南挺进支队战地医院旧址 陈昌豪 摄江南挺进支队治疗伤员,在一栋土屋内实施,名为战地医院。由于条件有限,很多伤员的救治工作,移至不远处的一棵已有1700多年树龄的银杏树下进行。伤员最多时有三四十名,兵力紧张时老百姓帮忙抬伤员,当地郎中、接生婆参加救治。

打击侵略者

桃花山抗日根据地的开辟,像插入敌人心脏的一把利剑,使日寇、伪军胆战心惊、惶恐不安。日寇对根据地发动多次疯狂“扫荡”。根据地军民团结一心,利用一切有利时机,主动出击,给日伪军以沉重打击,保卫和扩大了根据地。

盘踞在墨山铺据点的日寇将根据地周围的粮食、食盐抢去,妄图将根据地军民困死、饿死。眼看春节来临,群众家里无米无盐,江南挺进支队决定袭击墨山铺,夺回粮食和食盐。日寇为防新四军袭击,在墨山铺周围修筑坚固的碉堡,架设铁丝网。

1944年1月24日(农历十二月二十九,大年除夕)深夜,杨震东率领2个连的兵力,悄悄接近据点。他们先用铁钳剪开第一道铁丝网,接着又用抬来的树干压下第二道铁丝网。此时,营房内的日寇正在饮酒作乐,杨震东带领几名战士,向据点摸去,杀死哨兵。埋伏在据点周围的战士纷纷跃起,冲向日寇营房,缴获步枪20多支、子弹3000多发和大批食盐、布匹、腊肉、香烟、火柴等物资。

这次战斗沉重打击了日寇,迫使其在很长一段时间内,只能龟缩于据点内,根据地居民过了一个太平年。当地年逾花甲的乡贤肖伯堂挥笔写下一副春联:“新四军拼命抗日,老百姓安心过年。”

当年桃花山抗日根据地军民在银杏树下救治伤员

当年桃花山抗日根据地军民在银杏树下救治伤员1944年1月25日(农历正月初一),驻华容县城的日寇300多人,决定报复桃花山抗日军民,经杀猪港进犯桃花山,向新四军驻地疯狂“扫荡”。恰巧,襄南中心县委副书记吴云鹏和第四十五团副团长杨洪先率1个营来桃花山检查工作。狭路相逢,新四军予以迎头痛击。战斗开始时,因敌装备精良,且占据有利地形,新四军处于被动地位。很快,新四军采取声东击西的游击战术,由杨洪先率主力向砖桥方向边打边撤,支队长杨震东率江南挺进支队向县城发动佯攻,迫使桃花山之敌回援县城。待敌赶到县城时,杨震东已率支队撤回根据地,从而粉碎了日寇的“扫荡”。

为掌握敌情,杨震东派秘书王家祺在九佛岗以办供销合作社为掩护,建立秘密情报站,有情报员7名。1944年10月,驻墨山铺的日寇50余人企图到桃花山“扫荡”。情报站获悉后,立即向挺进支队报告情况。支队决定集中优势兵力,打伏击战。翌日晚,日寇向桃花山进犯时,埋伏在大道两侧的战士们突然发起攻击,打死日寇10多人,余敌狼狈逃回县城。

日伪军遭到沉重打击后,只得向县城附近龟缩,1945年2月下旬,在三封寺设立新据点。江南挺进支队闻讯后,于3月4日夜晚分两路袭击三封寺。战士们与敌人英勇搏斗,激战20分钟,即击退敌人。此役打死打伤敌人30余人,缴获步枪9支、掷弹筒1个。4月16日,在延安出版的中共中央机关报《解放日报》,以《华容我军攻克三封寺》为题予以报道。

1945年8月15日,侵占华容的日寇垂死挣扎,从县城调集日伪军180多人,由墨山铺迂回到岳阳县边境,进入佛寺坳附近,妄图向桃花山根据地中心地带三郎堰发动最后一次“扫荡”。支队长郑怀远(原支队长杨震东调边区学习)得知情报后,立即率领5个连的兵力,于当日拂晓埋伏在佛寺坳附近山坡两侧,静待来犯之敌。上午9时许,100多名伪军走在前面,70余日军隔一里路尾随在后。待敌进入伏击地段后,支队发起猛攻,日寇迅速抱头逃窜,又被支队截击,战斗进行至中午。

战斗中,支队参谋长郭宗保身负重伤,肠子从伤口掉了出来,仍坚持指挥战斗。共产党员、排长万作仕看到日寇如此猖狂,他把上衣一甩,光着赤膊带了3个手榴弹,大喊一声:“老子和这些杂种拼了!”一路急冲,全排战士一齐跟进,最后全排战至仅存副班长吴本忠和3名战士,万作仕等人全部壮烈牺牲。

是役,支队打死日寇50人、伤10多人,日寇仅剩12人,打死打伤伪军30余人;缴枪50余支、子弹5000余发和一批其他军用物资。支队牺牲21人,负伤19人。第二天,日寇派人来收尸,与援军会合,向华容方向狼狈逃去。

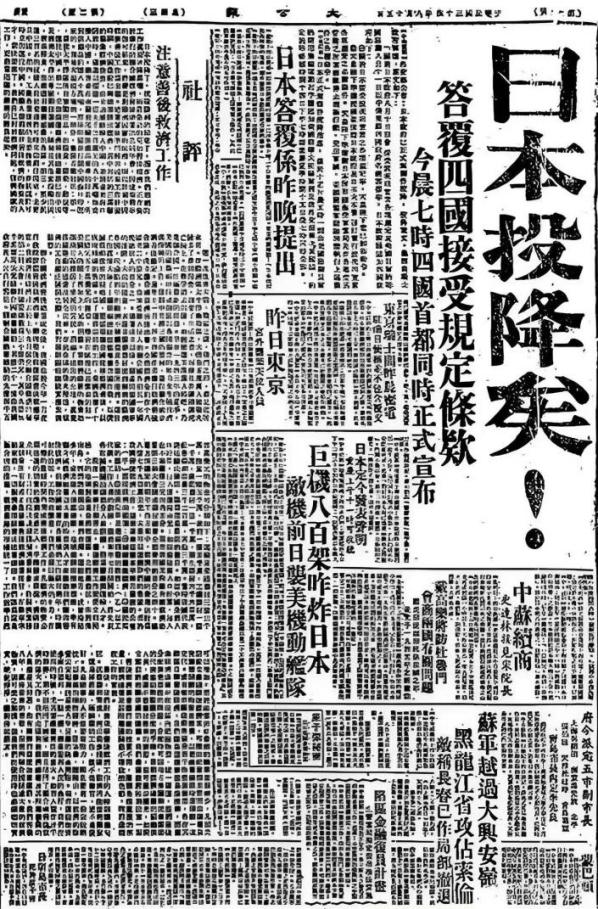

1945年8月15日,日本宣布无条件投降。当年9月,石公华县根据地军民在斋公桥举行盛大集会,庆祝中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争的伟大胜利!

责编:王相辉

一审:张颖琳

二审:徐典波

三审:姜鸿丽

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号