湖南日报·新湖南客户端 2025-07-11 08:45:59

湖南日报·新湖南客户端 通讯员 杨长沛 石威远

新晃侗族自治县位于湖南最西部,版图的“鼻尖”。地处湘黔交界,是湖南对接西部陆海新通道的“桥头堡”。湘黔铁路、沪昆高速贯穿全境,怀化国际陆港(新晃港)打通国际物流通道的又一“门户”。

新晃产业开发区的发展轨迹,深刻映照着新晃的县域经济的整体脉动,是其主动融入区域发展格局、驱动产业转型升级的生动样本。这片热土,正演绎着从传统“边陲矿区”向省级特色化工园区跃升的转型传奇。历经十多年的砥砺奋进,它不仅实现了自身的华丽蜕变,更探索出一条资源型县域创新发展、开放合作的新路径。

(县城全景图)

(县城全景图)

新晃工业的“山河底色”

新晃重晶石储量丰富,占全国储量的60%以上,被誉为“中国重晶石之乡”。重晶石储量达4.5亿吨,钾长石储量9亿吨,右旋龙脑樟为国家地理标志产品,全国独有,奠定化工产业基础。

新晃的工业基因,最早可追溯至1644年——明末清初,酒店塘汞矿开启规模化开采,鼎盛时期年产汞占全国总量的三分之一,成为“中国汞都”的重要组成部分。新晃汞矿,中国三大汞都之一。这里曾是西南地区重要的汞矿开采集散地,年产汞达数百吨,留下了“汞矿经济”的深刻烙印,依托重晶石、汞矿等资源,新晃陆续建成重晶石矿务局、红星化工等企业,形成以资源开采为主的工业雏形。这里曾是新中国首批汞矿工业基地之一,酒店塘历史文化街区至今保留着20世纪50年代的工业建筑群,见证了中国近现代工业化的缩影。

从明清时期的汞矿开采,到新中国成立后的国营化工企业运营,再到如今省级产业园区的崛起,这片土地历经百年沧桑。新晃依托百年工业底蕴,书写了一段从“汞矿兴衰”到“重晶石崛起”的产业转型传奇。

(麦金德环保科技有限公司厂房实景)

(麦金德环保科技有限公司厂房实景)

化工产业的历史变迁——从“卖原矿”到“点石成金”

新晃,这座因丰富的重晶石资源而闻名的小城,在资源型城市转型阵痛中经历着典型的发展困局。20世纪90年代起,粗放式开发模式的弊端集中爆发:重晶石资源长期以原矿形态贱卖,汞矿开采陷入“资源诅咒”陷阱,高耗能低效产业占比过高,产业链条缺失导致工业发展进展缓慢。2008年启动建设的产业园区本应成为破局关键,但初期发展数据揭示转型之艰——2012年园区入驻企业多停留在矿石粗加工阶段,“抱着金饭碗讨饭”的困境亟待突破。这种结构性矛盾折射出资源型城市转型的普遍困境,当资源红利消退后,如何构建起与资源禀赋相匹配的现代产业体系,成为横亘在县域经济升级路上的核心命题。

毗邻的贵州大龙开发区凭借国家西部大开发政策优势,吸引中伟新材料等龙头企业落户,迅速崛起为西南地区新能源材料产业高地,这种“近在咫尺的差距”,成为新晃破局的直接动力。“一河之隔,一边是现代化工厂,一边是传统矿区”的强烈反差,贵州竞争倒逼新晃痛定思痛:必须跳出“资源陷阱”,向精深加工要出路。面对邻近贵州重晶石产业的先发优势,新晃没有盲目跟风,而是立足自身实际,制定了差异化的发展战略。

技术突破与产业崛起,三次关键转型的战略抉择。

第一次转型企业破局:从“挖矿卖资源”到“建园聚产业”(2008-2015)

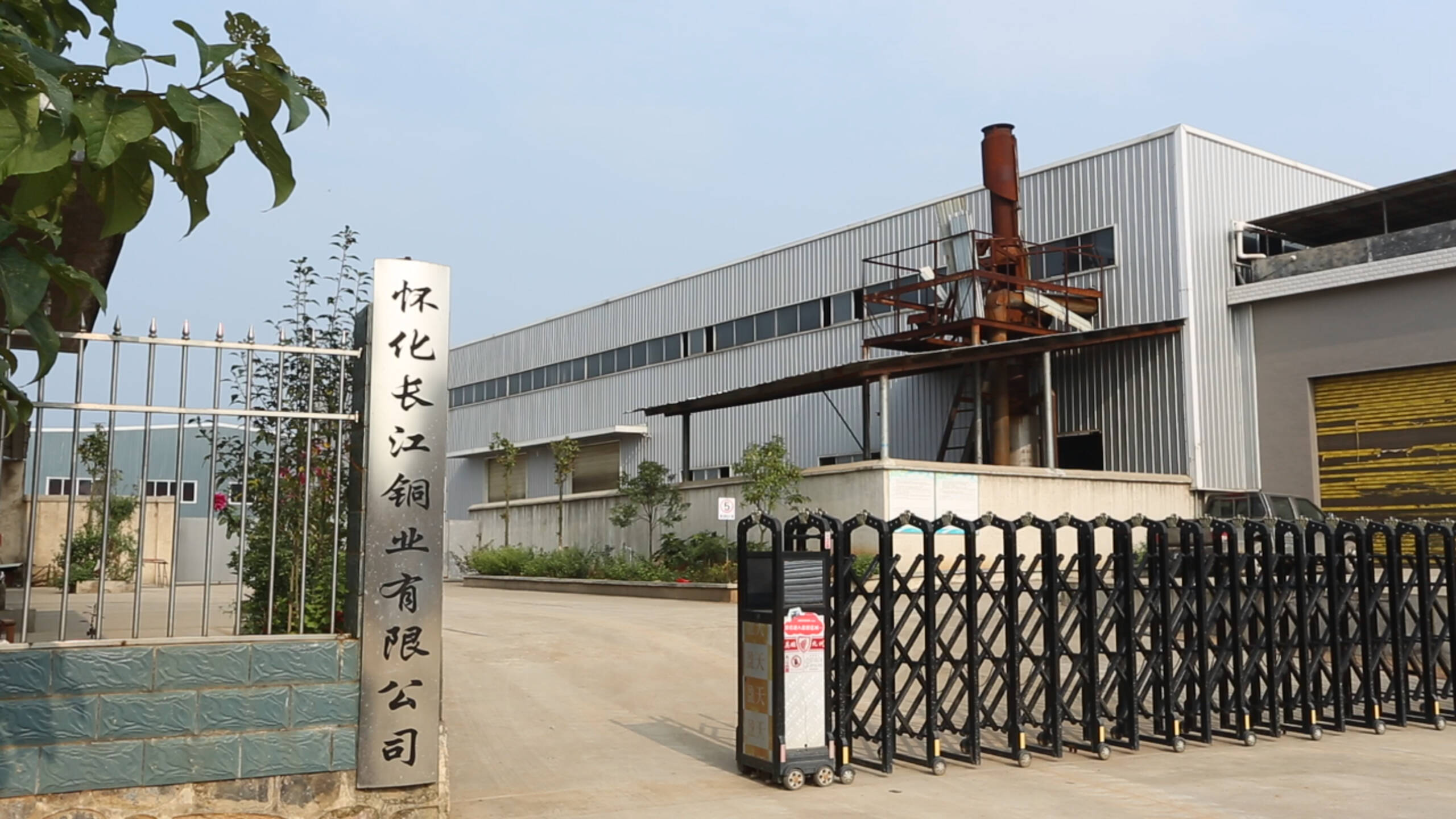

2008年,新晃产业开发区建设拉开帷幕,建园初期,面临诸多挑战,企业数量稀少最为突出。通过基础设施先行打造硬环境,筑巢引凤精准招商,重点引进装备制造、金属加工冶炼有关的企业,首批引入远大机械、长江铜业为代表的技术性制造企业,这两家企业与其他冶炼企业的到来,逐渐改变了新晃产业开发区的格局,这些企业围绕冶炼产业,注重实用新型专利创新,培育产业链雏形,初步形成了上下游产业链,为后续产业发展奠定基础。

第二次转型产学研赋能:从“单一化工”到“创新驱动”(2016-2020)

2016年升级为省级工业集中区后,新晃确立“科技强链”战略。与中南大学相关学院建立战略合作伙伴关系,成立“新晃重晶石产业发展促进中心”,攻克低品位重晶石提纯、钡盐联产等技术难题。鲁湘钡业率先突破高纯碳酸钡生产工艺,推动产业链向精细化延伸。新晃红星化工建成省内首条高纯钡盐生产线,其产品纯度达99.5%的技术指标,直接打破高端钡盐市场长期依赖进口的局面,该公司研发的纳米硫酸钡填补国内空白,被列入《湖南省重点新材料产品目录》。立晟新材料生产的特种氧化铝占据全国70%份额,成为圣戈班等国际巨头的供应商。

第三次转型产业链形成:从“抱团发展”到“产业聚集”(2021年至今)

在产业发展过程中,新晃坚持规划引领,制定了详细的重晶石产业发展规划。明确以精细化工为主导产业,围绕重晶石资源综合利用,打造集开采、加工、研发、销售为一体的完整产业链。通过政策引导、资金扶持等措施,吸引一批优质企业入驻园区,推动了产业的快速发展。园区培育了红星、鲁湘、合创、三鑫、清发矿业等市场竞争力强、受客户喜欢的“明星”企业。这些企业抱团发展,以重晶石为引擎,钡化工为支撑,产业实现了从低端生产向高端发展迈进,形成区域精细化工产业集群,在精细化工新材料产业一路快跑,硝酸钡占全国市场60%,产品远销欧美日韩。

2023年省级化工园区获批后的“二次创业”

2023年9月湖南省级化工园区的金印落定,为新晃产业开发区注入澎湃动能,开启了其立足深厚钡化工根基,面向高维产业链的“二次创业”征程。此番“二次创业”,正是以省级平台为支点,撬动一场从资源依赖向创新驱动、从链条单一向生态繁荣的深刻嬗变。如今,这片热土正奋力编织一张多元共生的现代化工网络:钡系无机盐制造领域向精细化、专用化深度掘进,新晃红星、鲁湘钡业等企业持续引领着这一核心板块的升级迭代;同时,借力大(龙)新(晃)产业协作的东风,新能源材料板块异军突起,道尚循环、三扬新能源等企业成为抢滩布局锂电池回收利用、新型储能材料等战略新赛道的核心力量;而在价值链的高端,依托本地特色龙脑资源的精深开发,沛霖龙脑、国药龙脑等企业正推动中医药与高端日化原料产业蓬勃发展,标志着新晃化工向高附加值领域的有力攀登——一个由骨干企业支撑、多赛道并进、高附加值引领的现代化工产业新梯队已然清晰呈现。强龙头,聚优势,2024年新晃产业开发区规模工业增加值增速15.6%,亩均税收增速184%,实际使用外资增速2400%,主要经济指标增速远高于湖南省平均水平,同年引进项目15个、总投资57.43亿元,多个项目实现“当年签约、当年投产”,走出了一条资源型县域高质量发展的新路径。

为配合产业的飞速发展,新晃产业开发区正以超常规速度推进基础设施配套升级:投入1.5亿元的污水处理厂(排放一级A标准)提标改造项目加速完成,将现有污水处理厂由0.25万立方米/日,扩容至0.4万立方米/日;园区消防站、环保监测站、40万立方米一般固废堆渣场相继开工;集中供热供气项目等关键能源设施建设如火如荼,连点成网。一场围绕要素保障的基建攻坚战,正为新晃化工产业的跃迁夯实根基、打通经脉。

(污水处理厂提标扩容建设项目一期在建主体组合池)

(污水处理厂提标扩容建设项目一期在建主体组合池)

共建未来,湘黔边界的“跨省经济共同体”

湖南新晃与贵州大龙,堪称湘黔边界“无缝对接”的典范。两地核心区域仅一街之隔,山水同脉、习俗交融,地理空间上的浑然一体,孕育了天然的深度协作基因。超越行政区划的藩篱,新晃与大龙依托地缘的极致毗邻、资源的优势互补、产业的深度嵌合(如新晃化工配套与大龙锂电集群的协同),以及共治共享的社会人文纽带,正合力锻造一个充满活力的省际协同发展示范区,生动诠释了“边界”如何转化为“增长极”的共赢之道湘黔边界新标杆,省际协同启新篇。5月24日,湖南怀化新晃侗族自治县与贵州省大龙经济开发区正式签署《新时代湘黔大(龙)新(晃)经济协作示范园建设合作协议》,标志着湘黔两省跨区域合作迈入新阶段,联手打造湘黔边界合作创新先行区,是两地在推进区域协调发展取得的新突破,是两地开发区实现协同发展的破题智慧,也是工业产业链重构书写跨省发展新篇的创新胆识。当行政藩篱化为协同坦途,湘黔“兄弟”县区携手打破“楚河汉界”,正架起高质量发展的“彩虹桥”,让毗邻区各美其美、美美与共。

贵州大龙经济开发区与湖南新晃产业开发区,这对曾“各扫门前雪”的邻居,如今正携手“共烹一桌菜”——规划同图、产业同频、要素同价、设施同网、服务同园。新晃园区凭借省级化工园区的坚实基础,重点发展新能源新材料板块,与邻近的大龙园区形成了战略性的深度互补。大龙园区锚定锂电材料核心,已建成规模达25万吨的正极材料产业园,年产值预计突破300亿元,展现出强大的产业聚集效应。新晃则以此为依托,积极布局相关配套与延伸领域,特别是在锂电池回收利用、新型储能材料等方面精准发力。这场“双向奔赴”的产业聚合,不仅点燃了区域协作的强大引擎,更在湘黔边界激活了一个充满活力的经济增长新极,共同构建起更具韧性与竞争力的新能源新材料产业生态圈。

(新晃产业开发区办公大楼)

(新晃产业开发区办公大楼)

新时代湘黔大(龙)新(晃)经济协作示范园的共建,成为省际边界协同发展的鲜活样本。该示范园建设以“打破省际政策壁垒、促进区域经济发展”为目标,旨在通过推进基础设施互联互通、商贸物流一体推进、产业项目一体共推、公共服务一体共融、人才资源一体共享等领域加强深度合作,实现资源共享、优势互补、互利共赢。

目前,两地已建立起常态化会商协作机制,在基础设施互联互通方面取得实质性进展——公交线路实现跨省直达,公铁联运体系高效运转,G6512高速互通工程加速推进,跨区域供热供气网络逐步完善。在产业协同层面,双方聚焦新能源、新材料、精细化工等高附加值领域,通过“后端研发+前端转化”的深度契合,构建起区域一体化产业链条。其中,大龙经开区依托新型功能材料产业的技术积累和规模优势,与新晃产业开发区精细化工领域的专业化前端布局形成链式互补,推动技术、人才、资本等要素高效流动,促成上下游产能联动与资源共享,最终实现产业集群的共生共融。

(标准化厂房)

(标准化厂房)

结语:西部山区的“开放样本”

从汞矿小镇到化工新城,从封闭矿区到开放高地,新晃注重工业遗产活化利用,积极打造“国家工业遗产公园”,将汞矿遗址与现代产业园结合,推动“工业+旅游”融合发展。从“边陲矿区”到省级化工园区的跨越,折射出资源型县域“向科技要效益、向开放要空间”的突围逻辑。新晃化工的转型之路,是以科技创新破解资源依赖、以开放协同重塑产业格局的生动样本。当“山的封闭”遇上“链的开放”,当“矿的粗放”遇见“智的精细”,新晃化工产业,就此改写!

(新晃酒店塘汞矿遗址全景)

(新晃酒店塘汞矿遗址全景)

(远眺产业开发区集中连片的厂房)

(远眺产业开发区集中连片的厂房)

(长江铜业有限公司厂区)

(长江铜业有限公司厂区)

责编:易鑫

一审:易鑫

二审:李夏涛

三审:肖畅

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号