唐磊 彭雪开 湖南省民政厅 2025-07-07 09:54:33

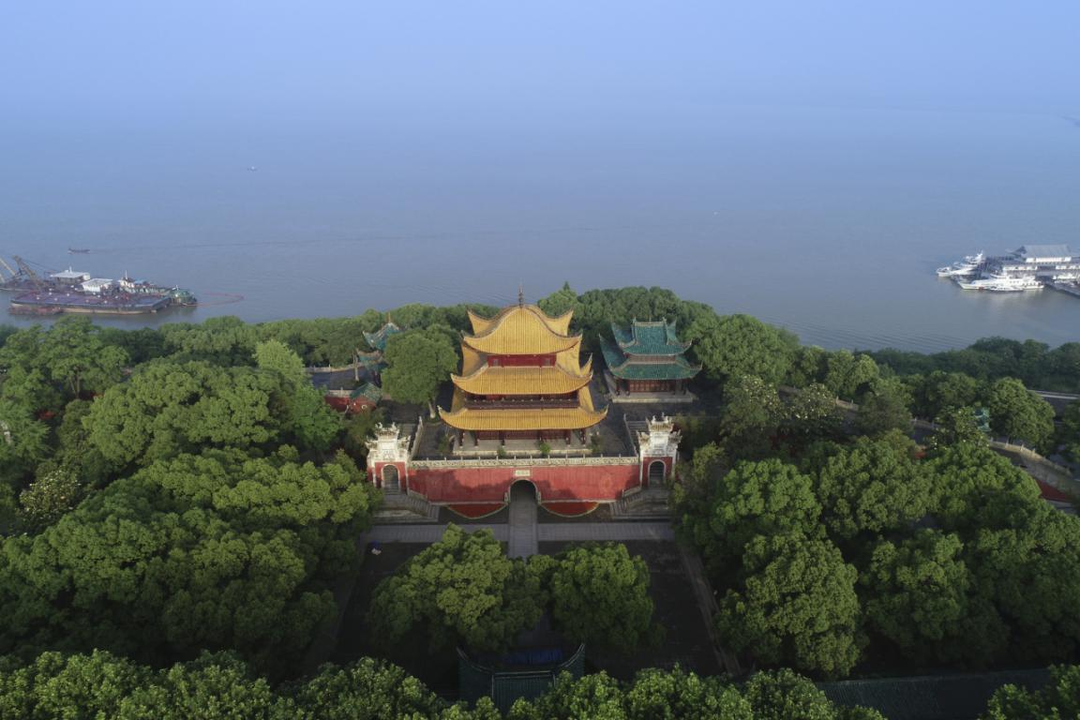

(岳阳楼上观天下,洞庭湖畔醉人间)

(岳阳楼上观天下,洞庭湖畔醉人间)

“湖南”概括

湖南位于中国长江中游,洞庭湖以南,是中华人民共和国的缔造者毛泽东诞生的地方。湘江是湖南境内最大的河流,也是湖南人民的母亲河。她自南向北贯穿全省,注入洞庭湖,故简称“湘”。省域介于东经108°47′~114°15′、北纬24°38′~30°08′之间,东邻江西(幕阜、武功诸山为界),西接贵州(云贵高原东缘),西北毗重庆(武陵山脉),南连粤桂(南岭山脉),北通湖北(洞庭湖平原)。土地总面积21万多平方公里,2024年末常住达人口6539.0余万人。

(梦栖山水间,心泊张家界)

(梦栖山水间,心泊张家界)

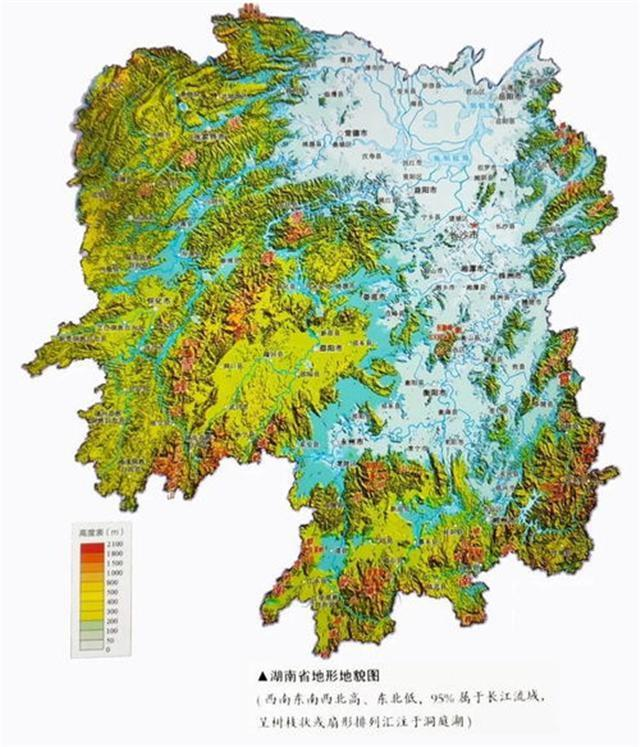

全省地形以山地和丘陵为主,平原面积不足20%,最高点为石门壶瓶山(2099米),最低处临湘黄盖湖(24米)。水系以洞庭湖为中枢,湘、资、沅、澧“四水”为骨干,5公里以上河流5341条,96%属长江流域,这既形成了“七山一水两分田”的区划标签,其悠久的历史、深厚的文化底蕴、丰富的自然景观在赢得了“鱼米之乡”“芙蓉国”之美誉的同时也奠定了其连接中部与西南的枢纽地位。

(橘子洲畔,江水悠悠)

(橘子洲畔,江水悠悠)

“湖南”名称的由来

湖南之名的形成与演变,既与地理特征密切相关,又承载了数千年的历史变迁。

一、地理特征与“湖南”之名的直接关联

(一)洞庭湖以南的地理定位

湖南省名最直接的来源是其地理位置。根据《地名词典》《湖南古今地名词典》等文献记载,“湖南”即“洞庭湖以南”的简称。洞庭湖为中国第二大淡水湖,古称“云梦泽”,其水域广阔,南北分界显著。

(岳阳·洞庭)

(岳阳·洞庭)

自秦汉以来,中原政权多以洞庭湖为地理坐标划分南北区域。西汉时期,洞庭湖以南的广大地域被称为“长沙国”,东汉改称“长沙郡”,至唐代设立“湖南观察使”,“湖南”作为行政区域名称正式确立。我们可以看出,这一命名逻辑清晰反映了古代以自然地理标志界定行政区域的特点。

(二)湘江与简称“湘”的由来

湖南省简称“湘”,源于贯穿全境的湘江。湘江是长江的重要支流,全长948公里,流域面积占湖南省总面积的40%以上,自古为湖南的母亲河。《湖南地名志》记载,湘江之名最早见于《山海经》,其流域为楚文化发祥地之一。战国时期,楚国在此设置黔中郡,湘江成为政治、经济与文化的纽带。至唐宋,湘江流域的繁荣,催生了“湖广熟,天下足”的粮仓盛景,伴随岳麓、石鼓等书院沿湘江兴起,“湘”不再只是江名,而是融合地理认同、文化自觉与经济自信的文明符号。

(惟楚有才,于斯为盛--岳麓书院)

(惟楚有才,于斯为盛--岳麓书院)

(三)地形特征对名称的影响

我们一起来看下湖南的地形特征,湖南地貌呈“三面环山、向北开口”的马蹄形盆地,西北有武陵山脉,西南有雪峰山脉,南部为五岭山脉(即南岭山脉),东面为湘赣交界诸山,湘中地区大多为丘陵、盆地和河谷冲积平原,湘北为洞庭湖与湘、资、沅、澧四水尾闾的河湖冲积平原。地貌以流水地貌为主,占全省总面积的64.76%,岩溶地貌次之,占25.97%;湖成地貌比例最小,仅占2.88%。这一地形在古代交通闭塞的条件下,形成了相对独立的文化单元。例如,湘西武陵山脉的险峻地形,使当地长期保留独特的少数民族文化;而洞庭湖平原的肥沃土地,则孕育了以农耕为基础的湖湘文明。地理环境的多样性,间接促使“湖南”作为统一行政区域名称的稳定性,因其涵盖了湖南不同地貌单元的文化共性。

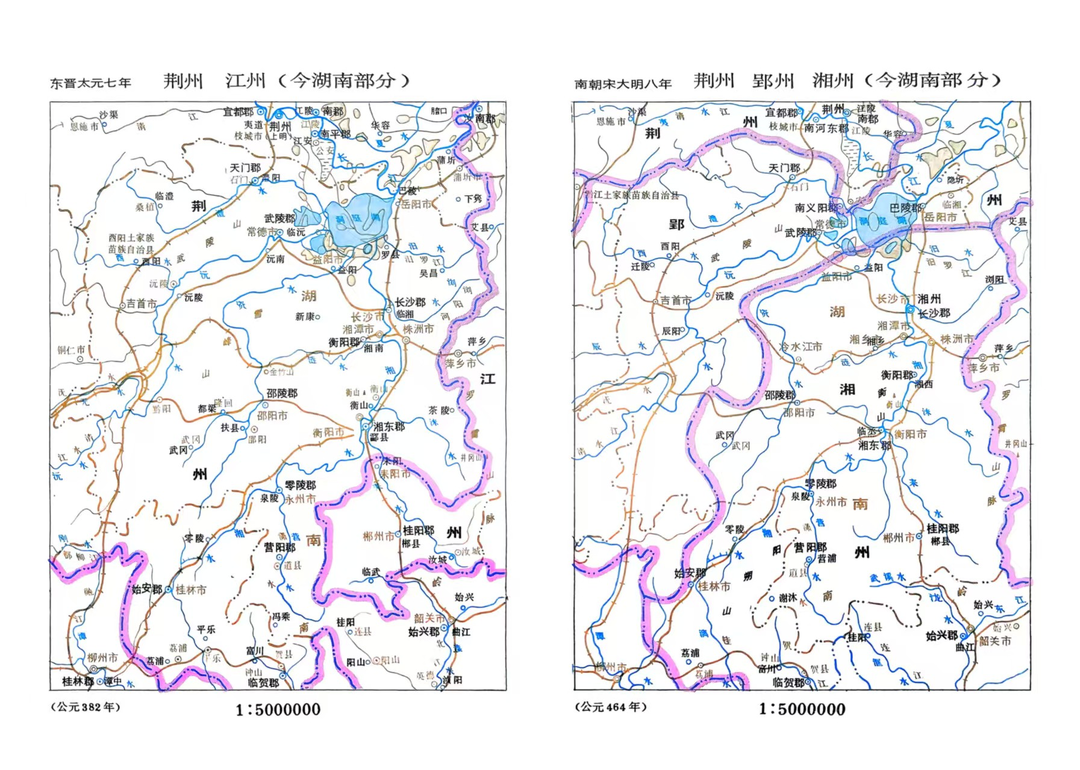

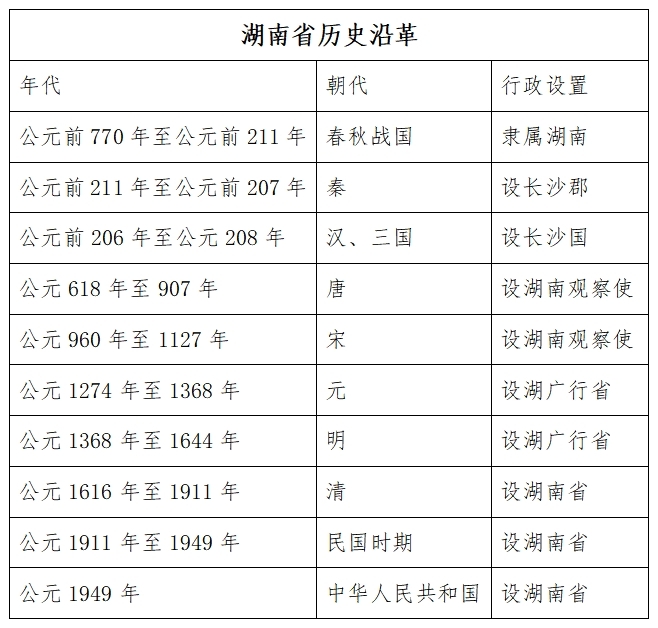

二、历史沿革中的名称演变

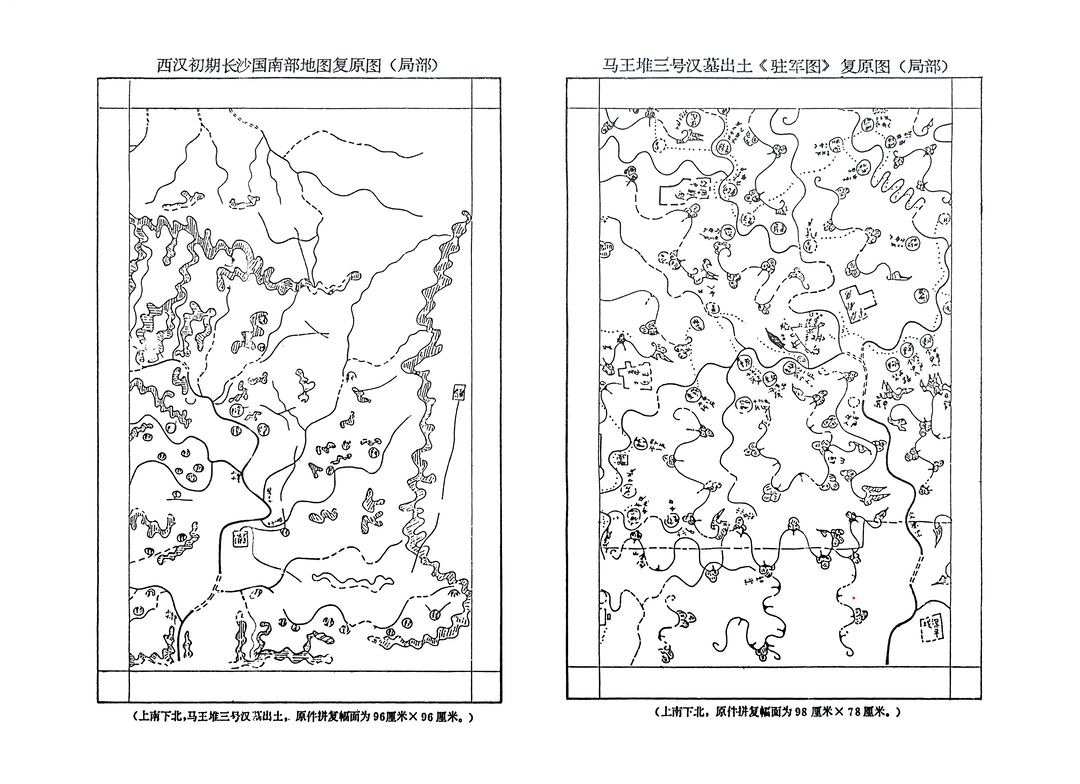

(一)先秦至秦汉:从“黔中”到“长沙”

湖南地区最早见于文献的行政建置为战国时期的“黔中郡”。据《湖南省县级以上沿革资料》记载,楚国为加强对南方的控制,于战国中期设置黔中郡,辖今湖南西部及周边地区。秦统一六国后,增设长沙郡,范围扩展至湘江流域。

西汉初年,刘邦封吴芮为长沙王,建立长沙国,辖今湖南大部及江西部分地区。长沙国的设立标志着湖南地区首次以独立政区形态载入史册,其名称源于治所“临湘”(今长沙)。

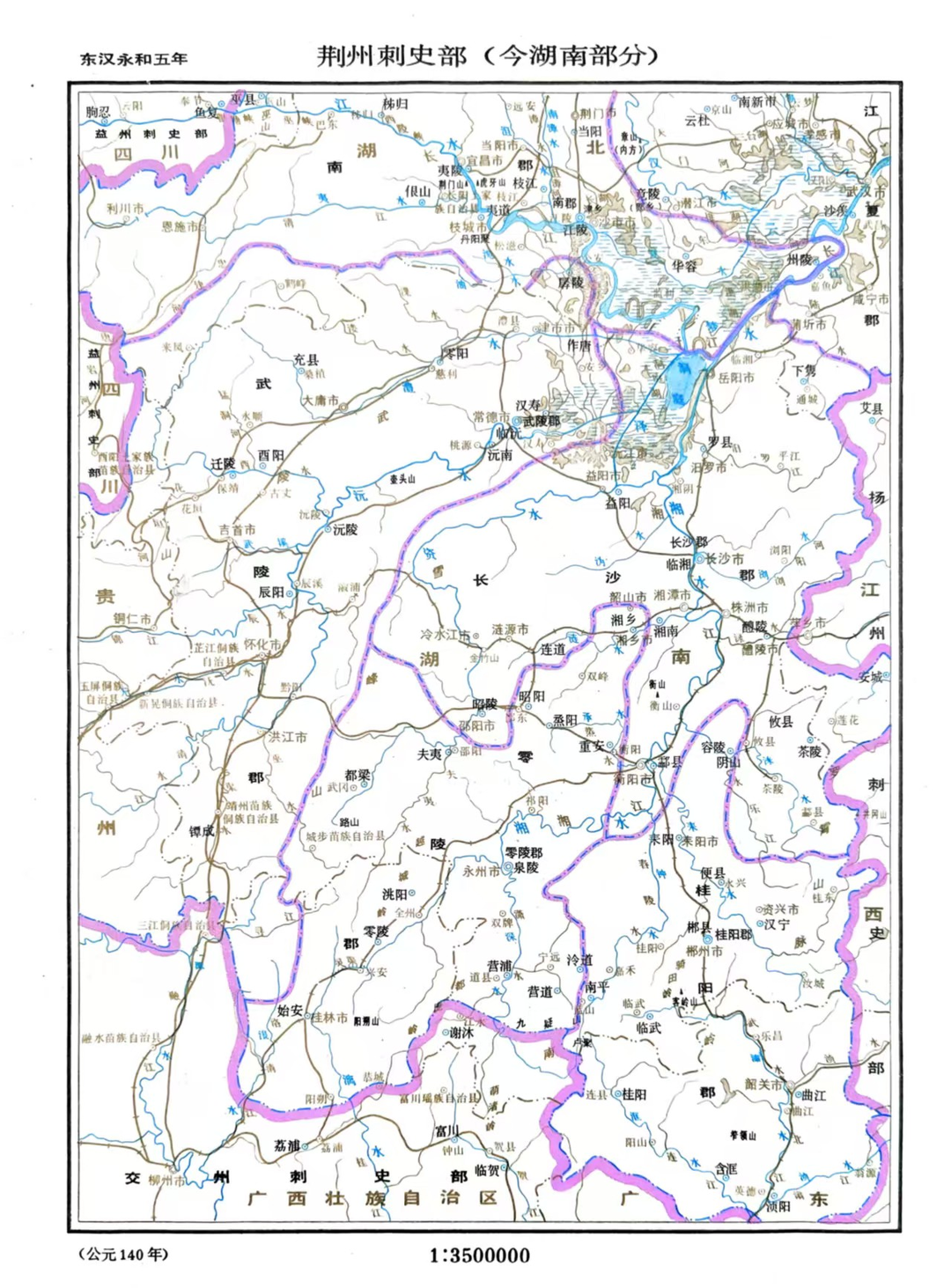

(二)魏晋至隋唐:“湘州”与“湖南”的初现

西晋永嘉元年(307年),晋怀帝分荆州、广州部分郡县置“湘州”,治所仍为临湘(今长沙)。《湖南古今地名词典》指出,“湘州”之名源于洞庭湖的古称“湘湖”,这是“湘”作为地域名称的首次官方使用。

南北朝时期,州郡更迭频繁,但“湘”作为核心地理符号被保留。至唐代广德二年(764年),朝廷设“湖南观察使”,管辖潭州(长沙)、衡州、郴州等七州,“湖南”作为行政区划名称正式登上历史舞台。这一名称的确立,标志着洞庭湖以南地区在政治、经济上的整合完成。

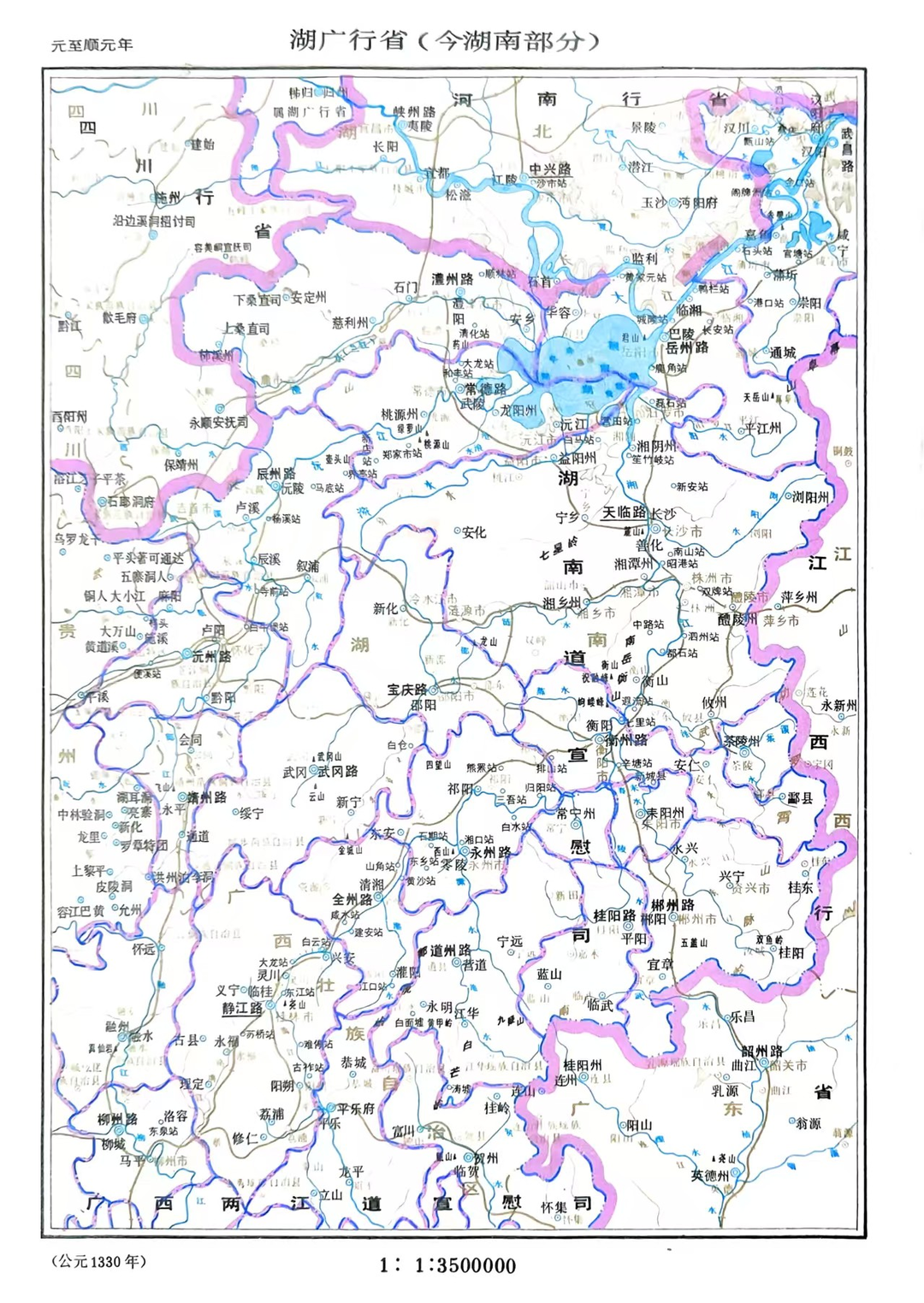

(三)宋元明清:从“荆湖南路”到“湖南省”

宋代实行“路-州-县”三级制,湖南地区分属“荆湖南路”和“荆湖北路”。其中,“荆湖南路”治潭州,辖潭、衡、永等州,其名称延续了唐代“湖南”的地理概念。元代湖广行省设立后,湖南地区被划分为岳州、常德、辰州等路,行政边界逐渐清晰。

明初属湖广布政使司,至清康熙三年(1664年),清廷析湖广布政使司为湖北、湖南两省,“湖南省”正式建省,省会长沙府。湖南正式成为中国本部18行省之一。这一划分奠定了现代湖南省的版图基础,“湖南”作为省级行政区名称沿用至今。湖南行政区划经历多次调整后,至2024年末,全省共设14个市州、122县(市、区)、1947个乡(镇、街道)。

三、文化与民族融合对名称的塑造

(一)楚文化与“湘”的符号化

湖南是楚文化的重要发源地之一。屈原的《离骚》《九歌》等作品诞生于湘江流域,“楚辞”文化深刻影响了湖南的文化认同。楚人尚赤、崇凤、重巫的习俗,与中原文化形成鲜明对比,使得“湘”不仅是地理名称,更成为文化符号。唐代柳宗元贬谪永州时写下《永州八记》,进一步将“潇湘”意象升华为文人精神寄托之地。

(一山藏尽东方韵,万卷云涛读南岳)

(一山藏尽东方韵,万卷云涛读南岳)

(二)少数民族文化与地名

湖南是多民族聚居省份,苗族、土家族、侗族等少数民族的地名文化丰富了“湖南”的内涵。例如,湘西“凤凰”“永绥”(今花垣县),还有土家语地名“大喇寺”,是土司时期“大喇巡检司”司所驻地,这些地名源自明清土司制度,体现了当时湖南的政治体制和行政管理方式。反映了中央政权与少数民族的互动;而“吉首”(苗语意为“繁荣之地”)等名称则保留了民族语言特色。这种多元文化的交融,使“湖南”之名兼具包容性与历史深度。

(魅力湘西,风情万种)

(魅力湘西,风情万种)

四、地理与文化的双重认同

(一)洞庭湖的核心地位

“湖南”名称直接源于洞庭湖以南的地理方位,而洞庭湖作为长江中游的天然地理坐标,自先秦以来便是南北分界的标志。 还是湖南省的“北大门”,承接湘、资、沅、澧四水(湖南四大河流),连通长江,形成湖南水系的“心脏”。其水域及周边平原(洞庭湖平原)是湖南省重要的农业基地,有“鱼米之乡”之称。同时,湖区是古代楚文化发源地之一,周边遗迹岳阳楼、君山岛承载着深厚的历史记忆。范仲淹的“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”精神和历代文人墨客留下的名篇,成为中华文化的精神象征。

(二)红色文化与现代认同

清末民初,湖南成为中国近代化的重要策源地。曾国藩、左宗棠等湘军领袖的崛起,使“湘人”群体形象深入人心;辛亥革命后,湖南废除府州厅,改设道县,名称的现代化改革体现了从传统到近代的转型。1949年后,湖南的行政区划历经多次调整,但“湖南”作为省级名称始终未变,成为历史连续性与现代国家治理结合的典范。作为中国革命的重要根据地,湖南涌现出毛泽东、刘少奇等领袖人物,“韶山”“井冈山”等地名与红色记忆紧密相连。湖南还走出了任弼时、彭德怀、贺龙、罗荣桓等老一辈无产阶级革命家,以及众多开国将领,如粟裕、黄克诚、陈赓等。这些将帅们在中国革命的各个时期都发挥了重要作用,他们以湖南为故乡,其革命精神和事迹成为湖南红色文化的重要组成部分,也让湖南享有“将帅之乡”的美誉。这种现代历史叙事进一步丰富了“湖南”的政治与文化意义,使其成为民族复兴的象征之一。

“湖南”之名的形成,是自然地理、历史沿革、文化交融共同作用的结果。从“黔中”“长沙”到“湘州”“湖南”,名称的每一次变迁都折射出中央政权对南方的治理策略,以及本土文化的自我塑造。湘江的奔流、洞庭湖的浩渺、南岳的巍峨,共同构筑了湖南的地理标识;而楚辞的浪漫、宋明理学的深邃、近代革命的激荡,则赋予其名称以深刻的人文内涵。富饶的物产、灵秀的山水与灿烂的文化,不仅定义了湖南的行政区划格局,也为他赢得了众多脍炙人口的美誉和别名。这些雅称早已成为了湖湘大地鲜明的文化符号。

湖南省的别称

一、湖南,雅称“潇湘”

潇湘,源于《山海经·中次十二经》:“帝之二女居之,是常游于江渊。澧沅之风,交潇湘之渊。”东晋罗含《湘中记》:“湘川清照五、六丈,下见底石如樗蒱矢,五色鲜明,白沙如霜雪,赤崖若朝霞,是纳潇湘之名矣。”这是对潇湘的最早释义。潇,指潇水。古今文有水流清澈深流之义。《水经注·湘水》《读史方舆纪要·湖广七·永州府》,皆释为此义。湘,指湘江。湘,始源于《诗经·采萍》;作为河流专名,最早出现在楚国。《山海经·中次十二经》:“帝之二女居之,是常游于江渊。澧沅之风,交潇湘之渊。”楚怀王六年(前323年),楚王颁发给鄂君“鄂君舟节”铭文:“自鄂(注:湖北鄂城)往……上江,内(入)湘……内(入)资、沅、澧、油。”“节”为青铜铸造, 记载鄂君可持节通过湘、资、沅、澧、油等诸水道,往返贸易征缴税赋及禁运物质等有关规定。湘,古文中通鬺,为鬺字假借字,意为烹、煮祭祀之意。《史记·孝武本纪》《汉书·郊祀志》,宋代吴曾《湘水记》皆有考载。因此,湘与鬺通,皆是古越人一种敬烹上帝鬼神的仪式。

北宋沈括(1031-1095)《梦溪笔谈·书画》列“潇湘八景”,“潇湘”地名,传名国中。南宋米芾《潇湘八景并序》所画“平沙落雁”“远浦归帆”“山市晴岚”“江天暮雪”“洞庭秋月”“潇湘夜雨”“烟寺晚钟”“渔村夕照”后,“好事者多传之”。致使“潇湘”地名,家喻户晓,名传国内外。

二、湖南,别名“三湘四水”

三湘,源出东晋陶潜(365-427年)《赠长沙公族祖并序》中有“三湘论洞庭,七泽蔼荆牧”词句。唐代王维(701-761年)《汉江临眺》诗,杜甫(712-770年)《送魏二十四司直充岭南掌选崔郎中判官兼寄韦韵州》诗句有“三湘”。《宋书·孝武帝骏》(430-464年)中有“方巡三湘而奠衡岳,次九江而检云、岱”之句。南朝梁《宋书》中,多次出现“三湘”一词。自此后清雍正《湖广通志·卷八十一》等文献、诗文,皆沿用“三湘”一词。不过,《湖广通志·卷八十一》所言“三湘”包括“沅湘”。自东晋后学者多认可的“三湘”,实指整个湘水流域; 而“三湘”者,实指湘水(湘江)流经永州时与“潇水”、流经衡阳时与“蒸水”和入洞庭湖时与“沅水”相汇而得名,分别称“潇湘”、“蒸湘”和“沅湘”。

(古道寻历史,天桥瞰未来)

(古道寻历史,天桥瞰未来)

《山海经》记载湘江与洞庭水系,奠定“四水”认知基础。四水则指湘江、资江、沅江和澧水。“三湘四水”不仅是湖南自然地理的精准概括,更是其历史演进与文化精神的凝练表达。清代《湖南通志》以“三湘四水”概括全省地理格局。这一名称跨越时空,至今仍承载着湖南人“依水而生、因水而兴”的集体记忆,成为解读湖南地理密码与文化基因的关键符号。

(郴州·安陵书院)

(郴州·安陵书院)

三、湖南,亦泛称湖湘

湖湘之名,唐初诗人王勃(650-676年)《益州德阳县善寂寺碑》:“虽复苍梧之望,湖湘盈舜之歌。”唐僖宗李儇广明元年(880年)哀叹:“湖湘荆汉,耕织屡空,盗贼留驻,人户逃亡,伤夷最甚。”唐代诗人杜牧(803-852)《贺生擒草贼邓裴表》诗,以及晚唐诗人狄焕(生卒年不知)《送人游邵州》诗中,皆有“湖湘”词句。《旧五代史》有数处“湖湘”之载;宋初《太平御览》栽:《唐史》曰:“江东有吐蚊鸟,夏夜,鸟吐蚊於芦荻中,湖湘尤甚。”

《宋史·周行逢传》:“吾奄有湖湘,兵强俗阜,四邻其惧我乎?”由此可见,唐初至北宋,无论官方或民间,皆认同“湖湘”称名。

(天下水府,人间瑶池)

(天下水府,人间瑶池)

四、湖南又有“芙蓉国”之美誉

历史上湘江、洞庭湖沿岸广植木芙蓉,形成“芙蓉夹岸”的景观。唐代《酉阳杂俎》记载:“湘中气候,尤宜此花。”唐代诗人谭用之在《秋宿湘江遇雨》中写下“秋风万里芙蓉国”的名句,自唐朝以后,“芙蓉国”逐渐成为湖南的代称。宋代《太平寰宇记》载:“湘江两岸多芙蓉,故称芙蓉国。”

(山川汇聚成佳话,水利千秋送无涯)

(山川汇聚成佳话,水利千秋送无涯)

明代《湖广通志》描述湖南“秋日芙蓉如锦,与稻浪相映”。而木芙蓉树皮纤维可制绳、造纸,花朵入药清热解毒,与湖南农耕文化深度结合。民间有“芙蓉花开,丰收在望”的谚语。“我欲因之梦寥廓,芙蓉国里尽朝晖”——毛泽东同志诗中的豪情与愿景,依然激荡着三湘大地。

如今,习近平总书记强调,“湖南要更好担负起新的文化使命,在建设中华民族现代文明中展现新作为。

(红日初升在东方,其大道满霞光)

(红日初升在东方,其大道满霞光)

保护好、运用好红色资源,加强革命传统和爱国主义教育,引导广大干部群众发扬优良传统、赓续红色血脉,践行社会主义核心价值观,培育时代新风新貌。”“推进文化和旅游深度融合,守护好三湘大地的青山绿水、蓝天净土,把自然风光和人文风情转化为旅游业的持久魅力。”今日之“湖南”,既是行政区划的符号,更是历史与文化的综合体,承载着千年文明的血脉与新时代的期许。

(浏阳烟花耀天下)

(浏阳烟花耀天下)

策划:湖南省民政厅区划地名处

执笔:唐磊 彭雪开

附:本文参考文献:《新唐书》《宋书》《宋史》、陈桥驿《水经注校证》《中国古今地名大词典》、文选德《湖湘文化古今谈》、彭雪开《湖南·潇湘·三湘·湖湘地名考述》等。本文部分图片来自网络,如有侵权,请联系删除。

责编:杨鸿雁

一审:杨鸿雁

二审:蒋茜

三审:周韬

来源:湖南省民政厅

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号