湖南日报 2025-07-07 07:23:49

文|丁晓平

2025年,是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,也是中共七大召开80周年。对于如此重大的历史纪念节点,作为一名军旅作家,当然不能缺席。

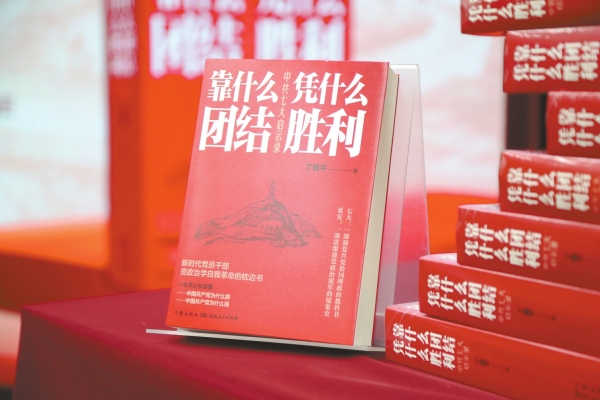

《靠什么团结 凭什么胜利:中共七大启示录》正是我带着这个梦想,经过12年的酝酿、历时3年创作完成的一部“枕头”之作。因为缘分,这部作品最终由湖南人民出版社联合作家出版社出版。中共七大的召开与湖南人民也有着密不可分的关系,比如中共七大主席团成员15人中就有6人是湖南人,而由毛泽东、朱德、刘少奇、周恩来、任弼时5人组成的主席团常委中就有3人是湖南人。

历史是最好的教科书,革命历史是最好的营养剂。萌发写中共七大的故事,始于2012年,书名《靠什么团结 凭什么胜利》也是那个时候就想好了的。在研究的过程中,我发现至今还鲜有作家以中共七大为主题创作文学作品,这更增添了我挑战自我的意志和决心。酝酿10年之久,我一度不知该如何动笔。因为要想全景式反映中共七大的历史及其给新时代带来的启示,不是靠讲故事、说轶事、聊往事或凭想象就能完成的,这是一项巨大的创作工程。我想要做的不只是写一本书,也不仅是重述人们知道又不完整地知道的那段历史,而是力求从一个更辽阔的视野、更高远的视角,在还原历史的过程中呼应时代、观照现实,让置身现实的我们在历史中寻找到奔向未来的正确方向和伟大力量。

丁晓平

丁晓平

写什么?怎么写?我反复阅读毛泽东在中共七大上所作的所有报告和讲话,仔细领悟,辗转反侧,酝酿结构。从我过去的创作实践来看,历史写作最大的难点在于,如何在人人都知道结果的情况下,让故事依然保持新鲜和悬念。本书的写作,我决心以问题书写为导向,以历史书写为根本,以文学书写为依托,以故事书写为牵引,以思想书写为灵魂,从而完成历史整体的由点、线、面组成的立体的几何性书写。

“团结”和“胜利”不仅是中共七大的主题词,也是中国革命事业的关键词。团结就是力量,团结才能胜利,这是颠扑不破的真理。我紧紧围绕着中共七大“团结”和“胜利”这两个关键词,带着“靠什么”和“凭什么”的设问,精心布局,建立了一个以延安为中心的历史坐标系,它以“两个中国之命运”之“光明的前途和命运”为正方向,以“确立毛泽东思想为全党的指导思想”为纵坐标、以建设新中国的目标任务为横坐标,将全书分为《众星何灿烂,北斗住延安》《我们要向中央基准看齐,向大会基准看齐》《大会的眼睛要向前看,而不是向后看》《世界将走向进步,决不是走向反动》《放手发动群众,壮大人民力量》《没有我们的党,中国人民要胜利是不可能的》6个篇章。

除第一章的标题来自陈毅的诗句之外,其余五章的标题都来自毛泽东在中共七大的报告和讲话。作品以真实的历史事实为依据,从理论和史实两个维度,解答了中共七大与六大为何相隔17年、为什么搞整风运动、为什么要作历史决议、如何处理好有中美关系背景的国共关系、如何放手发动群众壮大人民力量打赢人民战争、如何进行党的建设和建设光明的人民的中国等6个方面的重大问题。同时,作品又在6个篇章下面各设立5个方面共30个具体问题,以宏观、中观、微观三重视角,全方位解读以毛泽东同志为核心的中国共产党人在延安所进行的政治、经济、军事、文化、外交、社会各领域的成功探索、伟大实践和历史经验,从一个侧面深刻地回答了“红太阳是怎样升起来的”这一历史命题,进而生动立体地揭示“为了胜利,必须团结;只要团结,就能胜利”这一革命事业成功的真谛。

结构是蓝图,是思想和逻辑的样子,是让看不见的东西变成看得见的东西。本书试图站在更为宏阔的高处来观察历史,以天花板式的视角来进行顶层叙事,努力让读者获得视野开阔、立体简括、收放自如的阅读享受,既打破编年史的传统套路,又改变断代史的固有程式,有机耦合历史与时代,让历史在我们的心中复活,从而建筑起历史写作与历史阅读之间的桥梁,获得“一切真历史都是当代史”的真谛。全书以中共七大的筹备、召开为主线,再现了延安整风运动、大生产运动、第一次历史决议和确立毛泽东思想为全党指导思想的经过,呈现了以毛泽东同志为核心的党的第一代领导集体,在延安这块“试验田”中把马克思主义与中国革命实践紧密结合,锻造伟大延安精神的光辉历程。中共七大召开的光辉历史,为我们在新时代深刻领悟“两个确立”的决定性意义提供了可信可学可用的历史之源。

从1935年到1948年,老一辈革命家在延安生活和战斗了13年,领导中国革命事业从低潮走向高潮、实现历史性转折,扭转了中国的前途命运。延安的革命岁月是中国革命史雄伟壮丽的篇章,也是治国理政的历史活教材。

靠什么团结?凭什么胜利?中国共产党人在延安找到了答案,并给后来者、给新时代以启示。延安是一本永远读不完的书,而中共七大正是这本书最核心的章节和最精彩的高潮。本书创作的过程,也是一路仰望的旅程,尤其是在阅读近百位中共七大代表的回忆录时,我内心始终充满着景仰和敬畏,仿佛有一种命中注定的力量在推动着我不忘初心、牢记使命,朝着历史的圣殿砥砺前行。我也更真切地感受到只有置身于历史中的人才是置身于真实世界中的人,才是拥有更多底气、更大志气和更强骨气的人。

责编:刘涛

一审:易禹琳

二审:曹辉

三审:杨又华

来源:湖南日报

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号