莫成 谢晶 新湖南客户端 2025-07-04 09:07:43

湖南日报·新湖南客户端记者 莫成 通讯员 谢晶

7月3日清晨,当第一缕晨光穿透云层洒向校园,湘西土家族苗族自治州民族中学书声琅琅,去年刚参加工作的“00后”公费师范生教师黄金艳,已经开始了一天的忙碌工作。

“引进公费师范生,是我们这十余年来最成功的决定之一。”湘西州民族中学副校长向前东说,从2012年至今,该校从教育部六所部属师范院校累计引进60余名公费师范生,他们怀揣着教育理想扎根湘西,用青春书写着教育华章。

回到大山,播种希望

2012年,湘西州民族中学引进第一批公费师范生,张家界姑娘袁理是其中一个。

“当时走进州民中的大门,看到校园里一字排开的名人雕像,绿树掩映的教学楼,宽阔的操场,景色很美,就决定来这里。”这个从小生活在教育世家的姑娘,被校园环境吸引,决定把这里作为自己教育旅程的起点。

作为初出茅庐的新手政治老师,袁理是焦虑的。

课不知道怎么上时,她就周末不出门全心备课,写教案、教学生,用的全是“笨办法”。后来,一份“青蓝工程”师徒协议书,给她吃下了定心丸。

政治老师张林能、李文林、彭德润等都是袁理教学的师父,她和李文林老师还处成了“闺蜜”。

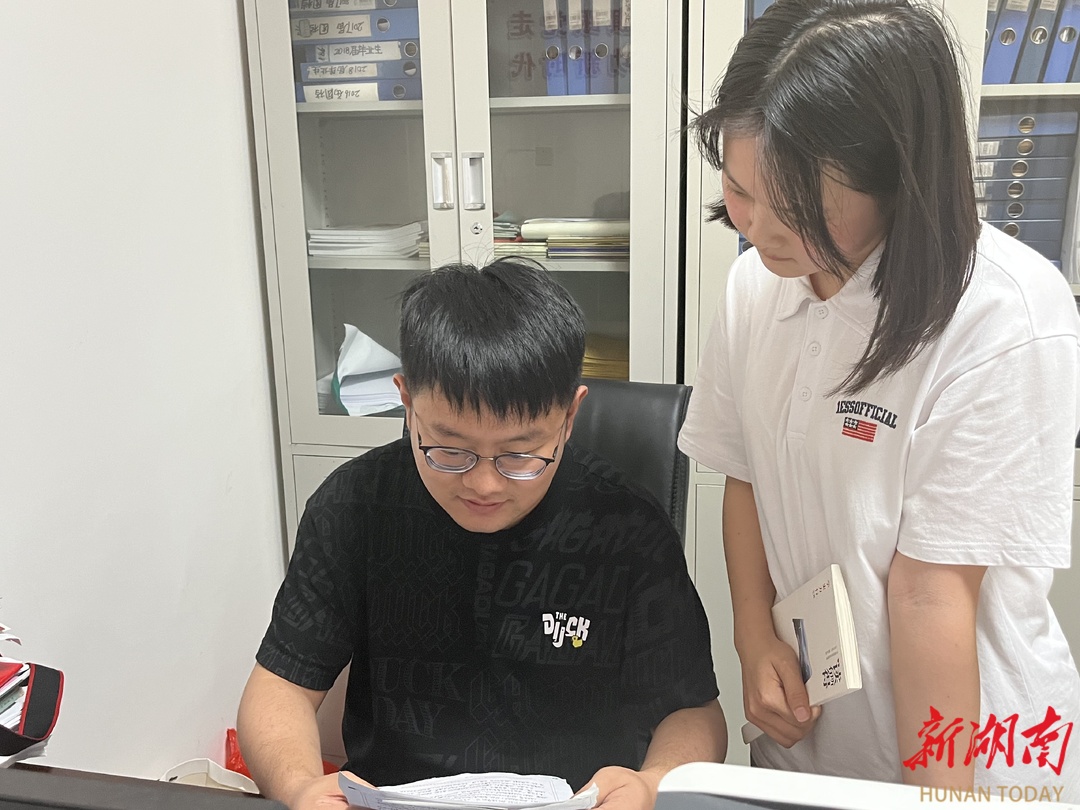

渐渐地,袁理上课有了些技巧。堂课上设置情境,设问,讲湘西腊肉的制作方法、传统苗服如何现代服装结合走向国际……让学生对课堂产生兴趣。

“袁老师每天课前和我们讨论时政,把知识点穿插其中。大家一起互动讨论,让我们觉得政治不再枯燥乏味。”高二2306班政治科代表苏婧涵说。

“湘西文化底蕴很丰厚,给我的教学提供了源源不断的素材。”袁理说,“我翻阅很多书了解湘西的历史,思政课讲民族精神时,我能明显感觉到很多东西在课堂上升华。”

她带学生研学,到凤凰古城体验扎染艺术,去德夯苗寨看实景剧,了解土家族“过赶年”的由来,到矮寨盘山公路了解修路的艰险和历史。

她把教学经验凝练,写进论文《湘西苗族文化在高中<文化生活>教学中的运用研究》,2017年拿到西南大学硕士研究生毕业证书。

“参加教学比赛时,没日没夜的磨课,有好点子,常半夜发信息给师父,他们不论何时都积极反馈我,指导我反复修改教案,这对我的教学技能有很大的提升。”袁理说。

“刚来时,没什么经验,好在勤奋。”州民族中学教务科科长谭周才评价说,“我们学校一线教学老师有270余名,公费师范生占22%。他们能吃苦,成长很快,教学过程中对自己要求严格,是我们学校的宝贵财富。”

“唯有热爱才能长久,我发自内心地喜欢这个行业,我会长久地坚持、扎根,希望自己用知识让更多孩子受益。”袁理说。

扎根课堂,点亮明灯

“高考结束这段时间不需要上课,我经常跑到其他班听课。”刚刚带完高三毕业班的历史老师王姚,有些失落。

2015年,年仅21岁的王姚从西南大学历史系毕业,进入湘西州民族中学工作。

“当时,和学生年龄差距最小的只有5岁,既想和学生打成一片,又怕学生不把自己当回事。”王姚很忐忑。

“关键时刻,张青山、彭群等老教师的倾囊相授,让我顺利度过了‘新手期’。”王姚说,学校组织老教师“结对帮扶”,开展青年教师赛课,让他快速成长。

2016年,表现优异的王姚进入校办公室工作,参与筹办学校80周年校庆等大型活动。在这里,王姚学到了更多综合管理经验,也学会了如何更好与学生沟通。2024年,王姚担任校团委书记。

虽然承担了一些行政管理工作,但王姚更喜欢和学生相处,一直没有放弃教学。他把学生当朋友,和他们讲外面的世界,鼓励他们学成归来回报家乡。潜移默化之下,王姚所带班级,每届都有10多名学生走向师范道路。

像王姚这样学成归来回报家乡的,在湘西州民族中学公费师范生中比比皆是。

“我当时已经和四川绵阳一所中学签了三方协议,最终还是选择回到母校。”2014年,湘西州民族中学毕业的吴秋霞,从华东师范大学毕业后加入湘西州民族中学成为一名语文老师。

“我刚进高中时成绩很不好,加上父亲去世得早,内心很自卑。”吴秋霞说,是田旭东老师的持续鼓励让她振作起来,也让她对母校充满感恩。

从学生到教师、从课堂到讲台,吴秋霞面临着巨大的身份转变。学校组织吴璟、汪青等教学能手接力帮扶,还组织优质课竞赛、外出交流学习,让她迅速成为“教学能手”。

走进吴秋霞的课堂,戏剧表演、新闻写作、诗歌朗诵……精彩纷呈。

“语文不是死记硬背,现在更加注重学生综合应用能力。”吴秋霞注重培训学生的听说读写能力和逻辑思考能力,帮助他们融合社会,完善人生规划。

“报国无需宏志,完成本职工作即是爱国。从小树立一个目标,然后一点点向它靠近,这就是我们的人生价值所在。”吴秋霞是这样鼓励学生的,她自己也是十年如一日这样做的。

传承使命,共筑梦想

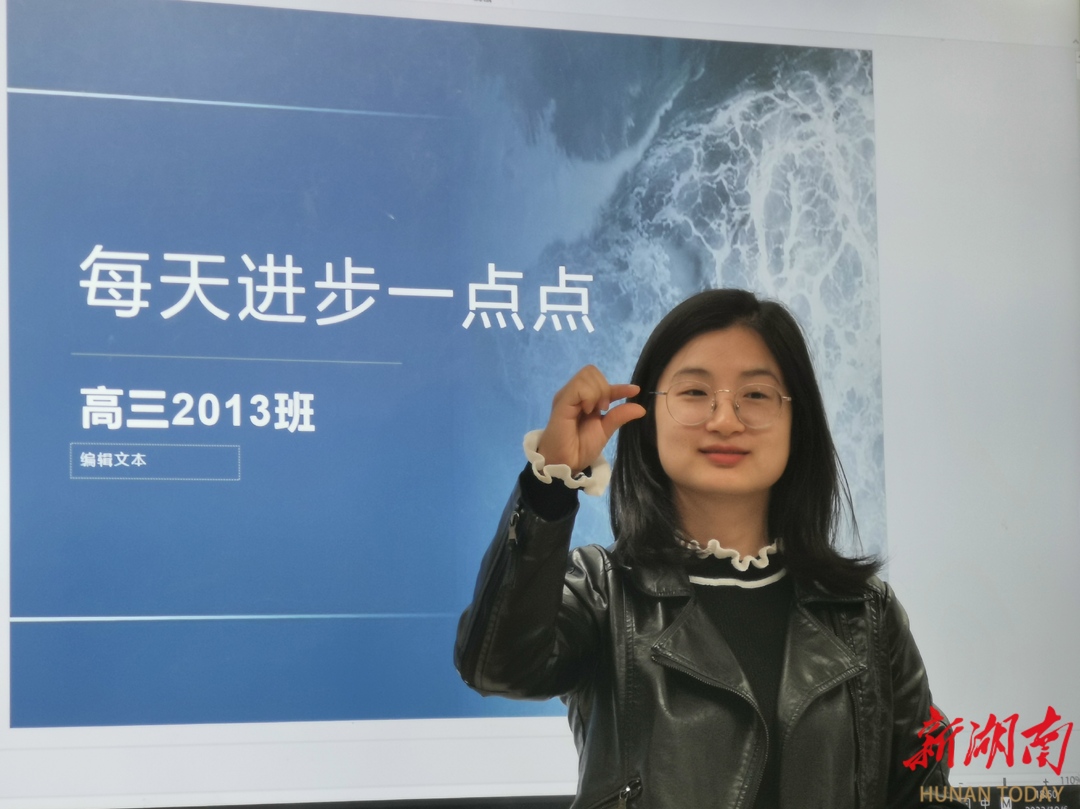

下课铃响起,高二(2301)班的教室门被轻轻推开,一位长发披肩、身着淡蓝色长裙的年轻女教师快步走出。“有什么不懂的要及时和我说啊。”她清脆的嗓音在走廊回荡——这位看似文弱的姑娘,正是该校政治教师向志坚。

“第一次听到这个名字,大家都以为是个男老师呢。”向志坚的教学导师向丽华打趣道。

1997年出生的向志坚,用4年时间完成了从北京师范大学毕业生到校级“优秀班主任”“教学能手”的蜕变,在湘西这片热土上,书写着新时代思政教师的青春篇章。

2020年8月初入职场时,这位龙山县教育世家的姑娘也曾忐忑:“记得第一次开班会,我手心里全是汗。”在向丽华的指导下,向志坚的“抓两头,带中间”教学法成效显著——2022年,她带的四个班级政治学考通过率全部达到100%。

在向志坚的课堂上,沈从文笔下的边城故事、土家族毛古斯舞都能成为生动的教学案例。这种“接地气”的教学方式,让抽象的政治理论变得可触可感。

高考捷报传来,向志坚担任班主任的2002班创下佳绩:53名考生中,21人上特控线。

“爷爷常说,教育是一棵树摇动另一棵树。”整理着桌上的教案,向志坚的目光温柔地落在桌上的全家福上,三代教书人的笑容格外相似。

2021年7月,向志坚在工作的同时攻读北京师范大学教育硕士学位,并于2024年6月顺利毕业,获得教育硕士学位。

没有一个地方可以和家乡比,更没有一件事比建设家乡更有意义。

“到底是选择更为繁华的长沙,还是回到故乡湘西?”2019年,刚从华中师范大学英语师范专业毕业的杨银,面临着人生的抉择。

“安家费奖励、购房补贴、子女入学……是故乡的满满诚意打动了我。”杨银说,湘西州出台系列优惠政策,将公费师范生纳入人才引进计划,让他们对未来怀抱希望,充满信心。

没有了后顾之忧,杨银在教学实践中大胆创新,所开展的“文化搭桥,情境赋能”英语教学模式,广受学生欢迎。仅用6年,杨银就从一名“萌新”,成长为独当一面的教学“新星”,在湘西州第四届中小学青年教师教学竞赛中获一等奖。

“家乡的基础教育还相对落后,但每一双渴望知识的眼睛都值得被点亮。作为公费师范生,我们有义务用知识改变命运,成为建设家乡、服务社会的栋梁之材。”对自己的未来,杨银有着清晰的人生规划。

责编:莫成

一审:莫成

二审:杨元崇

三审:张颐佳

来源:新湖南客户端

版权作品,未经授权严禁转载。湖湘情怀,党媒立场,登录华声在线官网www.voc.com.cn或“新湖南”客户端,领先一步获取权威资讯。转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号