田锐,向韬 湖南日报·新湖南客户端 2025-07-03 15:41:56

委员风采丨“专业智慧”与“委员担当”的化学反应

——田春莲如何让科研与履职“开花结果”

湖南日报·新湖南客户端 记者 田锐 向韬

【委员名片】

田春莲,张家界市政协委员,吉首大学教授,硕士生导师。九三学社张家界市委会副主委。2018年获评“九三学社先进个人”“省优秀科技特派员”;2020年科技成果“优质矮林杜仲栽培关键技术创新与应用”获湖南省科技进步三等奖;2024年被评为“张家界市优秀科技工作者”。

【履职故事】

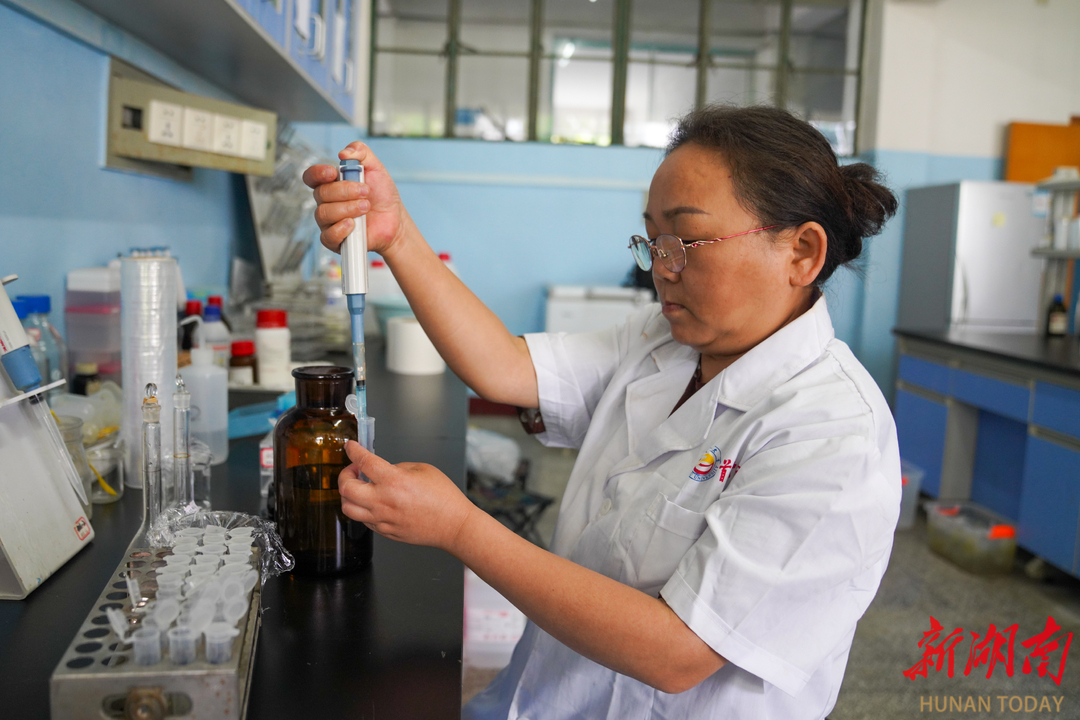

6月30日午后,吉首大学张家界校区第六教学楼办公室里,田春莲正埋首于实验数据中,仔细比对刚从实验室得来的杜仲种质数据。

阳光透过玻璃窗洒进来,办公桌上堆满了检测报告,她不时用笔在纸上勾画记录,专注地筛选着优种,用于下一步的良种培育。

这位来自高校的科协界别的政协委员,多年来穿梭于实验室与政协会议现场,往返于学术讲台与田间地头。

在她看来,科研与履职并不冲突——她用专业知识赋能产业,以调研提案回应民生,在科技兴农与参政议政之间,展现着新时代政协委员风采。

科研赋能产业,让“金叶子”缀满张家界的山山岭岭

2020年,“慈利杜仲”成功获批为农产品地理标志保护产品。

“‘慈利杜仲’能成为地理标志产品,田教授的科研支撑起了关键作用。”慈利县农业农村局相关负责人说。

作为湖南省科技特派员和“慈利杜仲”地理保护标志产品申请专家组核心成员,早在多年前,田春莲的身影就穿梭在慈利县10多个乡镇的田间地头,对杜仲资源评价和高效栽培技术进行研究。

她带领团队通过利用现代化学和生物学手段评价杜仲资源,结果对核心种质完善及种质创新具有特殊价值,已形成杜仲种质评价体系,筛选出了一批优异种质。

多年来,她主持国家、省市级科技计划近20项,获授权国家发明专利7项,两项科技成果斩获湖南省科技进步三等奖。但对她而言,比论文发表更重要的,是让实验室里的发现变成农民增收的实效。

在慈利县杜仲种植基地,张家界绿春园茶业有限公司负责人赵建国至今还记得田春莲第一次来基地的情景,“蹲在地里扒开泥土看根系,被虫子咬了都没察觉”。

正是这种扎根泥土的科研精神,让她带领团队完成了杜仲矮化技术科技攻关和推广、杜仲叶高产优质栽培技术研究,形成了当地气候的乔林矮化技术,建立以采叶为主的速生丰产示范基地,从源头保证了叶质量,同时还提交了《关于稳健发展杜仲产业的建议》《关于加强杜仲种质资源保护的建议》的政协提案。

如今,杜仲矮化技术已在慈利县 8 个乡镇应用,推广种植面积4737亩,提供800余个就业岗位,3年累计新增产值达13889万元,新增利润3439万元,为区域经济发展作出积极贡献,成果荣获省科技成果三等奖。

履职服务民生,让“金点子”回应群众的急难愁盼

“官黎路的路灯,功率小,亮度弱,严重影响了周边居民的出行完全……”2016年,田春莲在下班路上注意到这个细节,随即展开连续一周的实地勘察、调研、走访周边商户、居民、游客收集意见,最终形成《关于改造官黎路部分路段路灯设施的建议》提案。

“这是我的第一份提案。”田春莲清晰地记得,该提案提交后,官黎路的路灯很快得到了提质改造,当地居民回家的路更亮堂了。

这种从生活细微处发现问题的敏锐,贯穿于田春莲的履职历程。自2016年担任政协委员以来,她提交的20余件提案覆盖城市建设、教育、产业发展等多个领域。

2023年,在调研大庸桥公园水污染问题时,田春莲不仅采集水样送实验室检测,还结合植物生态修复专业知识,并查阅文献和请教化学方面的同事,提出了生态修复方案,该建议获张家界市“我为改善生态环境献诤言”微建议大赛一等奖。

“提案不是写完就结束,必须跟踪到落实。”田春莲的电脑里,每个提案都有“跟进台账”,无论是“城区摩托车乱象整治”,还是“天门壹号小区出行难解决”每一件提案都是改善民生的实在举措,是“为民讲话、为民办事、为民谋福”政协职能的真正体现。

“专业不是束之高阁的学问,而是服务发展的工具。”在张家界的山水间,田春莲如同杜仲树上的一片叶子——向上承接科研的阳光,向下扎根履职的土壤。她用实际行动,展现了“专业智慧”与“委员担当”碰撞后产生的化学反应,为地方经济社会发展注入源源不断的动力。

【委员手记】

守护那片杜仲林

田春莲

我是田春莲,吉首大学张家界校区的教师,也是市政协的一份子。我的双脚扎根于武陵山脉的土壤,双手触摸着杜仲斑驳的树皮,心中装着的,是如何让张家界这独有的“绿色黄金”——慈利杜仲,真正成为乡亲们脱贫致富的金钥匙,成为滋养一方水土的蓬勃产业。

记得10多年前,走进慈利县的杜仲林,眼前景象令人揪心:树高20多米的老树沉默伫立,叶小质差,虫害肆虐,采摘如攀天梯,乡亲们愁眉不展。我带领团队一头扎进大山,像雕琢璞玉般探索杜仲的“矮化”秘密。每一次截干处理、每一次精确修剪、每一次试验绿色防控……都只为找到那把打开高产之门的钥匙。

终于,矮林技术破茧成蝶:树矮了,叶大了,病虫害少了,珍贵的活性成分反而提升了!最动人的是,当“农户+合作社+企业+科技人才服务”的新模式在慈利8个乡镇4737亩土地上铺开,看到乡亲们脸上舒展的笑容,我明白,这“矮化”技术实则撑起了万千农户生活的脊梁。

杜仲有价,品牌无价。慈利杜仲虽历史悠久,却“藏在深闺人未识”。2019年底,为打响“慈利杜仲”这块金字招牌,我夜以继日梳理材料,在农业农村部那场决定性的评审会上,面对专家们审视的目光,我清晰讲述着慈利杜仲的独特基因与产业愿景。当“国家农产品地理标志”的登记证书尘埃落定,保护范围覆盖全县26个乡镇及江垭林场18万亩林地,那份沉甸甸的喜悦,至今想起仍心潮澎湃——慈利药材类首个地标产品,终于落地生根!

作为政协委员,履职的笔尖始终没有离开杜仲。2019年深入走访政府、企业、作坊、农户后,我在市政协七届四次全会上递交了《关于稳健发展杜仲产业的建议》。我深知,单靠分散种植与小作坊加工,产业难成气候。提案中我疾呼:统一发展思路!培育市场!强化科研!打造龙头!擦亮地标!字字句句,皆是为杜仲产业夯基垒台。

然而,守护之路远未止息。2023年市政协八届三次全会上,我再次带着忧虑与责任走上建言席。望着慈利杜仲资源从鼎盛40万亩凋零至不足10万亩,那些携带优良基因的次生林与野生群体濒临消亡,心痛如绞。《关于加强杜仲种质资源保护的建议》提案应时而出——呼吁顶层设计、抢救濒危资源、深化创新利用、打破共享壁垒。这些古老树木的基因密码,是产业未来的命脉所系!

此刻,我依然带领团队跋涉在慈利的山乡间:江垭林场、广福桥、南山坪、金岩、杨柳铺……足迹所至慈利县各个乡镇,只为摸清每一株优异杜仲的“家底”。在实验室灯火通明的叶面积分析系统和高效液相色谱仪前,我们解析着每一份样本的生物学特性与化学价值。培育现代产业亟需的杜仲良种,是我们对这片土地未来最庄重的承诺。

从实验室到山林,从大学讲台到政协会场,从技术推广到品牌铸造,再到资源抢救……这条围绕杜仲的路,我走得坚定而踏实。每一次技术培训时乡亲们专注的眼神,每一次全国杜仲论坛上思想碰撞的火花,都在提醒我:让科技的根须深扎于产业沃土,让履职的声音化为发展的力量,守护好这片郁郁葱葱的杜仲林,就是守护一方水土生生不息的希望。路,仍在脚下延伸。

责编:向韬

一审:向韬

二审:田育才

三审:宁奎

来源:湖南日报·新湖南客户端

版权作品,未经授权严禁转载。湖湘情怀,党媒立场,登录华声在线官网www.voc.com.cn或“新湖南”客户端,领先一步获取权威资讯。转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号