黄文渊 梁若兰 田湘军 湖南日报·新湖南客户端 2025-07-03 13:27:32

湖南日报·新湖南客户端通讯员 黄文渊 梁若兰 田湘军

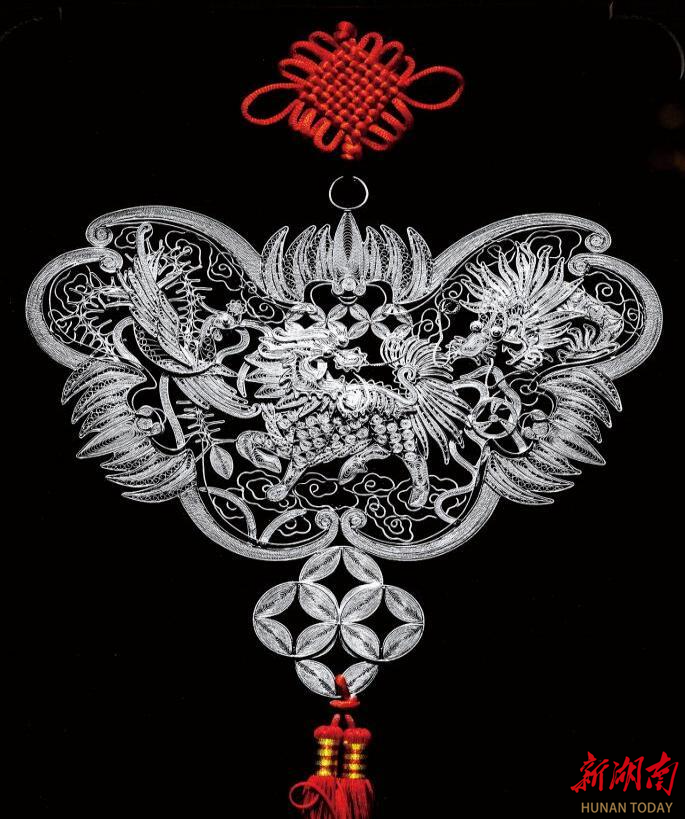

苗族银饰是穿在身上的史诗,背靠背的恋人、回娘家的夫妻……每道纹都是苗家无字史书,承载着世代相传的情感与记忆。湘西土家族苗族自治州凤凰县省级非遗传承人杨洪江,在银饰的碰撞间,聆听古老歌谣在时光中回响;在银饰的锻造中,诉说着苗族悠远的文化底蕴。

杨洪江,苗族,1988年1月出生,凤凰县沱江镇人,湖南省湘西自治州苗族银饰锻制技艺代表性省级传承人,现任凤凰县非物质文化遗产保护协会副会长,曾当选为湘西州第十四届人大代表。2017年6月在“第六届中国·成都国际非物质文化遗产节”举办的“中国传统工艺传承新生代艺人竞技比赛”中,荣获“新生代工匠之星”荣誉称号;他的作品银凤冠闪耀于波兰总理办公室,掐花技艺令捷克观众折服,苗银的叮当声在国际舞台上回荡。

银丝如发,十六载淬炼工匠初心。

作为凤凰县非物质文化遗产保护协会副会长,杨洪江一直坚定地履行好传统手工艺人应当担负的职责,以“赤诚之心”展示工匠精神,以“艺无止境的态度”传承苗族银饰锻制技艺。

“学艺从来不是一蹴而就的,在拉丝时,曾太猛地转动轱辘而将细小的银丝扯断;在錾刻时,也因力度不当而让图案失真。年幼的我也曾想过放弃,但当银饰闪耀的那一刻,我看到了祖辈的坚韧与智慧,我明白,这不仅是技艺的传承,更是对民族文化的坚守。”

拉丝板前,杨洪江的双手稳如磐石。银条穿过钢板孔洞,随轱辘转动渐成游丝,细如发丝的银线在他指尖流淌,这位16岁便随父学艺的苗家汉子,20余年专注锤炼指尖功夫。正是这般苛刻的自我要求,让他在2017年成都国际非遗节摘得“新生代工匠之星”,更将省级传承人的责任熔铸进每道银纹。

杨洪江对银饰进行调整

杨洪江对银饰进行调整

錾刻时代,古技法熔铸创新印记。

茶壶、胸针、卡通挂坠……银饰在杨洪江手中焕发新生,传统图腾与现代元素巧妙融合,银錾轻落,岁月流转,杨洪江在传统与现代间架起桥梁,让古老技艺焕发新生。

“我希望提及非遗时,人们不仅能感受到古老的记忆,更能领略到鲜活的文化力量。我将致力于让非遗技艺在现代社会焕发新的生机,让苗银从祭祀神坛走入日常烟火。”

杨洪江深知,传承非遗技艺需要在坚守中寻求创新,将传统美学与现代需求巧妙融合。他的创新灵感源于跨界合作,2017年,他与芭茅草贴画艺术家龙义文共同创作了《凤凰古城雪景图》。这幅作品长4.21米、宽1.5米,使用了超过2万片芭茅草和6000多片银片,制作过程涵盖了剪、贴、削、刮、烧、锻、拼、焊等多种技艺,工艺精细,银饰搭配完美。在湘西州庆之夜,这幅巨作震撼了世人,一举创下了世界最大银饰贴画纪录。

杨洪江开展錾刻工作

杨洪江开展錾刻工作

焊接世界,苗乡银辉照见传承之路。

为传承苗族银饰锻制技艺,自2011年起,杨洪江在山江镇老家寨组织成立了凤凰县苗族银饰锻制技艺传习所生产部,并陆续下乡召集在外打工的年轻人回乡,到传习所接受技艺传授。截至目前,作为高级技师的杨洪江已收徒20余人,其中8名徒弟成功出师。他们中有的前往张家界、北京等地进行银饰生产创业,有的则选择留在传习所担任技师。

“对于有意学习或怀揣热情喜爱银饰的人士,我们将热情地传授制作技艺,指导他们购置所需工具,并详细讲解每种工具的具体用途。作为非遗的传承者,我们衷心希望更多人能够了解并掌握这一领域的知识,共同将这份文化瑰宝传承下去。”

传习所内,火光闪烁,杨洪江手持吹管,精心焊接银片,焊药在精准的温度下如溪水般流淌——这正如他将苗族文化“焊接”进更广阔的天地。2014年于泰国、2018年在东欧、2023年参与四省非遗联展……他的银凤冠闪耀于波兰总理办公室,掐花技艺令捷克观众折服,苗银的叮当声在国际舞台上回荡。

月光流淌在未完工的银丝网上,杨洪江仍俯身于工作台。指尖银光跃动如30年前那个苗族少年初执铁锤的模样,传习所里学徒的敲击声与他应和,古老技艺在火星迸溅中焊接过去与未来,将深山苗寨的星辰,锻造成世界可见的光。“以前拉丝只是吊铃铛,现在能编整条项链。”他捻动银线轻笑,“银丝越细,路反而越宽。”

责编:李孟河

一审:莫成

二审:杨元崇

三审:张颐佳

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号