王铭俊 湖南日报 2025-07-02 21:10:27

湖南日报全媒体记者 王铭俊

【名片】

周智广,1961年生,教授、博导、国家杰出医师,享受国务院政府特殊津贴。国家代谢性疾病临床医学研究中心主任、糖尿病免疫学教育部重点实验室主任。

他致力于糖尿病免疫临床、应用基础及转化研究30余年,创建了我国糖尿病免疫诊断、治疗及预防的完整体系,研究成果被写入20余部国内外指南及教材,获国家科学技术进步奖3项。

【故事】

6月30日早上7时,中南大学湘雅二医院代谢楼淡黄色的外墙已被阳光镀亮。

鬓角微白的周智广夹着实验数据疾步穿过长廊,白大褂下摆随步伐扬起。

自卸下中南大学湘雅二医院院长职务,这样的日常他已持续数年。

他有一个目标:继续构建世界顶尖的糖尿病研究中心,找到精准识别糖尿病类型、个性化治疗糖尿病的“密钥”。

周智广在指导学生做实验。

周智广在指导学生做实验。

“中国LADA先生”又有新成果

今年6月,中南大学湘雅二医院周智广、肖扬教授团队联合国际同行的研发成果在欧洲糖尿病学会会刊《糖尿病学》上刊登。他们发布了用于1型糖尿病分型诊断的中国人群遗传风险评分(C-GRS)模型。

这一突破源于周智广30余年对糖尿病分型诊断的攻坚。

曾经,他因在国内首创LADA(成人隐匿性自身免疫糖尿病)抗体检测的“金标准”,被国内外同行亲切地称为“中国LADA 先生”。

“是不是糖尿病?是哪型糖尿病?该用什么手段治疗?”周智广告诉记者,糖尿病诊疗“三部曲”中,“是哪型糖尿病的诊断”是重点,也是难点。

糖尿病多分为1型和2型。传统观念认为,成人糖尿病多为2型。可是LADA虽在成年发病、症状类似2型,但其病因却是免疫系统缓慢破坏胰岛β细胞,与1型糖尿病同源。

“误判分型,后果相当严重。1型当2型治,可造成酮症酸中毒昏迷甚至死亡;反之则增加副作用。”周智广介绍,早在20世纪90年代初,他们便发现,揪出善于“躲猫猫”的LADA,关键在谷氨酸脱羧酶抗体检测,该抗体存在于约7成LADA患者的血液里。

那时,刚开始相关研究的周智广团队“一穷二白”。当时研究所需的谷氨酸脱羧酶抗原,还无法买到。

怎么办?团队查阅大量文献发现,猪脑中存在高活性的谷氨酸脱羧酶。

1994年飘雪的冬天,在滴水成冰的凌晨,长沙城郊经常可以看到几个年轻人穿着棉衣,骑着单车。

“那时,仍有农家在凌晨2点到5点杀猪。我们骑着车,竖起耳朵听,哪有猪叫,我们就往哪赶。”周智广回忆,他和团队成员闻声寻猪,在屠宰后4小时的活性窗口期,争分夺秒运送脑髓,最终在国内首创谷氨酸脱羧酶抗体的酶活性检测法。

湘雅二医院每年检测2万余份糖尿病抗体标本。周智广牵头的多个中心研究发现,新发2型糖尿病中,LADA占8.6%。

不过,约1/4的1型糖尿病患者在发病初期并不携带抗体,且儿童2型糖尿病增加,让“2型糖尿病多发于成年”的传统诊断受限。

“周老师总能精准把握诊疗的实际痛点,以此驱动科研方向。”湘雅二医院助理研究员胡婧宜告诉记者,周智广又率领团队,开展针对1型糖尿病的C-GRS模型研究。

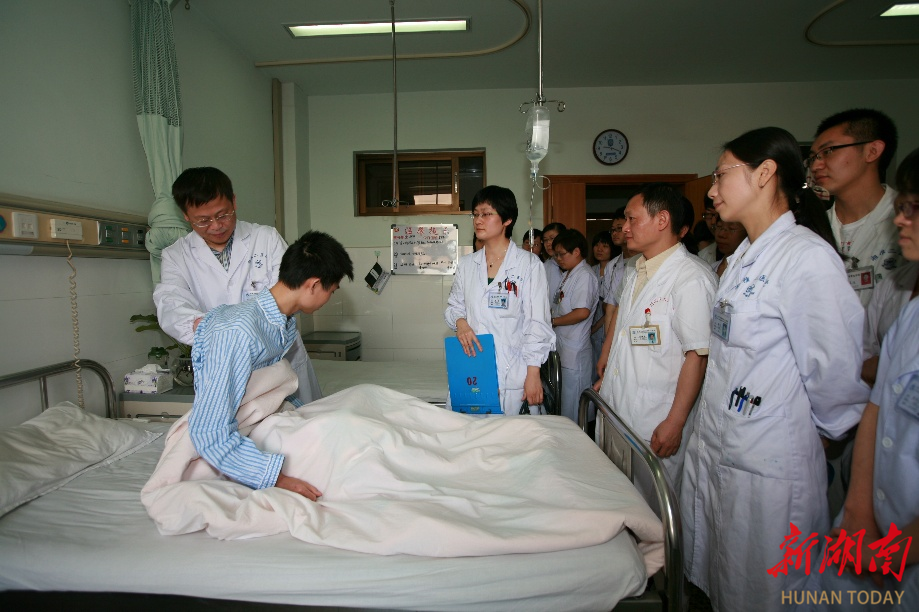

周智广在查房。

周智广在查房。

让糖尿病患者走在最合适的治疗路径上

“老师基于多年的研究经验指出,1型糖尿病遗传背景强,遗传风险评分更具临床应用价值。”胡婧宜介绍,团队通过超2000例的中国1型患者样本、1000例2型患者样本和3000例对照样本,系统开展全基因组关联分析。

“老师要求极为严格。建模样本必须经胰岛自身抗体检测确认,我们还需对每个样本的疾病史和检验资料进行多重复核。”胡婧宜说,这样的把控确保了研究队列诊断的准确性,团队最终识别出多个具有我国人群特色的遗传风险位点,构建起适合我国人群的评分系统。

目前,该模型已在香港中文大学收集的2万余例糖尿病患者样本中完成验证。初步数据显示,在每100名1型糖尿病患者中,约有20人至40人因应用该工具获得更准确的分型判断。

精准分型不是终点,而是起点。

“老师总说,碰到疑难病例,一定要尽最大努力,为患者解忧。”湘雅二医院副主任医师罗说明仍清晰记得2016年的那次会诊。当时,罗说明接诊到一位多发结节合并高血压和糖尿病的病人,病情扑朔迷离。

得知情况后,时任医院党委书记的周智广迅速召集全院8个科室的专家会诊。经抽丝剥茧般梳理诊疗线索,为患者争取到了及时、有效的治疗,也让罗说明体会到何为“患者至上”的医学信仰。

如今,周智广依旧在坐诊。他牵头组建的中国1型糖尿病联盟,推动全国各地建立规范化的1型糖尿病综合门诊,让患者在“家门口”得到专家同质化的诊疗。

他和团队首创“脐血干细胞教育”等2项原创技术,连续7年被美国青少年糖尿病治愈联盟评为全球领先技术。

周智广仍在为技术早日实现临床转化而攻关。他说,要让每一位糖尿病患者从确诊那一刻起,就走在最合适的治疗路径上。

责编:张春祥

一审:王铭俊

二审:杨丹

三审:杨又华

来源:湖南日报

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号