大众卫生报 2025-07-01 09:54:33

记者 梁湘茂 通讯员 王悠 杨洪涛

自春徂秋,寒来暑往,太平盛世里,漫步、跑步,人们自由呼吸新鲜的空气,而在医院病房一隅,自由呼吸对一些人来说是一种奢望。

在医疗领域,呼吸与危重症医学科(PCCM)是守护患者“生命通道”的重要防线。南华大学附属第三医院呼吸与危重症医学科凭借过硬的技术实力和多学科协作的团队精神,成功救治了不少疑难重症患者。

2025年6月28日,记者走进该科室,深入了解它的发展历程、典型病例治疗和团队建设,深刻感受这支“生命守护者”队伍的专业与温度——

从建院到“国字号”荣誉:学科发展的跨越式进阶

南华大学附属第三医院呼吸与危重症医学科的历史可追溯至建院初期,历经70余年积淀,从上世纪50年代开始的肺部外科、肺结核科到呼吸内科逐步壮大。2022年5月,科室被湖南省卫健委评为2021年度市州级“省临床重点专科建设项目”;同年8月,正式更名为呼吸与危重症医学科(PCCM),标志着学科建设迈向更高台阶。

2023年1月,在全国呼吸学科发展大会上,该科室斩获PCCM学科规范化建设“二级医院优秀单位”称号,成为全国同级医院中的佼佼者。这一荣誉背后,是科室在硬件设施、人才培养、技术革新上的全方位突破:设立2层病区及RICU专科病房,配备电子支气管镜、无创呼吸机、肺功能仪等先进设备;在肺结核大咯血、难治性肺结核、结核性胸膜炎等疾病的诊断治疗方面积累了丰富的经验。科室能开展CT引导下经皮肺穿刺活检,无痛支气管镜、支气管镜下针刺活检术、支气管镜下异物取出及肺泡灌洗等技术。

“PCCM规范化建设不仅是硬件升级,更是诊疗理念的革新。”呼吸与危重症医学科主任李科介绍。如今,科室年门诊量、出院患者数连创新高,成为衡阳市呼吸疾病诊疗的重要力量。

从“试试看”到“推荐家人来看病”:技术突破与多学科协作的力量

2024年6月,衡东县67岁的许小明(化名)因反复发烧、气促、胸部肿痛就诊,外院疑似肿瘤,但他拒绝进一步检查。后来,听说南华大学附属第三医院是以前的老结核病防治院,就抱着试一试的态度来到呼吸与危重症医学科就诊。

接诊的副主任医师谭静带领团队为许小明做了CT和增强CT检查,发现患者罹患重症肺炎,也不排除肿瘤。当听说肿瘤之后,患者讳疾忌医,更加不乐意做无痛支气管镜。

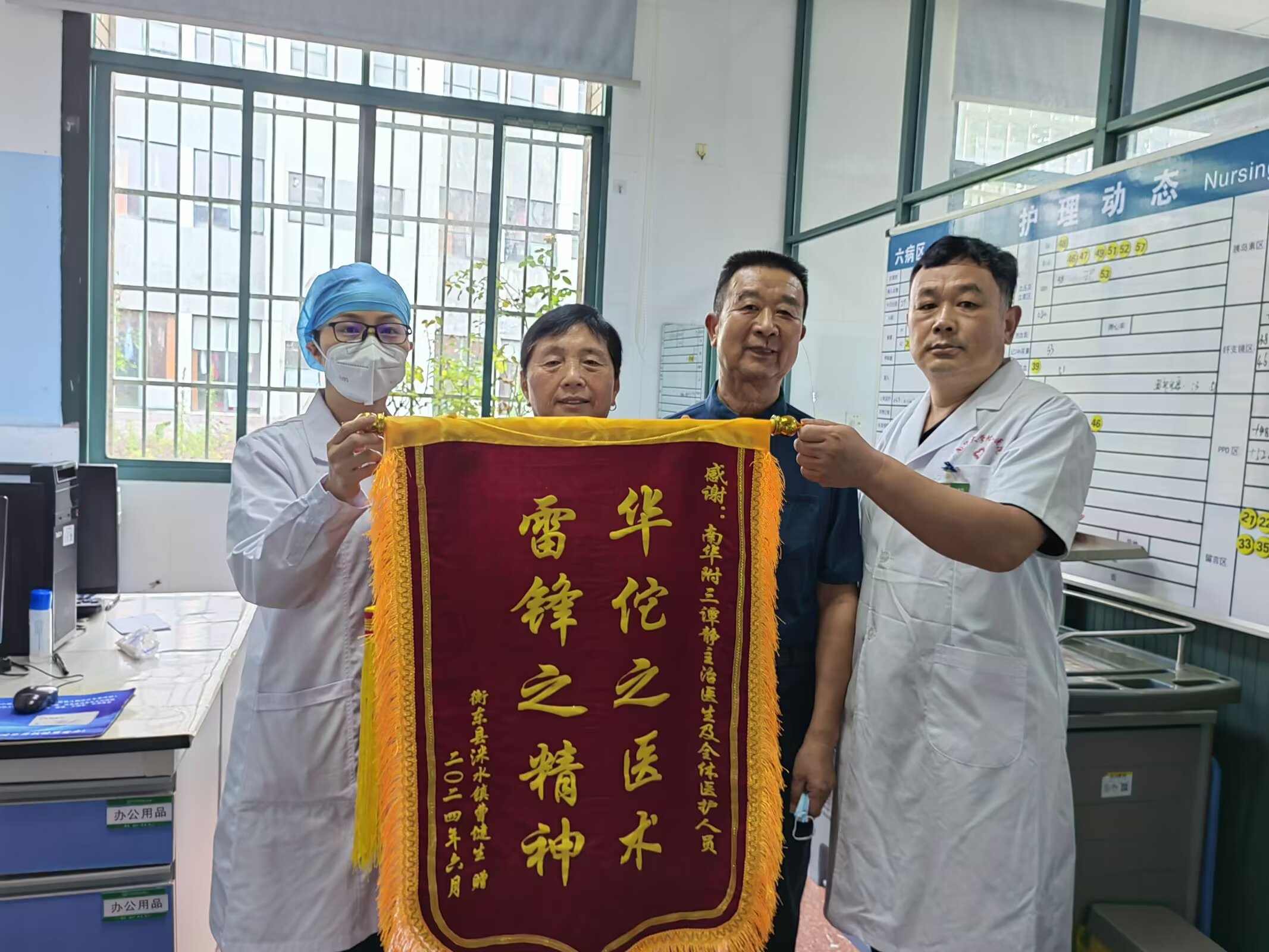

但是,谭静团队没有丝毫泄气,一直不停地耐心沟通后,患者终于接受无痛支气管镜检查。检查中,医生发现患者右下肺非常狭窄,感染了结核病,最终确诊为“支气管结核合并多重耐药菌感染”。科室按照结核病治疗的10字原则“早期、联合、适量、规律、全程”,经过12个月抗结核治疗和8次镜下介入治疗,最终康复。“多亏医生坚持,否则我可能耽误一辈子!”许小明感慨道。

由于相信科室,2025年,许小明的妻子身体有问题,他总是第一时间带妻子到呼吸与危重症医学科,即使不对症,也要问一下科室医生的诊疗意见。

59岁罗刚(化名)的救治过程堪称医学奇迹。转入南华大学附属第三医院呼吸与危重症医学科时,他已在省内知名的两家三甲医院辗转住院将近50天。当家属把罗刚转到该科时,他已昏迷一个多月,带着呼吸机,全身插满管子:肝功能严重损害、肾积水、泌尿系统感染、多发脑梗死、下肢静脉血栓……其他医院都认为希望渺茫。

“当时家属几乎要放弃了,但我们觉得还有一线生机。”谭静回忆。科室立即启动MDT多学科会诊,神经内科、心血管内科、消化内科、泌尿外科、神经外科、微生物室、院感科等集中讨论。泌尿外科处理肾积水和感染,神经内科和神经外科联手应对脑梗和静脉血栓,动态监测微生物的药敏及耐药变化,及时联合药剂科进行抗生素的调整,营养科制定个性化支持方案……35个日夜的坚守终见曙光,罗刚成功脱离呼吸机,神志逐渐恢复清醒,甚至能做出简单的手部动作。出院那天,家属握着医生的手泣不成声:“是你们让我们的家又完整了。”

团队建设:36人的“呼吸联盟”如此高效运转

面对复杂的呼吸系统疾病,该科36名成员形成了一支层级分明、协作紧密的团队。

这个团队十分注重人才培养与技术传承。学科推行“送出去、请进来”的培训模式,经常安排医生到中山医科大学附一医院、中南大学湘雅医院等上级医院进修,通过“内培外引”提升科室学历层次,为团队注入新活力。轮流对住院医师进行RICU轮训,高年资医师主导MDT讨论,确保技术代代相传。

团队的人文关怀氛围浓厚,不仅对患者关怀备至,对医护人员也关爱有加。面对焦虑患者,他们会耐心疏导;对有困难的同事,会给予实质性帮扶。

不久前,团队中的王海鸥副主任医师脚骨折,术后骨科医生叮嘱他好好休养。但科室患者病情复杂,救治工作刻不容缓,王海鸥放心不下,不顾伤痛,毅然提前结束休假,拄着拐杖回到岗位。

回到科室后,王海鸥迅速投入工作,查房时,他拄着拐杖一间间病房仔细询问、检查,不放过任何细节。由于行动不便,同事们主动帮忙,有人帮他拿病历资料,有人在他需要时及时搀扶。长时间站立让受伤的脚肿胀难忍,他稍作休息时,同事们会主动接手部分工作,让他能安心休息片刻。面对同事关切,王海鸥总是微笑回应:“我没事,大家安心看病。”他的乐观和坚守激励着团队成员,也感染着患者。

从市州级“省临床重点专科建设项目”到“全国优秀单位”,从技术创新到多学科协作,南华大学附属第三医院呼吸与危重症医学科用实力诠释了“生命至上”的初心。正如李科所说:“我们的目标很简单——让患者自由呼吸,重获新生。”

责编:袁小玉

一审:袁小玉

二审:梁湘茂

三审:田雄狮

来源:大众卫生报

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号