大众卫生报·客户端 2025-06-30 17:10:37

大众卫生报·新湖南客户端6月30日讯(通讯员 吴奕 姚小桂)6月12日晚19时16分,急诊室的灯光被一阵急促的脚步声划破——60岁的罗阿姨因突发呼吸困难被家人紧急送来时,已处于意识模糊状态。医护人员迅速为她气管插管、连接有创呼吸机,但即便在这样的支持下,监护仪上的血氧饱和度仍像失控的指针——仅64%(正常应≥95%),心率飙升至153次/分,血压高达214/133毫米汞柱,口唇发绀,气管插管内不断涌出血性痰液。

“阀门”崩了,心脏拉响警报

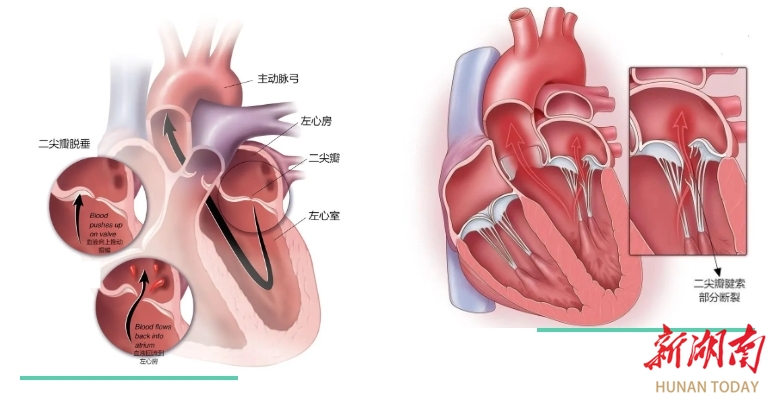

“二尖瓣后叶重度脱垂、腱索断裂,返流程度‘重’!”一拿到心脏超声报告,邵阳市中心医院心胸外科主任姚发立即判断道。

“这是心脏‘阀门’崩了。”武汉亚心医院常驻该院专家韩啸教指着超声图像解释,“二尖瓣的腱索像断了的琴弦,瓣膜垂下来关不上,血液倒灌回心房,肺里全是淤血。再拖下去,随时可能发生生命危险,我们要与时间赛跑,争分夺秒的抢救病人。

“亚心模式”下的生死决策:

专家常驻让“救命窗口”不再遥远

邵阳市中心医院心胸外科自2024年推行“武汉亚心专家常驻+本地团队培养”模式,韩啸教授作为首批常驻专家,已在科室带教一年。这种模式下,本地医生参与高难度手术、疑难病例讨论的机会大幅增加,罗阿姨的救治正是这一模式的“实战检验”。

“患者有冠心病史,但心肌酶无急性心梗证据,主要问题在二尖瓣自身病变。”韩啸教授主持多学科会诊时强调,“血压靠升压药维持,氧合差,等冠脉造影只会耽误手术窗口——必须急诊手术!”

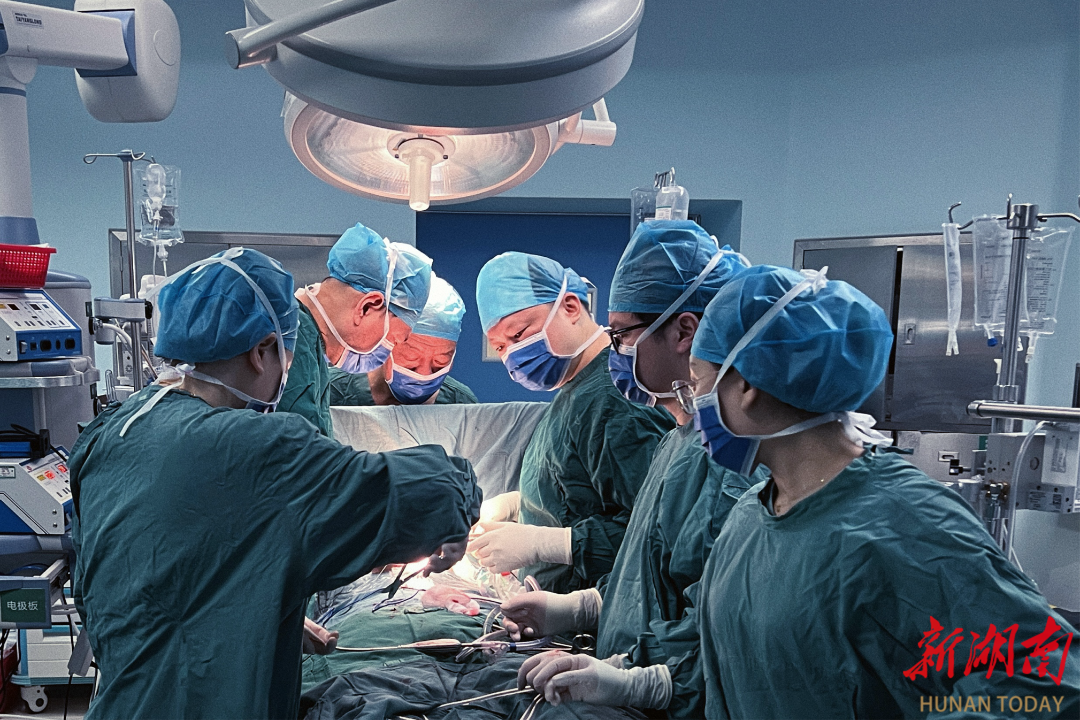

姚发主任翻看着罗阿姨的病历补充:“她的左房、左室已明显扩大,心脏每跳一次都在‘透支’,手术是唯一活下去的机会。”两位医生的判断很快得到呼吸科、麻醉科专家的支持。当晚21时,手术室的无影灯亮起——韩啸教授与姚发主任联合为患者进行手术。

手术台上的“传帮带”:

亚心专家与本地团队的“双剑合璧”

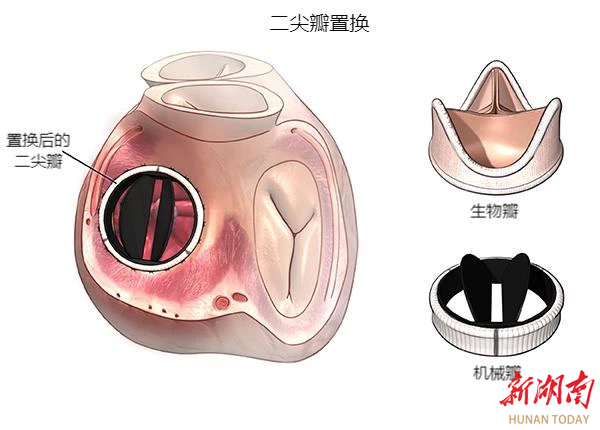

“开胸、纵劈胸骨、建立体外循环……”韩啸教授一边操作,一边向台下的年轻医生讲解步骤,姚发主任熟练地配合操作,当二尖瓣暴露在视野中时,手术团队表情凝重——二尖瓣后瓣的腱索几乎全部断裂,瓣叶菲薄,瓣膜像被扯断的“门帘”随血流摆动,成形效果不好,果断决定行二尖瓣置换手术。

“修剪病变瓣膜时要避开正常组织。”韩啸教授一边操作,一边提醒,“缝合时针距要均匀,避免瓣周漏。”姚发主任配合着牵拉组织,暴露手术视野,30分钟后,27号生物瓣置入成功,心脏重新跳动的那一刻,监护仪的“滴滴”声成了最动人的“生命礼炮”。 术中食道超声显示“二尖瓣无反流”,手术顺利结束。

病房里的“护心课”:

心胸外科团队的“贴身指导”

6月19日,罗阿姨转入普通病房。每天早上的查房,姚发主任都会耐心询问和叮嘱:“今天尿量多少?”“咳嗽时按住伤口,疼也要咳——痰堵在肺里比伤口疼更危险。”

医护人员每日指导其进行吹气球训练、深呼吸有效咳嗽咳痰等呼吸功能锻炼,指导其床上主动、被动运动与早期床旁活动。

出院时的“双向奔赴”:

11天,从“生死线”到“心”起点

6月23日清晨,医护人员正为罗阿姨处理伤口敷料——这道15厘米的“生命印记”,记录着11天的生死历程:从入院有创呼吸机支持下时的“氧饱和度64%”到出院时的“98%”,从“升压药维持”到“仅需小剂量多巴酚丁胺”,从“意识模糊”到“能自己端碗吃饭”。

“多亏韩教授和姚主任为我手术,还有护士们日日夜夜的悉心照料……”罗阿姨红着眼圈,“我这条命,是他们给救回来的。”

韩啸教授说道:“生物瓣置换后,患者的心脏血流终于‘走对了方向’。接下来按时复查、规律服药,生活质量和常人无异。”

心胸外科姚小桂护士长向罗阿姨赠送了科室制作的《抗凝护心日记》,里面记载了详细的出院指导,并告诉阿姨要详细记录每日INR监测值,成为自我健康管理的第一责任人。罗阿姨接过手册时笑着说道:“你们送的这本《抗凝护心日记》真是及时雨!每次把这些数字记得清楚,心里就特别踏实!”

罗阿姨的“心”生,是邵阳市中心医院“武汉亚心专家常驻+本地团队培养”模式的生动注脚。韩啸教授带来的不仅是一台高难度手术,更是亚心医院成熟的“护心”体系;该院心胸外科团队的成长,让“足不出邵,名医自来”从口号变成现实。正如姚发主任所说:“我们不仅要救患者的‘心’,更要‘养’本地的‘心’——让更多邵阳百姓在家门口,就能得到顶尖的心脏救治。”

愿每一次“心”生,都能被这样的“护心团队”温柔托举。

责编:王思贤

一审:王思贤

二审:张丽

三审:谢峰

来源:大众卫生报·客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号