肖军 杨丽红 怀化新闻网 2025-06-30 09:28:17

千年简牍探《食方》

怀化日报特别报道组 肖军 杨丽红

时间孕育了文明,五溪大地上,文明接续传承。

洪江市高庙遗址挖掘出土距今约7400年的第一粒碳化稻谷粒,打开了五溪农耕文化的神秘之门,向人们展示着先民们刀耕火种、筚路蓝缕的智慧和勤劳。

沅陵县虎溪山汉墓的考古发掘,在考古学界和饮食文化领域掀起了轩然大波,沉睡了2100多年的《食方》重见天日。这份珍贵无比的历史文献,详细记录着上百道珍馐佳肴,被称为世界上最古老的宫廷美食秘方,犹如一幅生动的汉代饮食画卷徐徐展现在世人面前。

(珍藏《食方》的沅陵县博物馆。陈勇 摄)

天朗气清的初夏,记者顺沅江而下,沿着青石板铺就的小径,穿过一片葱郁的树林,便抵达位于沅陵县城关镇西、沅水和酉水交汇处的虎溪山汉墓,长沙王吴臣之子、第一代沅陵侯吴阳的长眠之地。在这里,访专家、查文献,寻味千年简牍里的烟火人间。

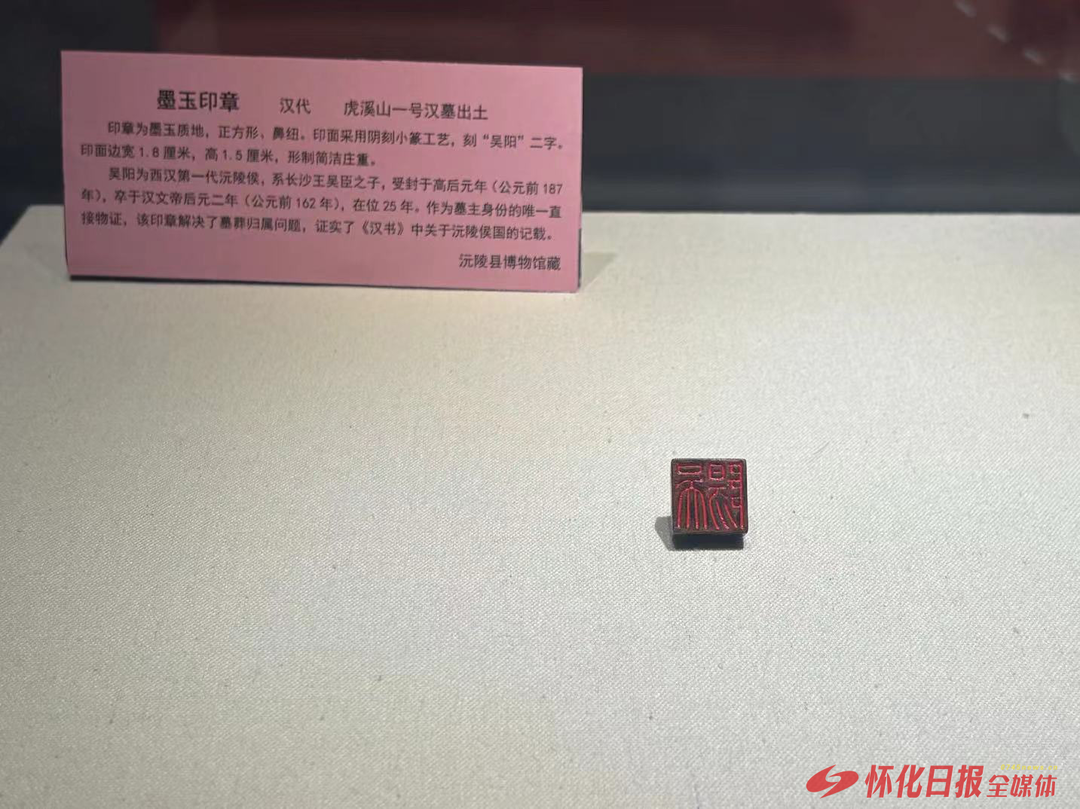

(沅陵县博物馆内第一代沅陵侯吴阳印章。全媒体记者 杨丽红 摄)

竹简上的“顶流”食谱

站在虎溪山汉墓遗址前,还原当年发掘墓葬时的场景,这是一场充满惊喜的探索。

1999年夏天,湖南省文物考古研究所抢救性发掘虎溪山汉墓。

“该墓是继长沙马王堆汉墓后,湖南地区第二座未被盗掘的王侯墓葬。”沅陵县文物管理所原所长陈勇介绍。

(1999年,沅陵县虎溪山汉墓一号挖掘图。)

虎溪山汉墓处于10多米深的地底下,为一椁两棺形制。由于当时沅陵县境内无法采集到包裹整个墓室的白膏泥,致使棺椁和随葬物品未能得到较好的保留。

(虎溪山汉墓考古挖掘现场。沅陵县博物馆供图)

虎溪山汉墓出土了陶器、漆木器、玉器等文物1900余件,因文物的珍贵性和历史性,被评为“1999年中国十大考古发现之一”。但最令考古研究人员惊喜的,便是当时在墓室头厢和北边厢中,散落于淤泥与积水里的简牍《食方》。

(棺椁全貌。)

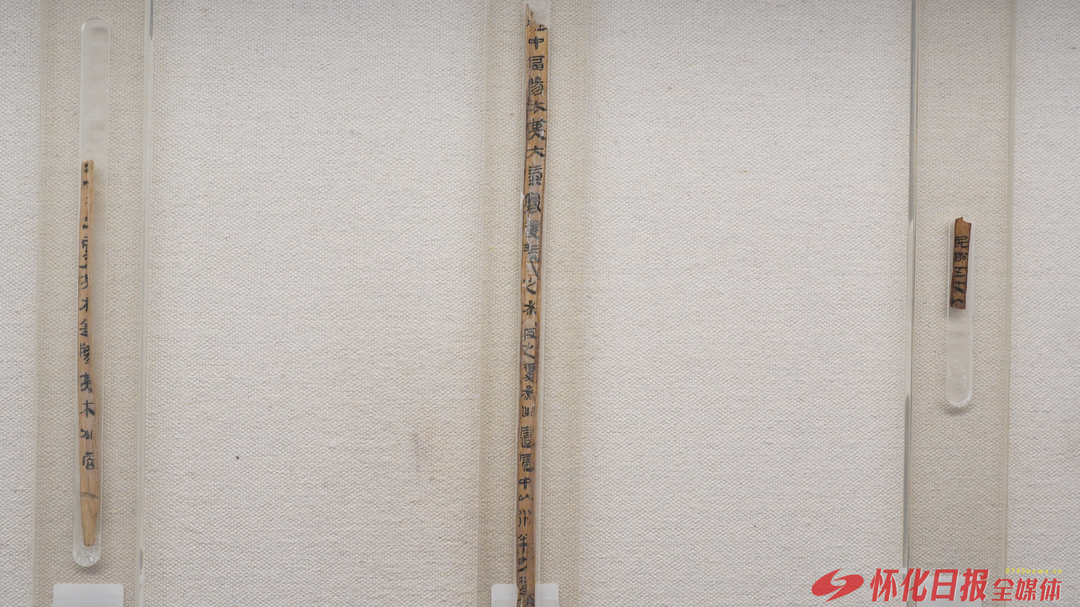

湖南省文物考古研究院研究员张春龙告诉记者,出土的竹简共有1300多枚,主要分《计簿》《日书》《食方》三类。

《计簿》详细记载西汉初期沅陵侯国行政设置、吏员人数、户口人民、田亩赋税、林木数量、兵甲船只以及各项增减和增减原因。据了解,这是我国首次发现,堪称世界上最早的户口登记簿。

《日书》主要记载沅陵侯国日常生活、数书文件、五行八卦等内容。

《食方》共有300多枚,约2000余字,是出土墓葬中鲜少见到的记录饮食的陪葬简牍,它主要记载当时汉初沅陵侯府的饮食烹饪方式。

(现存于沅陵县博物馆内的《食方》竹简。全媒体记者 吴涛 摄)

“反映当时生活在今天湖南这片土地上的人们对美食有追求,《食方》应该是那时极好的菜肴制作方式,是顶流。”张春龙说。

文史常见,但美食少有。这些竹简上的文字,虽历经岁月侵蚀,却依然清晰可辨。令人惊叹的是,出土的陪葬品中还伴有餐盘、漆案等厨房用具,这些记载西汉饮食的珍贵简牍或器皿,不仅是菜谱,更是一部流动的西汉宫廷生活史,字里行间都散发着诱人的香气。

(虎溪山汉墓出土的漆器餐具。陈勇供图)

舌尖里的汉风古韵

翻开《食方》,记者仿佛穿越时空,看到了西汉庖厨们极为考究的烹饪技艺。《食方》记载的食材丰富多样,谷物类有稻、黍、黄米、粲;肉类有牛、羊、鹿、马、狗、猪、豹、鸡、鸿鹄、鱼;蔬菜瓜果类有葵菜、韭菜、枣、荸荠;调味品有酱、盐、橿、木阑、酰、酒。

《食方》无疑证实了当时盛行的狩猎传统,生动地展现出那个时代丰富多样的食材来源及独特的饮食偏好。

从《食方》记载来看,汉初宫廷烹制食物的方法形式多样。主要为蒸、煮、炙、粥、羹、煎、熬等形式。其中蒸、煮分别在竹简出现29次、22次,煎、熬各为1次。

“受生产力和生产工具限制,汉初缺乏跨区域的物资,如佐料类的交流,也无后来的锅具、灶具、植物油等器皿和调料,当时的饮食主要仍以烧烤、蒸煮、盐渍、酱腊为主。”张春龙说。

(出土的《食方》竹简。全媒体记者 吴涛 摄)

虽然烹调方式受限,但通过《食方》,我们仍能看到古人对饮食的极致追求。如简86中所写:“□斗渍□摇之,令清如水∟,浚,置二幅素巾上,装烝,反之,复烝,緤出,置盎中,扇阳去其大气,复装之烝,反之,复烝緤出,置盎中,渍,手以挠复装□。”

用现代语言来解读,大意为将米淘洗干净后,先浸泡一段时间,使其充分吸收水分。然后放入蒸笼中,用大火蒸一次,取出后打散,再用小火蒸一次,最后用微火焖蒸一次,这便是古人精心研制的“三蒸饭”。

湘菜,是鱼米之乡湖南的美食名片。山珍湖湘味,宽油猛火,热辣鲜香,都是湘菜的鲜明标签。历史造就了文明特性,锤炼了文化精神。历史上的湘菜与今天自然有许多不同之处。但在辣椒传入湖南,成为当代湘菜“头牌”之前,湘菜已沉淀出极具地方特色的独特风貌。2000多年前,虽无湖南之地理概念,但沅陵至今属于湖湘之地,追根溯源,记者看到一条历史悠久、脉络清晰的传承之路。

在汉代,贵族们也同样喜爱烧烤,并且烧烤形式和今天的烧烤也有不少相近之处。《食方》简 98:“□水洒 ,去其肠复洗洒之,清以酒渍,有顷出,以白布幭柏去其水,以竹荚贯其膂,炙之,孰(熟),和酒、盐、叔酱汁、朱臾(茱萸)以芮”。

用现代语言翻译为,肉类用酒腌渍后,吸干其表面水分,再用竹签将肉串起来,放在火上烤制,肉熟后再用酒、盐、酱汁、茱萸混合的佐料调味,然后将贯穿肉类的竹夹取下,进而便烹制完成。值得一提的是,“茱萸”“木阑”等便是《食方》中常见的辛味调料,似如今的花椒。

(虎溪山汉墓出土的漆器餐具。陈勇供图)

从选材到烹饪,从调味到摆盘,《食方》的每一步都透露着古人对饮食的仪式追求,承载着侯府主人的尊贵风雅。

漫步在虎溪山的小径上,微风拂过,带来阵阵草木清香,记者遥想两千多年前的侯府盛宴:觥筹交错、丝竹悦耳、一道道精美菜肴轮番呈贡,宾客们推杯换盏、谈笑风生,无不彰显着西汉贵族的生活美学。

宫廷美食,当今能否复制?

张春龙遗憾地告诉记者,《食方》残朽严重,无一整简,因此无法完全复制。但从现存内容看,《食方》植物性饭食和动物性菜肴分部记录,烹调加工植物性饭食有7条,操作简单方便,而烹制动物性食物的方法多达148条,程式相对复杂,操作考究。

食礼中的饮食密码

《汉书·郦食其传》语出:“王者以民为天,而民以食为天。”强调食物在民生中的核心地位。虎溪山汉墓发掘的《食方》,虽然残损较重,但足以窥见汉代饮食文化的一角。

沅陵,旧称辰州,位于大武陵山区,是平原丘陵地带深入大西南山区的地理分界线,在文明演进过程中,独特的地理环境也孕育了这片土地独特的民俗风情、人文精神和饮食文化。

《食方》的烹饪过程,处处透露着“天人合一”的思想,《食方》所载,体现了古人的饮食知识:“水居者腥,肉玃者臊,草食者膻”,意为肉食制作时需要去除腥臊,过程中可能用姜去腥、取酱调味、以盐和酒腌渍,有时还需加入醋、香料木欗等,齐集酸苦辛咸,不会喧宾夺主掩盖食材本味,却可发挥食物至味,做到“熟而不烂,甘而不哝,酸而不酷,咸而不减,辛而不烈,淡而不薄,肥而不腻”。

《食方》不仅关乎味蕾,更是一部文明史。简牍中频繁出现的“去毛”“择去其足及萃者”“去其鳞及翼、尾、头、脊”“去其皮肠”等将食材不可使用的部位去除的工序,揭示了古人对食品卫生的严苛标准;“清蒸”“煎烤”“熬煮”等多元烹调方式,则展现了汉代高度成熟的烹饪技艺;樽、素巾、桮等器具,反映了汉初饮食文化内容和审美内涵。陈勇感慨:“《食方》作为中国乃至世界最早的宫廷食谱,证明了‘礼始于饮食’绝非虚言。”

(虎溪山汉墓出土的漆耳杯。)

走进沅陵县博物馆内,看着展馆内的《食方》简牍,记者忽然想起《论语》中“食不厌精,脍不厌细”的教诲。吴阳侯府的一日三餐,何尝不是传统礼仪的展演?精选食材需经十二道工序、宴席摆盘讲究对称美学、盛饭陶盎雕刻精美花纹……四方食事,在汉代贵族眼中,是与祭祀、朝政同等庄重的内容。

按照《食方》所述,陈勇曾与前来采访的中央电视台记者一道,根据竹简记载相对完整的三道菜肴,分别制作了炖羊肉、水煮鱼和烤羊肉,再现最原始的西汉舌尖风味。

“食物无过多佐料,原汁原味,清香、清淡、爽口,对身体负担较小。”这是陈勇按照《食方》复刻菜肴后最真切的感受。不难发现,汉代贵族的生活美学凝结在每一处对美食的虔诚追求中,而古代菜肴“清淡、养身”饮食特性,与现代人们对饮食文化追求也有着异曲同工之妙。

暮色渐浓,记者沿着沅水漫步,远处炊烟袅袅升起。岸边小餐馆飘来阵阵烤鱼香气,两千年前的《食方》与今日的市井烟火似乎在这一刻悄然重合。

记者手记

历史也有烟火气

在怀化的考古发掘历史上,被评为当年度“中国十大考古发现”的,一个是高庙遗址,另一个便是沅陵县虎溪山汉墓发掘。

诚然,虎溪山汉墓被评为1999年中国十大考古发现之一,足以证明其文物的珍贵性和墓穴的历史性。但让人为之一振的,不是冰冷的礼器用具、不是晦涩玄奥的政令典籍,而是“三蒸饭”“烤牛肉”“清蒸鱼”……是古人厨房里锅碗瓢盆的交响,是侯府宴席上杯盘狼藉的余温。

探秘《食方》,让我们清晰地看到了古代贵族具体、日常、充满生活的三餐四季,也让我们意识到了,历史不止有帝王将相的纵横捭阖,宏伟苍凉的铁马金戈,也有柴米油盐的滋味妙趣。所谓文明,除了青铜器上的饕餮纹、竹帛间的圣人言,还有灶台上的一粥一饭。

责编:卢嘉俊

一审:卢嘉俊

二审:李夏涛

三审:肖畅

来源:怀化新闻网

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号